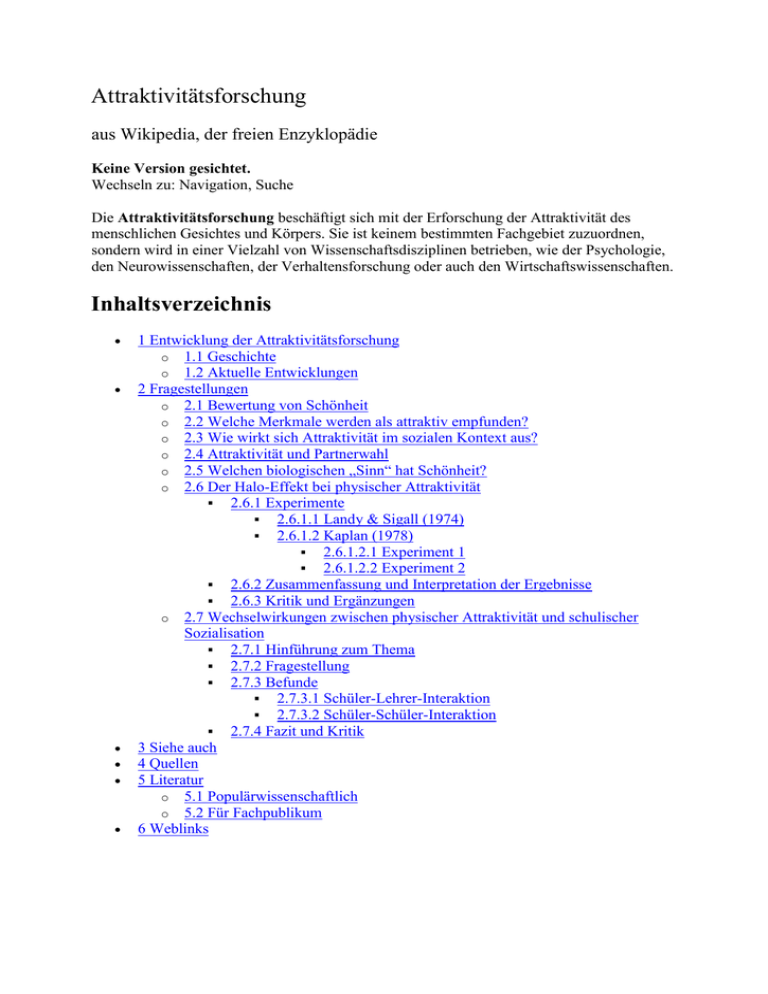

Attraktivitätsforschung - Die Schönheit der Frau aus Sicht der Evolution

Werbung