Schräge Bahn in den Populismus

Werbung

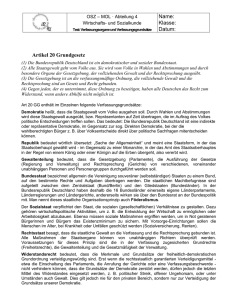

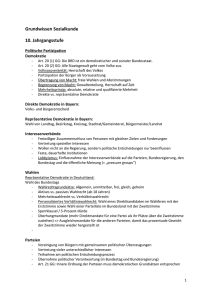

SCHRÄGE BAHN IN DEN POPULISMUS IN DEUTSCHLAND WIRD SEIT 1972 DIE REPRÄSENTATIVE DEMOKRATIE DEMONTIERT Als das konstruktive Mißtrauensvotum 1972 gegen Willy Brandt gescheitert war und Rainer Barzel nicht Bundeskanzler wurde, war das für viele ein Sieg der Demokratie gegen den Autoritarismus. 2005 nun zeigt sich, daß es in Wirklichkeit eine Niederlage der repräsentativen Demokratie und ein Sieg des Populismus, gepaart mit Bestechung, war. Mittlerweile wissen wir, daß – wäre nicht geschmiert worden – Willy Brandt wohl verloren hätte. Die nachfolgenden Wahlen hatten dennoch gezeigt, daß die Mehrheit der Deutschen damals weiterhin Willy Brandts Ostpolitik der Versöhnung wollte. Der dann doch erfolgte Rücktritt Willy Brandts als Bundeskanzler offenbarte schließlich, daß dieser dem Amte nicht mehr gerecht werden konnte. Und die Union hatte zu den Ostverträgen letztlich nicht „Nein“, sondern „So nicht“ gesagt. Das von Brandt und Scheel angefangene Werk der neuen Ostpolitik hätte mithin auch unter anderen parteipolitischen Vorzeichen vollendet werden können. So aber wurde der Republik ein Schaden zugefügt, an dem sie nun wohl zeitlebens wird tragen müssen: die Verletzung des Verfassungsprinzips der Repräsentativität. Die Väter und die neuerdings auch immer erwähnten Mütter des Grundgesetztes hatten den Bundestag zum Inhaber der Macht für jeweils volle Legislaturperioden bestimmt. Danach – nicht früher sollte das Volk neu entscheiden. Aber der Bundeskanzler und mit ihm die Regierung sollten vom Parlament gewählt und kontrolliert, notfalls abgewählt werden. Das Parlament hingegen sollte keine Möglichkeit haben, sich aus der Verantwortung zu schleichen und vorzeitige Wahlen anzuberaumen: Es sollte für eine Periode die volle politische Verantwortung übernehmen – als Souverän auf Zeit gewissermaßen. 1972 hatte es im Deutschen Bundestag einen Wechsel von einer sozial-liberalen hin zu einer christlich-liberalen Mehrheit gegeben. Nur ihrem Gewissen verantwortliche Abgeordnete hatten das Lager gewechselt. Das war ihr Recht, auch wenn viele ihr Handeln mißbillgten. Nur durch fragwürdiges Einwirken von außen sind die daraus fließenden politischen Folgen verhindert worden. Das konstruktive Misstrauensvotum war in seinem Ausgang politisch unehrlich. Barzel kam nicht ran, und Brandt wurde über eine verlorene Vertrauensfrage und Neuwahlen im Amte bestätigt – wenn auch nur formal. Denn Rücktritt folgte auf dem Fuße. So umgeht man die repräsentative Demokratie. Nach der Zeit des massenpopulistischen Nationalsozialismus wollten die Verfassungsgeber diese institutionalisieren - in der Einschätzung, daß Abgeordnete und unter deren Kontrolle Minister mitsamt Kanzler als verantwortliche Herrscher auf Zeit abgewogenere Entscheidungen treffen können als das stimmungsschwankende und manipulierbare „Volk“. 1972 setzte man sich erstmals darüber hinweg. Das Beispiel machte Schule. 1982 wurde der Bundeskanzler Schmidt im Parlament durch den Bundeskanzler Kohl ersetzt. Das war legal nach den Buchstaben der Verfassung und hätte auch legitim sein sollen nach dem Verständnis der Handelnden: Eine neue hatte die alte Koalition abgelöst. In der Öffentlichkeit jedoch wurde daraus eine Moralfrage gemacht; es war von „Verrat“ die Rede. Helmut Kohl ließ sich von diesem Populismus so anstecken, daß auch er – wie einst Willy Brandt – eine Vertrauensfrage mit dem Ziel der Niederlage stellte, um zu Neuwahlen zu kommen. Bundespräsident und Bundesverfassungsgericht spielten mit. Kohl bekam im neuen Bundestag die Mehrheit und fühlte sich erst nun fest verankert im wichtigsten politischen Amt Deutschlands. Daß dabei 1983 auch die Grünen in den Bundestag einzogen, war ein kleiner Treppenwitz der Geschichte. Als Gerhard Schröder seine Partei schließlich fast zertrümmert und auch noch die Hochburg Nordrhein-Westfalen verloren hatte, erinnerte er sich an die schlechten Beispiele seiner Vorgänger Brandt und Kohl und führte im Bundestag absichtlich eine Niederlage herbei, um Neuwahlen zu erreichen. Und wie seine Vorgänger im Amte spielte auch Bundespräsident Horst Köhler mit. Als weiterer kleiner Treppenwitz ist nun der wahrscheinliche Einzug der Linkspartei in den Bundestag zu verzeichnen. Schröder hatte ein Mandat bis 2006. Er warf aber vorher die Brocken hin, inszenierte seine Kapitulation als Angriff. Das tat er auf Kosten 1. der Verfassung , 2. der Freiheit der Abgeordneten und 3. der innerparteilichen Demokratie: 1. Der repräsentative Charakter des Grundgesetzes hätte als volkspädagogische Richtlinie Sinn haben können: Einem Volk, das die Nazis an die Macht hatte kommen lassen und dessen Millionen NSDAPMitglieder sich 1945 über Nacht in nichts aufgelöst haben; einem Volk, das zur Zeit des „Wirtschaftswunders“ aus lauter passablen Demokraten bestanden hatte und einem Volk schließlich, das seit 1990 – seitdem es wirtschaftlich nicht mehr so gut geht – überwiegend aus stimmungsfälligen Nörglern und Besserwissern besteht, diesem Volk hätte die praktizierte Politik vorleben können, daß Demokratie Herrschaft auf Zeit ist – ohne Herrschaft einiger Repräsentanten also nicht auskommt. Wer sich überwiegend oder ausschließlich als gewählter Repräsentant verantwortlich mit Politik befassen muß, kommt zu konsistenteren Entscheidungen als der sprichwörtliche Stammtischpolitiker – in guten wie in schlechten Zeiten. So hätte 1972 Brandt eben Barzel weichen, so hätte der parlamentarische Kanzlerwechsel 1982 akzeptiert werden, und so hätte Gerhard Schröder mit seiner rot-grünen Truppe eben weiterregieren müssen. Handelnden und Zuschauern wäre dann klar geworden: Das politische Geschäft ist ernst, das Volk ist erst nach vier Jahren zum Schiedsrichter bestellt und nicht jedenfalls früher, wenn den Politikern die Sache zu ungemütlich wird. 2. Die Abgeordneten sollen dem ganzen Volke verpflichtet und ihrem Gewissen unterworfen sein. 1972 hat man – Verfassung hin, Verfassung her – mindestens einem von ihnen das Gewissen abgekauft. 1982 wurden diejenigen als „Verräter“ diffamiert, die den Kanzlerwechsel bewirkten. 2005 schwärzte der Bundeskanzler solche Abgeordnete beim Bundespräsidenten an, die es gewagt hatten, über zukünftige Entscheidungen anders zu argumentieren als er selber. Ja, selbst jene, die vielleicht einmal anders denken oder handeln könnten, fanden Erwähnung. 3.Schließlich die innerparteiliche Demokratie: Was sollen eigentlich noch politische Parteien, wenn sie nicht die Politik ihrer Vorstände und Repräsentanten diskutieren dürfen? Es ist das Ende und nicht eine Stärkung der Parteiendemokratie, wenn ein Regierungschef mit dem Hinweis auf eine unbotmäßige Partei das Parlament auflösen kann. Obwohl das Grundgesetz – die Verfassung – anderes vorsah, entwickelt sich die Bundesrepublik nicht repräsentativ, sondern populistisch. Drei Bundeskanzler vor allem tragen dafür die Verantwortung. Niemand weiß, wie weit die Rutschbahn Richtung Populismus in der Republik noch gehen wird. Es ist gefährlich: Die Stimmungen im Wahlvolk werden immer flüchtiger und daß ein begnadeter Populist zum verbrecherischen Politiker mutieren kann, wurde in Deutschland ab 1933 bewiesen. Nun hat auch das Bundesverfassungsgericht auf der Rutschbahn keine Barrieren zu errichtet. Es bleibt nur die Hoffnung, daß ein kommender Bundestag weniger parteilich-kurzfristig und mehr verfassungspolitisch verantwortlich als der derzeitige entscheidet, wenn wieder `mal ein Kanzler – oder eine Kanzlerin – ein unechtes Mißtrauensvotum konstruieren will. JÜRGEN DITTBERNER