Hochgeladen von

common.user12286

Antisemitismus heute und damals für eine 9. Stufe

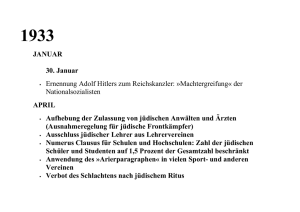

Antisemitismus heute – Wie geht man damit um? Aufgaben 1. Schaut euch die Beispiele an und diskutiert in der Klasse, was daran antisemitisch ist. Kennt ihr weitere antisemitische Beispiele, die „harmlos“ erscheinen? Warum sind sie es nicht? 2. Lest den Text und erklärt den Begriff Antisemitismus in eigenen Worten. 3. Schaut den Nachrichtenbericht im Video an. Beschreibt das Ereignis, über das berichtet wird. Stellt Vermutungen an, warum in dieser Form darüber berichtet wird. 4. Sammelt Ideen, was man gegen Antisemitismus tun kann. Beispiel 1 „Das ist ja hier… bis zur Vergasung.“ (Ein Fahrgast an einem heißen Tag in einem überfüllten Bus.) https://www.stopantisemitismus.de/ Zitat Nr. 9 [letzter Abruf 10.06.2024] Beispiel 2 „Komm her, du Jude!“ (Ein Schüler bei einer Rangelei zu einem anderen Schüler.) https://www.stopantisemitismus.de/ Zitat Nr. 19 [letzter Abruf 10.06.2024] Beispiel 3 „[…] Niemand schützt euch. Ihr werdet alle in der Gaskammer landen. Alle wieder zurück in eure blöde Gaskammer. Keiner […] will euch hier, mit euren kleinen jüdischen Restaurants.“ (Passant zu jüdischem Restaurantbesitzer 2017.) https://www.stopantisemitismus.de/ Zitat Nr. 3 [letzter Abruf 10.06.2024] Beispiel 4 Bild: picture alliance / dpa | Bernd Wüstneck M1 VI.57 20./21. Jahrhundert Antisemitismus im Nationalsozialismus Antisemitismus Die internationale Allianz zum Holocaust-Gedenken (International Holocaust Remembrance Alliance) schlägt folgende Definition von Antisemitismus vor: „Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden, die sich als Hass gegenüber Jüdinnen und Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und/oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen.“ 1 Antisemitismus beschreibt also diskriminierende Haltungen und Handlungen gegen jüdische Menschen. Dazu zählen unter anderem Feindschaft, Beleidigungen, Verschwörungsmythen, stereotypische Vorstellungen und Gewalt. Konkrete Beispiele für Antisemitismus sind: die Verharmlosung oder Leugnung der Judenverfolgung im Nationalsozialismus; Anschläge auf Synagogen; der Verschwörungsmythos, dass jüdische Menschen heimlich die Welt kontrollieren würden. Nachrichtenbericht „Brandanschlag auf Synagoge in Oldenburg - Suche nach Tätern läuft“ vom 08.04.2024, NDR Link: https://raabe.click/synagoge Synagoge der Jüdischen Gemeinde zu Oldenburg, Niedersachen, die 1992 neu gegründet wurde. Am 5. April 2024 verübte ein Unbekannter einen Brandanschlag auf das Gebäude. Bild: JoachimKohler-HB/CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons International Holocaust Remembrance Alliance (HRA) https://www.antisemitismusbeauftragter.de/Webs/BAS/DE/bekaempfung-antisemitismus/ihradefinition/ihra-definition-node.html 1 © RAABE 2024 2 von 22 Antisemitismus im Nationalsozialismus – Ein Stationenlernen Aufgaben Stationenlernen 1. Bearbeite alle Stationen in der vorgegebenen Reihenfolge. a) Lies die Texte und betrachte die Bilder. b) Fasse deine Ergebnisse zusammen und notiere sie in Stichpunkten in der Tabelle. ☐ Station 1: Gesellschaftliche Ausgrenzung von Jüdinnen und Juden ☐ Gesellschaftliche Ausgrenzung: Nürnberger Gesetze ☐ Gesellschaftliche Ausgrenzung: Zeitzeugen über ihre Kindheit ☐ Station 2: Reichspogromnacht 1938 ☐ Reichspogromnacht 1938: Zeitzeugenbericht ☐ Station 3: Vernichtung jüdischen Lebens ☐ Vernichtung jüdischen Lebens: Wannseekonferenz ☐ Vernichtung jüdischen Lebens: Zeitzeugenberichte Todesmärsche ☐ Station 4: Jüdischer Widerstand ☐ Jüdischer Widerstand: Aufstand im Warschauer Ghetto ☐ Station 5: Auswanderung M2 VI.57 20./21. Jahrhundert Antisemitismus im Nationalsozialismus M3 Antisemitismus im Nationalsozialismus – Ergebnistabelle © RAABE 2024 4 von 22 M4 Station 1: Gesellschaftliche Ausgrenzung Erste gesellschaftliche Ausgrenzung Schon bevor die Nationalsozialisten an die Macht kamen, schürten sie Hass gegen jüdische Menschen. Nach der Machtübernahme 1933 wurde Judenfeindlichkeit immer mehr von der Regierung organisiert. Am 1. April 1933 ordneten die Nationalsozialisten einen Boykott jüdischer Geschäfte an. Unter der Ansage „Deutsche, kauft nicht bei Juden!“ wurde die Bevölkerung aufgefordert, jüdische Geschäfte zu meiden. Zu der Zeit folgten nicht viele Menschen dem Aufruf. Allerdings nahm die deutsche Bevölkerung den Hass gegen jüdische Menschen ohne Hinterfragen hin und nahm ihn an. Am 7. April 1933 erschien das erste Gesetz, dass das Leben von Jüdinnen und Juden einschränkte. Das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, auch bekannt als „Arierparagraph“, verbot es Jüdinnen und Juden als Beamtinnen und Beamte zu arbeiten. Kurz darauf wurde der „Arierparagraph“ auf Angestellte und andere Berufsgruppen ausgeweitet. Das „Gesetz gegen die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen" erschien am 25. April 1933. Durch dieses Gesetz wurden nur noch sehr wenig jüdische Schülerinnen und Schüler sowie Studentinnen und Studenten an Schulen und Universitäten erlaubt. Bei der Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 in Berlin und anderen Städten wurden vermeintlich „undeutsche“ Bücher massenhaft verbrannt. Auch Werke zahlreicher jüdischer Autorinnen und Autoren fielen den Flammen zum Opfer. Ab September 1933 durften schließlich jüdische Kulturschaffende (z. B. Schauspieler, Journalistinnen usw.) ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen Nürnberger Gesetze Aus Sicht der Nationalsozialisten gehörten Menschen jüdischen Glaubens einer angeblich „minderen Rasse“ an. Diese Rassentheorie ist wissenschaftlich falsch und kann nicht bewiesen werden. Dennoch wurde die Bevölkerung ab dem 15. September 1935 mit den „Nürnberger Gesetzen“ in verschiedene „Rassen“ eingeteilt: Für jüdische Personen galt folgende Einteilung: Menschen mit einem jüdischen Großelternteil galten als „Mischlinge zweiten Grades“, Menschen mit zwei jüdischen Großelternteilen galten als „Mischlinge ersten Grades“, als „Jude“ galten Menschen mit mindestens drei jüdischen Großelternteilen. Ebenfalls wurden die Menschen als „Juden“ eingeteilt, die dem jüdischen Glauben angehörten oder mit einer jüdischen Person verheiratet waren. Demgegenüber standen die „Deutschblütigen“, die nach der Idealvorstellung der Nationalsozialisten „arische“ Eigenschaften (wie blonde Haare, blaue Augen und tatkräftigen Charakter) haben sollten. Jüdinnen und Juden besaßen nach den Nürnberger Gesetzen keine Rechte mehr in Deutschland. Auch durften sie keine „Arierinnen“ oder „Arier“ heiraten. Ziel war der „Schutz des deutschen Blutes“. All diese Maßnahmen zielten darauf ab, jüdisches Leben in Deutschland zu beseitigen. Und sie waren nur der Anfang von noch schlimmeren Straftaten gegen Jüdinnen und Juden. Autorentext Begriffserklärung Ein Boykott ist eine Form des Protestes gegen bestimmte Personen, Gruppen oder Länder. Dabei wird der Handel oder die Kommunikation mit diesen Personen, Gruppen oder Ländern oder dieser Nation verweigert. VI.57 20./21. Jahrhundert Antisemitismus im Nationalsozialismus Spiel: „Juden raus!“ Das menschenverachtende Spiel „Juden raus!“ erschien Ende 1938. Ziel war es, kleine Hüte aufzusammeln und diese zu „Judensammelplätzen“ zu bringen. Die Hüte stellten jüdische Menschen dar. Sie zeigten hässliche Fratzen. Wer am meisten Juden „einsammelte“, gewann das Spiel. Eine Aufschrift lautete: „Zeige Geschick im Würfelspiel, damit Du sammelst der Juden viel!“. Eine andere: „Gelingt es dir, 6 Juden rauszujagen, so bist Du Sieger ohne zu fragen!“. Bild: Yad Vashem, Der Aufstieg der Nationalsozialisten an die Macht in Deutschland und der Beginn der Judenverfolgung, https://www.yadvashem.org/de/holocaust/about/nazi-germany-1933-39/beginning-ofpersecution.html Schilder gegen Jüdinnen und Juden © RAABE 2024 6 von 22 Solche Schilder mit Aufschriften, wie „Deutsche wehrt euch! Kauft nicht bei Juden!“ wurden schon kurz nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten durch die Straßen getragen oder an jüdische Geschäfte geklebt. Auch vor jüdischen Anwaltskanzleien und Arztpraxen wurde mit Markierungen gewarnt. Bild: picture alliance / akg-images / akg-images Wahlstation: Nürnberger Gesetze Die beiden Gesetze „Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“ (kurz „Blutschutzgesetz“) und „Reichsbürgergesetz“ wurden am 15. September 1935 beschlossen und hatten das Ziel, vermeintlich „nicht-deutsche“ Menschen aus der Gesellschaft auszugrenzen. Aufgabe Lies die Auszüge aus den Nürnberger Gesetzen und beantworte die untenstehenden Fragen Auszug aus dem „Reichsbürgergesetz“: „Reichsbürger ist nur der Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes, der durch sein Verhalten beweist, dass er gewillt und geeignet ist, in Treue dem deutschen Volk und Reich zu dienen. […]“ Auszug aus der „Ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz“ vom 14.11.1935: „Nur der Reichsbürger kann als Träger der vollen politischen Rechte das Stimmrecht in politischen Angelegenheiten ausüben und ein öffentliches Amt bekleiden. […] Ein Jude kann nicht Reichsbürger sein. Ihm steht ein Stimmrecht in politischen Angelegenheiten nicht zu; er kann ein öffentliches Amt nicht bekleiden. […]“ Auszug aus dem „Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“: „Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. […] Außerehelicher Verkehr zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes ist verboten. […] Juden ist das Hissen der Reichs- und Nationalflagge […] verboten. […]“ Quelle: https://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0007_nue&object=translation&st =&l=de [letzter Abruf 10.06.2024] Fragen: Was besagten die Nürnberger Gesetze zusammengefasst? ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ Welches Ziel wird aus den Nürnberger Gesetzen erkenntlich? ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ Welche Folgen hatten die Nürnberger Gesetze für jüdische Menschen? ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ M5 8 von 22 VI.57 20./21. Jahrhundert Antisemitismus im Nationalsozialismus M6 Wahlstation: Zeitzeugen über ihre Kindheit Aufgabe Schaue dir das Video an und beantworte die Fragen dazu. https://raabe.click/zeitzeugen Fragen Was für Erinnerungen haben die Interviewten an die Zeit? ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ Wie haben sie die Veränderungen wahrgenommen? ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ Welche Reaktionen hatten die Interviewten auf die nationalsozialistischen Maßnahmen gegen jüdische Menschen? ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ © RAABE 2024 ______________________________________________________________________________________________________ Station 2: Reichspogromnacht 1938 Pogromnacht Vom 9. auf den 10. November 1938 fanden gewalttätige Überfälle und Zerstörungen von Synagogen, jüdischen Versammlungsorten, Geschäften und Wohnungen statt. Diese, vom nationalsozialistischen Regime angeordneten Gewaltakte werden als Novemberpogrome oder Reichspogromnacht bezeichnet. Vorwand Die Nationalsozialisten haben das Leben jüdischer Deutschen seit ihrer Machtübernahme massiv eingeschränkt. Die NS-Führung strebte ein Deutschland ohne Jüdinnen und Juden an. Dafür sollten jüdische Menschen zur Auswanderung gezwungen werden, indem zum Beispiel ihr Eigentum weggenommen wurde. Ende Oktober 1938 kam es zur ersten großen Abschiebung von Jüdinnen und Juden nach Polen. Dabei handelte es sich vor allem um staatenlose, aus Polen stammende Jüdinnen und Juden, die auf deutschem Gebiet lebten. Auch die Verwandten des 17jährigen Herschel Grynszpan wurden abgeschoben. Grynszpan, der damals in Paris lebte, schoss in seiner Verzweiflung am 7. November 1938 auf den deutschen Diplomaten Ernst vom Rath in der deutschen Botschaft. Rath starb zwei Tage nach dem Attentat. Führende Nationalsozialisten, darunter Joseph Goebbels, verbreiteten die Verschwörungstheorie, dass Grynszpan im Auftrag des Weltjudentums gehandelt habe. Sie nutzten den Vorfall, als einen Vorwand, um die Bevölkerung weiter gegen die jüdische Bevölkerung anzuheizen. Verlauf Bereits am Nachmittag des 7. November kam es zu ersten Ausschreitungen gegen Jüdinnen und Juden, ohne dass die Bevölkerung von der Ermordung Raths wusste. Schlägertrupps organisierten sich, um jüdische Geschäfte zu zerstören. Vor allem Mitglieder der SA (Sturmabteilung) und SS (Schutzstaffel) waren an den Übergriffen beteiligt. Nachdem die Bevölkerung vom Tod Raths erfuhr, verschärften sich Angriffe auf jüdische Geschäfte, Wohnungen und Synagogen. Bei einem Treffen der Parteiführung der NSDAP am Abend des 9. November, entschied Hitler, dass keine Polizei eingreifen solle. Goebbels verbreitete daraufhin seine Verschwörungstheorie und regte die Verbrechen an der jüdischen Bevölkerung an. Folgen Im Zuge der Novemberpogrome brannten um die 1.400 Synagogen nieder. Zahlreiche jüdische Menschen starben. (Die Angaben variieren von ca. 100 Menschen zu 2.000). Auch wurde am 10. November die Inhaftierung von etwa 30.000 jüdischen Personen angeordnet. Diese wurden in Konzentrationslager gebracht, um weitere Auswanderungen zu erzwingen. Zudem mussten die geschädigten Personen für den ihnen zugefügten Schaden selbst zahlen. Spätestens nach diesen Ereignissen war den deutschen Jüdinnen und Juden klar, dass sie in dem Land nicht mehr sicher waren. Autorentext Begriffserklärung: Der oder das Pogrom bezeichnet gewaltvolle Angriffe und Hetze gegen Personen einer ethnischen, nationalen oder religiösen Minderheit. M7 VI.57 20./21. Jahrhundert Antisemitismus im Nationalsozialismus Zerstörte Geschäfte Neben Privatwohnungen und Synagogen wurden auch etwa 7.000 jüdische Geschäfte zerstört und geplündert. Dieses Bild zeigt ein zerstörtes Geschäft in Mainz am 10.11.1938. Bild: Deutsches historisches Museum/bpk Zerstörte Synagoge Hier stehen Menschen vor den Überresten der verbrannten Synagoge in Wilhelmshaven. Vor dem Eingang befindet sich ein Schild, auf dem steht: „Rache für den Mord an vom Rath“. Bild: Deutsches historisches Museum/bpk © RAABE 2024 10 von 22 Wahlstation: Zeitzeugenbericht Reichspogromnacht Aufgabe Lies den Bericht der Zeitzeugin und beantworte untenstehende Fragen. Zeitzeugenbericht „Am 10. November 1938 war jener furchtbare Tag, als […] die jüdischen Geschäfte zerstört und geplündert und jüdische Mitbürger auf der Straße geschlagen, ja getötet und die jüdischen Gotteshäuser in Brand gesteckt wurden. Nahe von der Bank, in der ich arbeitete, war das Konfektionsviertel [Viertel in dem überwiegend Kleidung verkauft wurde], der Sitz der "Haute 5 Couture" [edle Kleidung] von Berlin […]. Die Inhaber dieser Modehäuser waren meist Juden. Als ich um sechzehn Uhr aus dem Bankgebäude herauskam, hörte ich wüstes Schreien und Brüllen, man plünderte die Stofflager der Konfektionshäuser. Mir wurde ganz übel dabei […]. Aus den obersten Stockwerken warfen SA-Männer ganze Stoffballen herunter, die schönsten 10 bunten Seiden wehten wie lange Fahnen an den Häuserfronten herab, unten stand die johlende Menge und riss sie an sich. […] Die Polizei stand untätig dabei. Ein Auto mit hohen SA-Führern fuhr ganz langsam durch das Menschengedränge, die Herren sahen sich um und lachten laut und herzlich. Ich war zutiefst angewidert. […] Eine auf der Straße liegende Scherbe Fensterglas hob ich auf, zum Gedenken an diesen Tag, da Berlins Straßen voller 15 Glas lagen. Ich stieg in die U-Bahn, um nach Hause zu fahren. Aber wieder zwang es mich, am Wittenbergplatz auszusteigen. In der Tauentzienstraße ging es noch toller her. Die herrlichen Auslagen der Luxusgeschäfte waren schon leer geraubt, nun warfen die Zerstörer die Waren aus den Lagern dem Publikum zu. […] Als ich mich dann bückte, auch hier ein Stück Spiegelscherbe aufzuheben, war es mir peinlich. […] 20 Wie viele Glasscherben sind seit jenem "Tag des deutschen Kristalls" in Berlin auf die Straße herabgeregnet. Und doch habe ich noch die beiden Scherben, von denen ich jetzt schreibe.“ Quelle: Zeitzeugenbericht von Josepha von Koskull, © dhm, https://www.dhm.de/lemo/zeitzeugen/josephavon-koskull-die-pogromnacht-1938.html [letzter Abruf 10.06.2024] Fragen Wie beschreibt die Zeugin die Pogromnacht? ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ Welche Gefühle vermittelt die Zeugin an diesen Tag? ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ Was meint die Zeugin mit "Tag des deutschen Kristalls"? ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ M8 12 von 22 VI.57 20./21. Jahrhundert Antisemitismus im Nationalsozialismus M9 Station 3: Vernichtung jüdischen Lebens Leben in Ghettos Nach der Besetzung Polens und anderer osteuropäischer Gebiete wurden auch die dortigen Jüdinnen und Juden von den Nationalsozialisten verfolgt. Sie wurden gezwungen in abgesonderten, viel zu kleinen Wohngebieten (Ghettos) zu leben. Dadurch wollten die Nationalsozialisten die jüdische Bevölkerung kontrollieren. In den Ghettos herrschten schlechte Hygienebedingungen, Krankheiten brachen aus und die Lebensmittel wurden von den Nationalsozialisten rationiert. Deportationen und Konzentrationslager Immer häufiger wurden die Menschen aus den Ghettos in Konzentrationslager (KZ) deportiert. Das waren Lager, in denen „Feinde“ der Nationalsozialisten eingesperrt wurden. KZs gab es schon zu Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft. Anfangs wurden vor allem politische Feinde, Homosexuelle, Obdachlose und (geistig) behinderte Menschen in die Lager gebracht. Nach dem Überfall auf Polen und somit Kriegsbeginn wurden zunehmend auch jüdische Personen und Angehörige der Sinti und Roma inhaftiert. In den Konzentrationslagern wurden die Menschen zur Zwangsarbeit herangezogen. Die Lebensbedingungen in diesen Lagern waren noch schlechter als in den Ghettos. Den Inhaftierten stand wenig Kleidung und Nahrung sowie schlechte Hygiene zur Verfügung. sogenannten „Judenstern“ sichtbar an der Kleidung aufgenäht zu tragen. „Endlösung“ und Wannseekonferenz Die in Europa lebenden Jüdinnen und Juden wurden von den Nationalsozialisten als „Problem“ gesehen. Als die deutsche Armee im Sommer 1941 in die Sowjetunion einmarschierte, begann die Ermordung unzähliger jüdischer Menschen in Osteuropa. Die deutschen Soldaten erschossen die jüdischen Menschen in Gruben, welche die Opfer selbst schaufeln mussten. Ein bekanntes Beispiel für diese Morde ist das Massaker von Babi Jar, bei dem in der Nähe von Kiew über 33.000 Jüdinnen und Juden an zwei Tagen ermordet wurden. Mit der sogenannten „Endlösung“ sollte das „Judenproblem“ endgültig gelöst werden. Die „Endlösung“ wurde am 20. Januar 1942 von hochrangigen Vertretern der NS-Regierung in Berlin am Wannsee besprochen. Bei dieser Wannseekonferenz wurde die systematische, industrielle Vernichtung der jüdischen Menschen geplant. Jüdinnen und Juden zum Auswandern zu bringen, war nicht mehr ausreichend für die Nationalsozialisten. Vernichtungslager Die geplante massenhafte Ermordung jüdischer Menschen wurde nach der Wannseekonferenz in Vernichtungslagern durchgeführt. Dafür wurden ab 1941 KZs in den besetzen östlichen Gebieten umgebaut. Zu den bekanntesten Lagern gehören Auschwitz-Birkenau oder Treblinka. Personen, die hierhergebracht wurden, wurden eingeteilt in „arbeitsfähig“ und „arbeitsunfähig“. Die „Arbeitsfähigen“ wurden zur Zwangsarbeit gezwungen, während die „Arbeitsunfähigen“ bereits kurz nach ihrer Ankunft in Gaskammern umgebracht wurden. Die Nationalsozialisten erwirtschafteten mehrere Millionen Reichsmark, indem sie den Inhaftierten ihren Besitz stahlen. Zum Beispiel wurden die Haare der Frauen zu Perücken verarbeitet und die Asche der Ermordeten als Dünger verkauft. © RAABE 2024 Ab dem 19. September 1941 waren jüdische Bürgerinnen und Bürger verpflichtet, den Todesmärsche Mit der sowjetischen Gegenoffensive ab 1943 wurden die deutschen Truppen an der Ostfront immer mehr zurück nach Westen gedrängt. Damit kam die sowjetische Armee auch in die Nähe der Konzentrations- und Vernichtungslager in den besetzen Gebieten. In vielen dieser Gebiete befanden sich Konzentrations- und Vernichtungslager. Ab Frühjahr 1944 wurden diese Lager geräumt und die Häftlinge weiter in die Mitte des „Deutschen Reichs“ verlegt. Die Häftlinge wurden in überfüllten Zügen transportiert oder auf lange Märsche geschickt. Zum einen konnten die Inhaftierten so nicht befreit werden. Zum anderen wurden auch Beweise für Verbrechen, die in diesen Lagern stattfanden, vernichtet. Während dieser „Todesmärsche“ wurden die Häftlinge tagelang mit kaum Nahrung von der SS angetrieben. Häftlinge, die zu schwach waren, wurden am Wegesrand liegen gelassen oder erschossen. Schätzungsweise starben bei den Räumungsaktionen etwa 250.000 Menschen. Insgesamt wurden ca. sechs Millionen jüdische Menschen von den Nationalsozialisten ermordet. Dieser Völkermord wird als Holocaust oder hebräisch Shoah („Untergang“, „Katastrophe“) bezeichnet. Autorentext Begriffserklärungen: Deportation (deportieren) meint im nationalsozialistischen Zusammenhang die Abschiebung von (politischen) Gegnern oder „unerwünschten“ Personen, wie Jüdinnen und Juden in Lager. Rationieren bedeutet die Einteilung von Lebensmitteln oder Gütern. Die Sinti und Roma sind eine Volksgruppe in Mittel- und Südosteuropa, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Übersicht Konzentrations- und Vernichtungslager Ab 1933 wurden in Deutschland die ersten Konzentrationslager errichtet. Ab 1941 nahmen die Nationalsozialisten die Vernichtungslager nach und Betrieb. nach Die in Karte zeigt nur die größten Konzentrations- und Vernichtungslager der Nationalsozialisten. Karte: picture alliance/dpa/dpa Grafik/dpa-infografik GmbH 14 von 22 VI.57 20./21. Jahrhundert Antisemitismus im Nationalsozialismus M 10 Wahlstation: Wannseekonferenz Aufgabe Lies den Auszug aus dem Wannseeprotokoll und beantworte untenstehende Fragen. Auszug aus dem Protokoll zur Wannseekonferenz „Unter entsprechender Leitung sollen im Zuge der Endlösung die Juden in geeigneter Weise im Osten zum Arbeitseinsatz kommen. In großen Arbeitskolonnen […] werden die arbeitsfähigen Juden straßenbauend in diese Gebiete geführt, wobei zweifellos ein Großteil durch natürliche Verminderung ausfallen wird. 5 Der allfällig endlich verbleibende Restbestand wird, da es sich bei diesem zweifellos um den widerstandsfähigsten Teil handelt, entsprechend behandelt werden müssen, da dieser, eine natürliche Auslese darstellend, bei Freilassung als Keimzelle eines neuen jüdischen Aufbaues anzusprechen ist. […] Im Zuge der praktischen Durchführung der Endlösung wird Europa vom Westen nach Osten 10 durchgekämmt. […] Die evakuierten Juden werden zunächst Zug um Zug in sogenannte Durchgangsghettos verbracht, um von dort aus weiter nach dem Osten transportiert zu werden. Wichtige Voraussetzung […] für die Durchführung der Evakuierung überhaupt, ist die genaue Festlegung des in Betracht kommenden Personenkreises. Es ist beabsichtigt, Juden im Alter von über 65 Jahren nicht zu evakuieren, sondern sie einem Altersghetto - vorgesehen ist Theresienstadt - zu überstellen.“ Quelle: https://www.ghwk.de/fileadmin/Redaktion/PDF/Konferenz/protokoll-januar1942_barrierefrei.pdf [letzter Abruf 10.06.2024] Fragen Welche Pläne beschreibt das Protokoll für die jüdische Bevölkerung? ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ Welches Ziel bezogen auf die jüdische Bevölkerung Europas sollte erreicht werden? ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ Welche Formulierungen weisen auf diese Zielstellung hin? ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ © RAABE 2024 15 Wahlstation: Zeitzeugenberichte Todesmärsche Aufgabe Schaue das Video, lies die Zeitzeugenberichte und beantworte die untenstehenden Fragen. Agnes Weiß berichtet vom Todesmarsch aus Auschwitz Zu finden auf dem Youtube-Kanal von Yad Vashem Deutsch: https://raabe.click/todesmarsch Zwi Helmut Steinitz „In einigen Ortschaften standen aufgehetzte Kinder an der Straße, beschimpften und bewarfen uns mit Steinen: In ihren Augen waren wir anscheinend immer noch jüdische Todfeinde des deutschen Volkes.“ Max Stern „Als wir am Morgen des 7. Mai [1945] erwachten, bemerkten wir, dass die Maschinengewehre noch gegen uns gerichtet, die Wachen aber verschwunden waren. Das bedeutete, wir waren frei! - Ich wurde oft gebeten, meine Gefühle an diesem Tag zu beschreiben, und ich gab immer dieselbe Antwort: 'Hunger!' Alle anderen Gefühle waren uns schon seit langer Zeit abhandengekommen.“ Quelle: Zwi Helmut Steinitz, Max Stern, Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Gedenkstätte Todesmarsch im Belower Wald: Aussagen von Zeitzeugen über den Todesmarsch und das Waldlager, https://www.belowsbg.de/geschichte/april-1945-todesmarsch-und-waldlager/aussagen-von-zeitzeugen/ [letzter Abruf 10.06.2024] Fragen Wie wurden die Häftlinge beim Marsch von den deutschen Soldaten und der Bevölkerung behandelt? ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ Welche Gefühle werden aus den Zeitzeugenberichten deutlich? ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ Was trieb die Häftlinge an, weiterzulaufen? ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ M 11 16 von 22 VI.57 20./21. Jahrhundert Antisemitismus im Nationalsozialismus M 12 Station 4: Jüdischer Widerstand Arten des Widerstands Trotz ihrer Unterdrückung und Verfolgung haben zahlreiche Jüdinnen und Juden gegen die Nationalsozialisten und ihre Maßnahmen Widerstand geleistet. Nicht immer war er erfolgreich, zeigte aber, dass die jüdische Bevölkerung Europas nicht wehrlos gegen den Nationalsozialismus war. Hier sind vier bekannte Beispiele: Aufstände in Ghettos Seit Sommer 1942 taten sich einige Jüdinnen und Juden im Warschauer Ghetto in einer Widerstandsgruppe zusammen, um sich gegen die zunehmenden Deportationen und Ermordungen im Ghetto zu wehren. Die Nationalsozialisten planten, das Warschauer Ghetto am 19. April 1943 endgültig zu räumen und die verbleibenden Jüdinnen und Juden zu deportieren. Daraufhin leistete die Żydowska Organizacja Bojowa (Jüdische Kampf-Organisation) unter dem Anführer Mordechaj Anielewicz Widerstand und es kam zum Aufstand im Warschauer Ghetto. Obwohl sie zahlenmäßig hoffnungslos unterlagen und nur notdürftig bewaffnet waren, konnten sie die Räumung des Ghettos vier Wochen lang, bis zum 16. Mai 1943, verhindern. Auch in anderen Ghettos (z. B. in Białystok und Krakau) wehrte sich die jüdische Bevölkerung gegen die Nationalsozialisten. Obwohl die Aufstände in den Ghettos zum Symbol des bewaffneten jüdischen Widerstands wurden, wurden die meisten Menschen in den Ghettos letztlich doch in Bielski-Partisanen Im Osten Polens (heute Belarus) organisierten sich die BielskiPartisanen. Unter Leitung der drei Bielski-Brüder (Tuvia Bielski zu sehen auf dem Bild) entstand eine Widerstandsgruppe in den Wäldern. Zuvor hatten die Deutschen 1941 dieses Gebiet besetzt und die Familie der Bielskis ermordet. Die Bielski-Partisanen kämpften gegen Einheimische, die mit Deutschen zusammenarbeiteten und sabotierten deutsche Züge und Transporte. Außerdem halfen sie anderen Jüdinnen und Juden bei der Flucht aus Ghettos. Bis zu 1.200 Mitglieder hatte die Gruppe zum Kriegsende. Bild: Fotograf unbekannt, Public domain/Wikimedia Commons Chug Chaluzi Der Jude Jizchak Schwersenz wurde 1915 in Berlin geboren. Er war Lehrer. Im Jahr 1942 sollte er in ein Konzentrationslager der Nationalsozialisten gebracht werden. Seine Freundin Edith Wolff riet ihm, unterzutauchen. Gemeinsam gründeten sie im Berliner Untergrund 1943 die Gruppe Chug Chaluzi (Pionierkreis). Die Mitglieder waren überwiegend Jugendliche, die er früher unterrichtete. Die Gruppe half Jüdinnen und Juden sich zu verstecken. Auch Fluchthilfe wurde geleistet. Ein Großteil der Widerstandsgruppe überlebte die NS-Zeit. Schwersenz starb 2005 in Berlin. © RAABE 2024 Vernichtungslager deportiert oder im Ghetto ermordet. Bild: Wichern Verlag Herbert-Baum-Gruppe Das jüdische Ehepaar Marianne und Herbert Baum begann ab 1933, sich gegen den Nationalsozialismus aufzulehnen. 1936 gründeten sie eine kommunistisch-jüdische Gruppe, die Flugblätter gegen die Nationalsozialisten verteilte. Im Mai 1942 verübte die Gruppe einen Brandanschlag, bei dem viele Mitglieder der Gruppe aufgedeckt wurden. Marianne Baum und ihr Mann wurden verhaftet und später hingerichtet. Bild: Mauritius Images/Alamy Begriffserklärungen: Als Partisanen und Partisaninnen werden Mitglieder einer widerrechtlichen, militärischen Gruppe genannt, die gegen eine Besatzungsmacht oder eine Regierung kämpfen. Sie nutzen häufig Überraschungsangriffe, Sabotage und Hinterhalte, um ihre Ziele zu erreichen. Ein Ghetto ist ein abgegrenztes Stadtviertel, in dem eine bestimmte ethnische oder soziale Gruppe lebt, oft unter erzwungenen oder diskriminierenden Bedingungen. Jüdische Ghettos gab es schon im Mittelalter. Das Wort bedeutet ursprünglich „Gießerei“, da die jüdischen Bewohnerinnen und Bewohner Venedigs nur im Gießerei-Stadtviertel leben durften. Wenn man etwas sabotiert (Nomen: Sabotage), verhindert man absichtlich die Pläne anderer, indem man zum Beispiel Waren zerstört. 18 von 22 VI.57 20./21. Jahrhundert Antisemitismus im Nationalsozialismus M 13 Wahlstation: Aufstand im Warschauer Ghetto Aufgabe Festnahme von Jüdinnen und Juden nach dem Aufstand. Bild: https://www.yadvashem.org/de/holocaust/about/combat-resistance/warsaw-ghetto.html [letzter Abruf 10.06.2024] Frauen und Kinder werden aus dem Ghetto abgeführt und bedroht. Bild: German Federal Archives / Public domain / Wikimedia Commons © RAABE 2024 Betrachte die Bilder und beantworte die Fragen dazu. Soldaten laufen an brennenden Häusern entlang, während der Aufstand niedergeschlagen wird. Bild: https://www.yadvashem.org/de/holocaust/about/combat-resistance/warsaw-ghetto.html [letzter Abruf 10.06.2024] Fragen Was ist auf den Bildern zu sehen (Situation, Hintergrund, Personen)? ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ Wie werden die jüdischen Personen behandelt? ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ Welche Gefühle und Eindrücke erwecken die Bilder? ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ 20 von 22 VI.57 20./21. Jahrhundert Antisemitismus im Nationalsozialismus M 14 Station 5: Auswanderung Auswanderung als Form des Widerstands? Besonders vor dem Krieg verließen zahlreiche Jüdinnen und Juden das Land, um der Verfolgungen durch die Nationalsozialisten zu entkommen. Obwohl die Nationalsozialisten die jüdischen Menschen zur Auswanderung und Flucht drängten, kann ihre Auswanderung auch als eine Form des Widerstands gewertet werden. Von 1933 bis 1937 gingen etwa 130.000 jüdische Menschen aus Deutschland ins Ausland. Darunter waren auch Schriftstellerinnen, Schauspieler oder Wissenschaftler wie Albert Einstein. Schwerwiegenden Ereignissen in der anti-jüdischen Politik der Nationalsozialisten, wie der Reichspogromnacht, folgten größere Ausreisewellen. Erschwerte Flucht Während die Auswanderung jüdischer Personen zu Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft noch erwünscht war, wurde die Flucht immer schwieriger. Jüdinnen und Juden mussten eine Reihe von Dokumenten beantragen, bevor ihnen die Ausreise erlaubt wurde. Einigen Jüdinnen und Juden wurde nach vermeintlichen Verbrechen bereits der Pass entzogen. Ab Oktober 1941 wurde es den deutschen Jüdinnen und Juden verboten, auszureisen. Das hing mit der Überzeugung zusammen, alle jüdische Menschen in Europa müssen ausgelöscht werden. Im November 1941 wurde dann allen deutschen Jüdinnen und Juden die deutsche über die Grenze geschmuggelt. Die meisten Staaten hatten eine Aufnahmebegrenzung für Flüchtlinge oder verweigerten die Aufnahme von Staatenlosen. So wurde es für Jüdinnen und Juden immer schwieriger ein sicheres Land zu finden. Für Kinder wurden Ausnahmen gemacht. Großbritannien nahm etwa 10.000 Kinder auf und die Niederlande ca. 2.000. Genaue Zahlen, wie viele jüdische Menschen ausgewandert sind, gibt es nicht. Oft werden Zahlen zwischen 300.000 und über 500.000 jüdischen Menschen angegeben, die geflohen sind. Karte: Sammlung Anne Frank Stichting, Amsterdam © RAABE 2024 Staatsangehörigkeit entzogen. Folglich reisten viele Jüdinnen und Juden illegal aus oder wurden Antisemitismus im Nationalsozialismus – Entwicklung der jüdischen Bevölkerung in Europa Aufgaben 1. Beschreibe, was die beiden Karten mithilfe von Zahlen und Farben darstellen. 2. Erkläre die dargestellte Entwicklung der jüdischen Bevölkerung in Europa. Jüdische Bevölkerung in Europa 1933 Karte: Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde / Silke Dutzmann Jüdische Bevölkerung in Europa 1945 Karte: Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde / Silke Dutzmann M 15 VI.57 20./21. Jahrhundert Antisemitismus im Nationalsozialismus © RAABE 2024 22 von 22