Von Gott will ich nicht lassen

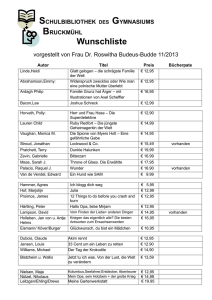

Werbung