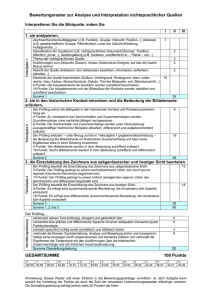

Problemkreis: Die Leistungsbewertung (Aus: Peter Hoegg: Schulrecht)

Werbung