Essay_Wittgenstein3

Werbung

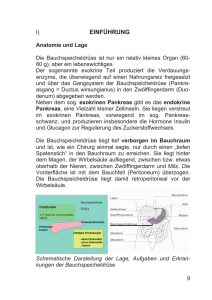

„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“. Ludwig Wittgenstein, Logisch-Philosophische Abhandlung (Tractatus), 1918 Es ist ein unmögliches Unterfangen einen von Wittgenstein inspirierten Text zu schreiben, ohne sich Sorgen bezüglich der eigenen Sprachwahl zu machen: Jedes von mir gewählte Wort kann sich als Falle entpuppen, die meine Naivität und Unkenntnis offenlegt; jeder Satz erscheint beängstigend tautologisch und klobig. Eine ziemlich reale Vorstellung – habe ich doch soeben einen kompletten Entwurf des Essays aufgrund dieser Kriterien verworfen. All die schönen sprachlichen Bilder entwickeln sich zu Sorgenkindern – ich muss wohl einsehen, dass Wittgenstein nicht ohne weiteres nachzuahmen ist. Würde ich seine These nun allerdings vorsichtshalber als solide und unstrittig akzeptieren, so dürfte ich mich wohl der Denkfaulheit schuldig machen – wird die Welt doch nicht tatsächlich nur durch Sprache begrenzt: Es gibt zumindest drei Grenzen meiner Welt, deren Existenzen mir soweit plausibel erscheint. Die von Wittgenstein benutzten Begrifflichkeiten lege ich wie folgt aus: „Meine Sprache“ hat zwei Bedeutungen: Zum einen beschreibt es die Sprachen, denen ich mächtig bin – beispielsweise Deutsch, Gestik oder Mimik. Zum anderen beschreibt es meine Fähigkeiten in dieser Sprache, die je nach Person besser oder schlechter ausgeprägt sind. Der Begriff „Welt“ ist gleichzusetzen mit „Universum“ – also allem Vorstellbaren und Unvorstellbaren. „Meine Welt“ beschreibt nun den Ausschnitt dieses Universums, der für mich von Bedeutung ist. Was in dieser Welt bezieht sich nun auf mich; ist meine Bauchspeicheldrüse für mich von Bedeutung? Vor Jahren musste ich mich einmal näher mit so einer Drüse beschäftigen: Für einige Wochen war sie für mich insofern von Bedeutung, als dass ich, im Auftrag meines Biolehrers, ein paar mit Fachwörtern gespickte Sätze über ihre Funktion zusammenklauben konnte. Im Laufe der Jahre verlor sie diese Bedeutung jedoch – ich vergaß all die mühsam eingeprägten Daten und Fakten wieder. (Ich weiß nur noch, dass die Bauchspeicheldrüse eine „seriöse Drüse“ ist. Das macht sie irgendwie sympathisch.) Ihre andere Bedeutung für meine Welt jedoch behielt sie: Ohne ihre ständige Arbeit gäbe es diese „meine Welt“ nicht. Nach meiner Interpretation der These werden durch meine Sprache zwei Grenzen gezogen: Zum einen die Grenze, die alles umfasst, was ich in dieser Sprache beschreiben kann. Angenommen, ich wüsste nicht, dass so etwas wie Placebo-Tabletten existieren - das Wissen läge folglich außerhalb dieser Grenze: Ich kann ihre Funktion nicht ausdrücken, da sie mir unbekannt ist. Lerne ich mehr über Placebo-Tabletten, so kann ich sie sprachlich beschreiben: Sätze wie „Diese Tabletten, in denen gar kein Wirkstoff ist, die aber manchmal trotzdem funktionieren“, fassen meine Vorstellung in Sprache, selbst wenn ich das Wort „Placebo“ noch nie gehört habe – ein Teil des Gesamtwissens über Placebos befindet sich nun folglich innerhalb der Grenze. Somit verschiebt sie sich beständig: Ich lerne neue Dinge und vergesse alte. Die zweite Grenze ist weit größer gefasst und beschreibt alles, was in Sprache gesagt wird oder gesagt werden kann. Der komplette Placebo-Effekt liegt in diesem Bereich, da es die sprachliche Möglichkeit gibt, ihn zu kommunizieren. Es ist folglich anderen Personen möglich, ihn auf mich anzuwenden – womit er Einfluss auf meine Welt nehmen kann, wie auch die Bauchspeicheldrüse meine Welt bestimmt, selbst wenn ich nie von ihr gehört habe. Außerhalb dieser Grenzen liegt all das, welches nicht mehr durch die Sprache ausgedrückt werden kann. Es ist ein unmögliches Unterfangen dies mit Beispielen zu untermauern: Sobald ich etwas gefunden habe, über das ich nicht sprechen kann, habe ich bereits darüber gesprochen. Auch Dinge außerhalb dieser Grenze könnten meine Welt beeinflussen. Da das Medium Sprache sich jedoch per Definition aus allen Arten der Kommunikation zusammensetzt, muss diese Beeinflussung von Dingen ausgehen, die nicht sprachlich zu erfassen sind. Hier ist die dritte Grenze anzusetzen. Sie wird von meinen Gefühlen gezogen. Nimmt man an, dass zwei Personen die exakt gleichen sprachlichen Fähigkeiten besitzen, eine von ihnen jedoch von Geburt an blind ist, so ist unmöglich an dem Gedanken festzuhalten, dass ihre Welten übereinstimmen. Der Unterschied liegt weniger darin, dass Person A über einen Sinn mehr als Person B verfügt, als dass Person A in der Lage ist im Angesicht des Grand Canyons etwas zu fühlen, das Person B verwehrt bleibt. Auch ein Neugeborenes, das noch niemals mit Sprache in Berührung kam, nimmt die Welt war. Es verspürt Hunger oder Zuneigung, ohne diese ansatzweise in sprachliche Rahmen packen zu können. Nach Erlernen der Sprache kann man die Gefühle allerdings in diese integrieren – ich kann sie schließlich kommunizieren. Zwar bin ich vermutlich nicht in der Lage, exakt die Zuneigung, die ich empfinde, in Worte zu fassen und auf mein Gegenüber zu projizieren, doch gilt gleiches für den Placebo-Effekt: Woher kann ich wissen, dass mein Verständnis von Placebo-Tabletten genauso aufgenommen wird, wie ich es zu übermitteln suche? Diese Grenze definiert sich über eine andere Besonderheit: Gefühle können spontan auftreten und sich sprunghaft verhalten. Treffe ich eine Entscheidung, weil sie sich richtig anfühlt, so geschieht dies auf einer anderen Ebene als der sprachlichen. Der Moment, in dem ich den Entschluss fasse, mich nicht weiter mit der Bauchspeicheldrüse zu beschäftigen, ist sprachlich nicht greifbar („Ich vergesse jetzt mal die Bauchspeicheldrüse“), genauso wenig wie die Sekunde, in der die schiere Größe des Grand Canyons mich überfluten – doch sie bestimmt den Weg, den meine Welt nimmt. Ein Großteil dieser Grenze hat eine Schnittmenge mit der zweiten: Es ist theoretisch möglich die entsprechenden Gefühle sprachlich exakt zu kommunizieren, wenn auch vermutlich kein Mensch tatsächlich dazu absolut in der Lage ist - die Einschränkungen der ersten Grenze erlauben nur eine unzureichende Beschreibung. Die Bereiche dieser Grenze, die über das Sprachliche hinausgehen genau zu benennen, ist natürlich nicht möglich – ist dieser Text doch Sprache in ihrer Reinform. Eine Annährung wäre jedoch die Vorstellung, wie all die unzähligen Gefühle, die ich in diesem Moment empfinde, aufeinander einwirken – und aus welcher unglaublichen Komplexität sich folglich mein momentanes Gemüt zusammensetzen muss - was ich niemals auch nur annähernd beschreiben könnte. Dieses Gemüt jedoch ist es, das bestimmt ob meine Welt schwarz, weiß oder grau eingefärbt ist. Das Gefühle sind ein - vielleicht sogar der - bedeutende Faktor, der unser Leben lenkt. Wer stellt schon Mind-Maps oder Pro- und Contralisten auf, wenn es um Entscheidungen wie die Partnerwahl geht - wir machen das, wozu wir uns hingezogen fühlen. Dabei sind unsere Gefühle äußerst wankelmütig: Während die Sprache unsere Welten relativ konstant begrenzt sind sie in ständiger Bewegung. Dieser ständige Wandel ist es, der uns oft im Nachhinein an unseren Entscheidungen zweifeln lässt. Während man allerdings davon sprechen kann, dass die sprachlichen Fähigkeiten im Laufe des Lebens weiter und weiter zum Besseren ausgebaut werden, muss dies nicht unbedingt für unsere Gefühle gelten. Es ist ein interessantes Gefühl, sich zurückzulehnen und zu erinnern, wie bestimmte Situationen nicht nur „waren“, sondern sich „angefühlt“ haben.