Zum Text - DenkWege zu Luther

Werbung

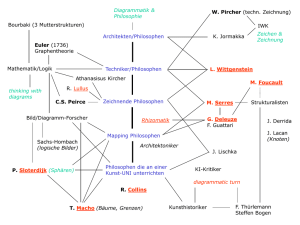

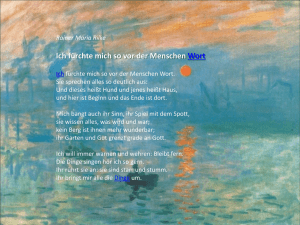

Prof. Dr. Henning Ottmann „Sprache, die für dich dichtet und denkt“. Die Macht der Sprache und die Sprache der Macht Vortrag, gehalten am 21. Juni 2014 auf der Weiterbildungstagung "Die Sprache ist die Scheide, in der das Messer des Geistes steckt" vom 22.-24. 06. 14 im Zinzendorfhaus in Neudietendorf Wir sprechen wie uns der Schnabel gewachsen ist. Das ist einerseits gut. Wir können uns in der Welt zurechtfinden durch die Sprache, in der wir aufwachsen. Die Sprache erschließt uns die Welt. Wir können sagen, was etwas ist, wir können uns etwas merken, es in Erinnerung behalten, und wir können miteinander reden, worauf letztlich alle Verständigung beruht. Andererseits zwängt uns Sprache ein. Warum sollen wir die Welt gerade in einer bestimmten Sprache erfahren? Wenn wir eine Fremdsprache erlernen, stellen wir erstaunt fest, daß sie, zumindest teilweise, eine andere Sicht der Welt enthält. Manchmal schafft eine Grammatik ein anderes Weltbild. Das Wort des Dichters Schiller „Sprache, die für dich dichtet und denkt“ ist zweideutig. Wie schön, daß wir das schon alles vorfinden, diesen reichen Schatz der Sprache, und wie bedauerlich, daß es „für mich“ dichtet und denkt, so als ob ich nicht selber dichten und denken könnte. Nun kann nicht jeder ein Dichter sein. Ich bin es z. B. nicht. Aber selber denken können wir alle. Ich werde das Thema dreifach behandeln. 1. Was Dichter über die Sprache sagen (sie müssen ja wissen, was das ist) 2. Was Philosophen über die Sprache sagen (sie haben seit der Antike über sie nachgedacht) 3. Was politisch über Sprache zu sagen ist (ein leidvolles Thema) 1. Dichter über die Sprache Bei den Dichtern kann man beides finden: ein Lob der Sprache, die uns die Welt erschließt, und eine Kritik, ja eine Angst vor den Wörtern, die die Welt zurechtmachen, sie nicht zu Wort kommen lassen. Zwei Beispiele dafür: Eichendorffs Gedicht Die Wünschelrute und ein Gedicht des jungen Rilke, das den Titel trägt: Ich fürchte mich so sehr vor der Menschen Wort. Eichendorffs Gedicht lautet folgendermaßen: „Schläft ein Lied in allen Dingen, Die da träumen fort und fort, Und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort.“ Das ist das Gedicht eines Romantikers. Er ist überzeugt, daß es ein „Zauberwort“ gibt, das uns die Welt erschließt. Es ist ein Wort, das wir nur zu gerne kennen würden. Simsalabim - und schon geht ein Wunsch in Erfüllung. Wir würden gerne nach einem solchen Wort suchen, und sei es, wie der Dichter es ausdrückt, mithilfe einer „Wünschelrute“. Wünschelrutengänger finden manchmal etwas, z. B. eine Wasserader oder einen verborgenen Schatz. Manches Mal aber irren sie sich auch gründlich. Wünschelrutengänger suchen nicht mit dem Verstand oder mit einer nachprüfbaren Methode, sondern sie suchen mithilfe eines sehr geheimnisvollen Sinnes. Das „Zauberwort“ muß man, wie es in der letzten Zeile heißt, „treffen“. Das klingt nach Zufall, nach einem Glückstreffer. Das hilft einem nicht sonderlich, wenn man wissen will, wie man suchen soll. Wie „trifft“ man die Dinge? Wie weckt man das, was in ihnen „schläft“? Ganz anders als Eichendorff empfindet der junge Rilke die Sprache. Sie macht ihm Angst, und der Titel seines Gedichtes lautet: „Ich fürchte mich so sehr vor der Menschen Wort“. „Ich fürchte mich so sehr vor der Menschen Wort. Sie sprechen alles so deutlich aus: Und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus, und hier ist Beginn und das Ende ist dort. Mich bangt auch ihr Sinn und ihr Spiel mit dem Spott, Sie wissen alles, was wird und war; kein Berg ist ihnen mehr wunderbar; Ihr Garten und Gut grenzt grade an Gott. Ich will immer warnen und wehren: Bleibt fern. Die Dinge singen hör ich so gern. Ihr rührt sie an: sie sind starr und stumm. Ihr bringt mir alle die Dinge um.“ Auch Rilke würde die Dinge gerne „singen“ hören wie Eichendorff. Aber er hat Angst, sie in „der Menschen Wort“ nicht hören zu können. Menschen meinen, wenn man ein Wort für etwas hat, dann weiß man schon, was es ist. Die Menschen „rühren“ die Dinge „an“, d. h. sie lassen sie nicht sein, wie sie sind. Wenn man sie nicht sein läßt, können sie nicht mehr zeigen, was sie sind. Sie zeigen dann nur das, wozu man sie gemacht hat. Wir haben immer mehr gemacht, wir haben immer mehr hervorgebracht. Wir haben das Staunen verlernt. Mit dem Staunen haben wir den Respekt verloren vor dem, was wir nicht selber gemacht haben. Was ist noch ein „Berg“? Der Berg ist jetzt Ski-Gebiet und Mountainbike-Strecke. Für sich bedeutet er nichts mehr (außer er beginnt zu rutschen oder sich auf andere Weise bemerkbar zu machen). Die Neuzeit ist die Epoche des Machens, und so besehen ist sie die Zeit, in der man besonders Angst um die Sprache haben kann. Die Veränderungen zeigen sich darin, daß Objekt und Subjekt ihren Platz vertauschen. Früher war das Objekt das, was allem „zugrunde lag“, das subjectum. In der Neuzeit ist es umgekehrt. In der Neuzeit legt sich das Subjekt allem zugrunde. Es begreift die Welt nach seinen Vorstellungen, seinen Wünschen und seinen Machtansprüchen. Es bearbeitet und verändert die Welt, und zwar so sehr, daß man Schwierigkeiten hat zu sagen, was die Welt „an sich“ ist. Das Subjekt findet immer nur noch sich selbst. Sprache kann die Dinge zum Reden (oder sogar zum Singen) bringen. Aber sie kann auch der Versuch sein, die Dinge nur das reden zu lassen, was der Mensch hören will. Die Natur etwa soll auf die Fragen, die der Mensch ihr stellt, antworten, und man versucht seit dem Beginn der Neuzeit, sie zu einer Antwort geradezu zu zwingen, analog zu einem peinlichen Verhör, in dem der Beschuldigte etwas gestehen soll. Die Sprache übt Macht über die Dinge aus. Selbst so etwas Banales, wie etwas zu identifizieren (das heißt „Hund“, das heißt „Haus“) ist eine Form von Beherrschung, von Machtausübung. Jede Definition ist eine Festlegung, weswegen es nicht ungefährlich ist, den Menschen selbst zu definieren. Auch jede Behauptung, das sei an einer Sache wesentlich, das sei ihr „Wesen“ (seit Platon „die“ Frage der westlichen Metaphysik), deklariert die Herrschaft des Allgemeinen über das Einzelne. Das ist eine gefährliche Lage. Wenn Sie sagen, „das ist ein Mensch“, dann schließt das die Aussage ein, „x,y ist keiner“. Sie sehen, wie berechtigt die Angst vor der Sprache ist. 2. Philosophen über die Sprache Wir sind damit schon in der Philosophie gelandet. Die Philosophen haben seit der Antike über die Sprache nachgedacht. Die Sophisten waren die ersten professionellen Lehrer, und sie haben eine erste Sprachwissenschaft entwickelt. Sie behaupten, alles im Leben werde durch Sprache gemacht. Sie versprechen ihren Schülern, daß sie mithilfe ihres Sprachtrainings lernen können, vor Gericht zu siegen, politische Konkurrenten zu übertrumpfen, die schwächere Sache zur stärkeren zu machen. Platon hat darauf eingewendet, bloß Worte zu machen, könne nicht genügen. Ein Arzt z. B. müsse sich auf seine Kunst verstehen. Darauf wiederum entgegnen die Sophisten, aber der Arzt muß den Patienten doch auch überreden, seine Medizin zu nehmen. Sprache sei überall im Spiel. Aristoteles bekannte Definition sagt vom Menschen, er sei das Wesen, das den „Logos“ besitzt. Das wurde im Mittelalter übersetzt mit ratio, der Menschen das animal rationale, das „vernünftige Lebewesen“. Die Übersetzung ist etwas irreführend. Aristoteles meinte mit Logos die Sprache, und zwar die Sprache der Menschen. Auch Tiere haben Sprache. Auch Dinge, wenn Blätter rauschen oder ein Bach murmelt. Aber nur der Mensch hat die Sprache, in der er sich über gut und böse verständigen kann. Dies ist nach Aristoteles die Grundlage der Gemeinschaft. Nicht Überleben, nicht Sicherheit, nicht Nutzen, sondern gemeinsame Begriffe von gerecht und ungerecht, von gut und böse. Ein Interpret hat dies auf die Formel gebracht: „from communication to community“ (Schütrumpf). Diese Überzeugung des Aristoteles wird durch einen anderen Philosophen relativiert, durch Hobbes. Er lebte im Zeitalter der konfessionellen Bürgerkriege, und er zog daraus den Schluß, daß die Sprache Menschen nicht nur zusammenführen, sondern auch entzweien kann. Sie bekriegen sich um bloßer Worte willen. Verliebte erleben, was ein falsches Wort anrichten kann. Ein falsches Wort und die Liebe ist dahin. Im 20. Jh. ist die Sprachphilosophie eine eigene Sparte der Philosophie geworden. Nach einer bösen Vermutung reden Philosophen jetzt über die Sprache, weil sie zu den Sachen nichts mehr zu sagen haben. Nun gibt es die Philosophie der gewohnten Sprache und die Philosophie der künstlichen oder der idealen Sprache. Daraus ist viel zu lernen, vor allem aus der Philosophie der ordinary language. Jede künstliche Sprache muß in die Umgangssprache zurück. Die Umgangssprache ist die Sprache, in der wir uns verständigen. Sie zeigt, wie wir miteinander umgehen. (Sprachspiel und Lebensform hängen, wie Wittgenstein gezeigt hat, eng zusammen. Die Bedeutung kommt aus der Lebensform, nicht aus der Sprache.) Die Sprache ist für uns durchsichtiger geworden, seit man Sprechakte klassifiziert und analysiert hat. Was können wir nicht alles mit Sprache tun! In religiöser Sprache z.. B. klagen und bitten, danken und preisen; in der Sprache der Wissenschaft behaupten, beweisen, widerlegen; in der Sprache der Moral versprechen, geloben, entschuldigen usf. Man kann sogar durch Sprache handeln, eine schöne Entdeckung von John Austin („How to do things with words“). Wenn zwei vor dem Standesbeamten Ja sagen, dann ist dies die Heirat, das, was man eine „performative“ Äußerung nennt. Die Kehrseite ist auch hier nicht fern. Performationen sind nur eindeutig, wenn die Sitten stabil oder geradezu ritualisiert sind wie die Zeremonie vor dem Standesbeamten. Wenn diese Festigkeit nicht gegeben ist, weiß man nicht, ob ein Ja noch ein Ja ist oder ob es eine heimliches Nein ist oder irgendwas dazwischen. 3. Politik und Sprache Sprechen ist ein wesentliches Element der Politik, von den Griechen entdeckt. Politik wird durch Miteinander-Reden gemacht. In der Volksversammlung der Athener ruft der Herold zu Beginn „wer will das Wort?“. Theoretisch hatte jeder Athener Bürger das Recht, es zu beanspruchen. Das war natürlich ein weitgehend theoretisches Recht. Wer will schon vor Tausenden Menschen sprechen? Das erfordert Mut wie alles Auftreten in der Öffentlichkeit. Es erfordert auch eine Überwindung der Scham, und man merkt bei Politikern eine gewisse Schamlosigkeit, wenn sie ihre Parolen und Litaneien herunterleiern. Sie sind es gewohnt, sich darzustellen oder sich hinter einer Maske zu verstecken. Das macht die talk shows so schwer erträglich. In der Politik sollten die Bürger zu Wort kommen. Aber können sie dies? Reden dort nicht immer nur dieselben? Es muß erst einmal eine Gemeinschaft geben, in der der einzelne zu Wort kommen darf. Wenn das der Fall ist, ist das Zu-Wort-Kommen nicht nur ein Recht oder ein Ideal. Es ist auch eine Forderung an den Einzelnen. Hat er überhaupt etwas zu sagen? Ist er informiert? Hat er überhaupt eine eigene Meinung? Oder betet er nur nach, was er in den Medien gehört und gelesen hat? Kant ruft dazu auf: „Wage es, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“. Er definiert Aufklärung als „Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit“. Das ist alles andere als einfach. Mit dem „selbstverschuldet“ ist das so eine Sache. Es gibt zahlreiche Instanzen, die sich alle Mühe geben, den Einzelne gar nicht zu einer eigenen Meinung kommen zu lassen. Es gibt auch die „selbstverschuldete Vormundschaft“, wie Hamann Kant entgegnet und parodiert hat. Der krasse Fall ist sicher die Diktatur oder die Tyrannis, die schon in der Antike analysiert worden ist. Zu ihr gehört die Verkehrung der gewohnten Sprache, zu ihr gehört die Demagogie. Der Demagoge hat seine eigene Art von Rhetorik. Sie zielt nicht auf Einsicht und Gründe, sondern auf Überredung, Übertölpelung und die Weckung von Ressentiments. Die Steigerung der Tyrannis ist das totalitäre System, das seine eigene Sprache hat. Orwell hat in 1984 dafür den Begriff newspeak eingeführt. Alte Begriffe werden getilgt und durch neue ersetzt. Diese verkehren alte Bedeutungen in ihr Gegenteil: „Krieg ist Frieden“, „Sklaverei ist Freiheit“ usf. Das ist zu einfach gedacht. Man kann Worte nicht einfach in ihr Gegenteil verkehren, auch nicht mithilfe der Gehirnwäsche, der Massenpsychologie oder der Werbung. Dazu muß man mehr tun, z.B. berechtigte Erwartungen aufgreifen oder bittrere Pillen versüßen. Das gelingt Ideologien, die behaupten, Gerechtigkeit oder Freiheit in die Welt zu bringen, und das erfordere nun einmal die Beseitigung gewisser Rassen oder Klassen, die diesem Ziel im Wege stehen. Das gelingt, indem man anknüpft an den Patriotismus, den man dann übersteigert. Oder das gelingt, indem man an die Anständigkeit, an die Opferbereitschaft oder an andere Tugenden appelliert und diese für fragwürdige Ziele in Dienst nimmt. Die Sprache der totalitären Systeme ist mehrfach untersucht worden. Ich greife zwei Beispiele heraus. Aus dem Wörterbuch des Unmenschen von Sternberger u.a. und die Lingua Tertii Imperii von Victor Klemperer. Sternberger hob zwei Kennzeichen der totalitären Sprache hervor: zum einen die Enthumanisierung, das Verschwinden des Menschen, das Unpersönlichwerden der Sprache, die Verwandlung der Person in ein Objekt. Er sprach von der „Inhumanität des Akkusativs“. Sie zeige sich in Worten wie „erfassen“, „einsetzen“, „ausrichten“, „betreuen“, „bestellen“, „behandeln“, mit der Steigerung „Sonderbehandlung“. Aus dem, was Menschen tun, wird ein unpersönliches Geschehen, das Walten anonymer Instanzen, die keinen Widerspruch dulden. Sie erhalten den „Bescheid“, bis dann und dann einer Aufforderung nachzukommen. „Der Bezug der Aktien erfolgt umsatzsteuerfrei“. Ein Automatismus wird suggeriert hinter dem in Wahrheit eine konkrete Entscheidung des Gesetzgebers steht. „Alternativlos“ war die Euro-Rettung nach den Worten der Kanzlerin, womit man aus dem Schneider, sprich aus der Verantwortung, ist. Das zweite, was Sternberger hervorhob, war die Verarmung der Sprache, die Substantivitis, die Verumständlichung, Beispiel: „zur Entscheidung bringen“, „zur Kenntnis geben“, „zum Ausdruck bringen“, „in Wegfall kommen“. Das könnte man alles einfacher sagen, nämlich entscheiden, mitteilen, ausdrücken, wegfallen. Man kann es auch treffender sagen. Wie hat man früher im Deutschunterricht nach dem treffenden Verb gesucht! Statt es regnet z. B. es nieselt, es schüttet, es gibt Schnürlregen, einen Wolkenbruch usf. Gegen Sternberger ist eingewandt worden, daß der inhumane Sprachgenrauch nicht erst mit den totalitären Systemen gekommen sei, sondern sich teilweise aus dem Feudalismus erkläre („befrieden“, „begnadigen“, „belehnen“) oder eine Eigentümlichkeit der Verwaltungssprache sei. „Betreten verboten“ sei nun einmal für ein Verbotsschild besser geeignet als konkrete Personen anzusprechen. Richtig. Die inhumane Sprache beginnt nicht erst mit dem Totalitarismus. Sie ist schon älter. Richtig, die Verwaltungssprache anonymisiert, und das sogar mit Recht, wenn sie sich unterschiedslos an jeden richtet. Man hat ferner eingewendet, daß die aufgeplusterten Verben doch den Prozeßcharakter von Vorgängen wiedergeben würden. „Zur Entscheidung bringen“ drücke aus, daß die Entscheidung erst noch gefunden werden müsse. Es ist trotzdem pompös, wichtigtuerisch, gestelzt und ohne Inhalt. Es kreist ein Berg und geboren wird eine Maus. Klemperers Lingua Tertii Imperii ist ein anrührendes Buch, tagebuchartige Notizen eines während des Dritten Reiches Verfolgten. Er notiert sich als Philologe, der er ist, was ihm am Sprachgebrauch auffällt. Er macht sich Schillers Motto ironisch zu eigen: „Sprache, die für dich dichtet und denkt“. Er bemekrt die Veränderungen der Vornamen, der Geburts- und Todesanzeigen; das Vordringen des rassistischen Vokabulars bis in die Literaturgeschichten hinein; die Superlativierung von allem und jedem (immer nur das Größte, der Weltmeister, auch eine heutige Krankheit); ferner „Weltanschauung“ statt Philosophie, ein Zeichen des Antiintellektualismus; die Umwertung von Begriffen (Beispiel: „fanatisch“ wird ins Positive gewendet); die Abkürzungen (wie BDM, SA, SS). Das ist fast immer bemerkenswert und gut beobachtet, aber da ist auch manches unscharf. Abkürzungen sind auch heute allgegenwärtig: ESM, OMT, EuGH. Sie sind zum einen der Bequemlichkeit geschuldet, weil man die ellenlangen Bezeichnungen nicht aussprechen will. Sie sind zum anderen ein Zeichen zunehmender Unverständlichkeit von Recht, Wirtschaft und Politik. Immer mehr Bereiche werden ökonomisiert und verrechtlicht. Die Sprachen der Fächer und Berufe werden immer mehr professionalisiert und abgeschottet von der Umgangssprache. (Ärzte geben statt einer Diagnose einen lateinischen Namen; Germanisten deuten keine Texte mehr, sondern entwickeln eine Literaturtheorie; Theologen flüchten ins Geheimnis, Juristen wollen nur von Juristen verstanden werden, womit sich das „System“ in sich schließt und sich die Triftigkeit der Luhmannschen Systemtheorie an einem Beispiel bewahrheitet). Aber auch diese Phänomene sind kein besonderes Kennzeichen des Nationalsozialismus, sondern der Modernisierung überhaupt. Die moderne Gesellschaft bringt mit ihrer Differenzierung, ihrer Reflexivität und ihrer Professionalisierung die sich verselbständigenden Sprachen hervor, und man möchte gerne wissen, was man dem modernen Babylon noch entgegensetzen kann. Klemperer hebt zudem den falschen Heroismus hervor, das laute und sich brüstende Heldentum. Natürlich, Heldentum ist eher still und manches Mal sogar unauffällig. Klemperer nennt als Beispiel für whres Heldentum seine Frau, die in der Verfolgung zu ihm hielt. Aber gibt es wirklich nur zivile Helden und Helden des Alltags, wie es Klemperer vorauszusetzen scheint? Sehr überzeugend ist bei Klemperer schließlich, daß er den Nationalsozialismus als eine politische Religion, als Ersatzreligion erklärt. Man habe „geglaubt“, wider alle Vernunft, aber eben geglaubt. Das Thema wird oft unterschätzt, weil Hitler nichts mit kirchlicher Religion im Sinne hatte. Aber es gibt die Ähnlichkeiten: Märtyrer hier wie dort, hier wie dort Jünger, Häretiker, heilige Bücher, Orthodoxie etc. Voegelin hat es bereits 1938 bemerkt. Ich verweise auf die von Hans Maier herausgegebenen Bände zum Thema. Nun haben wir das Glück in friedlichen Zeiten zu leben. Wir werden nicht mehr mit der Sprache des Totalitarismus konfrontiert. Wörter wie „liquidieren“, „auslöschen“, „ausradieren“, „Gnadentod“, „lebensunwertes Leben“ werden nicht mehr gebraucht. Aber wie steht es heute um die Sprache? Die Verwaltungssprache begegnet heute wie ehemals. Man kann auch ein Vordringen der technischen Sprache bemerken. „Alles im grünen Bereich“. Der Mensch will und soll reibungslos funktionieren. Wir haben als neue Form der Zensur die political correctness. Es gibt keine Behinderten mehr, sondern nur noch „unterschiedlich Begabte“ oder „anders Begabte“ (womit dann die Notwendigkeit, ihnen zu helfen, entfällt). Es gibt nun Ärzte und Ärztinnen (offenbar üben sie ihren Beruf nach Kriterien des Geschlechts und nicht nach denen der ärztlichen Kunst aus). Frauen müssen immer genannt werden, wenn es um etwas Positives geht, bei Negativem wird kein Wert auf die Sichtbarmachung des Geschlechts gelegt, Mörder und Mörderinnen müssen Sie nicht sagen, nicht einmal Müllmänner und Müllfrauen. Gleichberechtigung bei gefährlichen Berufen wie der Feuerwehr oder im Bergbau wird nicht gefordert, aber eine Frauenquote im Vorstand der 30 DAX-Unternehmen. Lästig ist die heutige Anglifizierung der Sprache, die dazu führt, daß die bisherige „Hochschule für Politik“ jetzt Bavarian School of Public Policy heißt oder die Bundesbahn service points errichtet. Die Modeindustrie und die Werbung sind hier führend. Sie bedienen sich einer Angebersprache, die den Schein der Weltläufigkeit erzeugt. Die Politik liebt die Flucht ins Unverbindliche, die nichtssagenden Wendungen, die unangreifbar machen („ich gehe davon aus“, „das werden wir sorgfältig prüfen“). Man sagt nicht „ich behaupte“, „ich meine“, sondern läßt es im Vagen, ob das, wovon man „ausgeht“, wirklich so ist. Aber man sagt auch nicht „ich vermute“. Das wäre ganz schlecht, weil es Unsicherheit ausdrückt. Also wählt man einen Ausdruck scheinbarer Entschlossenheit, als ob man zu etwas stünde, aber man steht nur entschlossen in der Unverbindlichkeit oder im Nichts. Noch beliebter sind die Euphemismen. Sie täuschen etwas Positives vor, wo in Wahrheit ein Mangel oder ein Schaden zu zu befürchten ist. Beispiele: Die Ökoeuphemismen. Beispiel: „Endlager“ (es gibt auf der ganzen Welt kein einziges, sondern nur den Eiertanz um das ungeliebte Erbe des atomaren Mülls, den niemand haben will. Auch suggeriert „Endlager“, daß dann endlich Ruhe wäre, was nicht der Fall ist). Weitere Beispiele: „Entsorgung“ oder „Entsorgungspark“ (das Versprechen, wir wären die Sorgen los); „Dünnsäureverklappung“ (ein kompliziertes Wort für die Vergiftung des Meeres). Die Öko-Euphemismen sollen beruhigen und vertuschen, damit man Ruhe gibt. Die Euphemismen der Arbeitswelt. Arbeiter werden nicht „entlassen“ oder „gefeuert“, sie werden „freigesetzt“. Kapital und Arbeit sind „Sozialpartner“, so als ob sie keine Konflikte hätten. In der Bank oder anderswo hat man einen „Ansprechpartner“, der angeblich ein Gespräch mit einem führt, mit einem redet, in Wahrheit aber nur etwas verkauft. Euphemismen allerorten. Alte heißen nicht mehr Alte, sondern „Senioren“. Dicke heißen nicht mehr Dicke, sondern „Vollschlanke“. Die Hilfsschule, unglücklicherweise einmal „Sonderschule“ genannt, heißt nun „Förderschule“, die Putzfrau „Raumpflegerin“, der Hausmeister „facility manager“ (womit gleich zwei Sprachsünden auf einmal begegnen, das Schönreden einer banalen und schlecht bezahlten Tätigkeit und der englischsprachige Ausdruck). Der Friseur hat ein Haarstudio, wie überhaupt überall nur noch studiert wird: im Küchenstudio, im Fitnessstudio, im Tanzstudio. Das Bordell ist ein „Eros-Center“, der Laden ein „Einkaufsparadies“, die Bäckerei ein „Teig-In“, der Krieg eine friedensstabilisierende Maßnahme oder ein „Stabilisierungseinsatz“. Der Krieg darf nicht mehr beim Namen genannt werden, weshalb wohl bald die ehemaligen Kriegsministerien „Friedensministerien“ heißen werden. Warten wir es ab! Literatur W. Bergsdorf, Politik und Sprache, München 1978 E. Eppler, Kavalleriepferde beim Hornsignal. Die Krise der Politik im Spiegel der Sprache, Frankfurt a.M. 1992 V. Klemperer, Die unbewältigte Sprache - LTI. Aus dem Notizbuch eines Philologen, Darmstadt 1946 ff. H. Lübbe, Der Streit um Worte - Sprache und Politik, in: Ders., Bewußtsein in Geschichten, Freiburg 1972, 132-167 H. Maier (Hrsg.), Totalitarismus und Politische Religion, 3 Bde., Paderborn 19962003 R. M. Rilke, Die frühen Gedichte Leipzig 1909, 91. W. Schneider, Deutsch für Profis, Hamburg 111984 D. Sternberger u.a., Aus dem Wörterbuch des Unmenschen, neue, erw. Ausgabe München 1970 S. Trömel-Plötz (Hrsg.), Frauensprache - Sprache der Veränderung, Frankfurt 1982 E. Voegelin, Die politischen Religionen, Wien 1938 D. E. Zimmer, Redensarten, Zürich 1986