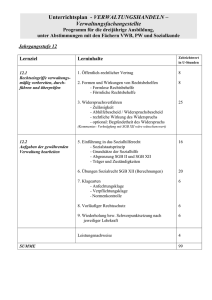

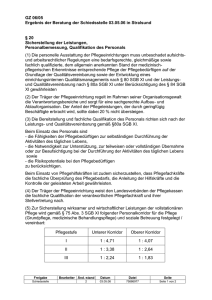

Lfd - Jobcenter Rhein-Sieg

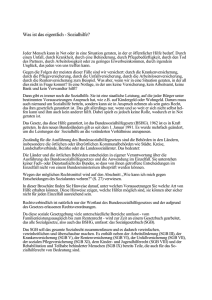

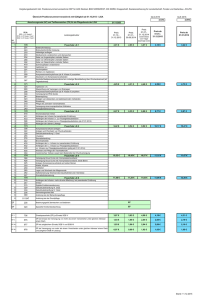

Werbung