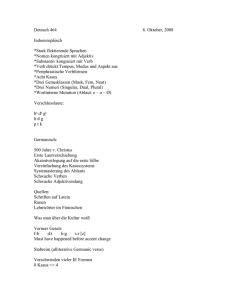

Nadezda Heinrichova, Universität Hradec Králové, Tschechische

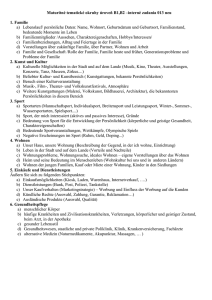

Werbung