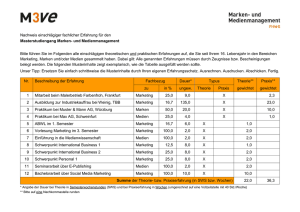

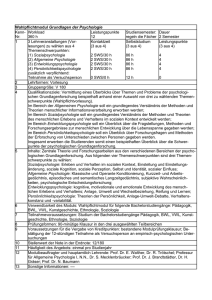

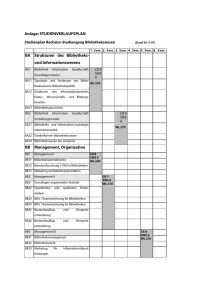

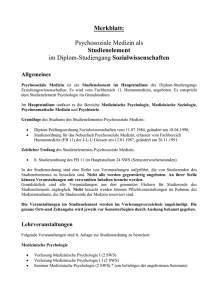

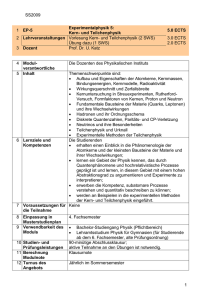

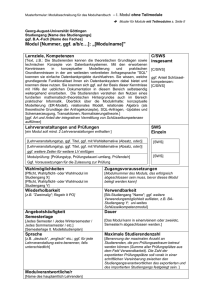

Modulhandbuch des Lehramtsfachs

Werbung