Vorgelegt von: Bachelorstudent Freek Verheijden

Werbung

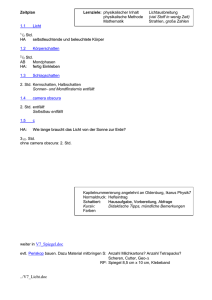

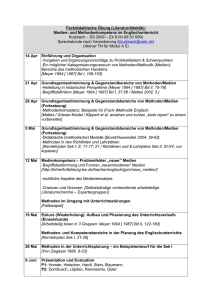

Universität Utrecht Bachelorarbeit Leitung: dr. S. Sudhoff Sie oder Du? Anredeformen der Alltagskommunikation in den fünfziger bis neunziger Jahren Vorgelegt von: Bachelorstudent Freek Verheijden Studiengang Duitse Taal en Cultuur 5. Studienjahr Studentnummer 3267504 1 Inhaltsangabe Einleitung S. 3 1. Anredeformen S. 5 2. Werbung S. 7 3. Methode S. 8 4. Die fünfziger Jahre S. 9 5. Die sechziger Jahre S. 12 6. Die siebziger Jahre S. 15 7. Die achtziger Jahre S. 18 8. Die neunziger Jahre S. 20 9. Schlussfolgerung S. 22 10. Literaturangabe S. 27 11. Anlagen S.29 2 Einleitung Die deutsche Sprache ist, genau wie jede Sprache, immer in Bewegung. Manche Wörter verschwinden und manche Wörter entstehen. Sprache ändert sich aber nicht nur durch der Verlust und Entstehung von Wörtern, sondern sie ändert sich auch, weil die Regeln der Sprachverwendung sich ändern. Keller (1995:10) behauptet nämlich, dass Sprache nicht ein von Mathematikern oder Logikern geschaffenes System ist. Sie ist nicht nur systematisch, sondern auch höchst instabil. Das bedeutet, dass jedes Element der Sprache sich ändern kann. Die Anredeformen sind solch ein Element der Sprache. Mit Hilfe der Anredeformen kann man feststellen, ob die Weise, auf die die Mitglieder einer Gesellschaft mit einander umgehen, sich geändert hat. Die Anredeform, die man in einer Sprecher-Hörer-Situation verwendet, ist nämlich eine Wiederspiegelung der Beziehung zwischen Hörer und Sprecher. Sie kann entweder vertraulich/familiär oder distanziert sein. Das zeigt sich durch die Verwendung des Du beziehungsweise Sie. Weil Anredeformen Elemente der Sprache sind, sind auch sie Änderungen unterworfen. Deswegen können im Laufe der Jahre die Mitglieder einer Gesellschaft distanzierter oder familiärer mit einander umgehen. Selbstverständlich ist es auch möglich, dass keine Änderungen stattgefunden haben. Die deutschen Anredeformen haben sich geändert. Im Vergleich zur Vergangenheit ist die deutsche Gesellschaft weniger distanziert geworden. Das Sie wird weniger verwendet und das Du ist auf dem Vormarsch. Trümpy (1977:19) stellt nämlich fest, dass es noch vor einer Generation ein starkes Tabu auf die Verwendung de Du gab. Das Tabu des Du hat sich durch die Studentenbewegung am Ende der sechziger Jahre völlig in Luft aufgelöst. Diese Bachelorarbeit wird untersuchen, ob die Feststellung von Trümpy stimmt. Sie wird mit Hilfe von Anredeformen in der Werbung untersuchen, ob seit den sechziger Jahren das Du häufiger verwendet wird. Werbebotschaften sind für solch eine Forschung sehr geeignet, weil sie immer das Ziel haben das Publikum so gut wie möglich anzusprechen. Das gelingt nur, wenn sie die richtige Anredeform verwenden. Wenn die Werbung das informelle Du verwendet, während das Publikum das Sie erwartet, ist die Anredeform in der Werbung nicht im Einklang mit dem Erwartungshorizont des Publikums. Für die Werbung ist es deswegen wichtig, zu untersuchen, ob es Änderungen hinsichtlich der Anredeformen gibt und welche Anredeform für ihr Publikum geeignet ist. Deswegen werden Werbungsbotschaften aus den fünfziger, sechziger, siebziger, achtziger und neunziger Jahren untersucht. Auf Grund der Anredeformen in der Werbung wird festgestellt, ob die Anredeformen sich geändert haben. 3 Neben dieser Untersuchung wird auch untersucht, welche gesellschaftlichen Vorfälle zu Änderungen in der Verwendung der Anredeformen geführt haben. Deswegen wird auch pro Jahrzehnt ein Zeitbild skizziert. Weil die Zeitschrift ‚Der Spiegel‘ eine Zeitschrift war, die nur in der BRD herausgegeben wurde, wird die Bachelorarbeit nur die Anredeformen in der BRD untersuchen. Die Hauptfrage dieser Bachelorarbeit lautet: Wie haben die Anredeformen haben sich seit den fünfziger Jahren innerhalb der deutschen Sprache geändert und wie spiegeln sich diese Änderungen in der Werbesprache wider? Um diese Hauptfrage zu beantworten, gibt es zwei Teilfragen. Welche gesellschaftlichen Änderungen haben Einfluss auf die Verwendung der Anredeformen gehabt? Haben die Anredeformen sich innerhalb der Werbebotschaften geändert? 4 Kapitel 1 Anredeformen Die deutsche Sprache hat zwei unterschiedliche Anredeformen, nämlich das Du und das Sie. Obwohl mit beiden Anredeformen jemand angesprochen wird, gibt es wichtige Unterschiede zwischen den beiden Formen. Das Du ist die informelle Anredeform. Es verleiht nach Yamashita (1990:17) ein Gefühl von Vertrautheit, Familiärität und Intimität. Das Sie ist die formelle Anredeform. Yamashita (1990:17) behauptet, dass das Sie ein Gefühl von Autorität, Achtung, Respekt, Höflichkeit und Distanz verleiht. Ob man Du oder Sie verwendet, ist eine Wahl zwischen Vertrautheit oder Distanz, Intimität oder Autorität und zeigt deswegen sehr gut wie die Mitglieder einer Gesellschaft mit einander umgehen Ist das Du zum Beispiel innerhalb einer Gruppe die Standardanrede, dann ist die Distanz zwischen den Zugehörigen der Gruppe kleiner als innerhalb einer Gruppe, in der das Sie die Standardanrede ist. Das Gleiche gilt für die ganze Gesellschaft. Obwohl es keine offiziellen Regeln für die Verwendung der Anredeformen gibt, wird von der Gesellschaft viel Wert auf die Wahl zwischen den beiden Anredeformen gelegt. Die Tatsache, dass Du beziehungsweise Sie verschiedene Gefühle hervorrufen, führt dazu, dass sie in verschiedenen Situationen verwendet werden. Es ist daneben auch sehr wichtig, dass man, in einer bestimmten Situation, die richtige Anredeform verwendet, denn das Du kann beleidigend sein, weil die Verwendung des Du als eine markierte Verweigerung des Sie betrachtet werden kann (Kretzenbacher 1991:53). Es gibt auch keine Möglichkeiten zwischen den Anredeformen zu wechseln, denn Horst (2003:124) behauptet, dass im gegenwärtigen Standarddeutschen nicht mehr vieles von der bewegten Geschichte der Anredepronomen zu erkennen ist. Wäre es früher möglich zwischen Anredeformen zu wechseln, so ist heutzutage höchstens ein einmaliger Übergang vom Sie zum Du möglich. Dieser Übergang kann zum Beispiel durch eine längere Bekanntschaft zustande kommen. Ein Übergang vom Du zum Sie ist auch nicht möglich, denn Horst (2003:124) behauptet, dass der Übergang vom Sie zum Du irreversibel ist. Neben den verschiedenen Gefühlen, die die Anredeformen hervorrufen, gibt es auch einen grammatischen Unterschied. Das Du ist nämlich singular (Du hast), das Sie dahingegen ist plural (Sie haben), obwohl mit Sie auch nur eine Person angesprochen werden kann. Stepanek 5 (2002:5) behauptet, dass mit einiger Sicherheit angenommen werden kann, dass die Entstehung und der Gebrauch der Plural-Anredeformen auf die Herrscher und Kaiser damaliger und vermutlich schon früherer Zeiten zurückgeht. Ein römischer Kaiser verkörperte zwei Funktionen, nämlich dominus und deus. Weil er zwei Funktionen hätte, wurde er als plural betrachtet. Obwohl heutzutage die Person, die mit Sie angesprochen wird, kein Herrscher und Gott ist, wird die Pluralanredeform noch immer als die Höflichkeitsform betrachtet. 6 Kapitel 2 Werbung Obwohl Werbung normale Sprache verwendet, kann man Werbesprache nicht mit normaler Sprache gleichstellen. Normale Sprache oder Alltagssprache kann verschiedene Ziele haben. Sie kann erzählen, warnen, amüsieren usw. Werbesprache dagegen hat nur ein Ziel, nämlich den Absatz von Produkten anzukurbeln, auszuweiten oder zu erhalten und die Produkte zu diesem Zweck von einem ganz bestimmten Image zu versehen (Janich 2000:11). Die Werbung verwendet für dieses Ziel die Sprache, die am besten mit der Sprache der Zielgruppe übereinstimmt. Sauer (1998:19) behauptet, dass Werbesprache ihre sprachlichen Mittel weitgehend aus der Alltagssprache auswählt. Sie verwendet aber auch Fachsprache oder Jugendsprache, um geeignete Zielgruppen anzusprechen. Die Werbesprache wird deswegen an das Publikum angepasst. Diese Anpassung kommt unter anderem durch die Anrede zustande. In der Werbung gibt es zwei Hauptformen des Ansprechens, nämlich die direkte und indirekte Form. Diese Bachelorarbeit bezieht sich nur auf die direkte Anrede. Jilková (1989:2) behauptet, dass die direkte Anredeform den Anschein erwecken soll, dass zwischen Werbern und Käufern eine persönliche Beziehung besteht und dass die Werbebotschaft konsequent auf die Individualität der Konsumenten bezogen wird. Die Werbesprache versucht deswegen ihr Publikum mit vertrauter Alltagssprache anzusprechen und verwendet direkte Anredeformen, um die Konsumenten als Individuum so persönlich wie möglich anzusprechen. Sprache, und vor allem Alltagssprache, ist Änderungen unterworfen. Das bedeutet, dass die Werbeagenturen immer untersuchen müssen, ob die Werbesprache noch mit der Alltagssprache übereinstimmt. Das gilt auch für die Anredeformen. Die Werbesprache muss nämlich, um ihr Publikum erfolgreich anzusprechen, immer die am meisten gängigen Anredeform verwenden, sonst fühlt man sich als Konsument nicht mehr als Individuum angesprochen und ist die Werbung wirkungslos. 7 Kapitel 3 Methode Diese Bachelorarbeit wird die Anredeformen der Werbung in der Zeitschrift ‘Der Spiegel’ untersuchen. Es gibt zwei Gründe für die Untersuchung dieser Zeitschrift. Weil diese Bachelorarbeit Werbung seit 1950 untersucht, ist die Radio-, Fernseh- und Internetwerbung nicht für solch eine Untersuchung geeignet, weil es damals solche Werbung nicht gab. Deswegen untersucht diese Untersuchung die geschriebene Werbung. Sie untersucht die Zeitschrift ‘Der Spiegel’, weil diese Zeitschrift seit 1947 publiziert wird. Die Tatsache, dass sie seit 1947 bis zur Gegenwart publiziert wird, ermöglicht eine zuverlässige und repräsentative Forschung. Daneben ist sie eine der meist gelesenen Zeitschriften Deutschlands, mit heutzutage über ein Million Leser pro Woche. Die Kombination dieser Faktoren macht diese Zeitschrift sehr geeignet um zu untersuchen auf welche Weise die Anredeformen der Werbung sich seit 1950 geändert haben. Diese Bachelorarbeit untersucht aus jedem Jahr seit 1950 bis zum 1999 eine Ausgabe der Zeitschift ‘Der Spiegel’ und von jeder Ausgabe werden die ersten vier Werbebotschaften untersucht. Es wird untersucht, ob der Konsument von der Werbung direkt angesprochen wird oder nicht und, im Falle der direkten Anrede, ob der Konsument mit Du oder Sie angesprochen wird. In jedem Kapitel wird, mit Hilfe der Literatur, ein Zeitbild skizziert. Jedes Kapitel wird untersuchen, wie damals die gesellschaftliche Situation war und welche (gesellschaftlichen) Vorfälle Folgen für die Weise, auf die die Bevölkerung mit einander umging, gehabt haben. Mit dieser Bachelorarbeit wird untersucht, wie die Anredeformen innerhalb der Gesellschaft sich geändert haben. Am Ende jedes Kapitels werden die Anredeformen der Gesellschaft mit den Anredeformen der Werbung verglichen. In der Schlussfolgerung dieser Bachelorarbeit wird festgestellt, ob die Anredeformen der Werbung und die Anredeformen der Gesellschaft mit einander übereinstimmen. In der Diskussion wird besprochen wieso sie (nicht) übereinstimmen. 8 Kapitel 4 Die fünziger Jahre 4.1 Gesellschaftliche Situation Die fünfziger Jahre in Deutschland wurden durch Trümmer und Wiederaufbau gekennzeichnet. Deutschland war nach dem zweiten Weltkrieg zerstört und bankrott. Es war ein Land ohne Männer, weil viele Männer im Krieg gefangen genommen wurden oder gestorben waren. Das Land musste deswegen durch Frauen wieder aufgebaut werden, die sogenannten Trümmerfrauen. Bänsch (1985:108) behauptet, dass Deutschland nach dem Krieg ein Land ohne Institutionen war. Institutionen wie Regierung, Verwaltung und Betriebe waren außer Kraft gesetzt oder zerstört worden. Viele Bindungen wie Vereine, Nachbarschaften und Verwandtschaftskreise wurden durch die Bombardierungen aufgelöst. Daneben waren riesige Menschenmengen durch Evakuierungen und Flucht durcheinandergewirbelt. Bänsch behauptet, dass die Familie als einzige tragende, intakte Institution der unmittelbaren Nachkriegszeit übrig war. Nach dem Krieg gab es, außerhalb der Familie, fast keine vertrauten Verbände mehr. Der Krieg hatte nicht nur Städte und Dorfe zerstört, er hatte auch die gesellschaftlichen Verhältnisse aufgehoben. 4.2 Anredeformen in der Alltagskommunikation Silverberg (1940:512) stellte 1940 fest, dass das Du nur innerhalb der Familie und des intimsten Freundeskreises verwendet wurde. Diese Verwendung des Du hat sich in den fünfziger Jahren nicht geändert. Durch die Zerstörung und das Durcheinanderwirbeln der Gesellschaft gab es fast keine Möglichkeiten das informelle Du zu verwenden. Yamashita (1990:17) behauptet nämlich, dass Du ein Gefühl von Vertrautheit, Intimität und Familiarität verleiht. Außerhalb der Familie gab es aber durch den Krieg fast keine Möglichkeiten zur Vertrautheit und Intimität. Deswegen galt Familiarität fast als der einzige Anlass zum Duzen. Besch (1996:14) behauptet, dass man sich in den fünfziger Jahren, genau wie 1940, noch immer nur innerhalb der Familie und zwischen Freunden und Jugendlichen duzte. Das Sie war deswegen die Standardanrede in Deutschland während der Nachkriegszeit. 9 4.3 Die Anredeformen der Werbung Während der fünfziger Jahre war es, wie bereits gesagt, nicht gewöhnlich das Du als Anredeform zu verwenden. Erwachsene sprachen einander mit der formellen Anredeform Sie an. Die Werbung der fünfziger Jahre (vgl. Tabelle 1 im Anhang ) verwendet aber wenig Anredeformen. Insgesamt sechs Werbebotschaften verwenden die direkte Anredeform und 34 verwenden keine Anredeform. Deutlich zeigt sich aber, dass wenn Anredeformen verwendet werden, vor allem die formelle Anredeform Sie verwendet wird. Die Anredeformen der Werbung verwenden das Sie, um der Konsument als Individuum anzusprechen: ‘Sie erhalten diese Uhrarmbänder in Goldanker, Walzgold, Doublee und 14kt. Gold in allen Geschaften.’Die Verwendung der informellen Anredeform Du während einer Zeit, in der das Sie die Standardanrede war, kann in diesem Fall erklärt werden. Die Werbung, die das informelle Du verwendet, spricht nicht von Konsumenten, sondern von Freunden: ‘Allen unseren Freunden ein gutes neues Jahr; Täglich Underberg und Du fühlst dich wohl’ In diesem Fall ist es logisch, dass man das Du verwendet, weil man in dieser Werbung ein familäres Gefühl hervorrufen will. Die Anredeformen der Werbung entsprechen den Anredeformen der Gesellschaft. Das informelle Du wird nur innerhalb eines familiären Kontextes verwendet und das formelle Sie ist, genau wie in der Gesellschaft, die Standardanrede. Die Tatsache, dass die Werbung der fünfziger Jahren so wenig Anredeformen verwendet, kann erklärt werden. Normalerweise werden die Konsumenten persönlich angesprochen. Die Werbung der fünfziger Jahre macht das aber nicht. Das bedeutet aber nicht, dass die Werbung scheitert. Kriegeskorte (1995:126) behauptet nämlich, dass die Werbung nach dem Krieg nicht die gleiche Funktion hatte wie heutzutage. Er sagt, dass in dieser Phase Werbung im ursprünglichen Sinne, also zur Verkaufsförderung und Umsatzsteigerung nicht notwendig war. Die Nachfrage übertraf nämlich die Produktion sowieso bei weitem. Statt Verkaufsförderung und Umsatzsteigerung hatte die Werbung als Ziel Hoffnung auf Verbesserung zu transportieren. Die Werbebotschaften waren daneben auch eine Verschönerung der zerstörten Städte. 10 Der Krieg hatte auch andere Folgen für die Werbung. Die Werbung war eine Botschaft der Hoffnung und sie war eine Verschönerung der zerstörten Stadt, aber die Werbung selber musste auch mit dem Nationalsozialismus abbrechen. Während der Zeit des Nationalsozialismus wurde Werbung vor allem für die nationalsozialistische Sache verwendet. Kriegeskorte (1995:126) behauptet, dass die „Unabhängigkeit von ökonomischen Zwängen die notwendige Freiheit zur Bildung völlig neuer Erscheinungsformen schuf“. Die Werbung der zurückliegenden fünfzehn Jahre wurde durch die nationalsozialistische Ikonographie bestimmt und waren deswegen unbenutzbar. Sie musste sich eigentlich wieder entdecken, was zu einer ungewöhnlichen Experimenierfreude und Vielfalt in der Werbegestaltung führte. Die Werbung musste deswegen das Rad neu erfinden. Weil der Verkauf der Produkte nicht das Hauptziel war, war es auch nicht wichtig, die Konsumenten richtig anzusprechen. Das ergibt sich auch aus den Werbungen. Sie sind fröhliche und hoffnungsvolle Werbungen, in der nicht der Konsument ins Zentrum steht, sondern die Qualität des Lebens. Deswegen werden auch wenige Anredeformen verwendet, weil die Werbung sich nicht auf den Konsumenten richtet, sondern auf die Gesellschaft gemeinhin. Das ergibt sich auch aus den Werbungen. Während der Nachkriegszeit braucht man vor allem Produkte wie Essen, Trinken und Baumaterialen für den Wiederaufbau. Die Werbung wirbt aber nicht für diese Sachen. Sie wirbt für Produkte wie Sekt, Uhrarmbänder und Zigarren. Auf diese Weise wird nicht für Produkte, die man braucht, sondern für Produkten, die man begehrt, gewerbt. Die Werbung verkündigt einen Traum von einer Konsumgesellschaft. 11 Kapitel 5 Die sechziger Jahre 5.1 Gesellschaftliche Situation Die sechziger Jahre wurden genau wie die fünfziger Jahre durch Wiederaufbau Deutschlands, aber vor allem durch Modernisierung gekennzeichnet. In der Nachkriegszeit der fünfziger Jahre gab es eine durcheinanderwirbelte Gesellschaft, die Gesellschaft aber hat sich während der sechziger Jahre von dieser Situation wiederhergestellt. „Nach den Schrecknissen der Kriegs- und Nachkriegszeit verbreitete sich das Gefühl einer heilen Welt mit intakten Familien inmitten einer Wohnwelt, die das Glücksgefühl der schönen neuen Welt vermittelte“ (Glaser 1997:309). Deutschland wurde von einem zerstörten Land in eine hoffnungsvolle Gesellschaft umgeformt. Dieses Glücksgefühl und diese Ruhe dauerte aber nicht lange. Die Modernisierung wurde nicht durch von allen Deutschen als positiv betrachtet. Am Ende der sechziger Jahre gab es deswegen eine große Protestbewegung gegen die Modernisierung. Die Protestbewegung bezeichnete die Modernisierung als Kaschierung des brutalen Egoismus. Sie richtete sich gegen die Autorität , das Etablissement und die Nationalsozialismusvergangenheit. Nach der Meinung der Protestbewegung hätte die ältere Generation nichts von der NS-Vergangenheit gelernt und war die ältere Generation nicht zu wirklichen Demokraten geworden (Glaser 1977:317). Glaser (1997:319) behauptet, dass die Protestbewegung mit gesellschaftlicher Provokation versuchte, Normen, Regulationen, Attitüden, Tabus, Stereotypen und sinnlos gewordene etablierte Ordnungen in Denken und Handeln aufzubrechen. 5.2 Anredeformen in der Alltagskommunikation Die Protestbewegung am Ende der sechziger Jahre hatte nicht nur gesellschaftliche Folgen, sondern auch Folgen für die Sprache.. Die Protestbewegung versuchte Normen und Tabus abzubrechen. Eines dieser Tabus war die Verwendung des Du. Glaser (1997:318) behauptet, dass „die große Weigerung dem Etablissement gegenüber mit seinen Repressionen mit großem Engagement für die Idee einer antiautoritären Gesellschaft verbunden war“. Yamashita (1997:17) stellt fest, dass Sie unter anderem ein Gefühl von Autorität verleiht. Die 12 Standardanrede innerhalb der Protestbewegung war deswegen das informelle und antiautoritäre Du. Die Tatsache, dass Du die Standardanrede der Protestbewegung war, hatte große Folgen für die Verwendung der Anredeformen in der Gesellschaft. Trümpy (1977) behauptet, dass vor 1968 die Verwendung des Du außerhalb der Familie Tabu war. Diese Tabuiserung des Du hat sich aber durch die Protestbewegung am Ende der sechziger Jahre völlig in Luft aufgelöst. Diese Enttabuierung bedeutet nicht, dass seit 1968 Du die Standardanrede ist oder das Sie nicht mehr verwendet wurde. Für die Generation, die am Ende der sechziger Jahre zur Protestbewegung gehörte, war Du die Standardanrede, für die älteren Generationen war das noch immer Sie. Der Unterschied hinsichtlich der Verwendung der Anredeformen war deswegen ein Unterschied zwischen der jungen Generation und den älteren Generationen. 5.3 Anredeformen der Werbung Während der sechziger Jahre hatte Deutschland sich vom Krieg wiederhergestellt. Werbung hatte nicht mehr, wie während der fünfziger Jahre, die Funktion, Hoffnung für die Zukunft hervorzurufen. Die Nachfrage übertraf nämlich nicht mehr die Produktion. Kriegeskorte (1995:159) behauptet, dass es, im Gegensatz zu den fünfziger Jahren, inzwischen eine übermächtige Konkurrenz gab. Die Werbung sollte deswegen während dieses Jahrzehnts für Verkaufsförderung und Umsatzsteigerung sorgen. Dieses neue Ziel der Werbung kann man auch aus den Anredeformen ableiten. Vor einem Jahrzehnt gab es fast keine Anredeformen, während der sechziger Jahre wurde der Konsument in fast 50% der Werbungsanzeigen als Individuum angesprochen (vgl. Tabelle 2 im Anhang). Die Werbung zielte nicht mehr auf die Qualität des Lebens, sondern auf die Konsumenten. Deswegen wurden die Konsumenten persönlich angesprochen, so dass die Werbebotschaft sich auf die Individualität der Konsumenten bezog: ‘Seine Hoheit lädt Sie zu einem Bordfest ein.’ Die Enttabuierung des Du hatte aber keine Folgen für die Anredeformen der Werbung. Das informelle und antiautoritäre Du wird nie verwendet. Die Standardanrede in der Werbung war deswegen noch immer das formelle und, nach der Protestbewegung, autoritäre Sie. Die Werbung hat demnach nicht die Alltagssprache für die Werbung verwendet. Hätte sie das gemacht, dann hätte sie sowohl das Sie und das Du verwendet. Die Verwendung des Sie kann 13 aber erklärt werden. Durch die Konkurrenz während der sechziger Jahre war die Werbung vor allem auf kapitalkräftige Konsumenten gerichtet. Das waren nämlich Konsumenten, die in der Lage waren die Produkte zu kaufen. Die Protestbewegung bestand vor allem aus Studenten und da Studenten keine kapitalkräftigen Konsumenten sind, gehörten sie nicht zur Zielgruppe der Werbung. Zur Zielgruppe der Werbung gehörten die kapitalkräftigen, älteren Generationen, die das Sie als Standardanrede verwendeten. Deswegen wurde nur das Sie und nicht auch das Du in der Werbung verwendet. 14 Kapitel 6 Die Siebziger Jahre 6.1 Die gesellschaftliche Situation Der Anfang der siebziger Jahre war sehr unruhig. Die Protestbewegung der achtundsechziger protestierte noch immer und häufig. Dazu kam auch noch eine andere eingreifende Krise. Seit dem zweiten Weltkrieg hatte die deutsche Wirtschaft sich wunderbar wiederhergestellt, das sogenannte Wirtschaftswunder. Am Anfang der siebziger Jahre endete diese Periode des Wirtschaftswachstums. In 1973 gab es die erste Ölkrise, die das Ende des Wirtschaftswunders markierte. Schott (1997:7) behauptet, dass durch die Ölkrisen der siebziger Jahre es deutlich wurde, dass die Westlichen Industriestaaten sehr abhängig von fossilen Brennstoffen waren. Die Krise führte zu Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und zu steigenden Sozialausgaben. Diese problematischen Umstände waren Wasser auf der Mühle der Fanatiker der Protestbewegung. Aus einer sehr kleinen Abscheidung der Protestbewegung entstand die terroristische Bewegung ‘die rote Armee Fraktion’. Diese Kinder der Wohlstandsgesellschaft waren entweder vom Materialismus ihrer groß- und kleinbürgerlichen Familien enttäuscht oder vor ihren Zukunftserwartungen angeekelt. Sie strebten nach einer besseren Welt und verwendeten dazu Gewalt. Die RAF war verantwortlich für Morde, Totschlag und Bankraube. (Glaser 1997:324-325).Obwohl die RAF betreffend den Zahl der Mitglieder sehr klein war, Heinrich Böll umschrieb der Streit der RAF als sechs gegen sechzig Millionen, waren ihre schrecklichen und gewalttätigen Attentate traumatisch für die Gesellschaft. Neben diesen terroristischen Attentaten gab es noch eine wichtige gesellschaftliche Entwicklung: Emanzipation. Die Emanzipation der Frau war einer der Punkte der Protestbewegung, sie war aber nicht in die Praxis umgesetzt geworden (Glaser 1997:374). Am Anfang der siebziger Jahre wurde deswegen eine Frauenbewegung gegründet und entstand eine feministische Gegenkultur, die zeigen wollte, dass Frauen in allen Lebensbereichen keine Männer brauchten. Deswegen entstanden Frauenprojekte, Frauenkneipen, Frauenbands, Frauentheater usw. Glaser (1997:375) behauptet, dass die Frauenbewegung auch gesellschaftpolitische Standpunkte hatte. Sie wollte Gleichberechtigung von Frauen am Ort, in der Politik und in der Familie. 15 6.2 Anredeformen in der Alltagskommunikation Obwohl die Protestbewegung beschränkten Einfluss auf die Politik Deutschlands hatte, waren die Folgen für die Bildung in Deutschland eingreifender. Hermand (1994:170) behauptet, dass „Professoren gewohnt waren, ex kathedra zu sprechen und apodiktische Urteile zu fällen, die von den Zuhörern und Zuhörerinnen pflichteifrigst mitgeschrieben wurden“. Während der siebziger Jahre bemerkten sie sich aber plötzlich, dass in der Seminarräume Unruhe herrschte und dass sie widergesprochen wurden. Das Engagement innerhalb der Protestbewegung für die Idee einer antiautoritären Gesellschaft gab es während der siebziger Jahre noch immer. In den Universitäten war das Du seit 1968 die Standardanrede, während der siebziger Jahre aber verbreitete diese Verwendung des Du sich. Nail (2001:14) behauptet, dass „die Gewohnheit der Verwendung des Du das studentische Sprachverhalten während der siebziger Jahre auf breiter Front in der Lehrveranstaltung und den öffentlichen Versammlungen beeinflusste“. Die Verwendung des Du war deswegen nicht nur auf den Studentenkreis beschränkt. Kremer (1999:420) sagt dazu, dass in den siebziger Jahren nicht nur Studenten sich ausschließlich duzten, sondern dass auch Professoren mit ihren Studenten sich gegenseitig das Du verwendeten. Bausinger (1974:4) behauptet, dass eine Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Herbst 1974 ergab, dass vor allem bei jungen Männern die Bereitschaft groß war, schnell Du zu sagen und bespielweise vor Ort alle Kollegen zu duzen. Die Enttabuierung des Du hielt sich deswegen in den siebziger Jahren durch. Die Verwendung des Du hatte sich von einer studentischen Anrede zu einer gesellschaftlich akzeptierten Anrede entwickelt. Dass die Enttabuierung des Du sich in den siebziger Jahre durchsetzte, bedeutete noch immer nicht, dass das Du für alle Deutschen die Standardanrede war. Es war vor allem die Standardanrede der jüngeren Generation. Kremer (1999:422) zeigt mit ihrer Forschung , dass 1980 unter Gleichaltrigen fast 100% der jüngeren Generation sich gegenseitig duzten, aber auch, dass eine große Mehrheit der älteren Generation unter Gleichaltrigen noch immer das Sie verwendete. Das gleiche Bild gibt es auf dem Arbeitsplatz. Die jüngere Generation verwendete ihren Arbeitskollegen gegenüber das Du, aber die ältere Generation verwendete das Sie. Es gab deswegen eine Zweiteilung auf Grund die Verwendung der Anredeformen. 16 6.3 Anredeformen der Werbung Die Werbung der siebziger Jahre passte sich an die gesellschaftliche Situation an, durch die Frauenemanzipation in die Werbung zu verwenden. Frauen und Sexualität waren nach Kriegeskorte (1995:188) wichtige Topiks der Werbung. Obwohl die Werbung sich an diese gesellschaftliche Tendenz anpasste, hat der Vormarsch des Du keine Folge in der Werbung. Die Forschung (vgl. Tabelle 3 im Anhang) zeigt nämlich, dass, obwohl der Konsument in mehr als 50% der Werbeanzeigen direkt angesprochen wird, nie das informelle Du verwendet wird. Das formelle Sie bleibt auch in einer Zeit, in der das Du auf dem Vormarsch ist, die Standardanrede. Dass Produzenten ihr Publikum manchmal mit Du anredeten, zeigt Kriegeskorte. Er (1995:197) behauptet, dass der amerikanische Betrieb Wrangler ihre Kundschaft duzt. Kriegeskorte behauptet aber, dass Wrangler die Generation der Protestbewegung als Zielgruppe hatte. Deswegen wurde die für die Protestbewegung geeignete Standardanrede Du verwendet. Das Publikum von Der Spiegel wird von der Werbung mit Sie angesprochen. Sogar Der Spiegel selber spricht sein Publikum mit Sie an; ‘Schließen Sie die Lücken in Ihrer SPIEGEL-Bibliothek.’Offenbar verwendet die Werbung, die die Du-Generation als Zielgruppe hatte, das informelle und antiautoritäre Du, und verwendet die Werbung, die die ganze Gesellschaft als Zielgruppe hatte, das formelle Sie. 17 Kapitel 7 Die achtziger Jahre 7.1 Die gesellschaftliche Situation Von der Unruhe der siebziger Jahre war während der achtziger Jahre wenig zu bemerken. Müller (1992:57) behauptet, dass in den achtziger Jahren vor allem die Lebensstile verfeinert wurden. Nicht länger war dasjenige, was man besaß, wichtig, sondern Themen wie Lebensfreude und Umweltschutz. Die Ölkrise und das Bewusstsein von den Folgen der Wirtschaft für die Umwelt hatte Folgen für die gesellschaftliche Situation. Während der achtziger Jahre hatte man nach Glaser (1997:394) „der Glaube an die Vernünftigkeit und Sinnhaftigkeit von der Welt verloren“. Das besondere Mißtrauen wendete sich gegen die Errungenschaften der instrumentellen Vernunft und gegen den Fortschrittsglauben als Geschichtsauffassung. Zu diesem Pessimismus innerhalb der Gesellschaft kam auch noch die Angst vor einem neuen Krieg. Während der sechziger und siebziger Jahren gab es (gewalttätige) Proteste gegen das System, während der achtziger Jahre gab es aber eine Friedensbewegung. Glaser (1997:377) behauptet, dass diese Friedensbewegung der achtziger Jahre eine Reaktion auf die Verschärfung der internationalen Probleme und der Unfähigkeit der Politiker den Rüstungwettlauf zwischen Ost und West zu stoppen, war. Die Friedensbewegung umfasste Parteien, Gewerkschaften, kirchliche Organisationen und neue soziale Bewegungen. Die Drohung eines Krieges wurde aber 1989 aufgehoben. Durch den Zusammenbruch der Sowjet-Union und den Mauerfall war der Kalte Krieg vorbei und kam die Wiedervereinigung des geteilten Deutschlands zustande. 7.2 Anredeformen in der Alltagskommunikation Während der siebziger Jahre war das Du auf dem Vormarsch, aber die Ausbreitung des Du hatte am Ende der siebziger Jahre seinen Höhepunkt erreicht. Bausinger (1979:5) behauptet, dass 1979 die Kurve der Entwicklung flacher wurde. Er behauptet sogar, dass die Sättigungsgrenze schon erreicht wurde. War die Enttabuisierung des Du dann nur ein Hype? Kretzenbacher (1991:16) behauptet, dass „während der achtziger Jahre sogar die 18 hartnäckigsten Berufsjugendlichen der Achtundsechziger-Generation sich zähneknirschend eingestehen sollten, dass auch unter ihnen keiner den Lauf der Sonne hatte aufhalten können und dass mit ihnen auch ihr Du der rebellischen Jugend in die Elterngeneration gewachsen war“. Obwohl die Verwendung des Du sich ein Jahrzehnt lang ausgebreitet hatte, war sie nicht in der Lage die Anredeformen mehrerer Generationen zu beeinflussen. Das Du war die Standardanrede einer Generation, die aus Unbehagen gegen die Autoriät das Sie zur Seite schob. Das Unbehagen war offenbar nicht länger bei der nächsten Generation anwesend und deswegen griff diese Generation wieder auf das Sie als Standardanrede zurück. 7.3 Anrede der Werbung Die Werbung der siebziger Jahre verwendet wenige Anredeformen. Nur 37.5% der Werbung verwendet die direkte Anrede. Wenn aber die direkte Anrede verwendet wird, wird immer die formelle Anredeform Sie verwendet. Die Verwendung des Sie in der Werbung ist keine Überraschung, denn sogar während der Zeit, in der das Du auf dem Vormarsch war, wurde ausschließlich das Sie verwendet, deswegen ist es logisch, dass während der Zeit des Rückgangs des Du das Sie noch immer die Standardanrede ist. Deswegen wird der ganzen Gesellschaft, einschließlich der Achtundsechziger-Generation, höflich empfohlen mit einer Fluggesellschaft zu fliegen: ‘Fliegen Sie mit Air Portugal’. 19 Kapitel 8 Die neunziger Jahre 8.1 Die gesellschaftliche Situation Der Anfang der neunziger Jahre ist durch Euphorie über die Wiedervereinigung Deutschlands gekennzeichnet. Nach Jahrzehnten von Trennung gab es letztendlich wieder ein gesamtes Deutschland. Es wurde aber schnell deutlich, dass Ost- und Westdeutschland sich stark voneinander getrennt hatten. Die Euphorie wurde deswegen durch die zunehmende deutschdeutsche Entfremdung temperiert. Reißig (1999:1) behauptet, dass „die DDR-Bürger einen Systemwechsel als radikalen Bruch in der Arbeitswelt, in der Lebenswelt, in der Wertewelt und in der ökonomischen, sozialen und kulturellen Kapitalausstattung der Subjekte verarbeiten mussten“. Diese radikalen und eingreifenden Änderungen führten dazu, dass die ehemaligen Ostdeutschen das Gefühl hatte, ihre Identität zu verlieren. Glaser (1997:429) behauptet, dass sie deswegen mit Heimweh an die DDR-Zeit dachten; die sogenannte ‘Ostalgie’. Die Westdeutschen aber waren, genau wie de Ostdeutschen, nicht positiv über die Wiedervereinigung. Die hohen Beitrage, die der Westen für den deutsch-deutschen Lastenausgleich beisteuerte, führten dazu, dass die alten Bundesländern die Vereinigung als eine Verlustgesellschaft betrachteten (Glaser 1997:439). Obwohl es kein offizielles Ost- und Westdeutschland mehr gab, hatten die ehemaligen Ost- und Westdeutschen nicht das Gefühl eine Einheit zu sein. 8.2 Anredeformen in der Alltagskommunikation Die neunziger Jahre formen für Deutschland und die deutsche Sprache das Ende einer bewegten Zeit. Die Entwicklungen, die seit den fünfziger Jahre stattgefunden haben, haben auch für die deutsche Sprache Folgen. Die Periode seit 1950 wurde durch gescheiterte linke Ideologien gekennzeichnet. Hermand (1994:225) behauptet, dass verschiedene Ideologien seit 1950 gescheitert waren und es viele Enttäuschungen gegeben hat. Nämlich die nur 20 teilweise gelungene Vergangenheitsbewältigung und das deutliche Abflauen von linksliberaler Hoffnungen. Dazu kamen auch noch die ökologischen Warnungen und die Zusammenbruch des Ostblocks, dass zum Verlust (linker) sozialistischer Utopien führte. Diese gescheiterten Ideologien waren nicht nur viele Formen eines linken Engagements, sondern auch Formen eines kritischen Aufbegehren. Dieses Aufbegehren verschwand während der neunziger Jahre und machte für eine dezentrierte Betriebsamkeit Platz, „die ihre innere Ziellosigkeit durch eine progressionslose Progressivität zu überdecken versucht“ Hermand (1994:225). Die neunziger Jahre waren eigentlich eine Enttäuschung. Es wurde deutlich, dass die Ideale aus den sechziger und siebziger Jahren keine Wirklichkeit geworden waren. Auch die Tendenz, das autoritäre Sie durch Du zu ersetzen, war nicht so erfolgreich wie sich wahrscheinlich manche Achtundsechziger erhofft hatten. Eine Forschung von Kremer (1999:421-422) 1995 zeigt, dass das Du 1995 im Vergleich zu 1980 als Standardanrede weniger verwendet wird. Vor allem eine große Mehrheit der jüngeren Generation verwendet in 1995 in Alltagssituationen weniger das informelle Du als 1980. Die älteren Generationen, und vor allem die Unterschicht der älteren Generation, verwendet, in Vergleich zu 1980, 1995 öfter das informelle Du. Diese Steigerung ist wahrscheinlich zustande gekommen, weil die Achtundsechziger zu dieser Generation gehören und sie noch immer das informelle Du verwenden. Obwohl die ältere Generation öfter das Du verwendet, bleibt auch für diese Generation sehr deutlich das Sie die Standardanrede. Das Fehlen der Ideale aus den sechziger und siebziger Jahren führte zu Ziellosigkeit. Dieser Mangel führte dazu, dass auf alte Werte zurückgegriffen wurde. Der Trend, Du als Standardanrede zu verwenden, hatte sich nicht durchgesetzt und deswegen war das Sie wieder auf dem Vormarsch. 8.3 Anredeformen der Werbung Die Werbung verwendet während der neunziger Jahre noch immer das Sie als Standardanrede. Der Kunde wird ohne Ausnahme immer mit der höflichen und formellen Anredeform angesprochen. Sogar der Produzent eines Autos, der offenbar die (weiblichen) Jüngeren als Zielgruppe hat, spricht diese Gruppe mit dem formellen Sie an; ‘Gut, wenn Sie jetzt den 21 Vitara mit Navigationssystem haben’. Auch die Jüngeren, die vor einer Generation noch gerne mit Du angesprochen wurden, werden während der neunziger Jahre mit Sie angesprochen. 22 Kapitel 9 Schlussfolgerung Die Hauptfrage dieser Bachelorarbeit lautet: Wie haben die Anredeformen haben sich seit den fünfziger Jahren innerhalb der deutschen Sprache geändert und wie spiegeln sich diese Änderungen in der Werbesprache wider? Um diese Hauptfrage zu beantworten gibt es zwei Teilfragen. Die erste Teilfrage lautet: Welche gesellschaftlichen Änderungen haben Einfluss auf die Verwendung der Anredeformen gehabt? Von 1950 bis 1999 haben verschiedene gesellschaftliche Themen und Vorfälle Einfluss auf die Verwendung der Anredeformen gehabt. Während der fünfziger Jahre war Deutschland zerstört und gab es eine durcheinandergewirbelte Gesellschaft ohne Institutionen. Familie war die einzige Institution, die übrig geblieben war. Da das Du damals nur innerhalb vertrauter Kreisen verwendet wurde und die Familie der einige vertraute Kreis war, war die Verwendung des Du auf die Familie beschränkt. Das Du war außer der Familie Tabu. Dieses Tabu wurde am Ende der sechziger Jahre aufgehoben. Die Protestbewegung am Ende der sechziger Jahre war eine Bewegung die sich unter anderem gegen die Autorität richtete. Das Sie als Standardanrede war ihr ein Dorn im Auge, weil das Sie ein Gefühl von Autorität verleiht. Deswegen duzten diejenige, die zur Protestbewegung gehörte, sich gegenseitig. Diese Verwendung des Du führte dazu, dass das zum Tabu gemachte Du enttabuisiert wurde. Der Trend sich gegenseitig zu duzen, wird während der siebziger Jahre durchgesetzt. Nicht nur Studenten, sondern auch Studenten und Professoren duzten sich gegenseitig und auch auf dem Arbeitsplats wurde manchmal geduzt. Verschiedene Studien zeigen, dass während der siebziger Jahre die jüngere Generation das Du als Standardanrede hatte. Die ältere Generation dahingegen verwendet noch immer das Sie als Standardanrede. Es gab eine Zweiteilung der Gesellschaft aufgrund der Verwendung der Anredeform. Der Trend, Du als Standardanrede zu verwenden, dauerte aber nicht lange. Am Ende der siebziger Jahre hatte er seinen Höhepunkt erreicht. Die achtziger Jahre werden durch Pessimismus gekennzeichnet. Es gab damals die Drohung des Kalten Krieges und Themen wie Umweltverschmutzung. Während dieses Pessimismus 23 scheiterte auch der Versuch, Du zur Standardanrede zu machen. Sogar die hartnäckigsten der Achtundsechziger-Generation sollten eingestehen, dass mit ihnen auch ihr Du von der rebellischen Jugend in die Elterngeneration gewachsen war. Die Verwendung des Du wurde deswegen die Standardanrede von nur einer Generation. Die neunziger Jahre fing für Deutschland und die Deutschen euphorisch an. Mit dem Mauerfall kam die Trennung Deutschlands zu Ende. Die Euphorie dauerte aber nicht lange. Im Osten gab es das Heimweh nach der DDR-Zeit und im Westen wurde die Wiedervereinigung als eine Verlustgesellschaft betrachtet. In dieser Periode wurde deutlich, dass die Ideale der sechziger und siebziger Jahre die achtziger Jahre nicht überlebt hatten. In der neunziger Jahre wurde das Sie vor allem noch von der achtundsechsziger-Generation verwendet. Die Jugend verwendet noch immer das Du als Anredeform, sondern sie ist nich mehr die Standardanrede. Studien zeigen, dass die Jugend in verschiedene Situationen das Sie als Anredeform verwendet. Das Du wird deswegen nicht, wie während der siebziger Jahre, unbedingt als Standardanrede verwendet. Das bedeutet aber nicht, dass überhaupt keine Änderungen in die Verwendung der Anredeformen stattgefunden haben. Obwohl der Versuch, das Du zur Standardanrede zu machen, nicht gelungen war, hat die Protestbewegung mit ihrem anti-autoritärerem Du die Verwendung des Du enttabuisiert. Während der fünfziger Jahre war die Verwendung des Du nur auf die Familie beschränkt, während der neunziger Jahre war es, obwohl Du nicht die Standardanrede war, möglich das Du außer der Familie zu verwenden. Die zweite Teilfrage dieser Bachelorarbeit lautet: Haben die Anredeformen sich innerhalb der Werbebotschaften geändert? Die Anredeformen der Werbung haben sich von 1950 bis 1999 überhaupt nicht geändert. Die Tabelle zeigt die verwendeten Anredeformen in der Werbung. Jahrzehnt Formelle Anredeform Informelle Anredeform Keine Anredeform 1950-1959 5 1 34 1960-1969 19 0 21 1970-1979 21 0 19 1980-1989 15 0 25 1990-1999 15 0 25 24 Total 75 1 124 Die Tabelle zeigt, dass die Anredeformen sich nicht geändert haben. In 38% der Werbung wird der Konsument direkt angesprochen. In der Werbung mit einer direkten Anredeform verwenden 98.6% die formelle Anredeform Sie. Nur 1.4% verwenden die informelle Anredeform und dieses Du wurde sogar während der fünfziger Jahre verwendet, während einer Zeit, in der das Du nur innerhalb der Familie verwendet wurde. Diese Du kann erklärt werden, denn in dieser Werbung wurden die Konsumenten nicht nur als Konsumenten, sondern auch als Freunden behandelt. Außer diesem Du wird die informelle Anredeform nie verwendet. Sogar während des Höhepunkts der Verwendung des Du war die Standardanrede der Werbung das formelle Sie. Diese Tatsache zeigt, dass die Verwendung des Du immer auf eine kleine Gruppe beschränkt geblieben ist. Das Du hat während einer kurzen Zeit seinen Höhepunkt erlebt, hat aber nie solch eine große Auswirkung gehabt, dass die Werbung ihre Standardanrede geändert hat. Mit Hilfe der Teilfragen kann die Hauptfrage beantwortet werden. Sie lautet: Wie haben die Anredeformen haben sich seit den fünfziger Jahren innerhalb der deutschen Sprache geändert und wie spiegeln sich diese Änderungen in der Werbesprache wider? Seit den fünfziger Jahre haben verschiedene Änderungen in die Verwendung der Anredeformen stattgefunden. Diese Änderungen sind vor allem durch die Protestbewegung am Ende der sechziger Jahre zu Stande gekommen. Diese Protestbewegung hat versucht das autoritäre Sie durch das anti-autoritäre Du zu ersetzen. Die Verwendung des Du war während der fünfziger Jahre fast ausschließlich auf der Familie beschränkt. Obwohl die Verwendung des Du von 1968 bis zum Ende der siebziger Jahre im Vormarsch war, ist der Versuch, das Du zur Standardanrede der Gesellschaft zu machen, gescheitert. Während der achtziger und neunziger Jahre wurde deutlich, dass die Verwendung des Du als Standardanrede sich nur auf eine Generation beschränkte. Obwohl dieser Versuch, das Du zur Standardanrede zu machen, gescheitert ist, ist es der Protestbewegung gelungen, die Verwendung des Du zu enttabuisieren. Das Du wurde nämlich am Ende der neunziger Jahre nicht nur innerhalb der Familie verwendet. Die Anredeformen der Werbung in ‘ Der Spiegel’ spiegeln nicht die Änderungen der Anredeformen in der Gesellschaft wider. Sie verwendet nämlich ausschließlich das formelle 25 Sie. Sogar während der Zeit, in der die Verwendung des Du auf ihre Höhepunkt war, war das Sie die Standardanrede in der Werbung. Die Verwendung des Sie in der Werbung von ‘Der Spiegel’ kann verschiedene Ursachen haben. Das Du wurde vor allem durch die Studenten und die Protestbewegung verwendet. Diese Gruppe war nicht kapitalkräftig und gehörte deswegen nicht zur Zielgruppe der Werbung in ‘Der Spiegel’. Die Zielgruppe der Werbung war der kapitalkräftige Teil der Gesellschaft, der Teil, der das Sie als Standardanrede hatte. Daneben könnte eine Möglichkeit sein, dass die Werbesprache ihre Anredeformen nicht gleich an jeden Trend anpasst. Die Zeit, in der das Du auf dem Vormarsch war, war ziemlich kurz. Nach zehn Jahren war schon deutlich, dass dieser Trend auf seinem Höhepunkt angelangt war und dass er sich nicht in der ganzen Gesellschaft durchgesetzt hatte. Weil nur eine kleine Minderheit das Du verwendete und ‘Der Spiegel’ ein sehr breites Publikum hat, gab es für Werbung der Zeitschrift keine Anlässe die Anredeformen zu ändern. Die Verwendung des Sie in der Werbung in ‘Der Spiegel’ zeigt aber auch, dass der Versuch Du zur Standardanrede der Gesellschaft zu machen, nie gelungen ist. Das Du wurde durch eine kleine Gruppe als Standardanrede verwendet, hat aber das Sie nicht, auch nicht während des Höhepunkts des Du in die siebziger Jahren, ersetzen können. Die Verwendung des Du hat sich offenbar nie so weit verbreitet, dass die Werbung gezwungen war, die Anredeformen in der Werbung anzupassen. 26 Diskussion Diese Bachelorarbeit hat die Anredeformen der Gesellschaft von 1950 bis 1999 untersucht und untersucht, ob die Anredeformen der Alltagskommunikation sich in der Werbung widerspiegeln. Die Literatur zeigt, dass es eine Enttabuisierung des Du gegeben hat und dass während der siebziger Jahre für eine bestimmte Gruppe das Du die Standardanrede war. Diese Entwicklungen sind aber nicht in der Werbung von ‘Der Spiegel‘ zu finden. Die Bachelorarbeit hat ‘Der Spiegel’ untersucht, weil diese Zeitschrift ein breites Publikum hat und seit 1947 ununterbrochen publiziert wird. Sie zeigt, dass das Sie als Standardanrede nie durch Du ersetzt worden ist. Sie zeigt aber nicht, inwiefern das Du akzeptiert ist oder wurde. Für weitere Forschung der Änderungen der Anredeformen ist deswegen eine Untersuchung mehrerer Zeitschriften zu empfehlen. Man könnte zum Beispiel in einer Untersuchung mehrere Zeitschriften untersuchen, die sich auf verschiedene Zielgruppe richten. Erst dann kann man feststellen, ob die verschiedene Zielgruppen seit 1968 auch unterschiedlich angesprochen werden. So könnte es son sein, dass 1970 Jeansfabrikanten wie Levi’s oder Wrangler, die die Studenten als Zielgruppe hatten, das Du als Anredeform verwendeten. Daneben könnte man dann auch untersuchen, ob Hersteller in verschiedenen Zeitschriften unterschiedliche Anredeformen verwendeten. Ein Hersteller könnte zum Beispiel in ‘Der Spiegel’ die Konsumenten anders ansprechen als in der Bravo. Eine andere Möglichkeit könnte eine Untersuchung sein, die zu untersuchen versucht, ob es Zeitschriften gibt, die sich heutzutage noch immer auf die Generation der Protestbewegung richten, oder zu untersuchen versucht, welche Anredeformen diese Zeitschrift verwendet. So kann man feststellen, ob die Generation, die das Du als Standardanrede gehabt hat, noch immer mit Du angesprochen wird. 27 Literaturliste Trümpy, H. Das Duzen im Vormarsch. SchweizerVolkskunde, 18-21. Keller, R. Die Deutsche Sprache und ihre historische Entwicklung. Busku Helmut Verlag, Tùbing, 1995. Glaser, H. Deutsche Kultur. Hanser Verlag. München, 1997 Bänsch, D. Die fünfziger Jahre. Gunter Narr Verlag. Tübingen, 1985. Kretzenbacher, H. Vom Sie zum Du, mehr als eine neue Konvention? Luchterhand, Hambug (1991) Yamashita, H. Vom Sie zum Du? LAUD, Duisburg. 1990. Kriegeskorte, M. 100 Jahre Werbung im Wandel. DuMont Buchverlag. Köln, 1995 Janich, N. Handbuch Werbekommunikation : sprachwissenschaftliche und interdisziplinäre Zugänge Silverberg, W. On the psychological Significance of Du and Sie.The Psychogical Quarterly 9, s. 509-525. 1940 Besch, W. Duzen, Siezen, Titulieren: zur Anrede im Deutschen heute und gestern.Vandenhoeck en Ruprecht. Göttingen 1996. Sauer, N. Werbung, wenn Worte wirken.Waxmann. Münster, 1998. Jilková, H. Anrede, Befehl, Frage und Repetition als Vertreter der bewährtesten Mittel der Werbesprache in deutschen Frauenzeitschriften. Osteuropa-Zentrum Berlin. Berlin, 1989. Stepanek, M. Anredepronomen im Deutschen, Grin Verlag, 2002 Hermand, J. Geschichte der Germanistik. Rowohlt Taschenbuch Verlag. Hamburg, 1994 Schott, D. Energie und Stadt in Europa, von der vorindustriellen Holznot bis zur Ölkrise der 1970er Jahre. Franz Steiner Verlag. Stuttgart 1997. Nail, N. Kontinuität und Wandel in der deutschen Studentensprache des 19. Und 20. Jahrhundert. Ein Versuch. Publiziert im Karzer der Phillipps-Universität Marbug. 2001 Bausinger, Hermann (1979): Sie oder Du? Zum Wandel der pronominalen Anrede im Deutschen. In: Sprache und Sprechen. 3-11. Kremer, L. Anredepronomia im Niederländische und Deutschen. 419-427 (1999) 28 Horst, J. Für eine grammatische Kategorie ‘Respekt’ im Deutschen. Max Niemeyer Verlag, München. 2003 Müller, H. Sozialstruktur und Lebensstile zum Neuorientierung der Sozialstrukturforschung. 57-66, 1992. Reißig, R. Die Ostdeutschen – zehn Jahre nach der Wende. 1-14. 1999. 29 Anlagen Jahr 1951 1951 1951 1951 1952 1952 1952 1952 1953 1953 1953 1953 1954 1954 1954 1954 1955 1955 1955 1955 1956 1956 1956 Informelle Anredeform Formelle Anredeform Keine Anredeform X X X X X X X X Das richtige Geschenk für Sie und Ihn Über Einzelheiten wird Sie ihr Reiseburo oder die nächste PAA Niederlassung gern unterrichten X X X X X X X X X X X X Täglich Underberg und Du fühlst dich wohl Sie erhalten diese Uhrarmbänder in goldanker Walzgold 1956 1957 1957 1957 1957 1958 X X X X Bitte fordern Sie mit diesem Kupon unsere kostenlose Broschüre 1958 1958 1958 1959 1959 1959 1959 X X X X X X Und fühlen Sie sich trotzdem wohl Tabelle 1 1951: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=20300745&aref=image028/E0203/SP195152 -15-T2P-20300745.pdf&thumb=false 30 1952: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=21978262&aref=image028/E0214/SP 195252-006-T2P-009.pdf&thumb=false und http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=21978369&aref=image028/E0214/SP 195252-026-T2P-027.pdf&thumb=false 1953: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=25658169&aref=image035/E0245/SP 195352-002-T2P-002.pdf&thumb=false undhttp://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=25658175&aref=image035/E024 5/SP195352-004-T2P-005.pdf&thumb=false undhttp://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=25658217&aref=image035/E024 5/SP195352-044-T2P-044.pdf&thumb=false und http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=25658178&aref=image035/E0245/SP 195352-008-T2P-009.pdf&thumb=false 1954: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=28958117&aref=image035/E0343/sp 19545248-T2P-28958117.pdf&thumb=false und http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=28958131&aref=image035/E0343/sp 19545252-T2P-28958131.pdf&thumb=false 1955: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=31971844&aref=image035/E0435/SP 19555234-T2P-31971844.pdf&thumb=false 1956: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=43064985&aref=image035/0545/cqs p195652048-P2P-059.pdf&thumb=false und http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=43064966&aref=image035/0545/cqs p195652024-P2P-026.pdf&thumb=false 1957: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=41760207&aref=image035/E0536/cq sp195752035-P2P-036.pdf&thumb=false 1958: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=42621108&aref=image035/E0540/cq sp195852042-P2P-055.pdf&thumb=false 1959: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=42623628&aref=image035/E0540/cq sp195952069-P2P-081.pdf&thumb=false 31 Jahr Informelle Anredeform 1960 1960 Keine Anredeform X Diese modernen und praktischen Uhrbänder erhalten Sie in... 1960 1960 1961 1961 1961 1961 1962 1962 1962 X X Buchen Sie rechtzeitig X X Schreiben Sie an.... Sie sind reicher als Sie denken X Funk zur Rationaliserung Ihres Betriebes 1962 1963 1963 1963 1963 1964 1964 1964 X X X X X X X Was Sie wissen wollten bevor Sie nach Südamerika reisen! 1964 1965 X Seine Hoheit lädt Sie zu einem Bordfest ein 1965 1965 1965 1966 X Genießem Sie ihn gut gekühlt Senden Sie uns bitte diesen Abschnitt Wenn Sie immer noch nach passenden Geschenken suchen Ohne Zeitverlust erledigen Sie Ihr Tagesprogramm 1966 1966 1966 X Cognac, den Sie so und so genießen können 1967 1967 1967 1967 1968 X X X X Aber eine moderne Betriebsorganisation kann buchstäblich Medizin für Sie sein. Informieren Sie sich über die jüngste Entwicklung der Fonds Verlangen Sie deshalb gleich ihre Gratis-Glückskarte Rascher als Sie vielleicht Ahnen 1968 1968 1968 1969 1969 1969 X Kennen Sie King? 1969 Tabelle 2 - Formelle Anredeform In Nordrhein-Westfalen hat Ihr Unternehmen Zukunft Dann wenden Sie sich sofort an Wang! 1960: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=43067969&aref=image035/0545/cqs p196052050-P2P-061.pdf&thumb=false 32 - - - - - - - - - - 1961: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=43367912&aref=image035/0548/cqs p196152060-P2P-076.pdf&thumb=false 1962: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=45125385&aref=image035/0552/cqs p196252050-P2P-072.pdf&thumb=false 1963: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=46173235&aref=image036/2006/03/ 06/cqsp196352038-P2P-058.pdf&thumb=false 1964: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=46176403&aref=image036/2006/03/ 06/cqsp196452038-P2P-047.pdf&thumb=false und http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=46176404&aref=image036/2006/03/ 06/cqsp196452048-P2P-050.pdf&thumb=false 1965: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=46275509&aref=image036/2006/03/ 08/cqsp196552068-P2P-084.pdf&thumb=false 1966: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=46415593&aref=image036/2006/03/ 22/cqsp196652042-P2P-055.pdf&thumb=false 1967: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=46165026&aref=image036/2006/03/ 06/PPM-SP196705200380058.pdf&thumb=false und http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=46165051&aref=image036/2006/03/ 06/PPM-SP196705200880091.pdf&thumb=false 1968: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=45865037&aref=image036/2006/02/ 09/PPM-SP196805200570058.pdf&thumb=false und http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=45865044&aref=image036/2006/02/ 09/PPM-SP196805200760077.pdf&thumb=false undhttp://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=45865078&aref=image036/2006 /02/09/PPM-SP196805201520153.pdf&thumb=false 1969: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=45234164&aref=image035/0601/PP M-SP196905200380059.pdf&thumb=false und http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=45234139&aref=image035/0601/PP M-SP196905200280029.pdf&thumb=false undhttp://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=45234190&aref=image035/0601 /PPM-SP196905200860090.pdf&thumb=false http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=45302877&aref=image036/2006/01/ 10/PPM-SP196905100540068.pdf&thumb=false 33 - 1970 1970 1970 1970 1971 1971 1971 1971 1972 1972 1972 1972 1973 1973 1973 1973 1974 1974 1974 1974 1975 1975 1975 1975 1976 1976 1976 1976 1977 1977 1977 1977 1978 1978 1978 1978 1979 1979 1979 1979 Total Jahr Informelle Anredeform Formelle Anredeform Keine Anredeform Sie brauchen sich nicht erst um einen Charterflug zu bemühen X X Girmes-Produkte finden Sie dort, wo Sie sich wohlfühlen X X Helfen Sie UNICEF X Sie können in diesem Paradies 1und 2- Zimmerapartements erwerben Programmieren Sie den beruflichen Aufstieg Informationen und Händlernachweise erhalten Sie gern auf Anfrage X X So lassen Sie sich den SPIEGEL einfach nachsenden X X Wohin Sie auch gehen, was Sie auch tun... TAP bürgt dafür, dass Sie schnell zu Ihrem Platz an der Sonne gelangen X X X X X X Hier sehen Sie 5 Uhren Und nun haben Sie auch einen Bürostuhl gefunden X Sie erhalten Sie daher auch nur in wenigen Geschaften SHARP hat Ideen mit denen Sie rechnen können Mit dem können Sie machen, was Sie wollen Auch Sie sollten sich den ‘butler’ leisten X Sie gewinnen mit Yardley black label Schließen Sie die Lücken in Ihrer SPIEGEL-Bibliothek Fragen Sie Ihr IATA-Flugreisburo Tag und Nacht für Sie zu sprechen Wenn Sie sich gut auskennen, sind unsere.... Auch Sie können Heilpraktiker werden 21 X X 19 34 Tabelle 3 1970: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=43822624&aref=image035/0549/PPMSP197004900700086.pdf&thumb=false 1971: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=44914206&aref=image035/0551/PPMSP197105300360050.pdf&thumb=false http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=44914269&aref=image035/0551/PPMSP197105301100110.pdf&thumb=false 1972: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=42762695&aref=image035/0542/PPMSP197205101180126.pdf&thumb=false 1973: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=41810643&aref=image035/E0537/PPMSP197305100200030.pdf&thumb=false http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=41810695&aref=image035/E0537/PPMSP197305101300132.pdf&thumb=false 1974: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=41696469&aref=image035/E0536/PPMSP197405100280041.pdf&thumb=false http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=41696470&aref=image035/E0536/PPMSP197405100410046.pdf&thumb=false http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=41696527&aref=image035/E0536/PPMSP197405101300132.pdf&thumb=false 1975: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=41343404&aref=image035/E0531/PPMSP197505100900108.pdf&thumb=false http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=41343433&aref=image035/E0531/PPMSP197505101460148.pdf&thumb=false http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=41343370&aref=image035/E0531/PPMSP197505100260027.pdf&thumb=false http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=41343382&aref=image035/E0531/PPMSP197505100590060.pdf&thumb=false 1976: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=41066324&aref=image035/E0528/PPM35 SP197605100230029.pdf&thumb=falsehttp://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=4111 9104&aref=image035/E0529/PPM-SP197605201180131.pdf&thumb=false 1977: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=40693898&aref=image035/E0523/PPMSP197705100460061.pdf&thumb=false http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=40693962&aref=image035/E0523/PPMSP197705102260228.pdf&thumb=false 1978: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=40606014&aref=image035/E0522/PPMSP197805101800195.pdf&thumb=false 1979: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=39685795&aref=image035/E0510/PPMSP197905001320136.pdf&thumb=false http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=39867564&aref=image035/E0513/PPMSP197904902560260.pdf&thumb=false 36 - 1980 1980 1980 1980 1981 1981 1981 1981 1982 1982 1982 1982 1983 1983 1983 1983 1984 1984 1984 1984 1985 1985 1985 1985 1986 1986 1986 1986 1987 1987 1987 1987 1988 1988 1988 1988 1989 1989 1989 1989 Jahr Informelle Anredeform Formelle Anredeform Keine Anredeform X Damit die Werte für Sie wachsen X X World Airways bringt Sie in zwei ‘sunshine cities’ der U.S.A. Wenn Sie etwas zu sagen haben, dann sollten Sie auch mitreden können. X Ihr Raumklima soll Ihnen lieb, aber nicht teuer sein Wenn Sie bei Ihren Managemententscheidung den Mikrocomputer einsetz.... Wir informieren Sie gerne über unser Gesamtprogramm X X X X X Die Seiko Lassale Kollektion erhalten Sie in folgenden Fachgeschäften Beschaffen auch Sie sich das ‘gebündelte’ Licht-Know-How... Fliegen Sie mit Air Portugal X X X Für welche Garnitur Sie sich auch entscheiden – entscheiden Sie sich fúr Belleseime X X Autotelefone sollten Sie 4 Bedingungen stellen X Das alles gibt Ihnen die Sicherkeit absoluter Qualitäts-Perfektion X X Diesen Film erhalten Sie nur in Videotheken, die dieses Zeichen tragen X X Und den könnten Sie stören X X X X X Schreiben Sie uns, wenn ach Sie nach neuen Wegen suchen.... X 37 Total Tabelle 4 15 25 1980: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=14335868&aref=image036/2006/06/16/cqsp198005100300044.pdf&thumb=false http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=14330125&aref=image036/2006/06/16/cqsp198004800360058.pdf&thumb=false 1981: vgl http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=14341759&aref=image036/2006/06/16/cqsp198103601900197.pdf&thumb=false http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=14337069&aref=image036/2006/06/16/cqsp198103400170025.pdf&thumb=false 1982: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=14354074&aref=image036/2006/06/20/cqsp198204500420058.pdf&thumb=false http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=14353947&aref=image036/2006/06/20/cqsp198204500160017.pdf&thumb=false http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=14354705&aref=image036/2006/06/20/cqsp198204502720272.pdf&thumb=false 1983: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=14023768&aref=image036/2006/06/13/cqsp198304702120235.pdf&thumb=false http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=14023558&aref=image036/2006/06/13/cqsp198304700480053.pdf&thumb=false 1984: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=13512161&aref=image036/2006/06/13/cqsp198404700970129.pdf&thumb=false http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=13511931&aref=image036/2006/06/13/cqsp198404700030003.pdf&thumb=false 1985: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=13514726&aref=image036/2006/06/13/cqsp198504900820102.pdf&thumb=false 38 1986: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=13525638&aref=image036/2006/06/12/cqsp198705100450050.pdf&thumb=false http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=13522015&aref=image036/2006/06/12/cqsp198604800270030.pdf&thumb=false http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=13522089&aref=image036/2006/06/12/cqsp198604800700080.pdf&thumb=false 1987: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=13525692&aref=image036/2006/06/12/cqsp198705100720088.pdf&thumb=false http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=13525692&aref=image036/2006/06/12/cqsp198705100720088.pdf&thumb=false http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=13525657&aref=image036/2006/06/12/cqsp198705100530061.pdf&thumb=false http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=13525962&aref=image036/2006/06/12/cqsp198705101700173.pdf&thumb=false 1988: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=13529575&aref=image036/2006/05/15/cqsp198803700460065.pdf&thumb=false http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=13529544&aref=image036/2006/05/15/cqsp198803700350039.pdf&thumb=false 1989:vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=13498630&aref=image036/2006/05/15/cqsp198904800310042.pdf&thumb=false http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=13499315&aref=image036/2006/05/15/cqsp198904802900290.pdf&thumb=false http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=13498720&aref=image036/2006/05/15/cqsp198904800980103.pdf&thumb=false 39 1990 1990 1990 1990 1991 1991 1991 1991 1992 1992 1992 1992 1993 1993 1993 1993 1994 1994 1994 1994 1995 1995 1995 1995 1996 1996 1996 1996 1997 1997 1997 1997 1998 1998 1998 1998 Jahr Informelle Anredeform Formelle Anredeform Keine Anredeform X X Helfen Sie den Mutigen zur Selbsthilfe in Tigray X Natürlich können Sie auch vor kleinen und großen Gesellschaften aufspielen. X X X Tauchen Sie ein in eine faszinierende Welt Oder sie selbst bauen bzw. Modernisieren oder im Baugewerbe tätig sind. X X X X X Nirgendwo legen sie besser an als in Jork X X X Aber falls Sie diese schöne Erfahrung noch nie gemacht haben…. X Century Collection damit zeigen Sie Ihr Unternehmen aus Für die Besetzung Ihrer offenen Stellen hat das Arbeitsamt das professionellste Team X X Gönnen Sie Ihren Füßen Schuhe von FINNComfort X Nur Fahren müssen Sie noch selber Wechseln Sie Ihre Uhr, ohne die Uhr zu wechseln Sind Ihre Büro-Arbeitsplätze OK? Tauschen Sie Ihre HYPO-BANK-Aktien im Verhältnis 6:1 in Allianz-Aktien X X X Informieren Sie sich über die neue Deutsche Hyp Gut, wenn Sie jetzt den Vitara mit Navigationssystem haben 1999 1999 1999 1999 Total 40 Tabelle 5 1990: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=13503141&aref=image036/2006/05/15/cqsp199005201220134.pdf&thumb=false http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=13503011&aref=image036/2006/05/15/cqsp199005200240025.pdf&thumb=false http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=13503214&aref=image036/2006/05/15/cqsp199005201820182.pdf&thumb=false 1991: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=13491644&aref=image036/2006/05/12/cqsp199104602880307.pdf&thumb=false http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=13491752&aref=image036/2006/05/12/cqsp199104603540354.pdf&thumb=false 1992: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=13691944&aref=image036/2006/05/12/cqsp199205200780087.pdf&thumb=false http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=13691933&aref=image036/2006/05/12/cqsp199205200410050.pdf&thumb=false http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=13691936&aref=image036/2006/05/12/cqsp199205200520057.pdf&thumb=false 1993: vgl. http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=13855341&aref=image036/2006/05/11/cqsp199304900180026.pdf&thumb=false http://wissen.spiegel.de/wissen/image/show.html?did=13693129&aref=image036/2006/05/11/cqsp199304900680081.pdf&thumb=false 1994: vgl. Heft 45, Seite 1, 2, 5 und 6 1995: vgl. Heft 36, Seite 1,2, 5 und 6 1996: vgl. Heft 45 Seite 1,2,5 und 6 1997: vgl. Heft 36, Seite 1,2,3 und 7 1998: vgl. Heft 45, Seite 1,2,3 und 8 - 41