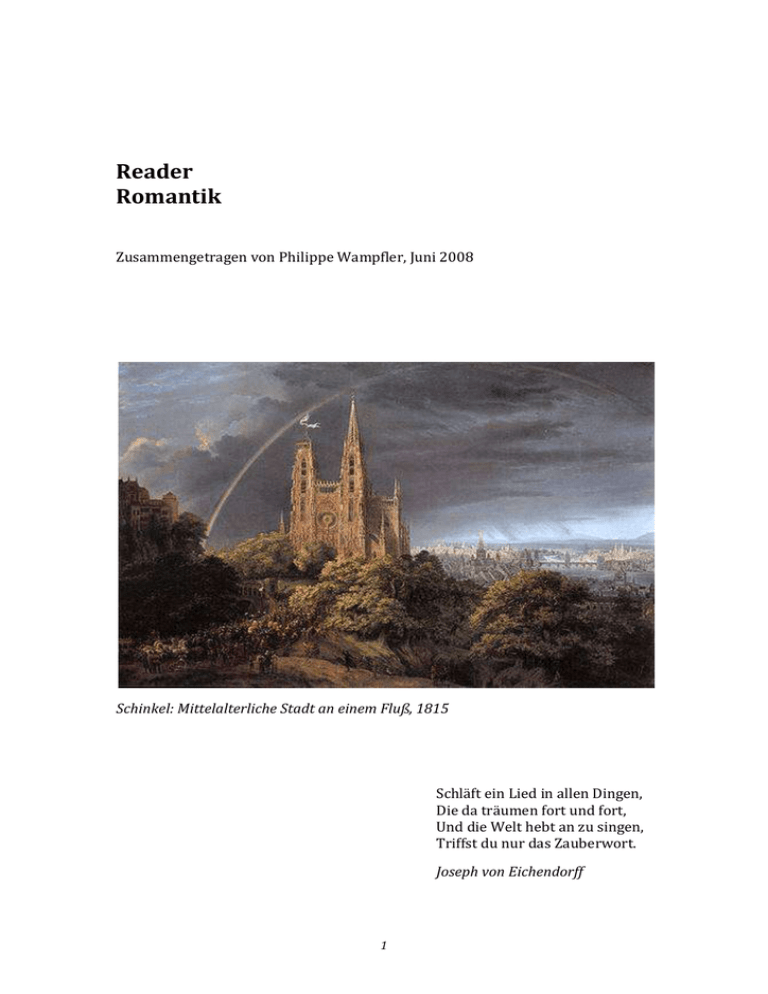

docx - Philippe Wampfler

Werbung