Namestnik - Obdach Er schrieb das Friedens

Werbung

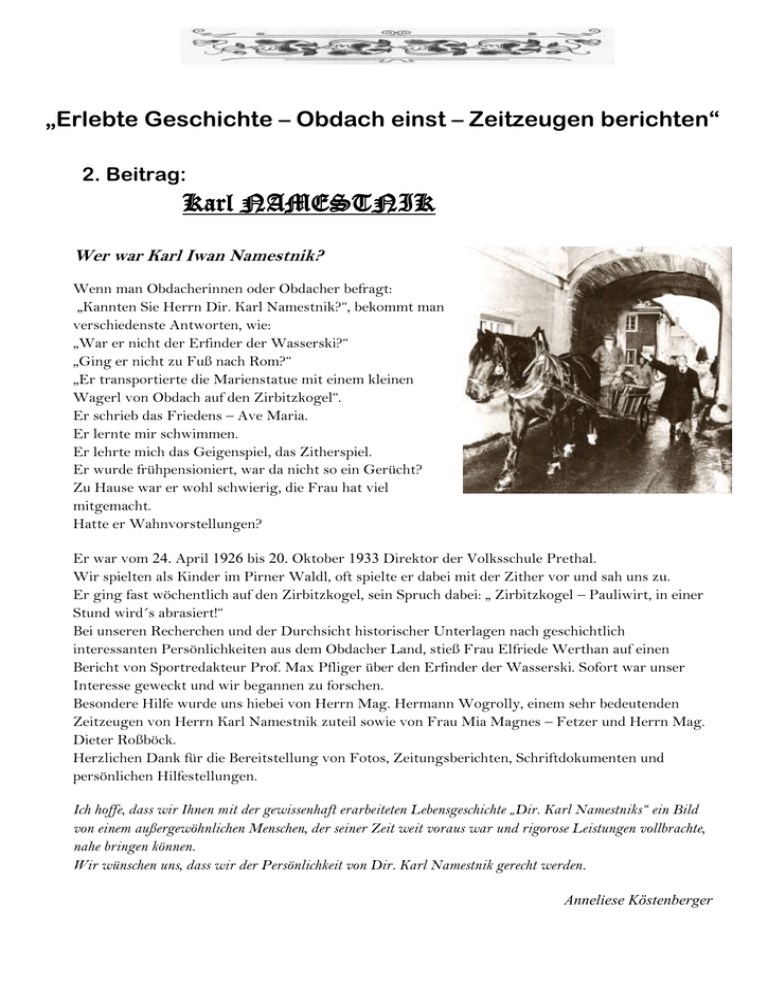

„Erlebte Geschichte – Obdach einst – Zeitzeugen berichten“ 2. Beitrag: Karl NAMESTNIK Wer war Karl Iwan Namestnik? Wenn man Obdacherinnen oder Obdacher befragt: „Kannten Sie Herrn Dir. Karl Namestnik?“, bekommt man verschiedenste Antworten, wie: „War er nicht der Erfinder der Wasserski?“ „Ging er nicht zu Fuß nach Rom?“ „Er transportierte die Marienstatue mit einem kleinen Wagerl von Obdach auf den Zirbitzkogel“. Er schrieb das Friedens – Ave Maria. Er lernte mir schwimmen. Er lehrte mich das Geigenspiel, das Zitherspiel. Er wurde frühpensioniert, war da nicht so ein Gerücht? Zu Hause war er wohl schwierig, die Frau hat viel mitgemacht. Hatte er Wahnvorstellungen? Er war vom 24. April 1926 bis 20. Oktober 1933 Direktor der Volksschule Prethal. Wir spielten als Kinder im Pirner Waldl, oft spielte er dabei mit der Zither vor und sah uns zu. Er ging fast wöchentlich auf den Zirbitzkogel, sein Spruch dabei: „ Zirbitzkogel – Pauliwirt, in einer Stund wird´s abrasiert!“ Bei unseren Recherchen und der Durchsicht historischer Unterlagen nach geschichtlich interessanten Persönlichkeiten aus dem Obdacher Land, stieß Frau Elfriede Werthan auf einen Bericht von Sportredakteur Prof. Max Pfliger über den Erfinder der Wasserski. Sofort war unser Interesse geweckt und wir begannen zu forschen. Besondere Hilfe wurde uns hiebei von Herrn Mag. Hermann Wogrolly, einem sehr bedeutenden Zeitzeugen von Herrn Karl Namestnik zuteil sowie von Frau Mia Magnes – Fetzer und Herrn Mag. Dieter Roßböck. Herzlichen Dank für die Bereitstellung von Fotos, Zeitungsberichten, Schriftdokumenten und persönlichen Hilfestellungen. Ich hoffe, dass wir Ihnen mit der gewissenhaft erarbeiteten Lebensgeschichte „Dir. Karl Namestniks“ ein Bild von einem außergewöhnlichen Menschen, der seiner Zeit weit voraus war und rigorose Leistungen vollbrachte, nahe bringen können. Wir wünschen uns, dass wir der Persönlichkeit von Dir. Karl Namestnik gerecht werden. Anneliese Köstenberger Sportjournalistin Elfriede Werthan berichtet: Karl Namestnik als tollkühner Bergsteiger und Erfinder der Wasserski 1928 erfand Karl Namestnik die Wasserski, wohl aus der Sehnsucht heraus, auch im Sommer seinen geliebten Skisport betreiben zu können. Er war zu diesem Zeitpunkt aber auch ein Bergsteiger der Extraklasse. Wörtlich schrieb er nieder: „Ohne Seil und Steigeisen erstieg ich 1909 mit dem 193 cm langen, überschlanken Edi Legat den Großglockner, 1910 den Ortler. Ortler 1908 Großglockner 1908 1911 erreichte ich in Lederhosen und nackten Knien den Gipfel des Montblanc, wurde dabei fast schneeblind. Auf der Heimreise erstieg ich die Parseierspitze, verirrte mich beim Abstieg in der Ostwand, stürzte etliche Meter ab, blieb an einer Felskanzel hängen und gelangte nach unsäglichen Anstrengungen zum Parseiergletscher. Bis auf einige gröbere Hautabschürfungen bin ich glimpflich davon gekommen! „Jesus, Maria!“ war mein Schrei während des Sturzes. Seit diesem Erlebnis ist mein Glaube an Schutzengel in meiner Seele fest verankert! Damals standen die Alpenblumen noch nicht unter Naturschutz. Ich habe alle Schulkameraden mit Enzian, Edelweiß, Bergkristallen, Granaten, Tropfsteinen und anderen Kostbarkeiten versorgt. In der Saggau habe ich Perlen gefischt, die größte, die ich in einer Flussperlmuschel fand, wurde in Wien auf 400,-- Schilling geschätzt. Zwischen Barcz und Esseg fand ich im Verein mit 3 Zlataren (Goldwäscher) an einem Nachmittage einen Fingerhut voll reinem Schwemmgold. 1 ½ Gramm gaben sie mir zum Andenken mit, ich verteilte es an Bekannte und Freunde – so der Bericht von Karl Namestnik. 1928 erfand Karl Namestnik – er war nun 35 Jahre alt – die durch eine bewegliche Stangenführung gekoppelten Wasserski. Er erprobte sie erstmals offiziell mit einer 22 km-Tour durch den Wörthersee: Vom Lendkai in Klagenfurt ging es ohne zu Kentern nach Velden! „Da läuft einer auf der Mur ….“ Durch diesen Erfolg ungemein beflügelt, wagte Karl Namestnik kurz darauf sein nächstes Flussabenteuer. In einem Zeitungsbericht ist zu lesen: „Vollständig bekleidet schiffte sich der Lehrer in Zeltweg ein und fuhr in vier Stunden auf der Mur nach Leoben. Eine Woche später gings von Leoben nach Graz und er landete glatt um halb 10 Uhr nachts beim Stromwächterfloß. Ein paar nächtliche Spaziergänger riefen: „Schauts da läuft einer auf der Mur“, worauf bald ein kleiner Auflauf entstand und Namestnik durch begeistete Zurufe zum Helden des Tages erklärt wurde.“ Ein weiterer Zeitungsbericht schildert eine neuerliche Großtat Karl Namestniks ebenfalls sehr anschaulich: Erfinder der Wasserski – erste Übungsversuche Zu Pfingsten 1928 hatte Wien seine am Fetzer Teich im Jahr 1928 Sensation: Ein Mann „spazierte“ auf Wasserskiern die Donau herab, ging im Kuchelauerhafen bei Nußdorf „vor Anker“ und wurde mit spontaner Begeisterung empfangen. Dann wurde für ihn ausnahmsweise die Schleuse zum Donaukanal geöffnet und der Wasserskiläufer setzte seine sensationelle „Wanderung“ bis zur Rotundenbrücke fort. Dort ging er an Land und verteilte an die verdutzten Wiener steirischen Bergenzian aus dem Prethalgraben bei Obdach. Die blauen Glocken, vor dem Schulhaus in dem kleinen Dörfchen Prethal gepflückt, waren noch frisch wie vor vier Tagen, als der Wassersportler auf seinen aus Fichtenbrettern gebastelten Wasserskiern in Innsbruck „in See stach“. Genau vier Tage und vier Stunden benötigte er von Tirols Hauptstadt innabwärts und über Passau und Linz die Donau hinab nach Wien. Der Enzian aber war nicht verwelkt, weil er auf einem auf den Wasserskiern aufgenagelten Blechteller die Zeit über „eingefrischt“ – in fließendem Wasser sogar! – gewesen war. Und das Sträußlein Alpenblumen sollte den Wienern zugleich beweisen, dass der Obersteirer kein einziges Mal gekentert war! Nun kam die Zeit der Auslandsfahrten und Karl Namestniks Kühnheit wurde bald ebenso sprichwörtlich wie seine Unbekümmertheit: Nie nahm er Reisedokumente mit! Das brachte freilich so manches zusätzliche Abenteuer mit sich. Für die 222 km lange Strecke von Wien nach Zsob bei Budapest benötigte Namestnik nur zwei Tage. Da er für Ungarn jedoch kein Visum besaß, wurde ihm freundlich nahegelegt, gleich wieder umzukehren. Namestnik nahm es gelassen, bestieg das Schiff „Kyrall Elisabetha“ und landete am Tag darauf wieder bei der Reichsbrücke in Wien, seinem Startort. In den Ferien machte Namestnik der „Rheinschifffahrt“ Konkurrenz. Mit seiner „Arche Steiermark“ reiste er von Bregenz rheinabwärts bis an die Nordsee. Die 1200 Kilometer bis Rotterdam befuhr er wieder ohne Papiere, aber kein Mensch behelligte diesmal den steirischen Seefahrer. Zweimal startete er auch von Marburg aus, seiner Geburtsstadt, wo Namestnik am 5.12.1893 geboren und auf den Namen Karl Iwan getauft worden war. Auf Drau und Donau ging es zunächst nach Belgrad (700 km), 14 Tage später von Marburg nach Esseg (400 km), „um dem Gastgeber Emil Jaucz auf meiner kleiner Kindlzither ein Freundschaftskonzert zu geben“, wie Karl Namestnik schrieb. Bei Sturm über den Ärmelkanal Es ist unfassbar, was Karl Namestnik mit seinen Wasserskiern zu leisten imstande war. Großartiger Höhepunkt seiner sportlichen Laufbahn war die Überquerung des Ärmelkanals von Cap Grisnez (Frankreich) nach Dover am 27. August 1931. In achteinhalb Stunden bezwang Namestnik die 33 km lange Meeresenge, doch welch eine Herausforderung hatte er dabei zu bestehen! Als Karl Namestnik unterwegs war, begann das Wetter derart stürmisch zu werden, dass die Schifffahrt eingestellt werden musste. Vor Dover schien das Unternehmen hoffnungslos zu scheitern: Eine starke Flut trieb Namestnik gegen Folkestone, aber als man am Ufer schon glaubte, der Steirer sei ins Meer gefallen, meisterte er die Strömung doch noch mit letzter Kraft. Unbeschreiblicher Jubel empfing ihn bei der Landung im Dover und in dieser Stunde wurde Karl Namestnik weltberühmt: Die internationale Presse veröffentlichte sein Bild, die englische „Daily Mirror“ feierte ihn wie einen Weltumsegler mit einem ausführlichen Bericht. Man konnte es kaum fassen: Während sich Ozeanriesen in schützende Häfen retteten, hatte ein tollkühner Wasserskiläufer den stürmischen Gewalten des Meeres getrotzt. Freilich: Auch nach Dover war Karl Namestnik ohne Reisepapiere unterwegs, er wurde ins Einwanderungsbüro gebracht und die Konversation gestaltete sich etwas holprig: Namestnik beherrschte nur wenige Worte Englisch …… 4000 „Reisekilometer“ hatte der Steirer mit den Wasserskiern in seiner Sportlerlaufbahn gemeistert. Bei Sturm über den Ärmelkanal - 1931 Er war auf vielen Ebenen ein Ausnahmekönner. Wie Karl Namestnik Ernas Vater friedlich stimmte Eine Episode in Karl Namestniks Leben sorgte in Obdach lange Zeit für Gesprächsstoff. Sie ereignete sich 1945, knapp nachdem er aus dem KZ Dachau heimgekehrt war. Wörtlich schrieb Karl Namestnik in seinen Erinnerungen nieder: „Ich gab den aufgeweckten Kindern der Stadt und Umgebung meine ersten Zitherstunden, baute ein paar Wasserski, ein sechs Meter langes Zillenboot und hatte bald so viel verdient, dass ich Wäsche, Kleidung und Schuhwerk in Ordnung bringen und ein lichtes, sonniges Stübchen mieten konnte. Bei meinen ersten Läufen auf den nahen kleinen Fetzer Teich befand sich unter der sportbegeisterten Jugend, die ohne viel Federlesen auf den gekoppelten Skiern kühne Erstlingsläufe riskiert hatten, ein vierzehnjähriges Mädchen, das mit einer außergewöhnlichen Sicherheit gleich beim ersten Versuch den fast 1 1/2 km langen See ohne Umschmiss durchlaufen hatte. Erna war die Tochter eines Zitherlehrers und Strumpfwirkers aus der nächsten Umgebung des von Baumgruppen umrahmten Stadtangers und war mir sehr zugetan. Als man mich eines Sonntags einlud, mit auf den Pinzigberg zum Festgottesdienst zu kommen, bot sich Erna an, mich zu begleiten. Ich gab ihr den Rat, ihre Eltern davon zu verständigen, weil wir ja voraussichtlich erst am Abend zurück sein würden. Fröhlich plaudernd und singend wanderten wir in den herrlichen Maientag hinein! Als wir das liebliche Bergkirchlein erreicht hatten, war der Gottesdienst bereits beendet und hundert fromme Wallfahrer wanderten nach allen Richtungen in fröhlichster Stimmung zurück in ihre Behausungen. Kaum ein Dutzend Leute waren noch im Inneren der Kapelle Erna und ich sangen mit großer Inbrunst alle sechs Strophen meines „Friedens Ave-Maria“. Ich begleitete auf meiner prachtvoll tönenden Jobstzither, die ich drei Jahre lang als Trösterin in Leid und Not im Konzentrationslager hatte bei mir behalten dürfen. Einige Frauen und Mädchen und ein dreizehnjähriger Knabe kamen auf´s Chor hinauf; ich schrieb rasch die Texte mit Hilfe der bereitwilligen Jugend auf einige Blätter, verteilte diese und wir sangen nun gemeinsam mit leuchtenden Augen dreistimmig dieses Friedenslied! Die einfältigen Leute waren sowohl von den Worten als auch von der Weise begeistert, drückten mir die Hände und wir sangen nochmals! Ich überließ ihnen die Blätter, verabschiedete mich und wollte mit Erna nach Hause wandern. Die Mutter des Knaben, eine stattliche Bauerntochter, lud uns beide ein, auf ihren nahen Gutshof mitzukommen. Die Sonne stand noch hoch am Himmel und so willigten wir ein! Durch herrlichen Hochwald und über blumenübersäte Wiesen und Weiden wanderten wir fast eine Stunde lang bis zum Gehöft. Dort sangen wir mit großer Lust einige bekannte Lieder, drei- und vierstimmig, denn die Großeltern des Knaben waren auch gottbegnadete Sänger. Nachdem der stimmbegabte Junge mehrere Kunstlieder gesungen hatte, die er auf dem Klavier selbst begleitete und unser Ave Maria nochmals vierstimmig prächtig erklungen war, mussten wir den Heimweg antreten. Die Milch tranken wir rasch aus, Speck und Brot schob ich ein, um es unterwegs zu verspeisen. In bester Laune eilten wir so rasch als möglich auf der Bezirksstraße gegen Auerbach. Plaudern, Singen und Brot und Speck knuspern lösten einander ab, bis wir den Stadtrand erreicht hatten. Da stand plötzlich der Vater Ernas vor uns, empfing das Töchterlein mit zwei schallenden Ohrfeigen und mich mit einem Donnerwetter. Mein reines Gewissen gab mir die nötige Ruhe, das arme Kind zu entschuldigen. Der dickköpfige Bayer ließ mich nicht zu Worte kommen, nahm sein Töchterlein väterlich bei der Hand und stürmte im Eilmarsch davon. Ich war wie betäubt! So ein wundervoller Maientag, so ein tragisches Ende. In dieser Seelenverfassung konnte und wollte ich nicht nach Hause. Den Stier bei den Hörnern nehmen, bleibt sonst nichts übrig. Mein alter, oft bewährter Grundsatz! Ich ging die Treppen zur Wohnung der Strickersfamilie ruhig hinauf, klopfte energisch an. „Schaun´s das hinauskommen, sonst kann Ihnen was passieren!“ Mir passiert nix, i bin unschuldig, die Erna ……!! Die Mutter des Mädchens mengt sich beschwichtigend ein, Erna heulte, die beiden erwachsenen Schwestern schauen mich fragend an, der Vater misst mich von oben bis unten. Ich kläre auf und sage: „Herr Meister, zwei Minuten lassen Sie mich ruhig sprechen und wir beide sind Freunde fürs Leben! Ich stellte mich vor, die jüngere der beiden Schwestern bestätigt, dass Erna sie verständigt habe, dass sie mit mir auf den Pinzigberg wandern wolle, aber man habe vergessen, es den Eltern mitzuteilen. Ich schildere wahrheitsgetreu unsere Singproben im Bergkirchlein, unsere Einladung ins Bauerngehöft und unseren beschleunigten Heimmarsch. Mein ehrliches Gesicht und mein aufrichtiger Charakter blieben nicht ohne Wirkung. Der gewandte Stricker und leidenschaftliche Zitherspieler reicht mir versöhnt die Hand. Ich muss Platz nehmen, die Frau mit den drei Töchtern zieht sich ins Frauengemach zurück und wir beide sind noch diese Nacht Freunde geworden. Ich muss ihm meine Meisterzither ausprobieren lassen; er spielt entzückende Ländler und Weisen. Ich lege meine ganze Seele ins Spiel, lasse das Ave Maria in vollen Akkorden erklingen und als ich gar die Wiener- in Münchnerstimmung umgruppiere, ist der gemütvolle, strenge Vater Feuer und Flamme! Wir spielen auf zwei Zithern bis Mitternacht, dann wird der restliche Speck gekostete, eine Tasse kalter Kaffee getrunken, ich bleibe im Dachstübchen über Nacht, ziehe am nächsten Vormittag das Griffbrett der Zither des Gastgebers ab und manchen gemütlichen Abend verbringe ich bei der lieben Strickerfamilie! Gott segne sie alle, die mir in dauernder, freundlicher Erinnerung geblieben ist. Die Worte und Weise meines Friedens Ave Maria lege ich dieser Erstlingserzählung bei. Im Mai 1941 habe ich die drei ersten Strophen und die Weise von Obdach verfasst, Schulkinder haben das Lied damals in der Kirche gesungen. Seitdem ist es in mehreren Kirchen aufgeführt worden. Mit den Skiern am Schnürl auf den Zirbitz Der Jugend Freude zu bereiten, sie auch an seinen sportlichen Aktivitäten teilhaben zu lassen, war Karl Namestnik stets ein Herzensanliegen. Nicht nur das Wasserskifahren auf dem Fetzer Teich gehörte dazu, auch bei seinen Skitouren auf den Zirbitzkogel durften ihn Sportbegeisterte begleiten. Mia Magnes (vulgo Fetzer), die am Fetzer Teich ihrer Eltern Namestniks Künste mit den Wasserskiern oft bewundert hatte („Ich selbst war allerdings nicht kräftig genug, die schwere Konstruktion zu bewegen“) erinnert sich gerne an eines dieser Bergabenteuer: „Es muss 1937 gewesen sein – ich war damals 17 Jahre alt – als ich mit meiner Zwillingsschwester Martha an einer Zirbitzkogel-Skitour teilnahm. „Wir waren die einzigen Frauen, aber unsere Mutter hatte keine Bedenken: “ Wenn Karl Namestnik dabei ist, wird euch nichts passieren,“ sagte sie. Seine Fürsorge war sprichwörtlich. Mia Magnes erzählt weiter: „Mit Speck und Brot im Rucksack ging es zum Pauliwirt, wo um 7 Uhr früh der allgemeine Treffpunkt war. Die weiteren Stationen waren dann Perwolf, Kneblbauer, Kaserhütte, wo wir den Raffler Simmerl trafen. Über die Rothaide ging es zum ZirbitzkogelSchutzhaus. Die Ski haben wir übrigens nicht geschultert sondern nachgezogen. Vorne an der Skispitze waren Löcher durch die man ein Schnürl fädeln konnte. Sepp Sandriesser hat die Ski aus Eschenholz gebaut. Am Anfang hatten wir eine Schnapperlbindung, später schon etwas Besseres. Das Skigewand war aus Loden und von unserer Hausschneiderin angefertigt. Den ganzen Tag war die Gruppe um Karl Namestnik unterwegs. Lohn für all die Mühe des Aufstiegs: Eine schneidige Abfahrt auf der Strecke Lindertal, Bretterwald, Tauscher.“ Mia Magnes strahlt beim Erzählen. „Skifahren war damals noch etwas ganz Besonderes. Nie werde ich diesen Tag vergessen!“ Karl Namestnik, Wahrheitssucher und Friedensstifter Zeitzeuge Mag. Hermann Wogrolly erzählt: VDir. Karl Namestnik wurde am 5.12.1893 in Johannisberg bei Marburg a.d. Drau geboren und ist am 13.3.1977 in Obdach gestorben; ein aufregendes, abenteuerliches und ausgefülltes Leben lag zwischen diesen nüchternen Daten. Ich wurde gebeten, einen Beitrag über seinen KZ-Aufenthalt, die Friedensmärsche sowie über persönliche Erlebnisse und Erfahrungen mit ihm zu leisten. Wenn ich an meine Kindheit denke, da er mit seiner Gattin Maria, die er liebevoll „Mitzl“ nannte, mittwochs zum Handarbeitsunterricht nach St. Georgen mitkam und oft im Klassenzimmer oder bei uns in der Lehrerwohnung auf seiner Zither spielte, war er für mich ein Lichtblick – wie ein Sonnenstrahl aus einer anderen Welt. Er besaß die Gabe, spannend und mitreißend von seinen unglaublichen Erlebnissen zu erzählen und trotzdem Fröhlichkeit zu verbreiten, ja förmlich zu versprühen. In tiefster Seele war er eine Frohnatur, von Optimismus und Zuversicht geprägt, verwurzelt in tiefem Glauben an den Schöpfer, von dem alles Gute kommt, auch wenn er von Menschenhand Böses erfahren und durchstehen musste. Am 23.1.1944 schreibt er aus Würzburg, einem Außenlager des KZ Floßenbürg, an seine Frau: „ Dass Du in der Mette warst, hat mich unendlich gefreut und beruhigt! Du hast zum lieben Heiland zurückgefunden! Im Kreuze allein liegt unsere Erlösung und treu und unentwegt erfülle ich meine Mission und Du mit mir! Wir beide sind von Gott auserkoren, für die gesamte Menschheit vorbildlich zu wirken! Daher ist Gottes Gnade und Segen über uns! Kameraden und Aufsichtspersonal halten viel auf mich! Meine Überzeugung macht Schule und alle Wahrheitsliebenden geben mir recht!“ Er schloss mit „Bitte schreibe bald und ausführlich!“, obwohl die Zensur Häufigkeit und Brieflänge sowie verbotene Inhalte vorschrieb. (Dieser und andere Originalbriefe beim Verfasser!) Nicht nur die Lebensmittel, die seine Frau ihm all die Jahre regelmäßig schickte, vor allem ihre Worte hielten ihn am Leben. – Wie kam es dazu? Ein Mann ein Wort! Nach Beendigung des 1. Weltkrieges – er war als Frontkämpfer gegen Italien im Einsatz gewesen - gelobte er, „in Hinkunft keinen Wehrmachtseid zu leisten, keine Waffe und Uniform zu tragen und keinen Menschen zu töten, der ihm nie etwas zuleide getan hat und ihm unbekannt ist“ (Zitat aus einem seiner „Friedensbücher“). Würde er das Gelöbnis gegen Hitler wagen und halten? Ein Mann, ein Wort! In vollem Bewusstsein der Folgen dieses Schrittes in einem menschenverachtenden Regime verweigerte er – übrigens wie Franz Jägerstätter – den Kriegsdiensteid und wurde 1939 zu einem Jahr und drei Monaten Festungshaft in Salzburg verurteilt. Er wäre wohl wie der Oberösterreicher hingerichtet worden, wenn er sich bei der Gerichtsverhandlung nicht auf eine Stelle in Hitlers „Mein Kampf“ hätte berufen können, wonach die NSDAP auch andere Dienste als den mit der Waffe anerkenne. (An diese von Herrn Namestnik mehrmals dargelegte Version erinnere ich mich gut, obwohl ich die zitierte Stelle in Hitlers Buch für meinen Namestnik-Film nicht finden konnte.) KZ Herr Dir. Namestnik konnte und wollte trotz/nach verbüßter Haft nicht schweigen angesichts des unheilvollen Krieges. So sandte er an führende Persönlichkeiten der Staaten, darunter Churchill, Stalin, Mussolini und – Hitler, einen selbstverfassten Aufruf in Gedichtform. Hier die ersten zwei Strophen: Herr, befrei´die Welt vom Kriege, führ´das Christentum zum Siege! Lös´uns von erzwung´nen Eiden, lehr´die Menschen Kriegsdienst meiden! Frauen, Männer aller Zonen, lasst die Nächstenliebe thronen: Soll der Krieg im Keim ersticken, sprengt die Munitionsfabriken! Nach solchen Worten war es ratsam unterzutauchen. Er zog, Zither spielend und Zitherunterricht erteilend, von Gehöft zu Gehöft, doch wurde er am 7.1.1942 in Preims nahe Wolfsberg beim Bauern vulgo Primus aufgestöbert und verhaftet und nach Zwischenstationen in Graz und Wien letztlich ins KZ Dachau eingeliefert. Oft hat er uns - seinem ehemaligen Nachbarlehrer – er unterrichtete in Prethal, mein Vater in St. Georgen – und dessen Frau, also meinen Eltern, sowie meinem Bruder Ernst und mir von den grauenvollen Ereignissen und Gewaltexzessen im KZ in seiner lebendigen Art erzählt, dass wir zuhörende Buben uns nichts Spannenderes und Aufregenderes vorstellen konnten. Er berichtete z.B., wie ihn ein Kapo – die SS setzte meist Schwerverbrecher als Blockführer ein – beinahe zu Tode getreten hätte (er zielte mit den Stiefeln auf seine Augen), und in letzter Sekunde der Schreckensruf eines Mithäftlings ihm das Leben rettete: „Net! Das is ja unser Zitherspieler!“ Aber ich lasse Herrn Namestnik selbst zu Wort kommen, wenngleich seine schriftliche Ausdrucksweise an seine mündliche lebhafte, oft bei Zwischenfragen in unglaublich genaue Details eingehende Erzählung nicht annähernd heranreicht: „Ich habe ein halbes Jahr lang das würdelose Häftlingselend in Dachau miterlebt, bin geschunden, verprügelt, missverstanden worden, habe gedarbt und gelitten! … Durch einen unglückseligen Streit mit einem ehrenwerten Häftling – die Nerven spielen im KZ oft verhängnisvoll mit – bekam ich zur Strafe 14 Tage lang Brotentzug (Streichung der Schwerarbeiterzulage), meldete mich nach Verbüßung dieser strengen Sühne zu einem angeblichen Barackenbaukommando, kam aber vom Regen in die Traufe, nämlich ins berüchtigte Steinbruchlager Floßenbürg in der Oberpfalz. Hier lernte ich das Lagerleben in allen Schattierungen kennen! Ich schleppte Steine, Kartoffeln, Kraut und Steckrüben, Koks fürs unheimliche Krematorium, war Gärtner, Straßenbauer, Strumpfstopfer, Spielzeugmacher, Vorspann beim „Moorexpress“, Zitherspieler beim Lagerorchester, Sündenbock für Kapos und Blockälteste und Kamerad unter Kameraden! Es gab auch schöne, lichte Zeiten in dieser Hölle der Schmach und Leiden! Ich möchte sie nicht missen! Wenn Briefe und Päckchen von den Lieben zu Hause uns erreichten, wenn wir nach schwerster Arbeit in Wind und Regen, bei Kälte und Schneegestöber unsere geheizten Tagesräume aufsuchten und beim großen Blechofen erbeutete Kartoffeln backen durften, wenn wir im traulichen Bibliothekszimmer musizierten, im Bücherkasten kramten, durch Kniffe und Schliche mit Hilfe treu ergebener Kameraden unser Märtyrerdasein etwas verschönern konnten …“ Aus Briefen an seine Gattin: „Bitte schreibe und schicke Geld!“ – „Innigsten Dank für Pakete, deren Inhalt vorzüglich schmeckte“ (Mai 44) – „Habe Halbschuhe, Strümpfe und alles in Deinen Briefen Angegebene pünktlich erhalten! Bitte beachte genau meine Adresse, lege nie irgendeine schriftliche Mitteilung den Packerln bei! Sonst ist alles in Ordnung! Die Sachen kommen gut und frisch an, dass ich meine helle Freude habe! Das Wertvollste sind mir trotzdem immer Deine Briefe!“ (16.1.1944) Auf Grund einer Schienbeinverletzung, die ihm, wie er sagte, ein Sadist zugefügt hatte, wurde er nach dem Lagerrevier (=Lazarett) dem Arbeitskommando „Barackenbau Nervenklinik Würzburg“ zugeteilt und entkam so dem verwünschten Lager Floßenbürg. Bei dieser Außenstelle erging es ihm Gefangenenbaracke besser, wurde er doch als Ältester der 50 Häftlinge zum Kalfaktor bestimmt, sodass er innerhalb der Postenkette frei umhergehen konnte. Und es ist wieder typisch für ihn, dass er bei einem Anlass etwas zu frei agierte. Er hatte die Erlaubnis, seine Zither einem Küchenmädchen zu zeigen, das auch Zither spielte. Was tat er? Zum Annennamensfest – drei Küchenmädchen hatten zufällig denselben Vornamen Anna – spielte er auf Bitte der Schwester Oberin in der Küche groß auf, motivierte Ordensschwestern, Küchenpersonal und zwei anwesende Patientinnen, sein im KZ komponiertes Friedens-Ave-MariaLied mitzusingen, und intonierte eben das „Vater, ich rufe dich“-Lied, das er immer zum Abschluss vorzutragen pflegte, als plötzlich der Kommandoführer erschien, fragte, was er da treibe, und ihn auf die Bauleitung beorderte, wo er ihn mit mindestens einem halben Dutzend Ohrfeigen erniedrigte und zur Arbeit an einem Kavernenbau als Hilfskapo mit nur 10 Häftlingen verdonnerte. Das war für KZVerhältnisse trotzdem ein glimpflicher Ausgang! Im März 1945 wurde Würzburg durch zehntausende Brand- und Sprengbomben zerstört. 14 Häftlinge meldeten sich freiwillig zum Löschen, unter ihnen Herr Namestnik. Es gelang ihnen, zusammen mit der Wachmannschaft und dem Spitalspersonal ein Übergreifen des Feuers auf den Patiententrakt zu verhindern, doch die von ihnen errichtete Baracke wurde ein Raub der Flammen. Eine Sonderration Lebensmittel war der Lohn für das lebensgefährliche, beherzte Eingreifen. Weil im zerstörten Würzburg nichts mehr zu tun war, ging´s leider zurück ins verhasste KZ Floßenbürg, wo aber bald die Befreiung nahte. Herr Namestnik hatte die KZ-Gräuel überlebt und war fest davon überzeugt, dass er dies der Gnade Gottes zu verdanken hatte, weil er immer den „geraden“ Weg gegangen war, womit er die Durchsetzung seiner Vorsätze und Ideale meinte. Er war ein Idealist, der Recht hatte, denn hätten alle oder sehr viele Menschen so gehandelt, wäre es wohl zu keinem Weltkrieg gekommen. Aber wer in aller Welt brachte damals und bringt heute den Mut dazu auf? UNGLAUBLICHES Was Herr Namestnik aus seinem Leben erzählte, klang oft so unrealistisch, dass manche ungläubig den Kopf schüttelten. Ich gehörte zu denen, die ihm glaubten. Freiheitsdrang: Vierjährig büchste er vom Kindergarten in Marburg aus. Siebenjährig durchschwamm er die Drau. 16-jährig erstieg er ohne Seil und Steigeisen den Großglockner, 18-jährig den Ortler. 19-jährig bezwang er in kurzer Lederhose und mit nackten Knien den Montblanc. Nach dem Ersten Weltkrieg stand er knapp vor der Hinrichtung, weil er die rotweißrote Offizierskokarde nicht abgelegt hatte. Obstlt. Vaupotic, der ihn persönlich vom Sturmbataillon kannte, holte ihn in letzter Sekunde aus der Todeszelle. Bis zuletzt ein aufrechter Charakter oder zu gutgläubig? Die ehemaligen Volksgenossen können doch nicht so abgrundböse sein!? – Erfinder: 1928 erfand er die gekoppelten, selbstschwimmenden Wasserskier und erhielt das Patent dafür. Er hatte miterlebt, wie eine Kollegin bei einem Lehrerskikurs stürzte und schwer verletzt wurde; da dachte er, ein Sturz ins Wasser sei für einen Schwimmer harmloser. 1931 überquerte er nach vielen Flussläufen den Ärmelkanal bei hohem Seegang – Frau Werthan hat dies genauer beschrieben! – und kam dadurch kurz in die Weltpresse. Wahrheitssucher und Friedensstifter: 1939 Kriegsdiensteidverweigerung, 1940 das oben bereits erwähnte Schreiben an Hitler und 60 andere Staatsmänner mit der Forderung nach Herbeiführung des Friedenszustandes. Bis 12.5.1945 KZ. 1947 als Opfer des Kampfes um ein freies, demokratisches Österreich anerkannt. 1959 transportierte er mit einem Fahrradanhänger ohne fremde Hilfe die von Bildhauer Franz Gollner aus Zirbenholz geschnitzte Pieta von Obdach auf den Gipfel des Zirbitzkogels. (Jetzt in einem vom Bundesheer überdachten Bildstock zwischen Gipfel und Schutzhaus!) 1960 Pilgermarsch für den Frieden nach Rom, den er später bis Prag und nicht ganz bis Tschenstochau verlängerte. 1962 Verzicht auf Ruhegenuss aus Protest gegen überhöhte Ministerpensionen (von seiner Frau mit Schreiben an den Landesschulrat f. Stmk. widerrufen !). 1970 Friedensmarsch nach Lourdes (mit 77 Jahren!) in Etappen und jeweiligen Bahnrückfahrten. Unzählige Male – er nannte mir einmal seine 300. Besteigung – wanderte er auf den Zirbitzkogel und machte fast jährlich die Obdacher Wallfahrt nach Maria Lankowitz mit. Frohnatur Er lachte laut, oft und gern – es war ein heiteres, ansteckendes Lachen – und munterte seine Mitmenschen auf, auch mich, einen seiner Zitherschüler – zunächst beim Erlernen des Instrumentes, wenn es mir schwerfiel, mit vielen Vorschusslorbeeren oder später in verschiedenen Lebenslagen als Student. „Büabl, das kannst du glei vom Blatt spüln“, übertrieb er und gab doch den Anstoß zum Ehrgeiz, sich zu bemühen, sodass man es dann wirklich bald schaffte. Für die Zitherstunden verlangte er meines Wissens kein Honorar, nahm aber Gaben in Form von bäuerlichen Naturalien an. Die meisten Schüler/innen erhielten von ihm eine Zither geschenkt. Von vielen dieser Bauern konnte ihm seine Frau Lebensmittel ins KZ schicken, die seinen Überlebenskampf in der Lagerhölle sehr begünstigten, wie seinen mir vorliegenden Briefen zu entnehmen ist. Wenn wir die Wälder des Obdacher Landes durchstreiften, fröhlich Verse und Reime schmiedend sowie Schwammerl suchend, erklärte er mir die Vegetation und reizvolle Landschaften. „Ich sag´ dir, das ist der schönste Weg der Steiermark!“ hörte ich ihn z. B. bei der Friedenstanne schwärmen, und ich fand dann den Weg wirklich einmalig. Friedensmission Er war felsenfest davon überzeugt, dass nur eine entsprechende Friedenserziehung die Menschheit vor dem atomaren Untergang retten könne. Diesem Ziel ordnete er seine ganze Ruhestandszeit unter. In Abständen ließ er etwa zwei- bis dreimal 10.000 Friedens-Ave-Maria-Karten drucken, um sein Friedenslied zu verbreiten, und verteilte sie kostenlos auf unzähligen Bahnfahrten. Auf einer einwöchigen Steiermarkrundfahrt durfte ich ihn begleiten, was mich, obwohl ich jünger war, mehr als ihn anstrengte, weil ihn seine Begeisterung für den hehren Zweck in Hochform hielt. Aus Zirbenholz schnitzte er Marienstatuen und befestigte sie an besonders großen Bäumen, die er den Besitzern abgekauft und unter Naturschutz gestellt hatte. Die riesige Friedenstanne (ein Zwiesel) beim Bauern Kaltenegger vlg. Rami in St. Georgen trägt eine kleine Zirbenstatue. Auf dem Obdacher Lankowitzweg stand beim Kotmoar eine ehemals dickstämmige Lärche mit Marienstatue und Friedensrad (heute hat eine kleinere Lärche den Dienst übernommen, weil die alte offenbar Wind und Wetter zum Opfer gefallen war): „Das Friedensrad sei Ziel und Pfad der Christenheit in Ewigkeit. Amen!“ Die acht F des Rades sollten wohl das unselige Hakenkreuz ab- und erlösen und stehen für Friede, Freude, Freundschaft, Fleiß, Fortschritt, Freiheit, Frommheit und Furchtlosigkeit – mit späteren Änderungen wie Frohsinn, Frömmigkeit u. a., da er überhaupt gern an seinen Gedichten feilte, um sie fortlaufend zu verbessern, und hierzu auch andere, z.B. meinen Vater einlud, Verbesserungsvorschläge für sein Ave-Maria beizutragen. Beim Korer (zwischen Kathaler Schule und Eppenstein) stellte er eine ganze Waldparzelle unter Naturschutz. In Lading bei Wolfsberg erinnert die Hube „Waldfrieden“ mit etwas Grund und Wald an ihn. (Die ehemaligen Pächter und jetzigen Besitzer erhalten das Namestnikgrab in Obdach.) Er verband den Naturschutz mit dem Frieden, d.h. Naturschutz war für ihn auch Friedensschutz. Das lebte er auch in seiner Villa Germania in JudendorfStraßengel vor, wo er mit Mitzl den Sommer verbrachte, was gegenseitige Besuche erleichterte, weil meine Familie im nahen Graz wohnt. Unzählige Gedichte – täglich mindestens eines – verfasste Herr Namestnik für den Frieden und gegen den Rüstungswahn. Diesem Generalthema näherte er sich pädagogisch aus allen Richtungen. Menschliche Werte wie Versöhnung, Anspruchslosigkeit, Ehrlichkeit, Nächstenliebe verteidigte er immer wieder gegen Hass, Feindschaft, Rache, Verleumdung. Gegen Zivilisationsauswüchse und Wohlstandsverwahrlosung, Zeitgeistsüchte, wie Geldgier, Machtgier und Genusssucht, Raff- und Drogensucht, kurz gegen Egoismus in allen seinen Facetten zog er zu Felde. Einige Beispiele: „Fahre wohl ohne Alkohol!“ – „Lass dein Auto im Behälter (=Garage), bleibst gesund, normal, wirst älter!“ „Wasser, Luft und Sonnenschein halten Leib und Seele rein: Jugend, laufe Wasserski, du gesundest wie noch nie!“ „I möcht´so gern a Wundadokter sei´, die Leit kuriern mit Mülch und Sunnanschei´.“ „Mutter der Barmherzigkeit, mach´uns friedsam, hilfsbereit!“ Über eine Grazer Tageszeitung, die es heute nicht mehr gibt, veranstaltete er ein „FriedensPreisausschreiben“ – als Preise setzte er seine Musikinstrumente sowie Bücher aus – und sammelte die besten Beiträge im selbst hergestellten „Buch vom Frieden“. Sein sehnlichster Wunsch allerdings, dass sein Friedens-Ave-Maria Kirchenlied würde, blieb ihm leider versagt. Da fruchteten auch Vorsprachen im Bischöflichen Ordinariat in Graz sowie sein bereits erwähnter Friedensmarsch nach Rom mit Papstaudienz nichts. Nach anfänglich herbem Enttäuschungsgefühl rang er sich zu der mir gegenüber oft geäußerten weisen Einstellung durch: „Wirst sehen, die Friedenssaat geht auf, auch wenn ich es nicht mehr erlebe.“ – Hat er nicht Recht, wenn man an die vielen Friedensorganisationen und -initiativen denkt, die es inzwischen weltweit gibt? Herr Namestnik war auf Grund seiner bösen Erfahrungen im 1. und 2. Weltkrieg ein Geläuterter, der vom Draufgänger (z.B. Besteigung der höchsten Alpengipfel ohne entsprechende Ausrüstung) zum überlegten Friedensstifter wurde. Abschließend Kurzepisoden als Beispiele für sein mutiges Handeln in großer Emotion: In Oberhaag bei Arnfels, seiner ersten Lehrerstelle, lästerte ein Bauernbursche immer wieder im Wirtshaus über ihn und die Lehrer im allgemeinen, wodurch sich Herr Namestnik veranlasst sah, ihm eine „Lehre“ zu erteilen: Mit größtem Energieaufwand gelang es ihm, den Kraftlackel, der ihn um Kopfeslänge überragte, auf eine Tischplatte im Ringkampf niederzuzwingen und sich hierdurch Respekt zu verschaffen. – Auf seiner Reise nach Berlin las er in Wien im Schein einer Straßenlaterne vom Fortsetzungsroman „Totenhorn- Südwand“ zufällig die Stelle, wo Haberdietzl (=Namestnik) seine spätere Gattin als Mädchen auf der Alm kennenlernt. Erbost über die dichterische Freiheit, die für ihn einer Lüge gleichkam, unterbrach er die Reise, um sich über die Zeitungsredaktion beim Autor zu beschweren. Das rettete ihm sein Leben, denn er hatte vorgehabt, eine Rede Adolf Hitlers in Berlin durch den Zwischenruf zu stören: „Ja, wir folgen dir, wenn du hältst, was du versprichst!“ – Geläutert durch seine schrecklichen Erlebnisse versuchte er als Privatmann immer und überall für das friedliche Zusammenleben der Menschen, sei es in der Familie oder in der Gemeinde, im Staat oder zwischenstaatlich zu wirken und zu werben. So verpackte er die Friedensidee in jedes seiner Gedichte und Lieder, ob es das „Adventliedchen“, „Schlummerliedchen“ oder „Maien-Maid“ war, wie er überhaupt Maria aus Dankbarkeit für das Überleben des KZs besonders verehrte. „Haxn o´krotzn“ kann man jetzt noch vor seiner ehemaligen Zweizimmer-Küche-Wohnung, Gemeindeweg 1, in Obdach lesen. Ich fand als Kind und Jugendlicher dieses einfache, aber immer sauber gehaltene Zuhause sehr heimelig, wozu auch das Plumpsklo im Stiegenhaus gehörte, wenngleich es mir im Winter weniger behagte. (Aber mit Klorolle und Taschenlampenbatterie ausgestattet fand ich es annehmbar.) Freude im Willkommensgruß blitzte mir immer aus seinen blauen Augen entgegen, sodass ich gern länger geblieben wäre als die paar Tage, die mir Zeit und Umstände erlaubten. Genügsamkeit und Zufriedenheit zeichneten Herrn Namestnik aus. Für sich selber brauchte er nicht viel. Er trug nie lange Hosen, sondern bevorzugte die Knickerbocker, und nie Krawatten, sondern meist kurzärmelige, weiße Baumwollhemden, deren Kragen er offen ließ. Oft hatte er auf Wanderungen keinen „Dippel Geld“ mit, wie er lachend erzählte, dafür meist ein Reservehemd, weil er seit dem KZ leicht schwitzte, sowie immer die geliebte Zither. Zwei Leidenschaften frönte er: dem Schach- und Zitherspiel. Ersteres erlebte ich im Groggerhof, wenn er und Herr Grogger wie zwei „Kampfhähne“ mir spannendes Blitzschach „vorführten“, letzteres pflegte er gern mit mir in seiner südseitig gelegenen Obdacher Wohnung stundenlang, wobei wir immer wieder auch alle seine Lieder spielten. (Neben Film- besitze ich davon einige Tonbandaufnahmen!) Ich träume heute noch oft von diesem vergangenen Glück und sehe Herrn Namestnik und seine Frau lebendig vor mir. Im Schuljahr 1964/65 trat die Handarbeitslehrerin Frau MARIA NAMESTNIK, geb. Unterwanger, (9.11.1899 – 5.9.1976) nach 39-jähriger Tätigkeit in den Ruhestand. Sie hat außerdem auch die Volksschule Prethal und St. Georgen betreut.