Handelsbetriebe

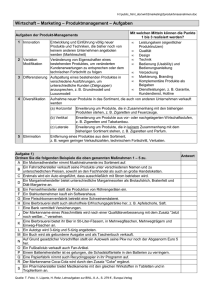

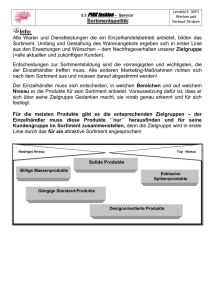

Werbung

Handelsbetriebe Funktionen der Handelsbetriebe Tendenzen erklären Vertriebssystem Ladengestaltung Space Management Preis- Standortpolitik Merkmale Betriebsformen Betriebsformen in der Praxis Handelsvermittler Organisationsformen Funktionen Räumliche Funktion Zeitliche Funktion Quantitätsfunktion Qualitätsfunktion Beratungsfunktion Kreditfunktion Räumliche Funktion Überbrückung der Ware durch Transport Stellt die Ware am richtigen Ort bereit Ohne Handel müsste jeder Produzent o Vertriebsorganisationen schaffen o Könnte nur in der Umgebung seines Standortes verkaufen Zeitliche Funktion Gleichen etwas zeitlich aus Zwischen Leistungserstellung und Leistungsverwertung ergeben sich zeitliche Unterschiede: o Produktion erfolgt gleichmäßig und der Bedarf unterliegt starken Schwankungen o Verbrauch gleichmäßig erfolgt, aber nur zu bestimmten Jahreszeiten produziert wird Qualitätsfunktion Verbesserung Verändert die Qualität Stellt das Sortiment so zusammen wie der Kunde es braucht Quantitätsfunktion Handel verteilt die Waren Menge Stellt benötigte Teilmengen zur Verfügung RegelfallHandel übernimmt größere Mengen und gibt sie in Teilmengen ab (verteilender Handel) Beratungsfunktion Handel berät Kunde Informiert über das Angebot Erleichtert dem Abnehmer die marktübersicht Servicefunktion Bietet zusätzliche Leistungen an o Zustellung o Installation o Reparatur o Änderung o Umtausch Kreditfunktion Finanziert auch die Käufe seiner Kunden Handelsbetrieb kann auch Kreditfunktion erfüllen, wenn er Waren gegen spätere Zahlung verkauft Tendenzen Tendenz zur Konzentration o Massenfilialbetriebe und Handelsketten schließen sich zu größeren Einheiten zusammen Tendenz zum Großbetrieb o Verkaufsfläche und Umsätze pro Einzelbetrieb nehmen zu o Zahl der Einzelbetrieb nimmt ständig ab Tendenz zur Sortimentsausweitung o Großbetriebe weitern das Sortiment aus o Breites Sortiment werden andere Sortimentsinhalte hinzugenommen Tendenz zur Kooperation zwischen Produzenten und Handelsbetrieben o Zusammenarbeit betrifft Sortimentszusammensetzung Beschaffungsmarketing Space Management Preispolitik Verkaufsförderung Logistik Tendenz zu Eigenmarken (Handelsmarken) o Immer mehr Markenprodukte o Hersteller eigene Handelsmarken (z.B. Ja-natürlich) o Ziele Sicherung der Handelspanne Profilierung des Handelsbetriebes über diese Eigenmarke Tendenz zu gemischten und wechselnden Preispolitik Tendenz zur Selbstbedienung Spezialisierte Kleinbetriebe und ambulanter Handel als Ergänzung der Großbetriebe Tendenz zur Verlängerung der Öffnungszeiten o Abendverkäufe werden verlängert o Verkaufszeit am Samstag wird verlängert Vertriebssystem Formen Handelsketten o Eigentümer errichtet Filialen o Besorgt die Verwaltung o Besorgt Teile des Einkaufs Franchisesysteme o Muss Gebühr zahlen o Wird von jeweiligen Eigentümer geführt o Franchisegeber schreibt Sortimentsgestaltung vor (Palmers, Benetton) Verbundgruppen o Rechtlich selbstständige Unternehmer schließen sich zu gemeinsamen Aktivitäten Ladengestaltung Shop Design Es geht um Aufstellung der Regale Beleuchtung Platzierung der Ware Dient zur Orientierung und schafft Kaufanreize Platzierung der Kassen Warenpräsentation (Space Management) Sollte folgende Funktionen erfüllen Zeitersparnis bei der Suche Erinnerung an Artikel Anregung zum Kauf Vergleichsmöglichkeiten zwischen Produkten und Hersteller Verkaufsaktive Ladenzonen Rechte Seite Kopfseite Gangkreuzungen Vorspringende Flächen Verkaufsschwache Ladenzonen Linke Seite Mittelgänge Ecken Eingangszone Preispolitik Verkaufsargument aber auch Qualitätsmaßstab Wichtigste Entscheidung ist die Entscheidung über Preislage 3 Möglichkeiten im Einzelhandel Diskontpreise Konventionelle Preise Exklusive Preise nur bei folgenden Bedingungen o Neben Hauptleistung noch andere Nebenleistungen o Sortiment ist innerhalb bestimmter Warengruppen besonders tief o Enthält Waren die die Konkurrenz nicht hat o Haben einen wesentlichen Standortvorteil Sonderangebotspolitik Es werden kombiniert: Preis Platzierung im Verkaufslokal Werbung Hauptziel Kundenfrequenz zu erhöhen Standortpolitik Kriterien sind Nähe der Abnehmer Konkurrenz Verkehr Raumkosten spielen große Rolle Nähe der Abnehmer Einwohnerzahl und große Fußgängerdichte sind entscheidende Faktoren Konkurrenz als Standortfaktor Konkurrenz als negativer Standortfaktor Konkurrenz als positiver Standortfaktor – Agglomeration (Häufung) Merkmale Betriebsformen Einbindung in ein Vertriebssystem Verkaufsmethoden Sortiment Preis Standort Betriebsformen in der Praxis Mit tiefen Sortiment im Non-Food-Bereich Je nach große sprich man von Spezialgeschäften Fachgeschäften Kaufhäusern Fachmärkten Kleinbetriebe führen oft schmale Hauptartikelgruppen Mittelbetriebe spezialisieren sich meist auf einen Bedarfskreis Großbetriebe = Fachmärkte Mit Lebensmitteln als Hauptsortiment Kleinbetriebe dienen ausschließlich der Nahversorgung, haben flache und breite Sortimente Je größer die Betriebe desto umfangreicher das Zusatzangebot Großbetriebe verkaufen fast nur Selbstbedienungssystem Reine Lebensmitteldiskonter bieten schmales und flaches Sortiment zu Dauertiefpreisen an. Warenhäuser Sind Großbetriebe des Einzelhandels Bieten eine Vielzahl von Sortimentsteilen im Non-Food Bereich an Einkaufszentren und Shopping-Citys Zentren werden als Einheit geplant, gebaut und verwaltet