Vordruck_Arbeitsplan_sbp3

Werbung

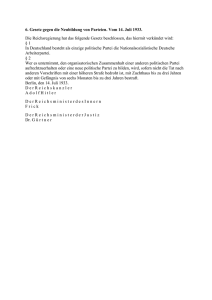

Arbeitsplan der LAG selbstbestimmten Behindertenpolitik Berlin GESCHÄFTSJAHRE 2013/ 2014 Grundlagen unseres Handelns sind die UN-Behindertenrechtskovention, der Beschluss des Bundesparteitages in Göttingen und der Beschluss des Parteivorstandes zur UN-BRK. Daher unser Motto: Eine inclusive Welt für alle - die Umsetzung der UN-BRK ist ein Menschenrecht!Menschen mit Behinderung haben wie alle anderen Menschen einen Anspruch auf Teilhabe in allen Lebensbereichen. Für die Partei die LINKE bedeutet das im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) auch volle politische Teilhabe. Dazu benötigen wir einen Aktionsplan und ein Konzept zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung in unserer Partei. Wir fordern von die Gesellschaft die wirkliche Inklusion. Das heißt weg mit den Sondereinrichtungen wie z.B WfbM, Förderschulen oder Heimen. Barrierefreie Sozialräume und Gremienbesetzungen statt unzugängliche Räumlichkeiten, wie Arbeitstätten, Schulen oder Arztpraxen und die Teilhabe am politischen Leben außerhalb der Parteikultur. Selbstbestimmung mit Assistenz statt Bedürftigkeitsprüfung, Kostenvorbehalt und Bittstellerei. Die LINKE Berlin Bürgeranfragen: 030 24 009 999 Adresse: Bundesgeschäftsstelle der Partei DIE LINKE Karl-Liebknecht-Haus Kleine Alexanderstraße 28 10178 Berlin Website: http://www.die-linke berlin.de/die_linke/partei/lag_und_ig_plattformen/selbstbestimmte_behindertenpolitik/ Email: [email protected]) Inhaltsverzeichnis Inhalt Für unsere Mitglieder der LAG selbstbestimmten Behindertenpolitik Mitgliedergewinnung und -Betreuung Finanzübersicht und deren Aufstellung Öffentlichkeitsarbeit Infostände Schatzmeister Protokollanten Koorperationspartner Veranstaltungen Organisation Termine Ziele der LAG selbstbestimmten Behindertenpolitik Vorhaben und Projekte Satzung der BAG selbstbestimmten Behindertenpolitik Aufgaben und Arbeitsweise der BAG und LAG selbstbestimmte Behindertenpolitik stand 09 Kontaktinformationen Für unsere Mitglieder der LAG selbstbestimmten Behindertenpolitik Berlin Seite 01 Für unsere Mitglieder der LAG selbstbestimmten Behindertenpolitik Berlin Strategische Highlights der bisher gelieferten Arbeitsprodukte und Publikationen der BAG und LAG selbstbestimmten Behindertenpolitik. Heft Titel und Inhalt Datum 1 geduldiges dulden oder selbst vertreten? Zur Behindertenpolitik der PDS Jan. 1996 2 Homunculus Norm für Mensch Beiträge zur Behindertenpolitik der PDS Jan. 1997 3 Behindertenpolitik ist Menschenrechtspolitik 1.Behindertenpolitische Konferenz der PDS in Berlin Sep. 1997 April 1998 4 ZUKUNFT GESICHT GEBEN Okt. 1999 2. Behindertenpolitische Konferenz der PDS in Lohmen bei Güstrow/ Aug. 2000 M-V 5 Gleichstellung der Träume 3. Behindertenpolitische Konferenz der PDS in Erkner bei Berlin Okt. 2001 Nov. 2001 6 EUROPA – SOZIAL UN(D) GERECHT? 4. Behindertenpolitischen Konferenz der PDS in Erkner bei Berlin Okt. 2003 Nov. 2003 7 NACH TEIL HABE Nov. 2005 5. Behindertenpolitische Konferenz der Linkspartei.PDS in Ober- Jan. 2006 hof/Thüringen 8 GESELLSCHAFT GEMEINSAM LEBEN Sep. 2007 6. Behindertenpolitische Konferenz der Partei DIE LINKE in Rothen- Okt. 2007 burg/Sachsen 9 Leitgedanken zur Behindertenpolitik der Partei die LINKE 10 11 12 13 Sep. 2009 Seite 02 Für unsere Mitglieder der LAG selbstbestimmten Behindertenpolitik Berlin Mitgliedergewinnung und Betreuung Landessatzung der Partei DIE LINKE. Landesverband Berlin 2. Die Basis der Partei § 2 Erwerb der Mitgliedschaft (1) Mitglied der Partei kann sein, wer das 14. Lebensjahr vollendet hat, sich zu den programmatischen Grundsätzen bekennt, die Bundessatzung anerkennt und keiner anderen Partei im Sinne des Parteiengesetzes angehört. (2) Die Mitgliedschaft in der Partei wird durch Eintritt erworben. Der Eintritt erfolgt durch schriftliche Eintrittserklärung gegenüber dem zuständigen Bezirksvorstand oder dem Landesvorstand. Der Bezirks- bzw. Landesvorstand macht den Eintritt mit Zustimmung des Mitgliedes unverzüglich in geeigneter Weise parteiöffentlich bekannt und informiert das neue Mitglied über seine Mitwirkungsmöglichkeiten. (3) Die Mitgliedschaft wird sechs Wochen nach dem Eingang der Eintrittserklärung beim Bezirksvorstand oder dem Landesvorstand wirksam, sofern bis dahin kein Einspruch gegen die Mitgliedschaft vorliegt. Hat das Mitglied keine Zustimmung zur parteiöffentlichen Bekanntmachung des Eintritts gegeben, bedarf es eines Aufnahmebeschlusses des Bezirks- bzw. Landesvorstandes. Die Hauptversammlung/die Mitgliederversammlung kann die Mitgliedschaft vor Ablauf der Sechs-Wochenfrist durch Beschluss mit sofortiger Wirkung in Kraft setzen. (4) Bis zum Wirksamwerden der Mitgliedschaft hat jedes andere Mitglied der Partei ein Einspruchsrecht gegen den Erwerb der Mitgliedschaft. Der Einspruch ist begründet beim zuständigen Bezirks- bzw. Landesvorstand geltend zu machen und durch diesen nach Anhörung des Mitgliedes unverzüglich zu entscheiden. (5) Gegen die Entscheidung des Bezirks- oder Landesvorstandes kann Widerspruch bei der zuständigen Schiedskommission eingelegt werden. (6) Kommt eine Mitgliedschaft im Ergebnis des Verfahrens über den Einspruch nicht zustande, so kann die/der Betroffene frühestens nach Ablauf eines Jahres erneut eine Eintrittserklärung abgeben. (7) Mitglied des Landesverbandes ist jedes Mitglied der Partei DIE LINKE, das beim Landesvorstand oder einem Bezirksvorstand eingetragen ist und dort seine Mitgliedsbeiträge entrichtet. Mitglied des Landesverbandes können auch Mitglieder der Partei DIE LINKE. ohne Hauptwohnsitz in Berlin sein, sofern sie keinem anderen Landesverband der Partei DIE LINKE. angehören. Die Bundespartei führt eine zentrale Mitgliederdatei. (8) Jedes Mitglied des Landesverbandes gehört zu einem Bezirksverband, in der Regel zu dem seines Hauptwohnsitzes. Es kann jedoch seine Mitgliederrechte stattdessen in einem anderen Bezirksverband wahrnehmen, wenn der Vorstand des aufnehmenden Bezirksverbandes dem zustimmt. Die sich aus den §§ 30-32 (Aufstellung von Wahlbewerberinnen) ergebenden Rechte können nur am Hauptwohnsitz wahrgenommen werden. Für unsere Mitglieder der LAG selbstbestimmten Behindertenpolitik Berlin Seite 03 § 3 Beendigung der Mitgliedschaft (1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. (2) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem zuständigen Vorstand zu erklären. (3) Bezahlt ein Mitglied sechs Monate keinen Beitrag und ist nicht von dieser Pflicht befreit, so gilt das als Austritt aus der Partei. Der Austritt muss vom zuständigen Bezirks- oder dem Landesvorstand festgestellt werden. Zuvor ist dem Mitglied ein Gespräch anzubieten und die Begleichung der Beitragsrückstände mindestens einmal schriftlich anzumahnen, sowie die Konsequenz aus der Pflichtverletzung mitzuteilen. Der Vollzug des Austritts muss dem Mitglied schriftlich mitgeteilt werden, wenn innerhalb von vier Wochen – nach dem Zugang der Feststellung durch den zuständigen Bezirks- oder dem Landesvorstand – durch das Mitglied kein Widerspruch erfolgt ist. Legt das Mitglied gegen die Feststellung des zuständigen Bezirks- oder des Landesvorstandes Widerspruch bei der Schiedskommission ein, bleiben seine Rechte aus der Mitgliedschaft bis zur endgültigen Entscheidung unberührt. (4) Ein Mitglied kann nur durch eine Schiedskommission im Ergebnis eines ordentlichen Schiedsverfahrens entsprechend der Schiedsordnung und nur dann aus der Partei ausgeschlossen werden, wenn es vorsätzlich gegen die Satzung oder erheblich gegen Grundsätze oder Ordnung der Partei verstößt und ihr damit schweren Schaden zufügt. § 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder (1) Jedes Mitglied hat das Recht, im Rahmen dieser Satzung und der beschlossenen Geschäftsordnungen a. an der Meinungs- und Willensbildung mitzuwirken, sich über alle Parteiangelegenheiten zu informieren und zu diesen ungehindert Stellung zu nehmen, b. an Veranstaltungen, Wahlen, Abstimmungen und der Gremienarbeit der Partei teilzunehmen, c. an den Beratungen von Mitgliederversammlungen, Delegiertenkonferenzen und Vorständen aller Ebenen als Gast teilzunehmen und das Rederecht zu beantragen, d. Anträge an alle Organe der Partei zu stellen, e. sich mit anderen Mitgliedern zum Zwecke gemeinsamer Einflussnahme in der Partei zu vereinigen, f. an der Aufstellung von Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern für die Parlamente, kommunalen Vertretungskörperschaften und sonstigen Wahlämter mitzuwirken und sich selbst zu bewerben. (2) Jedes Mitglied hat die Pflicht, a. die Grundsätze des Programms der Partei zu vertreten und die Satzung einzuhalten, b. die satzungsgemäß gefassten Beschlüsse der Parteiorgane zu respektieren, c. regelmäßig seinen satzungsgemäßen Mitgliedsbeitrag zu bezahlen, d. bei Wahlen für Parlamente, kommunale Vertretungskörperschaften und sonstige Wahlämter nicht konkurrierend zur Partei anzutreten. Seite 04 Für unsere Mitglieder der LAG selbstbestimmten Behindertenpolitik Berlin § 5 Gastmitglieder (1) Menschen, die sich für politische Ziele und Projekte der Partei engagieren, ohne selbst Mitglied zu sein, können in Gliederungen und Zusammenschlüssen der Partei mitwirken und ihnen übertragene Mitgliederrechte als Gastmitglieder wahrnehmen. Über die Übertragung von Mitgliederrechten und deren Umfang entscheiden die jeweiligen Gliederungen und Zusammenschlüsse. (2) Nicht auf Gastmitglieder übertragbare Rechte sind: das Stimmrecht bei Mitgliederentscheiden, das Stimmrecht bei Entscheidungen über Satzungsangelegenheiten, über Finanzordnungen, Finanzpläne, die Verwendung von Finanzen und Vermögen und über Haftungsfragen, das aktive und passive Wahlrecht. Nicht davon berührt ist das Recht bei Wahlen zu Parlamenten, kommunalen Vertretungskörperschaften und sonstigen öffentlichen Ämtern nominiert zu werden. (3) Die Übertragung von Mitgliederrechten auf Gastmitglieder bedarf in den Gliederungen der Zustimmung der jeweiligen Mitglieder- bzw. Delegiertenversammlung. Das Beschlussprotokoll muss die Gastmitglieder benennen sowie den Umfang und die Befristung der übertragenen Rechte genau bestimmen. (4) Für den Jugend- und Studierendenverband gelten die Regelungen zur Einschränkung des aktiven und passiven Wahlrechts nicht. (5) Die Übertragung des aktiven Wahlrechtes in einer Mitgliederversammlung ist auf die laufende Versammlung befristet. (6) Finanzielle Zuwendungen an die Partei begründen nicht die Übertragung von Mitgliederrechten. 3.7.2. Zehn Weisheiten der Mitgliedergewinnung und deren Betreuung 1. Mitgliedergewinnung braucht, neben Anzeigen, Flugblätter, Plakate, Internetwerbung unbedingt auch die persönliche Ansprache. Klar, wir gewinnen auch neue Mitglieder durch die allgemeine Werbung. Doch durch den persönlichen Kontakt entsteht eine engere Bindung, eine Bindung die integriert, die in die Mitgliedschaft hinein trägt. 2. Mitgliederwerbung ist eine Sache der Mitglieder, und zwar möglichst vieler Mitglieder. Wenn wir die persönliche Ansprache als eins der wichtigsten Mittel sehen, dann geht diese Ansprache nur durch die vorhandenen Mitglieder. Und es ist schon zahlenmäßig ganz und gar unmöglich, diese Aufgabe nur bei den Vorständen oder Fraktionen anzusiedeln. Wir sind also darauf angewiesen, dass wirklich viele Mitglieder der Partei bereit sind, in ihrem Umfeld zu gucken, wen man für die Partei gewinnen könnte, und dies dann möglichst auch tun. Jedes Mitglied ist ein potenzieller Werber, eine Werberin für die Partei. 3. Mitgliederwerbung hat einen Ort. Jede Basisorganisation, jeder Ortsverband, jede andere Partei-Gruppe könnte einmal systematisch durchforsten: Wo finden wir neue Mitglieder? In den sozialen und außerparlamentarischen Bewegungen? Im Umfeld der Fraktion? In den Ge- Für unsere Mitglieder der LAG selbstbestimmten Behindertenpolitik Berlin Seite 05 werkschaften? Bei den Bürgerdeputierten? Bei den Sympathisant_nnen? In der Volkssolidarität oder im Migrantenverein? Im Betrieb? In der Nachbarschaft, in der Bürgerinitiative oder aber bei den Enkeln, den Studienkolleg_nnen oder einfach im Freundeskreis? Und dann kann man besprechen, wer mit wem einmal reden sollte, wo und wie das Gespräch stattfinden sollte, und auch darüber ob bei einer Absage etwa der Himmel einstürzen wird. Dafür empfehlen wir auch das politische Mapping – das Erstellen einer Landkarte nach gewissen Kriterien. 4. Mitgliederwerbung führt unweigerlich zu der Gretchenfrage "Willst du Mitglied der LINKEN werden?" Natürlich kann man auch sagen: "Ich finde, du passt mit deinen Ansichten so gut in DIE LINKE, dass du eintreten könntest!" oder "Ich würde mich freuen, wenn du in der LINKEN mitmachen würdest!" Und sicher gibt es noch weitere Formulierungen, die zur jeweiligen Situation oder Person passen. Jedes Mitglied sollte in seinem Inneren diesen Satz einmal einüben und überlegen, wem gegenüber es den Satz aussprechen würde. 5. Neue Mitglieder brauchen einen Platz. Jede Partei-Gruppe, Gliederung, jeder Vorstand, jede BO oder Fraktion sollte die Frage beantworten: Wofür brauchen wir neue Mitglieder? Welche Aufgabe könnten sie übernehmen? Welche Aufgaben wollen die Neuen übernehmen? Wo haben wir weiße Flecken, bei welchen Themen sind wir unterbelichtet? In welche Basisorganisation, welchen Ortsverband werden die Neuen gehen? Wie werden sie integriert, wer übersetzt ihnen unser Partei-Kauderwelsch? Wenn wir neue Mitglieder brauchen, dann sollten Interessierte das auch spüren können. 6. Die Integration neuer Mitglieder verändert uns. Wir haben uns die Fragen zu stellen: Wie wirken wir auf die Neuen? Sind wir offen genug für sie oder ist es schwer, bei uns reinzukommen. Was haben die Neumitglieder wohl für Erwartungen? Und was müssten wir tun, um ihnen dabei entgegen zu kommen? Sind unsere Treffzeiten immer noch passend? Sollten wir mal andere Themen auf die Tagesordnung setzen? Welche Gewohnheiten behalten wir bei, um unsere gewachsenen Gruppen zu bewahren und wie viel Veränderung brauchen wir, um Neues aufzunehmen? 7. Mitgliedergewinnung braucht Gelegenheiten. Welche Veranstaltungen von uns sind geeignet? Liegen auf jedem Infostand Eintrittserklärungen? Sagt bei unseren Veranstaltungen auch mal jemand: "Wer jetzt noch mehr Interesse an der LINKEN hat, der/die komme noch mit auf ein Bier in die Kneipe xy"? Oder: "wer mal reinschnuppern möchte: unsere LAG trifft sich dann und dann"? 8. Mitgliedergewinnung hat viele Gegenargumente. Das meist genannte ist: Wenn die Politik stimmt, dann kommen auch die Mitglieder. Dazu ist zu sagen: Erstens auch in diesem Fall muss man Menschen signalisieren, dass wir sie gerne bei uns sehen möchten, so sind nämlich die meisten nicht gestrickt, dass sie sich ungefragt aufdrängen. Für unsere Mitglieder der LAG selbstbestimmten Behindertenpolitik Berlin Seite 06 Zweitens: Bei allem Ärger über Fehlentscheidungen in der Politik haben wir als Mitglieder uns doch entschieden zu bleiben, weil offenkundig die Argumente für die Mitgliedschaft überwiegen. Ich weiß, unsere Gesprächskultur über die Partei ist oft die des Klagens, was alles nicht so läuft wie es sollte. Das ist auch berechtigt, denn wir wollen ja eine kritikfähige Partei sein. Aber bitte: Lasst uns auch mal darüber reden, was an unserer Partei einzigartig ist, welche großartigen Erfolge wir in den letzten Jahren erreicht haben, warum wir gerne Mitglied sind, weil unser Leben dadurch an Qualität gewinnt, weil wir teilhaben an einer großen gemeinsamen Aufgabe, weil es tröstet, wenn man Wut und Enttäuschung über die bestehenden Verhältnisse miteinander teilen kann und weil jede und jeder von uns noch weitere Gründe dazu nennen kann. 9. Mitgliedergewinnung braucht Verbindlichkeit. Ohne Verabredung und Verantwortlichkeit geht es nicht. Optimal wäre ein kleines Team, das sich gezielt um neue Mitglieder kümmert, das mit den Basisorganisationen und Ortsverbänden über Vorhaben und Maßnahmen redet – wenn es der Kreisvorstand macht, ist es gut. Aber dann muss im Kreisvorstand jemand dafür verantwortlich sein. Und es braucht ein Ziel, ein Ziel, das realistisch, messbar, von allen akzeptiert und terminiert ist. Ist es möglich, dass jede Basisorganisation, jeder Ortsverband wenigstens fünf, zwei oder eine/n wirbt in diesem Jahr? Und darüber hinaus versucht man noch weitere x/y neue Mitglieder zu gewinnen? Ein fest vereinbartes Ziel, eine Zahl, erhöht die Verbindlichkeit, sorgt dafür, dass das Thema regelmäßig aufgerufen und abgefragt wird. Und sorgt im Übrigen auch dafür, dass man am Ende etwas zu feiern hat. Mit den Neuen, und vielleicht entsteht daraus ein neues Team oder Kollektiv, das sich im Wahljahr die Mitgliedergewinnung zu Eigen macht. Neue werben Neue ist ein durchaus erfolgreiches Modell. 10. Mitgliedergewinnung braucht Unterstützung. Dafür fühlen sich die Bundesgeschäftsstelle und mit ihr die Koordinierungsgruppe Mitgliedergewinnung zuständig. Wir haben einige Bildungsangebote speziell für neue Mitglieder – und die sind ehrlich gesagt unsere besten "Kundinnen und Kunden". Wir laden neue Mitglieder in jedem Jahr zum Fest der LINKEN zu einem Wochenende mit Dampferfahrt, Politikerdiskussionen und Fest-Besuch ein. Wir bieten denjenigen, die mit Neumitgliedern arbeiten, eine Teamerausbildung an. Wir haben ein umfangreiches Bildungsangebot. Wir können Praktika und Mentoring vermitteln oder auch Werkstätten machen, wo man konkrete Projekte entwickelt. Die konkreten Angebote entnehmt bitte den Internetseiten www.die-linke.de/mitgliedschaft/weiterbilden und www.die-linke.de/mitgliedschaft/aktiv_werden. (Quelle Bundesgeschäftsstelle Die LINKE) Zuständigkeit für diesen Bereich: Daniela Sedelke Mithilfe: LAG selbstbestimmte Behindertenpolitik Finanzübersicht und deren Aufstellung Seite 07 Finanzübersicht und deren Aufstellung Landessatzung der Partei DIE LINKE. Landesverband Berlin 1. Stellung und Name des Landesverbandes § 1 Name, Sitz und Tätigkeitsgebiet (1) Der Landesverband Berlin der Partei DIE LINKE ist ein Gebietsverband der Partei DIE LINKE der Bundesrepublik Deutschland. Sein Tätigkeitsgebiet ist das Land Berlin. (2) Der Landesverband führt den Namen DIE LINKE. Landesverband Berlin. Die Kurzbezeichnung ist DIE LINKE. (3) Der Sitz des Landesverbandes ist Berlin. 5. Die Finanzen des Landesverbandes § 26 Die finanziellen Mittel des Landesverbandes (1) Die finanziellen Mittel und das Vermögen des Landesverbandes werden durch den Landesvorstand, sowie durch die Bezirksvorstände nach den Grundsätzen und Verfügungsregelungen der Bundesfinanzordnung und der Landesfinanzordnung verwaltet. (2) Der Landesverband finanziert sich aus den im Parteiengesetz festgelegten Einnahmequellen. Die Verteilung der Einnahmen erfolgt entsprechend den Grundsätzen der Bundesfinanzordnung und wird mit dem jährlichen Finanzplan geregelt. (3) Die Mitglieder des Landesverbandes entrichten Mitgliedsbeiträge entsprechend ihrem Einkommen auf der Grundlage der gültigen Bundesfinanzordnung. Mitgliedsbeiträge sind nicht rückzahlbar. § 27 Finanzplanung und Rechenschaftslegung (1) Der Landesvorstand und die Bezirksvorstände sind für die jährliche Finanzplanung und für die Rechenschaftslegung über die Einnahmen und Ausgaben und über das Vermögen des Landesverbandes nach den Festlegungen der Bundes- und Landesfinanzordnung sowie des Parteiengesetzes zuständig. (2) Der Landesfinanzplan bedarf der Zustimmung des Landesausschusses. Näheres regelt die Landesfinanzordnung. § 28 Landesfinanzrat (1) Der Landesfinanzrat berät alle grundsätzlichen Fragen der Finanzarbeit des Landesverbandes. Er bereitet grundsätzliche Entscheidungen zum Finanzkonzept, zur Finanzplanung, zur Verteilung des gemeinsamen Wahlkampffonds und zum innerparteilichen Finanzausgleich vor. (2) Der Landesfinanzrat setzt sich aus der Landesschatzmeisterin bzw. dem Landesschatzmeister und den Finanzverantwortlichen der Bezirksvorstände zusammen. Finanzübersicht und deren Aufstellung Seite 08 (3) Der Landesfinanzrat ist gegenüber dem Parteitag, dem Landesvorstand und dem Landesausschuss antragsberechtigt. Er hat das Recht, zu allen finanzwirksamen Anträgen Stellung zu nehmen. (4) Der Landesfinanzrat gibt sich eine Geschäftsordnung. § 29 Landesfinanzrevisionskommission (1) Im Landesverband sowie in der Regel in den Bezirksverbänden sind Finanzrevisionskommissionen zu bilden. Diese werden durch den Landesparteitag sowie durch die Hauptversammlungen bzw. Mitgliedervollversammlungen in einer Stärke von 3 bis 5 Mitgliedern gewählt. Sie bestimmen aus ihrer Mitte über den Vorsitz. (2) Mitglieder von Vorständen, des Bundes- oder Landesausschusses oder ähnlicher Parteiausschüsse in Landes- und Gebietsverbänden, Angestellte der Partei oder von mit ihr verbundenen Unternehmen bzw. Institutionen sowie Mitglieder, die auf andere Weise regelmäßige Einkünfte von der Partei beziehen, können nicht Mitglieder der Finanzrevisionskommissionen sein. (3) Die Finanzrevisionskommissionen prüfen die Finanztätigkeit der Vorstände, der Geschäftsstellen und der gesamten Partei sowie den Umgang mit dem Parteivermögen. Sie unterstützen die jährliche Finanz- und Vermögensprüfung gemäß Parteiengesetz. (4) Die Finanzrevisionskommissionen prüfen gemäß Parteiengesetz den finanziellen Teil der Vorstandsberichte an die Parteitage. (5) Das Nähere zu Aufgaben und Arbeitsweise der Finanzrevisionskommissionen regelt eine vom Parteitag zu beschließende Ordnung. Eigenkapitalveränderungsrechnung in leichter Form ab 05/13 In Absprache mit der Landesschatzmeisterin muss die LAG einen Finanzantrag für jeweilige Aktionen oder Erbetung von physischen Arbeitsmittel (Produktionsmittel) an den LV stellen. Beschreibung Umsatz Büromaterial Anmerkungen: Aufwendungen 0,00 EUR 80,00 EUR 5,35 EUR Keine Erträge 1000 Blatt Papier 1 Druckerpatrone 15 Hefter Finanzübersicht und deren Aufstellung Seite 09 Öffentlichkeitsarbeit Definition: Der Begriff Public Relations wurde zuerst 1882 an der Yale University (USA) verwendet. Da es keine exakte deutsche Entsprechung gibt, wird in Wissenschaft und Praxis in der Regel der englische Begriff verwendet. Die deutsche Bezeichnung Öffentlichkeitsarbeit, die 1917 aufkam, entspricht diesem am ehesten. Die Begriffe können sowohl eine Vermittlungstätigkeit zwischen Organisationen und ihren Bezugsgruppen bezeichnen als auch die dafür zuständige Einheit einer Organisation. Die Funktion der Public Relations hat sich im Laufe ihrer Ausdifferenzierung (siehe Geschichte) mehrfach gewandelt, und mit ihr auch die Definitionen. Carl Hundhausen liefert in seinem Artikel in der Zeitschrift Die deutsche Werbung aus dem Jahre 1937 folgende Definition: „Public Relations ist die Kunst, durch das gesprochene oder gedruckte Wort, durch Handlungen oder durch sichtbare Symbole für die eigene Firma, deren Produkt oder Dienstleistung eine günstige öffentliche Meinung zu schaffen.“ Public Relations grenzt sich begrifflich zum einen von Agitation oder Werbung insoweit ab, als sie nicht einzelne Handlungen anzielt (etwa eine Stimmabgabe, einen Warenkauf), sondern ein generelles positives Image und eine gute Reputation erzielen möchte. Public Relations kann auf makrosozialer Ebene als gesellschaftliches Teilsystem verstanden werden, das in einem Interdependenzverhältnis zu Marketing und Journalismus steht, die als verwandte Subsysteme in Wirtschaft und Publizistik ähnliche Aufgaben wahrnehmen. (Vgl. Ronneberger/Rühl 1992) Unter dem Schlagwort „Determinationshypothese versus Intereffikationsansatz“ fand in den 1990er Jahren eine ausführliche Beschäftigung mit dem Verhältnis von Public Relations und Journalismus statt. Die Medienresonanzanalyse (1992) in der Studie von Lothar Rolke ergab ein Verhältnis von Selbstdarstellung zu Fremdbeobachtung in den Medieninhalten von circa 70:30 als normal, was bedeutet, dass Journalisten häufiger die Pressemitteilungen von Unternehmen und Institutionen übernehmen, als selbst zu recherchieren. Die in neuerer Zeit etwa von Michael Kunczik gebrauchte Gleichsetzung von Public Relations und Propaganda wird vor allem in Deutschland problematisch gesehen. Public Relations und die von einigen Autoren synonym gebrauchten Begriffe Öffentlichkeitsarbeit, Organisationskommunikation, Kommunikationsmanagement oder Beziehungsmanagement stehen mikrosozial betrachtet für denjenigen Typ öffentlicher Kommunikation, der für eine Organisation bzw. Institution Funktionen und Aufgaben erfüllt. Diese Ziele von Public Relations können sein: Information, Kommunikation und Persuasion, und langfristige Ziele wie der Aufbau, die Erhaltung und Gestaltung konsistenter Images. Der Begriff Unternehmenskommunikation bezieht sich nur auf eine Art von Organisationen, nämlich profitorientierte Unternehmen. Da Public Relations in dem Spannungsfeld einer Organisation agiert, soll ein Konsens mit den Teilöffentlichkeiten in der Umwelt der Organisation geschaffen werden und so auch im Fall von Konflikten glaubwürdiges Handeln der Organisation ermöglicht werden. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei den Bezugsgruppen der Organisation zuteil, also etwa Anteilseignern, Bewohnern, Bürgern, Bürgerinitiativen, dem Gesetzgeber, Kapitalgebern, Kunden, Lieferanten, Massenmedien, Mitarbeitern, usw. Nicht glaubwürdig und deshalb verpönt ist das sogenannte Astroturfing. Auch Teile des Guerilla-Marketing fallen in diese Grauzone. (Quelle Wikipedia) Seite 10 Finanzübersicht und deren Aufstellung Ziel: Das Hauptziel der externen Public Relations ist der strategische Aufbau einer Beziehung zwischen Organisationen (z. B. Unternehmen, gemeinnützigen Institutionen, Parteien) einerseits und externen Stakeholdern (z. B. Kunden, Lieferanten, Aktionären, Arbeitnehmern, Spendern, Wählern, Initiativen, Behindertenwerkstätten, ect.) anderseits, um Sympathie und Verständnis dieser Gruppen gegenüber der Organisation zu erzeugen. Dazu gehört die Gewinnung von Meinungsführern, Beeinflussung politischer Entscheidungsträger (Lobbyismus), die Okkupation von Begriffen (Wording), d. h. die Bereitstellung eines Katalogs an Euphemismen, deren Nutzung den Aufbau eines konsistenten Bildes in der Öffentlichkeit fördern soll. Ein weiteres Ziel externer Öffentlichkeitsarbeit ist der Ausbau des Bekanntheitsgrads einer Organisation (etwa durch Media Relations). Hauptaufgabe der internen Public Relations ist der Aufbau einer Corporate Culture und eines Corporate Image. Die hauptsächliche Anspruchsgruppe sind dabei die Mitarbeiter, besonders hervorzuheben sind Führungskräfte. Dabei werden als Einzelfunktionen (nicht unbedingt systematisch ausgefeilt) die Informations-, Kontakt-, Image-, Harmonisierungs-, Stabilisierungs-, Absatzförderungs-, Kontinuitäts-, Balance- und Sozialfunktion unterschieden. Anlässe sind etwa die Einführung neuer Produkte auf den Markt, Personalveränderungen, Jubiläen, Jahresabschlüsse, Aufnahme neuer Beziehungen, das soziale Engagement, wichtige Besuche und Krisenkommunikation. (Quelle-Wikipedia) Aufgaben und Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit Die grundsätzliche Aufgabe der Public Relations ist es, den Kontakt zwischen einem Auftrag- oder Arbeitgeber und einer definierten Anspruchsgruppe herzustellen, zu festigen oder auszubauen. Die Deutsche Gesellschaft für Public Relations (DPRG) teilt das Aufgabenfeld der Öffentlichkeitsarbeit in elf Gebiete ein: 1. Human Relations richten sich an Mitarbeiter, aber auch deren Angehörige sowie an frühere und potenzielle Mitarbeiter und Mitglieder 2. Media Relations richten sich an Vertreter journalistischer Massenmedien als potenzielle Multiplikatoren öffentlicher Informationsverbreitung. 3. Public Affairs richten sich an Mandats- und Entscheidungsträger in Politik und öffentlicher Verwaltung und ist in der Praxis entgegen der Bezeichnung eher eine vertrauliche Angelegenheit. 4. Financial/Investor Relations richten sich an die Kreise mit Kapital-Interessen wie Miteigentümer, Gläubiger oder Finanz-Analysten. 5. Community Relations richten sich an Anwohner und das nachbarschaftliche Umfeld (s.a. Corporate Citizenship und Corporate Social Responsibility). 6. Product Publicity/Produkt-PR richten sich an Nutzer und potenzielle Nutzer von Produkten und Dienstleistungen. 7. Öko-Relations richten sich an kritischen Diskursen um Normen und Werte der Umweltbilanz aus. 8. Issues Management dient themenbezogener Kommunikation. 9. Crisis Management regelt kritische Kommunikationssituationen. Finanzübersicht und deren Aufstellung Seite 11 10. Corporate Identity gestaltet das kommunikative Erscheinungsbild. 11. Vertriebs-PR unterstützt Vertriebsaktivitäten. Hierzu steht eine Reihe von Kommunikationsinstrumenten zur Verfügung, unter anderem sind dies: Presse- bzw. Medienarbeit: Schreiben und Verbreiten von Pressemitteilungen, Themenbeiträgen für verschiedene Medien, Anwenderberichten, Reden, Biografien, Themenplanung, über Pressekonferenzen und Gesprächsrunden, Redaktionsbesuche mit Kunden, Beantworten von Presseanfragen, Durchführung von Journalistenreisen und Interviews, Pressekonferenzen, Pressegesprächen, Presseeinladungen, Internetbetreuung, Bereitstellung von Fotomaterial. Medienbeobachtung: Beobachtung der Medienpräsenz sowie Auswertung und Analyse der Berichterstattung, zum Beispiel durch das Erstellen von Pressespiegeln sowie quantitativen und qualitativen Medienresonanzanalysen. Kommunikations-Controlling: Über die Medienbeobachtung hinausgehende Messbarmachung und Auswertung der PR-Aktivitäten. Messung des Beitrags der PR zum Erfolg und zur Wertsteigerung eines Unternehmens. Mediengestaltung: Erstellen von Geschäftsberichten, Broschüren, Flyern, Anzeigen, Newslettern, Verbraucherzeitschriften, Internet-Seiten, Advertorials. Veranstaltungsorganisation: Planung und Durchführung von Konferenzen, Seminaren, Festen, Verbraucherveranstaltungen, Messen und sonstigen Events wie etwa Meet and Greet Interne Kommunikation: Erarbeitung von Mitarbeiterzeitschriften, Newslettern, Planung und Durchführung von Veranstaltungen für Mitarbeiter, Schulung von Mitarbeitern, Intranetbetreuung, Wording Online-PR: Verbessern klassischer PR-Instrumente durch zusätzliche Services (z. B. Online-Newsroom), Entwickeln eigener Instrumente und Strategien (z. B. Corporate Websites, Themenwebsites, Corporate Blogs, Online-Magazine, Online-Campaigning) Training: Medientraining, Fortbildungen, Schreibtraining (Quelle Wikipedia) Zuständigkeit für diesen Bereich: Daniela Sedelke Mithilfe: LAG selbstbestimmte Behindertenpolitik Finanzübersicht und deren Aufstellung Seite 12 Infostände Ein Informationsstand, Infotisch oder Werbestand ist eine temporär eingerichtete Station, die dazu dient, Informationen oder Werbung in Form von Broschüren oder Flugblättern zu verteilen. Dabei kann es sich um Material zu religiösen oder politischen genauso wie zu gesellschaftlichen Themen handeln; Betreiber sind beispielsweise Lobbygruppen, politische Parteien, religiöse Verbände oder Nichtregierungsorganisationen. Ziel ist, anders als bei einer Demonstration, nicht die freie Meinungsäußerung, sondern die Kommunikation mit Passanten oder potentiellen Kunden, Förderern und Wählern. Infostände werden deshalb meist an von Fußgängern stark frequentierten Orten wie Einkaufspassagen, Fußgängerzonen, Straßenfesten oder auf Messen speziell als Messestand eingerichtet, wo andere Bedingungen gelten als im öffentlichen Raum. Oft bestehen die Stände schlicht aus einem Tisch als Ablagefläche und einem Schirm oder Pavillon, der als Wetterschutz und Blickfang dient. Informationsstände dürfen jedoch keinem rein kommerziellen Zweck dienen: Der Verkauf von Artikeln wird von den städtischen Behörden, die für die Genehmigung von Infoständen zuständig sind, verboten oder nur in geringem Rahmen und zum Selbstkostenpreis gestattet. Die Erlaubnis zur Errichtung von Informationsständen wird in der Regel nur zeitlich befristet erteilt. Die Stände müssen oft darüber hinaus gewisse weitere Anforderungen erfüllen. So dürfen sie etwa eine gewisse Maximalfläche nicht überschreiten, Passanten dürfen nicht aktiv in Gespräche verwickelt werden und das Informationsmaterial darf nur am Stand selbst ausgegeben werden. Die Genehmigungen werden in den jeweiligen Bezirksverbänden angefragt. Jede Standgenehmigung wird für ein Jahr vom Bezirksamt des jeweiligen Bezirkes bewilligt. In der Regel belaufen sich die Kosten jeweils auf 90,00 EUR. (Quelle Wikipedia) Zuständigkeit für diesen Bereich: Alle Mitglieder der LAG selbstbetimmte Behindertenpolitik insbesondere Daniela Sedelke und Christian Specht. Material Besorgung und Stand: Leo Höllscher Finanzübersicht und deren Aufstellung Seite 13 Schatzmeister_n Ein Schatzmeister, auch Kassenführer, Kassierer, Kassier, Kassenwart, Quästor, Treasurer oder Finanzvorstand ist die Person im Vorstand einer Gesellschaft, die für die Verwaltung von Kasse und Finanzen zuständig ist. Der Kassenwart ist in der Regel für die Buchführung und Kassenführung verantwortlich und legt der Mitgliederversammlung einen Rechenschaftsbericht vor. Zusätzlich wird die Kassenführung durch Kassenprüfer geprüft, die der Mitgliederversammlung ebenfalls berichten. (Quelle Wikipedia) Zuständigkeit für diesen Bereich hat: Stellvertreter: Daniela Sedelke Paul Schlüter Protokollant_nnen Das Protokollieren ermöglicht Vorgänge zu rekonstruieren oder zu planen, um Fehler bzw. Fehlfunktionen zu orten bzw. zu vermeiden. Bei Staats- und Kommunikationsprotokollen soll die Festlegung von Abläufen absehbares Fehlerverhalten oder zumindest Unsicherheiten bei den Beteiligten oder bei den Abläufen zu vermeiden helfen. Bei Abfolge- bzw. den technischen Logging-Protokollen sollen mögliche Fehlentscheidungen bzw. Fehlfunktionen, die in der Gegenwart nicht erkennbar oder nicht unmittelbar behandelbar sind, zumindest im Nachhinein analysiert und kausal zugerechnet werden können (Fehleranalyse). Kommunikationsprotokolle dienen im weitesten Sinne ausschließlich der Beobachtung, Selbststeuerung und Behebung von Übertragungsfehlern. Insofern werden Protokolle überall dort eingerichtet, wo ebenso mit regelmäßigen Abläufen aber auch Fehlern, Störungen oder Abweichungen gerechnet werden muss, weil deren Auftreten absehbar ist. Protokolle dienen der Kontrolle über Abläufe bzw. Operationen und Entitäten, entweder im Voraus, gegenwärtig oder im Nachhinein. Insofern kann die obige Definition ergänzt werden um die Funktion, die dem Protokollieren im Allgemeinen zukommt: Anforderung an ein Protokoll An eine Protokollierung im Sinne einer beweisfesten Aufzeichnung werden deshalb hohe Anforderungen gestellt. Darunter fallen insbesondere folgende Gesichtspunkte: die inhaltliche Richtigkeit die Vollständigkeit die Erheblichkeit der erfassten Vorgänge oder Ereignisse die Echtheit der Urheberschaft die Gültigkeit des Protokolls Nur bei Gewähr dieser Anforderungen kann ein Protokoll zuverlässig Auskunft geben. Liegt die Gewähr inhaltlicher Richtigkeit des Protokolls vor, kommt ihm positive Beweiskraft zu. Durch die positive Beweiskraft wird nachgewiesen, dass die protokollierten Vorgänge oder Finanzübersicht und deren Aufstellung Seite 14 Ergebnisse wie erfasst stattgefunden haben. Ist die Vollständigkeit sichergestellt, kann einem Protokoll auch eine negative Beweiskraft zugeschrieben werden. Dadurch wird der Beweis erbracht, dass nicht beurkundete Vorgänge nicht stattfanden und nicht beurkundete Ergebnisse nicht zustande kamen. Mit der Echtheit des Protokolls steht und fällt seine gesamte Beweiskraft. Der Nachweis der Fälschung entkräftet das gesamte Protokoll. Die Gültigkeit eines Protokolls wird in der Regel mit der Unterschrift oder mit einem sonstigen Abschluss- und Identitätsvermerk des Protokollführers oder einer sonstigen Gewährsperson bzw. dem Gremium hergestellt. Diese Anforderungen muss durch den Zeitpunkt der Anfertigung (Jetzt-Protokoll ist zuverlässiger als ein Gedächtnisprotokoll), die Art und Weise der Protokollierung (technisches Gerät oder Protokollführer), bei der Erfassung (Sensorik, Objektivität) und Lagern der Daten (Archivierung, stabiles Medium mit kontrollierter Zugänglichkeit) erfüllt werden. (Quelle Wikipedia) Zuständigkeit für diesen Bereich hat: HansPeters Clausen, Sonja Kemnitz, Leo Höllscher Veranstaltungen Definition: Eine Veranstaltung ist ein zeitlich begrenztes und geplantes Ereignis mit einer definierten Zielsetzung oder Absicht, einer Programmfolge mit thematischer, inhaltlicher Bindung oder Zweckbestimmung in der abgegrenzten Verantwortung eines Veranstalters, einer Person, Organisation oder Institution, an dem eine Gruppe von Menschen teilnimmt. (Quelle Wikipedia) Ziele: Veranstaltungen haben unterschiedliche Ziele aus denen sich das "Veranstaltungsdesign"/die Veranstaltungsform ableitet. Das Veranstaltungsdesign wird dabei bestimmt von Didaktik, Methodik, Kommunikationsform, Ablauf, Veranstaltungsort, Veranstaltungsstätte (Räume, Technik etc.) und ist Grundlage für die Veranstaltungsform. Veranstaltungen lassen sich in fünf Kernziele unterteilen: Innovation (bspw. etwas Neues (Innovation) soll erarbeitet werden) Motivation (Emotionsvermittlung/bspw. Teilnehmer erfahren/lernen ein bestimmtes (gemeinsames) Ziel) Information (Informationsvermittlung/Wissenstransfer) Entscheiden Verkaufen (bspw. Verkaufsförderung) Zuständigkeit für diesen Bereich: Daniela Sedelke und Christian Specht Finanzübersicht und deren Aufstellung Seite 15 Mithilfe bei der praktischen Umsetzung: LAG selbstbestimmte Behindertenpolitik Koorperationspartner Lebenshilfe, Behindertenwerkstätten, Behindertenverband Berlin, Integrationsprojekt e.V, Theater THIKWA, Daheim statt heim, SoVD, BSK, Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Senatsverwaltung LaGeSoz, BB, Netzwerk zur beruflichen Integration für Menschen mit Behinderung, Aktion Mensch, USE, Berliner Behindertensportverband e.v, VDK, Blinden und Sehbehindertenverband, Verdi, DGB, Volkssolidarität, Gehörlosenverband, People First, Weibernetz, Netzwerk für Behinderte Frauen, VVN BDA Termine Die Landesarbeitsgemeinschaft selbstbestimme Behindertenpolitik wird sich jeden 4. Dienstag, um 18:00 Uhr, im Monat im Karl-Liebknecht Haus, Kleine Alexanderstraße 28, treffen. Der Raum wird per Mail mit einer Tagesordnung frühzeitig verkündet, bzw. jedes Mitglied kann die anberaumte Sitzung jeweils unten am Pförtner erfragen. 25.06.2013 – 18:00 Uhr 30.07.2013 – 18:00 Uhr 26.08.2013 – 18:00 Uhr 24.09.2013 – 18:00 Uhr 29.10.2013 – 18:00 Uhr 26.11.2013 – 18:00 Uhr 31.12.2013 – 18:00 Uhr – fällt aus. 28.01.2014 – 18:00 Uhr 25.02.2014 – 18:00 Uhr 25.03.2014 – 18:00 Uhr 29.04.2014 – 18:00 Uhr 27.05.2014 – 18:00 Uhr 25.06.2014 – 18:00 Uhr 29.07.2014 – 18:00 Uhr 26.08.2014 – 18:00 Uhr 30.09.2014 – 18:00 Uhr 28.10.2014 – 18:00 Uhr 25.11.2014 – 18:00 Uhr 30.12.2014 – 18:00 Uhr – fällt aus Zuständigkeit für diesen Bereich hat: Daniela Sedelke Finanzübersicht und deren Aufstellung Seite 16 Sonstiges / Ressourceneinsatz bei Ambivalenzen Der Punkt Sonstiges/Ressourceneinsatz soll als Haltepunkt festgehalten werden. Hierfür werden zwei Mitglieder benannt, die im Notfall für eine unerledigte Aufgabe einspringen sollen. Das kann sein: Teilnahme an einer Demo oder ein Protokollschreiben bzw. Die Aufgabe zu übernehmen die gerade ein anderes Mitglied nicht erfüllen kann. Zuständigkeit für diesen Bereich hat: Elke Breitenbach, Andre Nowak, Sonja Kemnitz Ziele der LAG selbstbestimmten Behindertenpolitik Ziel der Landesarbeitsgemeinschaft selbstbestimmte Behindertenpolitik ist es für die Bürger_nnen für Fragen, Antwort und Hilfe, da zu sein. Die Einhaltung der UN Behindertenrechtskonvention einzuhalten und an deren Umsetzung mitzuwirken und sie zu propagieren und ggf. agitieren. Inklusion zu verstehen und an dessen Papier mitzuwirken, Hilfestellung zu leisten für deren Umsetzung in allen Bildungspolitischen, Sozial,- und Gesundheitspolitischen Netzwerken zu verankern. Vorhaben und Projekte 1. Hilfe beim 18. Deutschen Bundestagswahlkampf 2013 (Wahlprogramm in leichter Sprache) 2. Integrative Spielplätze (BVVén Spielplatzkommissionen) (To – Juni) 3. Barrierefreie Geschäftsstellen (bei den Besuchen der Fraktionen BV und BVV darauf hinweisen) 4. RBB Rundfunkrat in Kooperation mit der Volkssolidarität (Ende des Jahres) 5. ÖPNV Halteschilder einfacher Layouten? (Fristsetzung beachten) (Elke Breitenbach – Sven Kude – anfragen wie oder ob der Antrag durchgekommen oder nicht ist) 6. Radiosender für Beeinträchtigte Menschen (Anfang nächstes Jahr) 7. Kontinuierliche Demo mit Kooperationspartner (3.12 und 5.5 ) 8. Vorstellung der LAG in allen Bezirken bei den Bezirksvorständen (ab Juli einladen) 9. Vorstellung der LAG bei potenziellen Kooperationspartner (Kontinuierlich) 10. Feste begleiten und Präsenz zeigen (Kontinuierlich) 11. Infostände begleiten, durchführen und Gespräche führen mit den Bürger_nnen (Kontinuierlich) 12. Mithilfe beim Projekt „Netzwerk für berufliche Integration für Menschen mit Beh.“ (To- Juni) 13. Vorstellung bei den BVV Fraktionen die LINKE (ab Juli einladen) 14. Inklusiver Schule 15. Fahrstühle in S-Bahnhöfen und U-Bahnhöfen – Dokumentieren von Reparaturbedürftigen Prozessen Finanzübersicht und deren Aufstellung Seite 17 Satzung der BAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik Beschlossen von der Mitgliederversammlung am 24. und 25. März 2012 in Berlin § 1 Name, Zweck und Ziel (1) Die Bundesarbeitsgemeinschaft Selbstbestimmte Behindertenpolitik der Partei DIE LINKE (BAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik) ist ein bundesweiter Zusammenschluss gemäß § 7 der Bundessatzung der Partei DIE LINKE der Bundesrepublik Deutschland in der sich Parteimitglieder, sowie Sympathisantinnen und Sympathisanten der Partei auf dem Gebiet der Behindertenpolitik engagieren. Ihr Tätigkeitsgebiet ist die Bundesrepublik Deutschland. (2) Die BAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik will durch ihre Arbeit einen Beitrag zur emanzipatorischen behindertenpolitischen Willensbildung der Bundespartei und die Entwicklung entsprechender Programmatik leisten. Sie wirkt durch ihre Arbeit gezielt an behindertenpolitischen Projekten der Partei DIE LINKE mit, initiiert selbst Projekte und koordiniert den fachlichen Austausch von Erfahrungen und Aktivitäten von Akteuren auf Bundes- und Länderebene. Die BAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik bietet den Raum für einen innerparteilichen und öffentlichen Diskurs der Positionen der Partei DIE LINKE zu aktuellen Themen und betrachtet Behindertenpolitik als Querschnittsaufgabe. § 2 Mitgliedschaft, Rechte (1) Mitglied werden und mitarbeiten bei der BAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik können Menschen mit und ohne Behinderung, die den politischen Zielen der Partei DIE LINKE verbunden sind. Eine Mitgliedschaft in der Partei DIE LINKE ist nicht zwingend. Die Erklärung der Mitgliedschaft bedarf der Schriftform, wird vom SprecherInnenrat erfasst und bestätigt. (2) Mitglieder der BAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik haben ein aktives Wahlrecht bei Wahlen von Gremien, Organen und Delegierten innerhalb der BAG. Außerhalb der BAG gelten die Regelungen der Partei DIE LINKE. § 3 Arbeitsweise und Untergliederungen (1) Die BAG gliedert sich nach Landesarbeitsgemeinschaften (LAGen). Über die Gründung und Auflösung von Arbeitskreisen der BAG entscheidet die Mitgliederversammlung. (2) Die Mitglieder der BAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik arbeiten in der Regel in LAGen, kommunalen und regionalen behindertenpolitischen Gremien mit. (3) Die LAGen arbeiten auf der Grundlage dieser Satzung und der Satzung des Landesverbandes der Partei DIE LINKE, in dem sie tätig sind. Sie können sich eine eigene Satzung / Geschäftsordnung geben, in der die Eigenschaft als Gliederung der BAG Selbstbestimmte Finanzübersicht und deren Aufstellung Seite 18 Behindertenpolitik festzuhalten ist. Bestimmungen in den Satzungen/ Geschäftsordnungen der LAGen dürfen dieser Satzung nicht widersprechen. § 4 Mitgliederversammlung (1) Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ der BAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik. Sie berät und beschließt über inhaltliche und organisatorische Fragen. Sie findet mindestens zweimal im Jahr statt. (2) Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören besonders die Beratung und Beschlussfassung über die Satzung der BAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik, den Jahresfinanzplan, sowie inhaltliche Dokumente der BAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik zur Behindertenpolitik. Die Mitgliederversammlung nimmt die Berichte des SprecherInnenrates entgegen und entscheidet über seine Entlastung. (3) Einladungen zu Mitgliederversammlungen mit dem Vorschlag für die Tagesordnung sind sechs Wochen zuvor per E-Mail, Post oder Fax zu verschicken. Änderungsvorschläge sowie Anträge sind spätestens vier Wochen vor den Beratungen schriftlich oder per E-Mail an die Koordinierungsstelle im KL Haus zu richten, und spätestens zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung von den SprecherInnenrat an die Mitglieder zu versenden. Dringlichkeits- oder Initiativanträge können von einem Drittel der anwesenden Mitglieder der BAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik schriftlich auf der Mitgliederversammlung eingebracht werden. Über alle Beratungen der BAG werden Protokolle geführt, die den Mitgliedern bis spätestens vier Wochen nach Sitzung per E-Mail bzw. im Internet zugänglich gemacht werden. (4) Die Mitgliederversammlung muss unverzüglich unter Wahrung der vorgesehenen Frist einberufen werden, wenn dies schriftlich unter Angabe von Gründen von entweder 20 Prozent der Mitgliedschaft oder drei Landesarbeitsgemeinschaften verlangt wird. (5) Wahlen, Vertrauensfragen und satzungsändernde Beschlüsse können auf einer Mitgliederversammlung nur dann durchgeführt werden, wenn sie bereits bei Einberufung, also mindestens sechs Wochen vor dem anberaumten Termin, angekündigt wurden. (6) Die Mitgliederversammlung ist bei ordnungsgemäßer Einberufung beschlussfähig. Ihre Beschlüsse sind gültig, wenn sich mindestens die Hälfte der zum Zeitpunkt der Abstimmung anwesenden Mitglieder der BAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik an der Abstimmung beteiligt hat. (7) Die BAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik führt in der Regel alle zwei Jahre eine Behindertenpolitische Konferenz durch, welche die Grundlagen der politischen Ausrichtung festgelegt. Finanzübersicht und deren Aufstellung Seite 19 (8) Die BAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik beantragt die notwendigen Mittel für ihre Arbeit im Rahmen des Finanzplanes der Partei DIE LINKE. Darüber hinaus stehen die durch die BAG direkt eingeworbenen Spenden der BAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik für ihre Arbeit zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um Spenden an eine politische Partei im Sinne von § 25 des Gesetzes über die politischen Parteien (Parteiengesetz). (9) Die Mitgliederversammlung der BAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik wählt im Rahmen des von der Partei DIE LINKE beschlossenen Delegiertenschlüssels die Delegierten der BAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik zum Bundesparteitag der Partei DIE LINKE und nominiert Kandidat(inn)en für den Parteivorstand und den Bundesausschuss. (10) Die Mitgliederversammlung wählt für zwei Jahre einen SprecherInnenrat, bestehend aus zwei gleichberechtigten SprecherInnen der BAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik. Darüber hinaus können in den SprecherInnenrat Beisitzer/innen gewählt werden. Die genaue Anzahl der Mitglieder des SprecherInnerates wird vor Durchführung der Wahl durch die Mitgliederversammlung festgelegt. Die Regelungen zur Gleichstellung und Geschlechterdemokratie in den §§ 9 und 10 der Bundessatzung der Partei DIE LINKE sind anzuwenden. (11) die Mitgliederversammlung ist öffentlich. Die Sitzungsleitung für eine quotierte Redeliste. Die Redezeit soll 3 Minuten nicht überschreiten. Die Sitzungsleitung übt das Hausrecht aus und achte darauf, dass genügend Pausen gemacht werden. § 5 SprecherInnenrat (1) Der SprecherInnenrat übernimmt fachpolitisch arbeitsteilig die Vorbereitung und Durchführung der Mitgliederversammlungen und Veranstaltungen der BAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik. Er koordiniert die Arbeit in Absprache mit den LAGen und zeitweiligen Arbeitsgruppen. Die Sprecher/innen vertreten die BAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik in der Bundespartei und gegenüber der Öffentlichkeit. (2) Der SprecherInnenrat ist zwischen den Tagungen der Mitgliederversammlung das höchste Organ und Tag öffentlich. Er ist der Mitgliederversammlung rechenschaftspflichtig und arbeitet auf der Grundlage ihrer Beschlüsse. Er informiert die Mitglieder der BAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik, an die UNO sowie die Mitglieder, Vorstände und Parlamentsfraktionen der Partei DIE LINKE, sowie andere Zusammenschlüsse in und bei der Partei DIE LINKE regelmäßig über seine Tätigkeit und seine Beschlüsse. Rechenschaftsberichte des SprecherInnenrates werden einmal jährlich erarbeitet und der Mitgliederversammlung vorgelegt. (3) Der SprecherInnenrat führt eine ständig zu aktualisierende Mitgliederliste und legt die schriftlichen Eintrittserklärungen der Parteimitglieder dem Parteivorstand der Partei DIE Finanzübersicht und deren Aufstellung Seite 20 LINKE zum Nachweis der in § 7 (2) der Bundessatzung der Partei DIE LINKE festgelegten Kriterien vor. (4) Der SprecherInnenrat tritt mindestens halbjährlich zusammen. Er wird von Sprecherin und Sprecher schriftlich mit einer Frist von zwei Wochen unter Angabe der Tagesordnung und des Tagungsortes einberufen. Bei außerordentlichen Anlässen kann die Einberufung kurzfristiger erfolgen. § 6 Länderrat (1) Zur Koordinierung gemeinsamer Aktivitäten und der Entwicklung gemeinsamer Politik wird ein Länderrat der BAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik geschaffen. In diesem Länderrat sind die Mitglieder des Sprecherrates der BAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik und jeweils ein/e Sprecher/in der LAGen. Der Länderat tritt mindestens zweimal im Kalenderjahr zusammen. § 7 Schlussbestimmungen Die vorliegende Satzung dient der Umsetzung der Bundessatzung der Partei DIE LINKE und trifft ergänzende Regelungen. Im Übrigen gelten für die Arbeit der BAG Selbstbestimmte Behindertenpolitik die Bundessatzung und die Ordnungen der Partei DIE LINKE. Diese Satzung tritt am 26. März 2012 in Kraft. (Quelle: Satzung die LINKE) Seite 21 Finanzübersicht und deren Aufstellung Aufgaben und Arbeitsweise der BAG und LAG selbstbestimmte Behindertenpolitik VIII. Aufgaben und Arbeitsweise der BAG und LAG´en von Ilja Seifert verfasst aus der Publikation „Leitgedanken zur Behindertenpolitik der Partie die LINKE. Bis 2007 reichte scheinbar das Konstrukt der AG, um außerparlamentarisch und innerparteilich behindertenpolitische Schwerpunkte zu diskutieren und daraus innerparteiliche wie parlamentarische Aktivitäten abzuleiten. Mit dem Zusammenschluss von PDS und WASG zur Partei DIE LINKE und zunehmender Präsenz der LINKEN in Landesund Kommunalparlamenten und -ämtern wurden inhaltliche wie organisatorische Anforderungen größer. Mit den Gründungen von Landesarbeitsgemeinschaften (LAG´en) erfolgte 2008 die Umbenennung der AG in die Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Selbstbestimmte Behindertenpolitik. Die BAG und die LAG´en sind keine Selbsthilfeorganisationen oder Vereine der Selbsthilfe innerhalb der Partei, sondern strategisch orientierende Parteigremien. Grundlage für die Tätigkeit der BAG und LAG´en sind das Parteiprogramm, das Statut und die jeweilige Satzung. Ihre Ziele und Aufgaben in der Bundespartei bzw. im jeweiligen Landesverband sind (hauptsächlich aufklärerisch) dafür zu sorgen, dass die Behindertenpolitik in der Programmatik und in der Politik der Partei angemessen berücksichtigt und gefasste Beschlüsse von Parteitagen, Vorständen und anderen Gremien umgesetzt werden. Dies betrifft sowohl die in den vorherigen Punkten beschriebenen gesellschaftspolitischen Aufgabenstellungen wie auch die Belange von Menschen mit Behinderungen innerhalb der Partei, ihr Recht auf Selbstvertretung, Persönlichkeitsentwicklung und Teilhabe, zum Beispiel deren Präsenz in Vorständen, Barrierefreiheit in den Geschäftsstellen, bei Veranstaltungen und in den Publikationen (einschließlich Internet) der LINKEN. Eng arbeiten die BAG bzw. LAG´en mit anderen Zusammenschlüssen der Partei sowie mit Fraktionen und Mandatsträgern der LINKEN im Europaparlament, im Bundestag und den Landtagen zusammen. Zum anderen sind wir auf der jeweiligen Ebene auch Partner für Vereine und Verbänden von Menschen mit Behinderungen. Hierzu dienen regelmäßige Zusammenkünfte der BAG und LAG´en und thematische Veranstaltungen, zu denen auch sympathisierende und interessierte Menschen aus allen Bereichen, vorrangig Menschen mit Behinderungen, eingeladen werden. Die Tradition der BAG, alle zwei Jahre gemeinsam mit den LAG´en eine behindertenpolitische Konferenz durchzuführen und deren Ergebnisse in einer Broschüre zu veröffentlichen, soll fortgesetzt werden. Mitglied der BAG können Mitglieder der LINKEN und Sympathisierende mit und ohne Behinderungen sein, die Interessen linker Behindertenpolitik haben. Angestrebt ist, dass mindestens ein/e Vertreter/in jeder LAG sowie der Linksfraktionen aus dem EP und dem Bundestag an den Beratungen der BAG teilnehmen, um den Erfahrungsaustausch und die Koordinierung der Arbeit zwischen den LAG´en und der BAG und den Fraktionen zu gewährleisten. Die BAG und die LAG´en sind Bestandteil der Partei DIE LINKE und fühlen sich der politischen Grundhaltung der Partei verpflichtet. Mit ihrer Arbeit wird die Partei gestärkt und Behindertenpolitik als ein Bestandteil ihrer Politik gefestigt. Kontaktinformationen Seite 22 Kontaktinformationen Stand 04/2013 – 04/2015 Vorsitzende Daniela Sedelke Tel. 030 66303145 Handy: 0176 63437189 [email protected] Vorsitzender Christian Specht Assistenz: Leo Höllscher Parteiinformationen Die LINKE Berlin Adresse: Bundesgeschäftsstelle der Partei DIE LINKE Karl-Liebknecht-Haus Kleine Alexanderstraße 28 10178 Berlin Telefon: Bürgeranfragen: 030 24 009 999 Website: Website: http://www.die-linke berlin.de/die_linke/partei/lag_und_ig_plattformen/selbstbestimmte_behindertenpolitik/