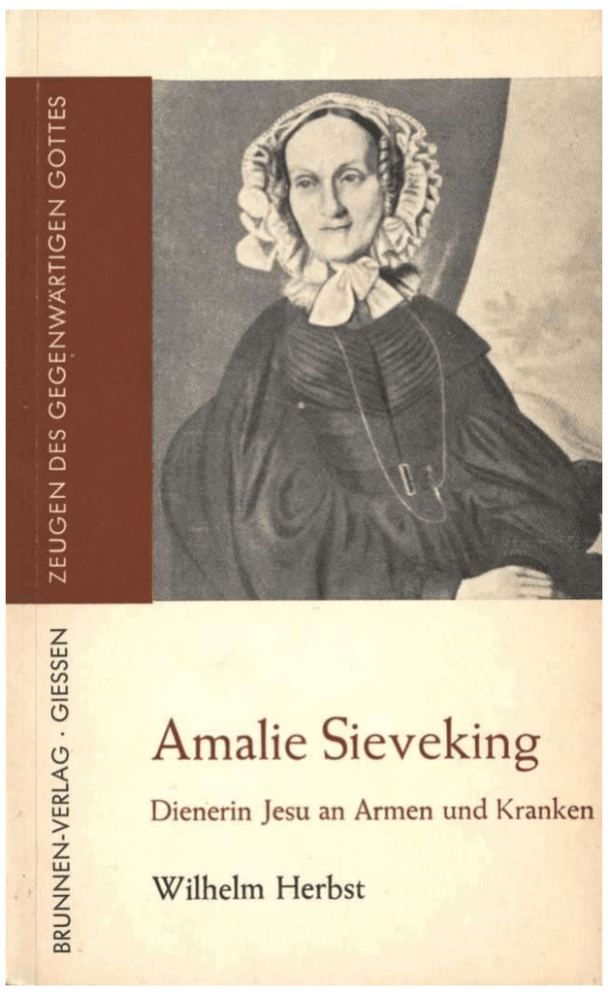

Amalie Sieveking

Werbung