Einführung in die empirische Sozialforschung für Geographen

Werbung

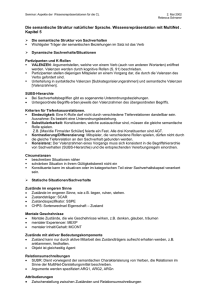

Einführung in die empirische Sozialforschung für Geographen 290217 VU © Peter Weichhart 2 Std., 3 ECTS-Punkte Mittwoch 12.30 -14.00; Hs. I (NIG) , Kapitel 29.01; 29.04; 29.05 Modul 03/05 Das semantische Differenzial (Polaritätenprofil, Eindrucksdifferenzial) SS2009 EESG/03/05/01 Das semantische Differenzial… … ist eine gängige sozialwissenschaftliche Methode zur Erfassung von Einstellungen gegenüber beliebigen Objekten, die auch in der Humangeographie und der Siedlungssoziologie immer wieder eingesetzt wird. Eine der Anwendungsmöglichkeiten dieses Messverfahrens besteht darin, die Reaktion von Versuchspersonen auf bestimmte Phänomene oder Sachverhalte zu bestimmen. Dabei wird ein vorgegebener Stimulus („Konzept“) auf einer Serie von meist fünf- oder siebenteiligen Skalen abgebildet. EESG/03/05/02 Das semantische Differenzial II Die Skalenenden werden durch zwei kontrastierende Begriffe (meist Adjektive) gebildet (z. B. „laut“ – „leise“, „schön“ – „hässlich“). Man nimmt an, dass mit Hilfe semantischer Differenziale vor allem auch die emotionalen Komponenten von Objektbedeutungen erfasst werden können. (vgl. R. BERGLER, Hrsg., 1975, B. SCHÄFER, 1983, oder H. ECK, 1982). EESG/03/05/03 Das semantische Differenzial III Konzept Skalen -3 -2 -1 0 1 2 3 A C ... W Y B D ... X Z Das vorgegebene Konzept (Automarke, Bild, Wohnquartier, Stadt, …) wird auf den verschiedenen Skalen positioniert. Skalen müssen „konzeptadäquat“ konstruiert werden. EESG/03/05/04 Das semantische Differenzial IV Semantische Differenziale werden immer größeren Probandengruppen (15- 35 Personen) vorgelegt. Die Auswertung erfolgt dann so, dass für jede Skala die Mittelwerte der gesamten Stichprobe berechnet werden. Die Verbindungslinie der Mittelwerte auf den einzelnen Skalen wird dann zu einem Gesamtprofil zusammengefasst und inhaltlich interpretiert. Dabei interessiert besonders auch der Grad der Einhelligkeit, die in den subjektiven Probandenurteilen sichtbar wird. EESG/03/05/05 Auswertung • Berechnung der Mittelwerte für die einzelnen Skalen („Profilhöhe“) • Verbindung der Mittelwerte durch eine Linie („Profillinie“) • Berechnung verschiedener Streuungsparameter (Standardabweichung, Abweichung vom Neutralwert, Prozentanteil der maximal möglichen Abweichung vom Neutralwert etc.) • Berücksichtigung von Median und Modalwert (bimodale Verteilungen sind häufig!) Vorsicht: Daten sind ordinalskaliert! EESG/03/05/06 Beispiele für Verteilungsmuster I altmodisch Transformation der Werte 7 6 5 4 3 2 1 modern 0 5 10 15 20 25 30 35 40 X = 3,18 Median = 3,5 Modalwert = 3 EESG/03/05/07 Beispiele für Verteilungsmuster II altmodisch bimodale Verteilung 7 6 5 4 Wie aussagekräftig ist hier der Mittelwert? 3 2 1 modern 0 5 10 15 20 25 30 35 40 X = 3,93 Median = 4 Modalwerte = 5; 2 EESG/03/05/08 Median und Modalwert(e) Bimodale Verteilungen verweisen auf ambivalente Wertungen und lassen die Vermutung zu, dass die Probanden unterschiedlichen Teilgruppen der Grundgesamtheit angehören. Mögliche Einflussfaktoren: • Alter • Bildungsstatus/Sozialstatus • Wohndauer • Lage der Wohnung innerhalb des Viertels EESG/03/05/09 Ein „Klassiker“ als Anwendungsbeispiel in der Geographie G. HARD und R. SCHERR, 1976, Mental Maps, Ortsteilimage und Wohnstandortwahl in einem Dorf an der Pellenz. – In: Berichte zur deutschen Landeskunde, 50, S. 175-220. Problemstellung: Korrespondieren die kognitive Raumgliederung und die Ortsteilimages mit dem beobachtbaren Interaktions- und Wanderungsverhalten der Bevölkerung? EESG/03/05/10 Semantische Differenziale von vier Ortsteilen Fremdbilder Quelle: G. HARD und R. SCHERR, 1976, Abb. 9. EESG/03/05/11 Semantische Differenziale von vier Ortsteilen Selbstbilder Quelle: G. HARD und R. SCHERR, 1976, Abb. 10. EESG/03/05/12 „Beliebtheit“ der Ortsteile Fremdbild Selbstbild Kreuzheck +0,30 +0,78 Viedel +0,15 +1,03 „Dorfmitte“ -0,23 +1,17 Acker -0,56 +0,98 Abweichung der eindeutig wertenden Skalen vom Neutralwert 3 Quelle: G. HARD und R. SCHERR, 1976, Tab. 2. EESG/03/05/13 Ähnlichkeit von Selbst- und Fremdbild Kreuzheck 0,67 ** Viedel 0,46 * „Dorfmitte“ 0,11 Acker 0,01 ** Signifikant auf dem 1 %- bzw. * 5%-Niveau, Quelle: G. HARD und R. SCHERR, 1976, Tab. 3. EESG/03/05/14 Auffälligkeiten • Selbstbilder weisen eine erstaunliche Ähnlichkeit auf. Sie sind grundsätzlich eher positiv ausgeprägt. Dies gilt auch dann, wenn die betreffenden Siedlungsteile negative Fremdbilder aufweisen. • In Fremdbildern zeigen sich oft erhebliche Differenzen zwischen den einzelnen Konzepten. • Bei Fremdbildern zeigt sich am Beispiel der eindeutig wertenden Skalen eine klare „Beliebtheitsrangfolge“. Beliebte Ortsteile haben positive, unbeliebte hingegen negative Abweichungen vom Neutralwert. • Bei Siedlungsteilen mit gutem Image ist daher die Ähnlichkeit zwischen Selbst- und Fremdbild hoch, bei Gebieten mit schlechtem Image nicht. EESG/03/05/15 Das Selbstbild des „stigmatisierten“ Salzburger Stadtteils Lehen • geringe Abweichung vom Neutralwert, „Ort ohne Eigenschaften“; • die Möglichkeit, das Quartier als „schmutzig“, verachtet“ etc. zu charakterisieren wurde nicht genutzt. Quelle: P. WEICHHART und N. WEIXLBAUMER, 1988 EESG/03/05/16 Das Selbstbild des „stigmatisierten“ Salzburger Stadtteils Lehen – Darstellung nach Median und Modalwert EESG/03/05/17 Semantisches Differenzial Lehen nach dem Bildungsniveau • Probanden mit dem niedrigsten Bildungsniveau tendieren bei den eindeutig wertenden Skalen immer dazu, das jeweils positive Skalenende vorzuziehen. • Bei Probanden mit dem höchsten Bildungsniveau wird immer das negative Skalenende betont. Quelle: P. WEICHHART und N. WEIXLBAUMER, 1988 EESG/03/05/18 Folgerung Angehörige niedrigerer sozialer Schichten und Personen mit niedrigerem Bildungsniveau tendieren dazu, gegenüber dem eigenen Wohnquartier weniger kritisch eingestellt zu sein als Vertreter höherer sozialer Schichten und Personen mit höherem Bildungsstatus. EESG/03/05/19 Semantisches Differenzial Mülln aus der Sicht der Lehener (Fremdbild) Die alte Vorstadt mit dem gleichnamigen Kloster (samt Biergarten) weist eine ganz andere bauliche Struktur auf als Lehen. Der Baubestand ist hier erheblich älter, die Bevölkerungsdichte viel geringer. Unterschiede zum Selbstbild von Lehen: • Urteil ist einhelliger; • Urteil ist erheblich positiver Beiden Stadtteilen werden klar fassbare eigenständige Identitäten zugeschrieben. Mittelwert Lehen EESG/03/05/20 Das Beispiel Eisenhüttenstadt P. WEICHHART, C. WEISKE und B. WERLEN, 2004, Eisenhüttenstadt als Referenzort raumbezogener Identität. Aktuelle Selbstbilder, Fremdbilder und Action Settings. Erarbeitet im Auftrag der Stadt Eisenhüttenstadt. Unter Mitarbeit von U. LUCZAK, K. SCHUCKNECHT, H. GERTEL, M. KUHPAHL, N. GELBMANN, S. WEJROSTA und A. WISBAUER. - Wien, Chemnitz und Jena, unveröffentlichtes Gutachten, 152 Seiten, 53 Abb., 14 Tabellen. Projektlaufzeit Sommer 2003 bis Frühjahr 2004; Feldarbeit 6. 10. 2003 – 11. 10. 2003; Geländepraktikum des Geographischen Instituts der Universität Jena und des Instituts für Soziologie der TU Chemnitz. Übergeordnetes Gesamtprojekt: „Stadt 2030“ EESG/03/05/21 Veröffentlichung des Gutachtens 2006 EESG/03/05/21 b Eisenhüttenstadt EESG/03/05/22 Das „Projektbüro“ Lindenstraße EESG/03/05/23 Befragung der Bevölkerung nach Wohnquartieren Semantisches Differenzial mit 25 Skalen, 4 Runden: • eigenes Wohnquartier; • Nobelviertel; • Quartier mit „eher schlechtem Ruf“; • Gesamtstadt Befragt wurden auch Bewohner ausgewählter Suburbs. EESG/03/05/24 Ein Ort „ohne Eigenschaften“ Im Semantischen Differenzial wird EHST neutral, indifferent und zurückhaltend beurteilt. kein/ Hauptschulabschluss n= 25 Realschulabschluss/ 10. Klasse n=50 Hochschulreife/ Hochschulabschluss n=33 Keine nennenswerte Differenzierung nach dem Bildungsstatus! EESG/03/05/25 Ein „Nobelviertel“ und ein stigmatisierter Stadtteil Zwei Siedlungsbereiche unterscheiden sich in ihrem Image klar vom Rest des Siedlungskörpers. • Der Bereich Schönfließ – Werksiedlung erscheint (besonders prägnant im Fremdbild) als ausdrückliches Nobelviertel. Wichtige Imageelemente: die landschaftliche Lage und eine hervorgehobene Statusposition. • WK VII besitzt den Ruf eines unterprivilegierten und stigmatisierten Unterschichtquartiers. • Eher schlechtes Image: WK VI, positiv: Diehlo und WK V • Der Rest der Stadt und der Suburbs: indifferent und farblos EESG/03/05/26 „Nobelviertel“ EESG/03/05/27 Viertel mit „eher schlechtem Ruf“ EESG/03/05/29 kein/ Hauptschulabschluss n= 16 Fremdbilder WK VII und Schönfließ Realschulabschluss/ 10. Klasse n=37 Hochschulreife/ -abschluss n=20 WK VII kein/ Hauptschulabschluss n= 12 Realschulabschluss/ 10. Klasse n=26 Hochschulreife/ -abschluss n=10 Schönfließ EESG/03/05/31