Auswendigspiel im Brass-Ensemble

Werbung

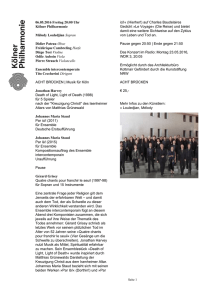

UNIVERSITÄT FÜR MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST WIEN Institut für Institut für Musik- und Bewegungserziehung sowie Musiktherapie Auswendigspiel im Brass-Ensemble Qualitative Studie zu Gründen und Methoden des Auswendigspiels in Ensembles mit dem Schwerpunkt auf Blechblasinstrumente Mag. Katharina Schnetzinger Bakkalaureatsarbeit in der Studienrichtung Instrumental-(Gesangs)pädagogik im Rahmen der Lehrveranstaltung Akustisches Praktikum (Empirische Forschungsmethoden) Betreuer: ao.Univ.-Prof. Mag.phil. Dr.phil. Matthias Bertsch Wien, April 2013 1 Inhaltsverzeichnis 1. Auswendigspielen von Musik ................................................................................. 5 2. Zum Gedächtnis ..................................................................................................... 7 2.1. 2.2. Neuronale Vorgänge ........................................................................................... 7 Die drei zeitlichen Gedächtnistypen ................................................................... 9 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 3. Online Erhebung (empirische Studie).................................................................... 13 3.1. 3.2. 3.3. 4. Das Ultrakurzzeitgedächtnis ......................................................................................... 9 Das Kurzzeitgedächtnis ................................................................................................. 9 Das Langzeitgedächtnis ............................................................................................... 10 Der Onlinefragebogen....................................................................................... 13 Teilnehmer ........................................................................................................ 14 Brass-Ensembles der TeilnehmerInnen ............................................................ 17 Auswendigspielen im Brass-Ensemble .................................................................. 20 4.1. 4.2. Eigene Erfahrungen........................................................................................... 20 Erfahrungen im Ensemble ................................................................................. 21 4.2.1. 4.2.2. 4.3. Gründe für das Auswendigspiel .................................................................................. 21 Veränderungen im Ensemble ...................................................................................... 22 Methoden zum Auswendiglernen .................................................................... 24 5. Training ............................................................................................................... 27 6. Zusammenfassung ............................................................................................... 28 7. Verzeichnisse ....................................................................................................... 29 7.1. 7.2. 7.3. 8. Anhang ................................................................................................................ 32 8.1. 9. Literaturverzeichnis .......................................................................................... 29 Internetseiten ................................................................................................... 30 Abbildungsverzeichnis ...................................................................................... 30 Fragebogen ....................................................................................................... 32 Lebenslauf ........................................................................................................... 37 2 Einführung Die vorliegende Bakkalaureatsarbeit beschäftigt sich mit dem Auswendigspiel in Ensembles, von Blechbläserinnen und Blechbläsern bestehen. Sie soll unter anderem zeigen, warum diese Ensembles beschließen, Stücke oder ein ganzes Konzertprogramm auswendig zu spielen, welche Methoden die einzelnen Musikerinnen und Musikern sowie das gesamte Ensemble dafür verwenden, wie viel Zeit sie dafür benötigen und welche Unterschiede zum Spiel mit Noten von den befragten Personen beobachtet werden. Die Daten wurden mit Hilfe eines Onlinefragebogens gesammelt, der ebenfalls in der vorliegenden Arbeit vorgestellt wird. Die Idee zu dieser Arbeit entstand durch das Frauenbrassquintett „Brassessoires“, welches die Verfasserin 2011 gegründet hat. Das Besondere an diesem Ensemble ist, dass fünf junge Blechbläserinnen auf hohem Niveau gemeinsam musizieren. Natürlich sollten dabei auch die weiblichen Aspekte betont werden, beispielsweise beim Outfit, der Konzertgestaltung oder der Stückwahl. Im Mai 2012 absolvierte das Ensemble sein erstes Konzert unter dem Namen „Ladies Night“ in der Nähe von Linz, es folgte der Gewinn des „XO- Brass Wettbewerbs“, der einen Auftritt beim Blasmusikfestival „Woodstock der Blasmusik 2012“ nach sich zog, sowie Konzerte und musikalische Umrahmungen in Österreich und Deutschland. Bereits nach den ersten Auftritten von „Brassessoires“, bei denen wir Musikerinnen mit Notenständer und schwarzen Mappen nach Noten spielten, gaben uns Zuseherinnen und Zuseher den Rat, das Programm unbedingt auswendig einzustudieren und auf der Bühne ohne Notenständer und Noten präsentieren. Die häufigste Begründung war, dass mit den Notenständern der Kontakt zum Publikum verloren gehen würde und dass ohne sie das Bühnenbild erheblich verbessert werden würde. So begannen wir, im Sommer 2012 einige Stücke auszusuchen, zu Hause auswendig zu lernen und gemeinsam zu proben. Das war zu Beginn nicht einfach, weil wir alle fünf Schwierigkeiten hatten, um vor allem eine größere Anzahl an Stücken oder längere Werke auswendig einzustudieren und zu behalten. 3 Wir begannen damit, immer nur zwei oder drei Stücke auswendig vorzubereiten und dann im Ensemble gemeinsam zu proben. Als wir die ersten Stücke auswendig schafften, waren wir alle überrascht davon, welche Veränderungen das Auswendigspielen beim Musizieren in unserem Ensemble bewirkte. Während den Proben bemerkten wir, dass sich die Intonation verbesserte, wir besser zusammenspielten und aufeinander hörten und wir während des Spielens einen besseren Kontakt zueinander hatten. Der vermehrte Augenkontakt wirkte sich positiv auf die Atmosphäre im Ensemble während und auch nach dem gemeinsamen Musizieren aus. Nach einem Konzert in Loipersdorf, bei dem wir zum ersten Mal einzelne Stücke bei einem Auftritt auswendig präsentierten, stellten wir fest, dass sich das Auswendigspielen im Gegensatz zu den mit Noten gespielten Stücken auch äußerst positiv hinsichtlich des Kontakts zum Publikum auswirkte. Daraufhin beschlossen wir, nach einzelnen Stücken zu Beginn nach und nach das gesamte Programm auswendig zu lernen. Dadurch entstanden völlig neue Situationen vor und während der Konzerte. Vor unseren Auftritten waren wir zu Beginn teilweise sehr nervös – schließlich spielten wir alle zum ersten Mal ein gesamtes Konzertprogramm auswendig und waren nicht sicher, ob wir das ohne Noten und Anhaltspunkte schaffen würden. Die Nervosität nahmen wir jedoch gerne für die erfüllenden Momente, die durch das Auswendigspielen auf der Bühne entstanden, in Kauf. Jede von uns verwendet eine etwas andere Methode, um sich die Stücke einzuprägen und auf der Bühne richtig wiedergeben zu können. Im nachstehenden Kapitel soll ein Überblick über das Auswendigspielen, die Funktionen und Wirkungsweisen beim Lernen von Musik im Gehirn sowie über Methoden, die verwendet werden können, um sich Stimmen, Stücke und ganze Konzertprogramme auswendig zu merken, gegeben werden. 4 1. Auswendigspielen von Musik Auswendigspielen heißt, eine Melodie, ein Musikstück oder ein ganzes Konzertprogramm ohne Noten oder andere Merkhilfe auf einem Instrument wiedergeben zu können. Bevor man als Musikerin oder Musiker diese Melodie, das Musikstück oder das Konzertprogramm auswendig spielen kann, muss man sich diese aneignen und merken (Memorieren), sodass man sich an die Inhalte auch zu einem späteren Zeitpunkt noch erinnern und sie dann wiedergeben kann. Das folgende Kapitel soll einen Überblick über die Abläufe im Gehirn geben, die es überhaupt möglich machen, sich Inhalte und vor allem jene mit musikalischem Gehalt zu merken und wiederzugeben. Das Auswendigspielen von Musik wird oft in Zusammenhang mit Vom-Blatt-Spielen und Nach-dem-Gehör-Spielen genannt und erklärt. Diese musikalischen Aktivitäten erfordern allesamt das Speichern und Abrufen von musikalischen Inhalten, wenngleich jeweils auf verschiedene Art und Weise1. Während der Musikerin oder dem Musiker der musikalische Inhalt beim Vom-Blatt-Spielen und Nach-dem-Gehör-Spielen nicht oder nur teilweise bekannt ist, ist beim Auswendigspielen genau das Gegenteil der Fall. Auch die Ziele dieser drei Aktivitäten sind sehr konträr. Vom-Blatt-Spielen hat zum Ziel, ein meist unbekanntes Stück möglichst gut und spontan wiederzugeben, um beispielsweise ein anderes Instrument zu begleiten. Nach dem Gehör zu spielen, hat primär die Absicht, etwas Gehörtes möglichst genau nachzuspielen oder zu singen. Beide Tätigkeiten werden benötigt, um beispielsweise ein neues Stück zu lernen. Im Gegensatz dazu ist der musikalische Inhalt beim Auswendigspielen bereits bekannt und wurde von der Musikerin oder dem Musiker genau erarbeitet. Studien zeigen jedoch, dass Zusammenhänge zwischen diesen drei musikalischen Aktivitäten bestehen2. Sie weisen darauf hin, dass gute Blattlesefähigkeiten wesentlich für schnelleres Auswendiglernen sind3. 1 vgl. Lehmann, Andreas C.; Sloboda, John A.; Woody, Robert H.: Psychology for Musicians: Understanding an Acquiring the Skills. Oxford, 2007, Seite 107 2 ebd., Seite 109 5 In der freien Enzyklopädie Wikipedia ist folgende Beschreibung von musikalischem Gedächtnis zu finden, die „Sich-erinnern an eine musikalische Information wie zum Beispiel eine Melodie oder eine Abfolge von Tönen oder Abstände“ definiert: Musical Memory refers to the ability to remember music-related information, such as melodic content and other progressions of tones or pitches.4 Zudem wird erwähnt, dass das musikalische Gedächtnis eine andere Funktionsweise hat als beispielsweise das sprachliche Gedächtnis, weil Forschungen zeigten, dass die Aufschlüsselung von Musik und Sprache unabhängig voneinander funktioniert. So zeigten etwa Studien, dass im Vergleich zu nichtstimmlichen natürlichen oder mechanischen Geräuschen bei der menschlichen Stimme Bereiche in der rechten Gehirnhälfte stärker aktiviert werden5. Forschungen zeigten zudem, dass die beiden Gehirnhälften für verschiedene Komponenten des musikalischen Gedächtnisses zuständig sind. Das konnte beispielsweise durch Studien mit Patientinnen und Patienten, die Schäden am rechten oder linken Gehirnlappen hatten, beforscht werden. So zeigten beispielsweise Patientinnen oder Patienten mit Schäden an der linken Gehirnhälfte größere Schwierigkeiten bei der Ausführung von Aufgaben, die das musikalische Langzeitgedächtnis betreffen, als jene mit Schäden an der rechten Gehirnhälfte. Das lässt schließen, dass die linke Gehirnhälfte hinsichtlich des musikalischen Langzeitgedächtnisses eine wichtigere Rolle spielt. Eine weitere Studie mit Epilepsie-Patientinnen und Patienten zeigte, dass beim Wiedererkennen eines gesungenen oder gesprochenen Textes Defizite bei Patientinnen oder Patienten mit einer Entfernung von Teilen der linken Gehirnhälfte, nicht jedoch bei der der rechten. Das Wiedererkennen der Melodie wurde jedoch für beide Patientengruppen erschwert, wenn die Melodie mit einem veränderten Text gesungen 3 vgl. Bruhn, Herbert; Kopiez, Reinhard, Lehmann, Andreas, et al.: Musikpsychologie: Ein Handbuch. Reinbeck bei Hamburg, 1993, Seite 544 4 Music-related memory. (2012, December 5). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 13:37, April 10, 2013, from http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Music-related_memory&oldid=526605699 5 vgl. Spitzer, Manfred: Musik im Kopf. Hören, Musizieren, Verstehen und Erleben im neuronalen Netzwerk; Stuttgart 2008; Seite 192 6 wurde. Wurde der Text ganz weg gelassen, hatten die Patientinnen und Patienten mit Schäden an der rechten Gehirnhälfte größere Schwierigkeiten, die Melodie wiederzuerkennen, nicht jedoch die Vergleichsgruppe mit Schäden an der linken Gehirnhälfte. Diese Forschungsergebnisse lassen schließen, dass Sprache und Text hauptsächlich in der linken Gehirnhälfte verarbeitet werden, für das musikalische Gedächtnis insgesamt aber beide Gehirnhälften wichtig sind. 2. Zum Gedächtnis Um eine Melodie oder ein Musikstück auswendig spielen zu können, müssen die musikalischen Inhalte zuerst gelernt und im Gedächtnis gespeichert werden. Im nachstehenden Kapitel wird aufgezeigt, wie Musik sensorisch aufgenommen, im Gehirn verarbeitet und gespeichert wird. Zudem werden verschiedene Typen und Bereiche, in die das Gedächtnis und das darin gespeicherte Wissen eingeteilt werden kann, veranschaulicht. 2.1. Neuronale Vorgänge Um eine Melodie oder die selbst gespielte Musik möglichst genau auswendig wiedergeben zu können, ist es notwendig, diese zuerst auditiv zu erfassen. Somit kann über das Gehörte reflektiert und etwaige Fehler ausgebessert werden. Trifft ein Schallereignis an das menschliche Ohr, so gelangen die Schallwellen über das Außenohr – die Ohrmuschel und den Gehörgang zum Trommelfell, welches durch die Schallwellen in Schwingung versetzt wird. Die Schallwellen übertragen sich anschließend im Mittelohr über die drei Gehörknöchelchen Hammer, Amboss und Steigbügel auf die Membran des so genannten ovalen Fensters. Dort werden die Bewegungen der Gehörknöchelchen auf die Flüssigkeit des Innenohrs übertragen. Das Innenohr besteht aus dem Gleichgewichtsorgan und der so genannten Schnecke, die ein etwa 3.5 cm langer mit Flüssigkeit gefüllter Schlauch ist, der eingerollt im Schädelknochen eingebettet ist. Die Gehörschnecke, auch Cochlea genannt, wird der Länge nach von der Basilarmembran in zwei Kammern geteilt. Auf der Basilarmembran befinden sich über zwei Millionen Haarzellen, die durch die Bewegungen der Flüssigkeit in der Schnecke sowie durch die 7 Basilarmembran selbst gebogen werden und dadurch Nervenimpulse aus auslösen6. Diese Nervenimpulse, so genannte Aktionspotentiale, werden wiederum mit Hilfe von Trägerstoffen an andere Nervenzellen weitergeleitet7. Nervenzellen zellen sind untereinander über so genannte Synapsen verbunden8. Diese Synapsen sind veränderbar, können neu entstehen oder verschwinden und stellen durch die Verbindung zwischen Nervenzellen die Speichermöglichkeit des menschlichen Gehirns dar9. Abbildungg 1: 6 Tafel 12.30 Schalleitung: A. Schallaufnahme und -weiterleitung weiterleitung 10 vgl. Faller, Adolf; Schünke, Gabriele; Schünke, Schünke, Michael: Der Körper des Menschen. Einführung in Bau und Funktion; Stuttgart 2004; Seite 716 ff 7 vgl. ebd, Seite 166 ff 8 vgl. Silbernagl, Stefan; Despopoulos, Agamemnon: Taschenatlas Physiologie; Stuttgart 2007, 2007 Seite 50 9 vgl. http://www.uni-due.de/edit/lp/common/bio.htm de/edit/lp/common/bio.htm (eingesehen am 14.02.2013) 10 Silbernagl, Stefan; Despopoulos, Agamemnon: Taschenatlas Physiologie; Stuttgart 2007, 2007 Seite 371 8 2.2. Die drei zeitlichen Gedächtnistypen11 Eine Möglichkeit, Gedächtnisprozesse zu charakterisieren ist, zu unterscheiden, wie lange Inhalte im Gedächtnis bleiben und von dort wieder abgerufen werden können. Manfred Spitzer beschreibt in dieser Hinsicht drei verschiedene zeitliche Gedächtnistypen, die darstellen, wie lange ein Inhalt im Gedächtnis verbleibt. 2.2.1. Das Ultrakurzzeitgedächtnis Viele Reize, die durch die verschiedenen Sinneszellen in Augen, in der Nase, dem Mund, der Haut und den Ohren auf unseren Körper einwirken, verbleiben nur Bruchteile von Sekunden in unserem Gedächtnis. In Bezug auf akustische Signale wird dieser passive Gedächtnistyp auch Echogedächtnis genannt, weil das Gehörte wie ein Echo nachklingt. Dadurch kann erkannt werden, was genau gehört wurde und er können Eigenschaften des Gehörten genannt. Im Echogedächtnis werden Klänge und Geräusche also nur sehr kurzfristig, jedoch mit viel Information gespeichert. Neben der Analyse des Gehörten findet auch eine Wechselwirkung mit bereits gespeicherten Informationen statt, um zu entscheiden, ob der Reiz weiterverarbeitet oder vernachlässigt wird. 12 2.2.2. Das Kurzzeitgedächtnis Wird entschieden, dass die Reize weiter verarbeitet werden sollen, so verbleiben die Inhalte im Kurzzeitgedächtnis. Es kann Inhalte etwas länger, also einige Sekunden lang behalten. Dieser aktive Gedächtnistyp speichert für den unmittelbaren Gebrauch wichtige Informationen und wird daher auch Arbeitsgedächtnis genannt. Beim Menschen beträgt die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses etwa sieben Inhalte und kann durch bestimmte Methoden13 erweitert werden. Diese Inhalte werden im Arbeitsgedächtnis gespeichert, um wenn notwendig für die Weiterverarbeitung zur Verfügung zu stehen. 11 Spitzer, Manfred: Musik im Kopf. Hören, Musizieren, Verstehen und Erleben im neuronalen Netzwerk; Stuttgart 2008; Seite 116 ff 12 vgl. ebd. 13 vgl. Kapitel 5.3. Methoden zum Auswendiglernen 9 Wenn beispielsweise ein Ton gehört wird, der einer Melodie zugehörig ist, muss dieser eine Weile gespeichert werden, um mehrere Töne zu einer Melodie zusammenfassen zu können. 2.2.3. Das Langzeitgedächtnis14 Werden Inhalte im Langzeitgedächtnis gespeichert, so können sie auch nach längerer Zeit noch abgerufen werden. Das geschieht dadurch, dass die Verbindungen zwischen zwei Neuronen durch deren gemeinsame Aktivität verstärkt werden. Das Langzeitgedächtnis macht es erst möglich, Musik zu hören und vor allem zu verstehen, da das gerade Gehörte immer wieder an bereits gehörte Inhalte angeknüpft wird und somit wiederum nachhaltig gespeichert werden kann. Je nach Art der Information, die im Langzeitgedächtnis gespeichert wird, kann zwischen zwei Formen des Gedächtnisses unterschieden werden. Die beiden Formen sind unabhängig voneinander und werden in unterschiedlichen Regionen des Gehirns gespeichert. Das deklarative oder explizite Gedächtnis beinhaltet Fakten, Tatsachen und Ereignisse und wird daher auch Wissensgedächtnis genannt. Es macht es beispielsweise möglich, Notennamen zu nennen, Vorzeichen von Tonarten oder Fakten über Instrumente, Komponisten oder Musikstile aufzählen zu können. Dieses Wissensgedächtnis lässt sich wiederum in zwei Bereiche aufteilen. Im semantischen Gedächtnis werden allgemeine, von der eigenen Person unabhängige Daten und Fakten gespeichert. Dazu gehört beispielsweise, zu wissen, was eine Trompete, eine Posaune oder eine Tuba ist oder was die Zeichen „f“ und „p“ unter den Noten bedeuten. Das episodische Gedächtnis umfasst das Wissen, das mit dem eigenen Erleben verknüpft ist. Es ermöglicht das Abrufen von Daten von früheren Erlebnissen und Episoden des eigenen Lebens. Dazu gehört beispielsweise, sich an Unterrichtssequenzen, an Prüfungssituationen oder an den ersten Auftritt mit dem eigenen Instrument erinnern zu können. 14 vgl. Spitzer, Manfred: Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens; Heidelberg 2007, Seite 62. 10 Erlernte Fähigkeiten oder automatisierte Handlungsabläufe werden im prozeduralen oder impliziten Gedächtnis verankert. Dazu zählen Beispielsweise das Auspacken und Zusammenbauen des eigenen Instruments, oder auch sehr gut eingeübte Tonleitern und Einspielübungen. Diese teilwiese hoch komplexen Bewegungen wurden so gut gelernt oder geübt, dass sie ausgeführt werden können, ohne sich darüber bewusst zu sein oder darüber nachdenken zu müssen. Das Ziel von Lernen oder Üben ist also, die Melodie oder ein Musikstück durch Üben und andere Methoden im Langzeitgedächtnis abzuspeichern. Dabei werden beide Formen des Langzeitgedächtnisses verwendet, wie Manfred Spitzer beschreibt: Alle genannten Prozesse spielen in der Musik eine Rolle, denn es geht um Wissen und Können, um Einzelnes und Allgemeines um die Vorstrukturierung von Wahrnehmungsprozessen auf allen Ebenen der Verarbeitung.15 Für das Auswendigspielen müssen Melodien oder Musikstücke so gut geübt und gelernt werden, dass sie jederzeit ohne Noten abgerufen und wiedergegeben können. Dazu werden ebenfalls alle beschriebenen Gedächtnisarten verwendet. Fakten zu den Stücken wie beispielsweise die Tonart des Stückes oder dessen Anfangston werden im deklarativen Gedächtnis gespeichert. Phrasen und Melodien, die ohne bewusste Überlegungen gespielt werden können, werden wiederum im prozeduralen Gedächtnis abgelegt. Für Musikerinnen und Musiker entsteht jedoch oft ein sehr unsicheres Gefühl, wenn Melodien oder ganze Stücke aus dem prozeduralen Gedächtnis wiedergegeben werden, da diese musikalischen Inhalte nicht mehr bewusst abgerufen werden können: However, in the case of musicians, or actors for that matter, explicit memorization is necessary for stage performance because incidental (implicit) memory is not secure enough16. 15 Spitzer, Manfred: Musik im Kopf. Hören, Musizieren, Verstehen und Erleben im neuronalen Netzwerk; Stuttgart 2008; 16 Lehmann, Andreas C.; Sloboda, John A.; Woody, Robert H.: Psychology for Musicians: Understanding an Acquiring the Skills. Oxford, 2007; 11 Wie in der folgenden Abbildung gezeigt, wird ein auditiver Sinnesreiz also durch verstärkte Aufmerksamkeit vom Ultrakurzzeitgedächtnis in den Arbeitsspeicher weitergeleitet, um dort im Kurzzeit- oder Arbeitsgedächtnis weiter verarbeitet zu werden. Durch Wiederholung kann der musikalische Inhalt, beispielsweise eine musikalische Phrase, im Langzeitgedächtnis abgespeichert werden. Abbildung 2: 17 Dreispeichermodell des menschlichen Gedächtnisses nach dem 17 Mehrkomponentenmodell von Baddeley und Hitch (1974) Bitzan, Wendeling: Auswendig lernen und spielen. Über das Memorieren in der Musik, Frankfurt am Main 2010, Seite 45. 12 3. Online Erhebung (empirische Studie) Die Grundlage der für die vorliegende Arbeit durchgeführten Studie bildet ein Onlinefragebogen, der im nachstehenden Kapitel vorgestellt wird. Zudem sollen die Vorgangsweise der Studie sowie die befragten Personen und ihre Brass-Ensembles näher vorgestellt werden. 3.1. Der Onlinefragebogen Der Fragebogen, der für die vorliegende Arbeit erstellt wurde, beinhaltet 20 geschlossene und offene Fragen. Er wurde mit dem Programm „Google Docs“ erstellt und mit Hilfe von Prof. Bertsch auf der Homepage „Musik und Gesundheit Wiki“ der österreichischen Gesellschaft für Musik und Medizin18 veröffentlicht. Der Onlinefragebogen konnte somit durch einen Link aufgerufen und für die Dauer eines Monats ausgefüllt werden. Anschließend wurde mit Musikerinnen und Musiker, von denen bekannt war, dass sie mit ihren Brass-Ensembles auswendig spielten, per Email und über soziale Netzwerke Kontakt aufgenommen und um das Ausfüllen und das Weiterleiten des Fragebogens gebeten. Die ersten Fragen beschäftigen sich mit persönlichen Daten. Aufgrund der Anonymität, die bei dieser Studie gewahrt werden sollte, war bei der Abfrage des Namens auch ein Pseudonym zulässig. Des Weiteren umfasst der Fragebogen Fragen zur Emailadresse, falls eine Rückmeldung gewünscht wurde sowie zum Instrument, dem Geschlecht, der Altersgruppe, dem Können am Instrument und darüber, wie lange das Instrument bereits gespielt wurde. Diese Daten sind wichtig, um wie im nachstehenden Abschnitt19 aufzeigen zu können, aus welchen Personen sich die Studie zusammensetzt. Die nächste Fragengruppe umfasst Fragen zum Ensemble, in dem die befragte Person auswendig spielte. Sie beinhalten, seit wievielen Jahren die Person in dem Ensemble spielt, seit wann im Ensemble auswendig gespielt wurde und wie groß das Ensemble ist. Zudem gibt es Fragen zur Länge des Programms, das im Ensemble auswendig gespielt wird, sowie zur Probenanzahl und der Probenzeit. Mit Hilfe dieser Antworten kann ein 18 http://www.mdw.ac.at/I113/A3/mugewiki/doku.php?id=start (eingesehen am 14.02.2013) 19 vgl. Kapitel 4.2. Die befragten Personen 13 Überblick über die Ensembles, in denen die befragten Personen musizieren sowie über die Programme gegeben werden. Ein besonderes Augenmerk soll hier auf die Probenzeiten und -abläufe abläufe von jenen Ensembles gelegt werden, die vollständige längere Konzerte auswendig spielen. spielen Der Rest der Fragen betrifft einerseits die eigenen Erfahrungen der befragten Personen, andererseits an die Erfahrungen im Ensemble mit dem Auswendigspielen. Hier sollen vor allem die Gründe, warum auswendig gespielt wird, die Methoden, die verwendet werden, um sich Stücke und ganze Konzertprogramme zu merken und die Veränderungen und Unterschiede zum Spiel mit Noten auf der Bühne im Vordergrund stehen. 3.2. Teilnehmer Insgesamt füllten 14 Personen den Onlinefragebogen aus, sechs davon davon verwendeten ein Pseudonym anstelle ihres wirklichen Namens, fünff führten keine Emailadresse an, waren also an keiner Rückmeldung interessiert. Die Instrumente, die die befragten Personen in ihren Ensembles spielten, teilten sich in ein Horn, drei Tuben, Tuben, vier Trompeten und sechs Posaunen auf. Es überwiegt also deutlich die Instrumentengruppe der tiefen Blechblasinstrumente, was sehr wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass die Verfasserin der vorliegenden Arbeit selbst Posaunistin ist. Bei der Auswahl der d befragten Personen wurde aber versucht, bezüglich der Instrumentenaufteilung eine möglichst gleichmäßigee Aufteilung zu erhalten,, es wurde also kein Schwerpunkt auf tiefe Blechblasinstrumente gelegt. 7% Horn 21% 43% Tuba Trompete Posaune 29% Abbildung 3: Aufteilung der befragten Personen nach den Instrumenten, die sie in ihren Ensembles spielen in Prozent 14 Es füllten elf männliche und drei weibliche Personen den Fragebogen aus. Diese Aufteilung spiegelt durchaus die di Situation in jenen Brass-Ensembles Ensembles wider, die auf professioneller Ebene gemeinsam gemeinsa musizieren. Als reines Frauenensemble ist in i dieser Hinsicht nur das Ensemble „Women in Brass“ aus Deutschland bekannt. Das bereits in der Einleitung erwähnte Brassquintett „Brassessoires“, „Brassessoires“, welches aus fünf Musikerinnen besteht, ist mit dessen Besetzung Vorreiter in der Blasmusikszene und wird immer wieder mit dem Thema konfrontiert. 21% männlich weiblich 79% Abbildung 4: Aufteilung der befragten Personen nach Geschlecht in Prozent Bezüglich der Altersgruppen gaben zwei Personen an, unter 25 Jahre, zehn zwischen 25 und 40 Jahre und zwei über 40 Jahre alt zu sein. Es konnten also keine Personen erreicht werden, die zwischen 14 und 18 Jahren oder gar unter 14 Jahre alt waren. 14% 14% < 25 25-40 > 40 72% Abbildung 5: Aufteilung der befragten Personen nach Altersgruppen in Prozent 15 Bezüglich ihres Könnens auf a dem Instrument gaben die befragten Personen ausschließlich an, Konzertfach oder Instrumentalmusik zu studieren oder Profimusikerin oder -musiker zu sein. Die Aufteilung hielt sich mit sechs Konzertfach Konzertfach- oder Instrumentalmusikstudentinnen oder -studenten und nd acht Profimusikerinnen oder musiker fast in der Waage. Niemand gab an, „MusikschülerIn MusikschülerIn / bis 3 Jahre Spielerfahrung“, „fortgeschrittene(r) fortgeschrittene(r) AmateurmusikerIn“ AmateurmusikerIn oder „Semi-professionelle(r) „ MusikerIn“ zu sein oder ein „anderes „ Musikstudium (IGP, ME, ...)“ zu studieren. Zwölf Musikerinnen oder Musiker spielen ihr Instrument seit über zwölf Jahre, eine Person zwischen neun und zwölf Jahren und eine zwischen drei und sechs Jahren. Es gab also niemanden, die oder der das Instrument erst drei Jahre oder zwischen zwische sechs und neun Jahren spielte. 7% 7% 3-6 Jahre 9-12 Jahre > 12 Jahre 86% Abbildung 6: Aufteilung der befragten Personen nach der Dauer, seit wann sie ihr Instrument, mit dem sie in ihrem Ensemble musizieren, bereits spielen in Prozent Auffallend ist, dass keine sehr jungen Musikerinnen oder Musiker siker erreicht werden konnten. Das stellt die Vermutung nahe, dass Ensembles mit so jungen Mitgliedern nicht oder noch nicht auswendig spielen. spielen Diese Tatsache konnte jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht geklärt werden. werden Zudem kommen in dieser Studie keine Personen P vor, die sich selbst als Anfänger oder Amateure Amateure bezeichnen. Auch dies könnte damit zusammenhängen, dass das Auswendigspielen eher in Brass-Ensembles, Brass die auf professioneller Ebene gemeinsam musizieren, praktiziert wird. Es kann vermutet werden, dass in Anfänger- oder Amateurmusikensembles eher selten Stücke oder ganze Programme ohne Noten gespielt werden. 16 3.3. Brass-Ensembles Ensembles der TeilnehmerInnen Die Ensembles, in denen die für diese Studie befragten Personen musizieren, musizier reichen von den renommiertesten und u erfolgsreichsten Brass-Ensembles Ensembles in Österreich bis hin zu jungen, aufstrebenden Ensembles. Ensembles („Mnozil „Mnozil Brass“, „da Blechhauf’n“, „die Innviertler Wadlbeisser“, „Primus Brass“, „Blechsinn“, und „Brassessoires“.) Die genannten Ensembles bestehen aus vier bis fünf oder sechs bis elf Musikerinnen und Musiker. Die größeren Ensembles machen hierbei mit elf Personen den größeren Anteil aus. Informationen zu kleineren Gruppen mit zwei oder drei Musikerinnen oder Musiker sowie zu sehr großen Ensembles über zwölf Personen sonen konnten für die vorliegende Arbeit nicht eingeholt werden. 21% 4-5 MusikerInnen 6-12 12 MusikerInnen 79% Abbildung 7: Aufteilung der Ensembles, in denen die befragten Personen musizieren nach Gruppengröße in Prozent Die Aufteilung bezüglich ezüglich der Dauer, seit der die befragten Musikerinnen und Musiker Mu in ihren Ensembles auswendig spielten, war sehr gleichmäßig aufgeteilt, aufgeteil wie im nachstehenden Diagramm dargestellt ist. Zwei Musikerinnen oder Musiker spielten erst sein nicht ganz einem halben Jahr mit ihrem Ensemble und auch nur einzelne Stücke oder kurze Konzerte auswendig. auswendig Jeweils drei Personen gaben an, bis zu einem, drei, neun oder bereits länger als neun Jahre im Ensemble ohne Noten zu spielen. Diejenigen, die schon sehr lange aus dem Gedächtnis spielen, studieren auch längere Konzertprogramme ein e und lernen sofort das gesamte Programm. Das legt die Vermutung nahe, dass in Ensembles, in denen bereits länger auswendig gespielt wird, meist von Beginn an klar ist, welche Stücke gespielt werden und wie das Programm aufgebaut ist. 17 21% 14% < 6 Monate 6-12 Monate 22% 21% 3-9 Jahre 22% Abbildung 8: 1-3 Jahre > 9 Jahre Aufteilung der Ensembles nach der Dauer, seit wann in den Ensembles auswendig gespielt wird in Prozent Hinsichtlich der auswendig gespielten Stücke im Ensemble gab eine Person an, nur einige Stücke, die insgesamt zwischen fünf und 30 Minuten dauerten, ohne Noten Note zu spielen. Drei Personen spielen mit ihren Ensembles kurze Konzerte von 30 bis 60 Minuten und zehn Musikerinnen und Musiker längere Konzerte über 60 Minuten auswendig. Wie die Konzertprogramme auswendig gespielt werden, ist sehr unterschiedlich. Von jenen, en, die längere Konzerte ohne Noten spielen, lernen etwa die Hälfte sofort das gesamte Programm auswendig und die andere Hälfte einzelne Stücke. Die Musikerinnen oder Musiker, die angaben, nur kurze Konzerte auswendig zu spielen, lernten immer nur einzelne Stücke. Das kann damit zusammen hängen, dass bei diesen Ensembles so wie bei Brassessoires die Konzertprogramme erst nach und nach entstehen stehen und somit s immer nur einzelnee Stücke gelernt werden können. Wenige Proben, etwa drei bis sechs, werden nur in zwei Ensembles angehalten, wobei in einem nur „mehrere mehrere Stücke“ Stücke“ und in einem ein kurzes Konzertprogramm auswendig gespielt wird. Kein Ensemble kam mit weniger als drei Proben vor einem Auftritt aus. Zehn Personen gaben an, zwischen sieben und 14 Probentermine für fü das Auswendiglernen zu benötigen, eine über 15. Es ist naheliegend, dass in diesem Ensemble längere Konzertprogramme ohne Noten einstudiert wurden. 18 7% 14% 3-6 Proben 7-14 Proben > 15 Proben 79% Abbildung 9: Aufteilung der Ensembles nach der Anzahl der Proben, die für das Auswendigspielen gspielen eines Konzertprogramms abgehalten werden in Prozent Der Großteil der befragten Personen hält, wie im nachstehenden Diagramm D angegeben, mit seinem Ensemble einzelne Proben ab, um Konzertprogramme gemeinsam zu üben. Sechs Personen proben durchschnittlich zwei bis drei drei Stunden, drei über drei Stunden. Fünf Musikerinnen oder Musiker proben einen oder mehrere mehrer Tage gemeinsam. 36% 43% 2-3 Stunden > 3 Stunden Probentag/e 21% Abbildung 10: Aufteilung der Ensembles nach Länge der Proben im Ensemble, um ein Konzertprogramm auswendig zu spielen in Prozent Zusammenfassend kann ann festgestellt werden, dass längere Konzerte von Ensembles entweder in einzelnen Stücken – wahrscheinlich aufgrund der langsameren Entwicklung des Programmes selbst – oder sofort als gesamtes Programm auswendig gelernt werden. Zumindest verlangen solche langen Konzerte mindestens sieben bis 14 Probentermine oder mehr uns werden hauptsächlich an ganzen Probentagen gemeinsam geübt. 19 4. Auswendigspielen im i Brass-Ensemble In diesem Kapitel werden die Ergebnisse des Onlinefragebogens zusammengefasst, die die persönlichen sönlichen Erfahrungen sowie sie des ganzen Ensembles betreffen. 4.1. Eigene Erfahrungen Die persönlichen Erfahrungen der einzelnen Personen stehen in keinem Zusammenhang mit der Dauer des Auswendigspiels in den jeweiligen Ensembles. Es kann festgestellt werden, dass die eigenen Erfahrungen mit dem Spiel ohne Noten durchschnittlich bereits früher einsetzten als die Erfahrungen, die im jeweiligen Ensemble mit dem Auswendigspiel gemacht wurden. Die Hälfte der Musikerinnen und Musiker hatten über sechs Jahre Erfahrung Erfahru damit, vier Personen zwischen einem und drei Jahre. Jahre. Zwei Personen gaben an, von Beginn an mit dem Spiel ohne Noten vertraut zu sein, eine legte den Zeitraum zwischen drei und sechs Jahren fest. 14% 29% von Beginn an > 6 Jahre 3-6 Jahre 7% 50% 1-3 Jahre Abbildung 11: Aufteilung der befragten Personen nach der Länge der persönlichen Erfahrung mit Auswendigspielen in Prozent In der eigenen Ausbildung hat nur eine Person Übungen oder Ratschläge erhalten, um Auswendigspielen zu lernen oder zu verbessern. Drei Musikerinnen und Musiker führten an, kaum solche Übungen Übungen oder Ratschläge bekommen zu haben, zehn gar keine. Das bestätigt, dass im Instrumentalunterricht kaum oder gar nicht auf das Auswendiglernen en von Stücken eingegangen oder dass diese Fähigkeit dort verlangt oder geübt wird. 20 4.2. Erfahrungen im Ensemble Nach den eigenen Erfahrungen mit dem Spiel ohne Noten sollen nun im folgenden Abschnitt die Antworten hinsichtlich des Auswendigspielens in den Ensembles zusammengefasst werden. 4.2.1. Gründe für das Auswendigspiel Bei der Frage zu den Gründen, warum im jeweiligen Ensemble beschlossen wurde, auswendig zu spielen, machten drei Personen keine Angaben. Das kann damit zusammenhängen, dass gefordert war, zu dieser Frage selbst eine Antwort zu verfassen. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Hauptgründe vor allen die Optik auf der Bühne sowie das Aufeinander-Hören und Miteinander-Kommunizieren betreffen. Wenn ein ganzes Ensemble nach Noten spielt, müssen die Notenblätter auf Notenständern platziert werden, die vor den Musikerinnen und Musikern stehen. Dies beeinträchtigt das Bühnenbild und das Bild des Ensembles während eines Auftritts oft erheblich. So sind beispielsweise die Musikerinnen oder Musiker der Ensembles oft von den Notenständern verdeckt oder die Ständer erweisen sich als unterschiedlich hoch, alt oder kaputt. Weitere Störfaktoren können auch unterschiedliche Farben der Mappen oder lose, verknitterte Notenblätter sein. Durch die Notenständer und-blätter wird auch die Kommunikation untereinander erschwert. Einerseits bilden die Notenständer eine Barriere, sodass die anderen Mitglieder nicht ganzheitlich gesehen und wahrgenommen werden können. Andererseits hat man als Musikerin oder Musiker den Blick vorrangig auf das Notenbild gerichtet, was den Kontakt zu den restlichen Ensemblemitgliedern ebenfalls erschwert. Wichtige Gründe lagen auch darin, dass eine Choreographie durchgeführt werden sollte, dass man im Ensemble besser aufeinander reagieren kann, dass das Auswendigspielen mehr Freiheit – vor allem bezüglich spontanen Auftrittsmöglichkeiten – bietet und dass der Kontakt zum Publikum verbessert werden sollte. Die Notenständer sind auch in dieser Hinsicht als größter Störfaktor anzuführen. Als Fixpunkt vor jeder Musikerin oder jedem Musiker nehmen sie dem Ensemble die Möglichkeit, sich frei oder gezielt weitläufiger auf der Bühne zu bewegen. Zudem stellen die Notenständer nicht nur optisch eine Barriere zum Publikum dar. Durch sie wird 21 automatisch ein Abstand zum Publikum gehalten. Da den zu spielenden Noten gefolgt werden muss, kann kaum Augenkontakt mit den Kolleginnen oder Kollegen hergestellt werden und es wird fast unmöglich, aufeinander zu reagieren. Auch ein Blickkontakt zum Publikum, das sich dadurch noch mehr angesprochen und eingebunden fühlen kann, wird erschwert. Will man als Ensemble auch spontane Auftritte außerhalb von Bühnen oder Konzertsälen absolvieren, sind Notenständer und -blätter ebenfalls nicht förderlich. Eine Person gab als Hauptgrund an, dass das Ensemble zu Auftritten keine Noten mehr mitnehmen musste. Es würden dadurch viele Stressfaktoren vor den Konzerten wegfallen. Dieses Ensemble hatte vermutlich große Probleme, die Noten ein Konzert beim Auftritt immer bei sich zu haben. Ein weiterer Grund, der angeführt wurde, sind die unterschiedlichen Witterungsbedingungen. Für die Musikerinnen und Musiker ist es entscheidend, bei Auftritten ohne Noten unabhängig von den Wetterbedingungen zu sein, wenn es beispielsweise bei einem Auftritt im Freien regnet oder der Wind weht. Solche Auftritte im Freien können beispielsweise Frühshoppen, Open-Air-Konzerte oder Festivals sein. Ebenso wurde die Präsenz auf der Bühne erwähnt, die man als Musikerin oder als Musiker ohne Notenständer hat. Einen Zusammenhang mit dem „Bradl’n“, dem spontanen Auswendigspielen, das vor allem in der Volksmusik praktiziert wird, gibt es in acht Ensembles. Sechs Personen gaben an, dass es in ihren Ensembles einen solchen Zusammenhang nicht gibt. 4.2.2. Veränderungen im Ensemble Die Frage zu den Veränderungen, die das Auswendigspielen im Vergleich zum Spiel mit Noten bewirkte, beinhaltet einerseits einige vorgegebene Begriffe, die ausgewählt werden konnten und gab andererseits auch die Möglichkeit, selbst noch einen Text anzuführen. Es machten jedoch nur vier der befragten Personen zusätzliche Angaben. Wie im untenstehenden Diagramm gaben alle 14 befragten Personen an, durch das Auswendigspielen eine gesteigerte Bühnenpräsenz, einen besseren Kontakt zum Publikum sowie mehr Bewegungsfreiheit auf der Bühne zu erlangen. Interessant ist hierbei, dass diese drei Begriffe nicht mit den Hauptgründen für das Auswendigspiel im Ensemble übereinstimmen. Das lässt vermuten, dass das Auswendigspielen zwar 22 vordergründig begonnen wurde, um die Optik und die Kommunikation im Ensemble zu verbessern und sich erst später herausstellte, dass andere Veränderungen Veränder auf der Bühne viel deutlicher zu tragen kamen. Die beiden Hauptgründe, auptgründe, eine bessere nonverbale Kommunikation sowie keine störenden Notenständer auf der Bühne zu haben, wurden jedoch ähnlich oft ausgewählt. Die Erwartungen an das Auswendigspiel wurden also so sehr wahrscheinlich erfüllt. Dass das Auswendigspielen mehr Sicherheit im Zusammenspiel bringt, gaben elf Personen an. Erfahrungsgemäß wird dies durch die erhöhte Aufmerksamkeit, die man den anderen Ensemblemitgliedern zukommen lassen kann, möglich. Dass durch das Spiel ohne Noten die eigene Unsicherheit reduziert wird, führten mit sieben Personen nur die Hälfte der befragten Musikerinnen und Musiker an. Sich intensiv mit dem Notenmaterial zu beschäftigen und es so zu verinnerlichen, dass es auch ohne Noten gespielt werden kann, scheint den Befragten also einerseits Sicherheit zu geben, geben andererseits geht erfahrungsgemäß durch die Abwesenheit des Notenbilder ein großer große Sicherheitsfaktor verloren. 16 14 12 14 10 14 14 13 13 11 8 6 7 4 2 0 Abbildung 12: Anzahl der ausgewählten Begriffe hinsichtlich lich der Veränderungen, die das Auswendigspielen im Vergleich zum Spiel mit Noten im Ensemble bewirkte 23 Die zusätzlichen Angaben beriefen sich auf den besseren Gesamtklang, der sich durch das Spiel ohne Noten ergibt und eine weitere Person schrieb, dass es „einfach mehr Spaß“ machen würde. Eine weitere Person beschrieb eine positive Veränderung auf dem eigenen Instrument. Aufgrund geistiger Unabhängigkeit von Noten kann sie es besser beherrschen und manchmal auch Melodien oder Töne spielen, die ursprünglich nicht in den Noten stehen. Nur eine Musikerin oder ein Musiker gab eine eher negative Veränderung zum Spiel mit Noten an, welches das Abspeichern des Stückes oder einer Melodie im prozeduralen Gedächtnis betrifft. Sie oder er beschreibt diese Art des Musizierens als ein Spielen mit „Autopilot“, bei der man schnell unkonzentriert wird und bei der sich mit der Zeit Fehler einschleichen können: Novice performers, when performing from memory, sometimes encounter the problem that their hands miraculously know how the music continues, but their heads not. Even restarting the piece from beginning may not help to overcome a sudden memory collapse. Therefore, relying on this type of rote memorizes performance alone is unsuitable for a serious performer [...].20 Im folgenden Kapitel wird beschrieben, welche Methoden die Musikerinnen und Musiker verwenden, um unter anderem dieses Abspeichern im prozeduralen Gedächtnis zu verhindern und während eines Auftritts konzentriert zu bleiben. 4.3. Methoden zum Auswendiglernen Die Methoden, die im Rahmen der Onlineumfrage beschrieben wurden, sind sehr unterschiedlich und vielfältig. Zwei Personen beantworteten diese Frage, die ebenfalls einen selbst formulierten Text erforderte, nicht aus. Die restlichen Musikerinnen und Musiker beschrieben dabei weniger den Ablauf des Auswendiglernens selbst, sondern vielmehr, welche Methoden sie zum Auswendiglernen anwendeten. So ist beispielsweise bei einigen Antworten nicht klar, ob das Stück zuvor bereits einmal alleine oder im Ensemble geübt oder geprobt wurde, bevor die Methoden zum Auswendiglernen 20 Lehmann, Andreas C.; Sloboda, John A.; Woody, Robert H.: Reading or Listening and Remembering. In: Psychology for Musicians: Understanding an Acquiring the Skills. Oxford, 2007, Seite 118. 24 angewendet wurden. Nur drei Personen beschrieben, dass sie das Stück zu Beginn oft spielten, bevor sie es auswendig lernten. Die Methoden, die am öftesten beschrieben wurden, waren das bewusste Anhören des Stückes sowie das Einprägen des Notenbildes. Das ist insofern interessant, weil keine der beiden Aktivitäten erfordert, das Instrument aktiv zu verwenden und das Stück damit selbst zu spielen. Das bewusste Anhören eines Stückes hilft somit dabei, sich dessen Melodien und Form einzuprägen, ohne dass das Stück mit dem Instrument gespielt werden muss. Das Einprägen des Notenbildes ist wahrscheinlich deshalb so wichtig, um das Gedruckte auch während des Spielens abrufen zu können und somit dem bereits im vorigen Kapitel angesprochenen Spielen der Melodie oder es Stückes aus dem prozeduralen Gedächtnis entgegen zu wirken. Instead, experienced performers go a different route. These musicians learn to establish a clear mental image of the piece that is rather independent of – but may include – tactile cues.21 Durch das Abrufen eines bestimmten Bildes wird das deklarative Gedächtnis angesprochen. Für die Musikerin oder den Musiker bedeutet das, mehr Sicherheit in einer Stresssituation zu erlangen und die Handlung während des Musizierens auf der Bühne konzentriert mit verfolgen zu können. Eine wichtige Methode stellt auch das Einteilen der zu lernenden Stücke in kleinere Teile dar, wie Durch beispielsweise diese Methode, zusammenzufassen, in Phrasen mehrere wird es oder größere Informationen ermöglicht, die zu auf musikalische einer sieben Abschnitte. größeren Einheit plus/minus zwei Informationseinheiten begrenzte Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses zu umgehen22: Bei diesen Vorgängen spricht man von “Chunking und “Clustering”, d.h. vom Zusammenfassen mehrerer Einzelinhalte zu einem Inhalt, von denen dann wieder eine ganz bestimmte Menge in das Kurzzeitgedächtnis bzw. 21 Lehmann, Andreas C.; Sloboda, John A.; Woody, Robert H.: Reading or Listening and Remembering. In: Psychology for Musicians: Understanding an Acquiring the Skills. Oxford, 2007, Seite 118. 22 Bruhn, Herbert; Kopiez, Reinhard, Lehmann, Andreas, et al.: Musikpsychologie: Ein Handbuch. Reinbeck bei Hamburg, 1993, Seite 540. 25 Arbeitszeitgedächtnis hineinpasst. Durch geschicktes Chunking und Clustering lässt sich also die Kapazität des Kurzzeit- oder Arbeitszeitgedächtnisses deutlich erhöhen[…] 23. Dieses so genannte Chunking ermöglicht der Musikerin oder dem Musiker, ein inneres Bild über den Aufbau des Stückes zu bekommen und bietet den Vorteil, wenn notwendig zwischen den einzelnen Teilen wechseln zu können: The advantage of performance cues over a simple forward-chained performance is that the performer can jump from the point in the piece at will to the next meaningful point in case of a Problem […]24. Dasselbe Ziel verfolgt auch das mentale Üben, das Stück also ohne Instrument zu üben. Durch das Greifen oder Ziehen der Töne am Instrument, das Betrachten der Noten oder das Wiederholen des Ablaufs der einzelnen „chunks“ wird ebenfalls ein inneres Bild des Stückes gebildet und durch die Wiederholungen im Langzeitgedächtnis abgespeichert. Des Weiteren wurde oft genannt, dass die Musikerinnen oder Musiker das auswendig zu lernende Stück harmonisch analysieren. Interessanterweise spielen nur die Hälfte der Personen, die diese Methode beschrieben, Tuba. Besonders wichtig für diese Instrumentengruppe ist es, den harmonischen Ablauf eines Stückes zu kennen, weil sie die Basslinien gestalten und somit für die harmonische Grundlage eines Stück essentiell sind. Von einigen befragten Personen wurde beschrieben, dass sie das Stück mit einer Aufnahme mitspielen und sich das Stück somit einprägen. Zwei Personen beschrieben, dass sie das Stück nach und nach immer wieder ohne Noten spielen und die anderen Stimmen innerlich mithören. Wird ein Fehler gemacht oder besteht eine Unsicherheit, so werden die Noten zur Hilfe genommen und diese Stelle nochmals wiederholt. Eine Person gab an, sich schwierige Stellen und Passagen Ton für Ton einzuprägen. 23 Spitzer, Manfred: Musik im Kopf. Hören, Musizieren, Verstehen und Erleben im neuronalen Netzwerk; Stuttgart 2008, Seite 117. 24 Lehmann, Andreas C.; Sloboda, John A.; Woody, Robert H.: Reading or Listening and Remembering. In: Psychology for Musicians: Understanding an Acquiring the Skills. Oxford, 2007, Seite 118. 26 Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass diese Methoden teilweise sehr isoliert, nacheinander oder parallel verwendet werden. So gaben einzelne befragte Personen an, sich die Stücke ausschließlich durch wiederholtes gemeinsames Spiel mit Noten einzuprägen oder sie hauptsächlich über die harmonische Analyse einzustudieren. Andere wiederum prägen sich beim mentalen Üben gleichzeitig auch das Notenbild ein oder hören sich zuerst eine Aufnahme mehrere Male an, bevor sie versuchen, die Stimme oder das Stück selbst nachzuspielen. 5. Training Es gibt Hinweise, dass das Gedächtnis sowie die Anwendung von Methoden zum Auswendiglernen trainierbar sind25. Daraus ergibt sich, dass sich die Geschwindigkeit des Auswendiglernens durch Training verbessern kann und dass Musikerinnen und Musiker durch das regelmäßige Auswendigspielen lernen können, damit immer besser um zu gehen: In a sense, the brain is like a muscle that needs to be exercised. With constant work it will improve its functioning26. Aus den Befragungen geht jedoch hervor, dass es keine spezifische Methode oder Methodenkombination gibt, die für ein schnelles und akkurates Auswendiglernen garantiert. Jede Musikerin und jeder Musiker hat ihre oder seine eigene Methode, ein Stück oder ein ganzes Konzertprogramm auswendig zu lernen und sollte sich diese so gut wie möglich aneignen, um den musikalischen Inhalt effizient zu lernen und dann wiedergeben zu können: Highly effective memory mechanisms [...] are acquired through training and are therefore very domain-specific. To understand and improve memory and recall, we have to consider individual learning histories27. 25 vgl. Lehmann, Andreas C.; Sloboda, John A.; Woody, Robert H.: Reading or Listening and Remembering. In: Psychology for Musicians: Understanding an Acquiring the Skills. Oxford, 2007, Seite 123 26 Jesselson, Robert: Tips for Memorizing Music, Part One. In: American String Teachter. November 2009. Seite 94 27 Lehmann, Andreas C.; Sloboda, John A.; Woody, Robert H.: Reading or Listening and Remembering. In: Psychology for Musicians: Understanding an Acquiring the Skills. Oxford, 2007, Seite 124 27 6. Zusammenfassung Die Bakkalaureatsarbeit „Auswendigspiel im Brass-Ensemble“ beschäftigt sich mit Gründen und Methoden für das Auswendigspielen von in Brass-Ensembles. Nach eine kurzen Einleitung über die Intention, diese Arbeit zu verfassen, sowie der Begriffsklärung des Auswendigspielens, wird eine Übersicht über die Funktionsweise des Gehörs, des Gedächtnisses sowie der drei Gedächtnistypen „Ultrakurzzeitgedächtnis“, „Kurzzeitgedächtnis“ und „Langzeitgedächtnis“ gegeben. Dabei werden immer wieder Verknüpfungen zum Musizieren hergestellt. Anschließend wird der für die vorliegende Arbeit erstellte Onlinefragebogen beschrieben und die 14 teilnehmenden Personen, die vorwiegend aus ProfimusikerInnen und Konzertfach-/ InstrumentalstudentInnen und Personen ab 25 Jahren bestehen, vorgestellt. Ebenso werden die Ensembles, die vorwiegend aus 4-5 und 6-11 Personen bestehen, vorgestellt. Der letzte Abschnitt der Bakkalaureatsarbeit ist dem Auswendigspiel in den Ensembles gewidmet. Die Erfahrungen mit dem Auswendigspiel sind bei den befragten Personen sehr unterschiedlich, im Unterricht erhielt nur eine Person Ratschläge und Übungen. Auch die Gründe, warum ein Ensemble dazu entschloss, auswendig zu spielen, sind sehr unterschiedlich, wobei die Optik auf der Bühne sowie das Aufeinander-Hören und Miteinander-Kommunizieren die wichtigsten Gründe ausmachen. Als Veränderungen auf der Bühne durch das Auswendigspielen wurden eine gesteigerte Bühnenpräsenz, einen besseren Kontakt zum Publikum sowie mehr Bewegungsfreiheit auf der Bühne genannt. Interessant ist diesbezüglich, dass die ursprünglichen Gründe für das Auswendigspielen bei den Antworten zur Veränderung im Vergleich zum Spiel mit Noten fast ähnlich oft genannt wurden. Die Erwartungen an das Auswendigspiel wurden also sehr wahrscheinlich erfüllt. Zum Abschluss werden in der vorliegenden Arbeit die genannten Methoden - zum Auswendiglernen vorgestellt und erklärt. Dazu gehören bewusste Anhören des Stückes, das Einprägen des Notenbildes, Chunking aber auch mentales Üben, die harmonische Analyse und mit einer Aufnahme mitspielen. Aus den Befragungen geht hervor, dass es keine spezifische Methode oder Methodenkombination gibt, die für ein schnelles und akkurates Auswendiglernen garantiert. Jede Musikerin und jeder Musiker muss also ihre oder seine eigene Methode finden, um ein Stück oder ein ganzes Konzertprogramm auswendig zu lernen. 28 7. Verzeichnisse 7.1. Literaturverzeichnis Brandfonbrener, Alice G.: "Memorialization: A learned Skill or an Inborn Talent?" In: Medical Problems of Performing Artists 16/2001. Seite 83-84. Bitzan, Wendeling: Auswendig lernen und spielen. Über das Memorieren in der Musik, Frankfurt am Main 2010. Bruhn, Herbert; Kopiez, Reinhard, Lehmann, Andreas, et al.: Musikpsychologie: Ein Handbuch. Reinbeck bei Hamburg, 1993; Faller, Adolf; Schünke, Gabriele; Schünke, Michael: Der Körper des Menschen. Einführung in Bau und Funktion; Stuttgart 2004; Jesselson, Robert: Tips for Memorizing Music, Part One. In: American String Teachter. November 2009. Seite 94-95. Lehmann, Andreas C.; Sloboda, John A.; Woody, Robert H.: Reading or Listening and Remembering. In: Psychology for Musicians: Understanding an Acquiring the Skills. Oxford, 2007; Silbernagl, Stefan; Despopoulos, Agamemnon: Taschenatlas Physiologie; Stuttgart 2007; Spitzer, Manfred: Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens; Heidelberg 2007; Spitzer, Manfred: Musik im Kopf. Hören, Musizieren, Verstehen und Erleben im neuronalen Netzwerk; Stuttgart 2008; 29 7.2. Internetseiten Website Wikipedia, Artikel: „Music-related memory“: http://en.wikipedia.org/wiki/Music-related_memory (eingesehen am 07.01.2013) Webseite Wikipedia, Artikel: „Gedächtnis“: http://de.wikipedia.org/wiki/Ged%C3%A4chtnis (eingesehen am 14.02.2013) Webseite der Universität Duisburg: Neurobiologische Grundlagen des Lernens http://www.uni-due.de/edit/lp/common/bio.htm (eingesehen am 14.02.2013) 7.3. Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Tafel 12.30 Schalleitung: A. Schallaufnahme und -weiterleitung Abbildung 2: Dreispeichermodell des menschlichen Gedächtnisses nach dem Mehrkomponentenmodell von Baddeley und Hitch Abbildung 3: Aufteilung der befragten Personen nach den Instrumenten, die sie in ihren Ensembles spielen in Prozent Abbildung 4: Aufteilung der befragten Personen nach Geschlecht in Prozent Abbildung 5: Aufteilung der befragten Personen nach Altersgruppen in Prozent Abbildung 6: Aufteilung der befragten Personen nach der Dauer, seit der sie ihr Instrument, mit dem sie in ihrem Ensemble musizieren, bereits spielen in Prozent Abbildung 7: Aufteilung der Ensembles, in denen die befragten Personen musizieren nach Gruppengröße in Prozent Abbildung 8: Aufteilung der Ensembles nach der Dauer, seit wann in den Ensembles auswendig gespielt wird in Prozent 30 Abbildung 9: Aufteilung der Ensembles nach der Anzahl der Proben, die für das Auswendigspielen eines Konzertprogramms abgehalten werden in Prozent Abbildung 10: Aufteilung der Ensembles nach Länge der Proben im Ensemble, um ein Konzertprogramm auswendig zu spielen in Prozent Abbildung 11: Aufteilung der befragten Personen nach der Länge der persönlichen Erfahrung mit Auswendigspielen in Prozent Abbildung 12: Anzahl der ausgewählten Begriffe hinsichtlich der Veränderungen, die das Auswendigspielen im Vergleich zum Spiel mit Noten im Ensemble bewirkte 31 8. Anhang 8.1. Fragebogen Auswendigspielen im Ensemble Offene wissenschaftliche Umfrage von Mag. Katharina Schnetzinger im Rahmen einer Forschungsarbeit an der Universität für Musik u. darst. Kunst (Betreuer Ao. Univ.-Prof. Dr. Matthias Bertsch) Rückfragen an [email protected] * Erforderlich 1.) Ihr Name oder Pseudonym * 2.) Ihre Email Adresse wenn Sie eine spätere Rückmeldung wünschen 3.) Ihr Instrument * Hauptintstrument, das Sie im ausgewählten Ensemble spielen 4.) Ihr Geschlecht • weiblich • männlich 5.) Ihre Altersgruppe • < 14 Jahre • 14-18 Jahre • 19-24 Jahre • 25-40 Jahre 32 • > 40 Jahre 6.) Ihr Können am Instrument • MusikschülerIn / bis 3 Jahre Spielerfahrung • fortgeschrittene(r) AmateurmusikerIn • Studium Konzertfach / Instrumentalmusik • anderes Musikstudium (IGP, ME, ...) • Semi-professionelle(r) MusikerIn • Professionelle(r) MusikerIn 7.) Seit wie vielen Jahren spielen Sie Ihr Instrument? • < 3 Jahre • 3-6 Jahre • 6-9 Jahre • 9-12 Jahre • > 12 Jahre 8.) Seit wievielen Jahren spielen Sie Ihr Instrument im Ensemble? Falls Sie in mehreren Ensembles spielen, bitte wählen Sie ein Ensemble aus. • < 3 Jahre • 3-6 Jahre • 6-9 Jahre • 9-12 Jahre • > 12 Jahre 9.) Wie lange haben Sie Erfahrung im Spiel ohne Noten? • von Beginn an • 1-3 Jahre 33 • 3-6 Jahre • > 6 Jahre 10.) Welche Techniken und Methoden verwenden Sie persönlich, um Stücke auswendig zu lernen? 11.) Wie groß ist das Ensemble, in dem Sie mitwirken? Falls Sie in mehreren Ensembles spielen, bitte wählen Sie ein Ensemble aus. • 2-3 MusikInnen • 4-5 MusikerInnen • 6-12 MusikerInnen • > 12 MusikerInnen 12.) Seit wann spielen Sie in Ihrem Ensemble auswendig? • < 6 Monate • 6-12 Monate • 1-3 Jahre • 3-9 Jahre • > 9 Jahre 13.) Welche Dauer hat das Repertoire, das Sie in Ihrem Ensemble auswendig spielen? • einzelne Stücke (bis 5 Minuten) • mehrere Stücke (5-30 Minuten) • kurze Konzerte (30-60 Minuten) • längere Konzerte (über 60 Minuten) 34 14.) Wie lange beträgt die jeweilige durchschnittliche gemeinsame Probenzeit? Die Zeit bezieht sich auf eine gemeinsame Probe. • < 45 Minuten • 45-90 Minuten • 2-3 Stunden • > 3 Stunden • Probentag(e) 15.) Wie lange proben Sie im Ensemble durchschnittlich, um ein Konzertprogramm auswendig spielen zu können? Nicht mitgerechnet ist die Zeit, die Sie alleine zum Üben der Stücke benötigen. • < 3 Proben • 3-6 Proben • 7-14 Proben • > 15 Proben 16.) Haben Sie in Ihrer Ausbildung Unterricht Übungen oder Ratschläge erhalten, um Auswendigspielen zu lernen oder zu verbessern? • nein • kaum • ja 35 17.) Wie entwickelte sich das Auswendigspielen in Ihrem Ensemble? Wurden zu Beginn einzelne Stücke im Ensemble auswendig gelernt oder sofort das gesamte Programm? • einzelne Stücke • sofort das gesamte Programm • Sonstiges: 18.) Aus welchen Gründen beschlossen Sie, mit Ihrem Ensemble auswendig zu spielen? 19.) Welche Veränderungen bewirkt Ihrer Meinung nach das Auswenigspielen im Vergleich zum Spiel mit Noten? Mehrfachnennungen möglich • gesteigerte Bühnenpräsenz • bessere nonverbale Kommunikation im Ensemble • mehr Sicherheit im Zusammenspiel • besserer Kontakt zum Publikum • eigene Unsicherheit wird reduziert • keine störenden Notenständer • mehr Bewegungsfreiheit auf der Bühne • Sonstiges: mehr Sicherheit im Zusammenspiel 20.) Gibt es in Ihrem Ensemble einen Zusammenhang mit dem "Bradl'n"? Wurden zuvor schon Stücke auswendig gespielt / gebradl't • Ja • Nein 36 9. Lebenslauf Persönliche Daten Name: Mag. Katharina Schnetzinger Geburtsdatum: 03.01.1986 03.01.198 Geburtstort: Schärding Beruflicher Werdegang 2012 - Instrumentalpädagogik Posaune Musikschule Wien 15, Rudolfsheim-Fünfhaus Rudolfsheim 2012 - Unterricht Musikerziehung und Mathematik BG, BRG und Wirtschaftskundliches RG Wien 19, Billrothstraße Billrothst 26-30 2011 – 2012 Unterrichtspraktikum und Unterricht Musikerziehung GRG3 Hagenmüllergasse 2009 – 2011 Unterricht Musikerziehung BG, BRG und Wirtschaftskundliches RG Wien 19, Billrothstraße 26-30 26 2008 - Instrumentalunterricht tiefes Blech der „Blasinstrumentenklassen“ „Blasinstrumentenklassen“ BG, BRG und Wirtschaftskundliches RG Wien 19, Billrothstraße 26-30 26 Ausbildung 1992 – 1993: Volksschule Schärding 1993 – 1996: Volksschule Buchkirchen 1996 – 2000: BRG Schauerstraße Wels 2000 – 2004: BORG Honauerstraße Linz Zweig für Popular. und Computermusik, Matura mit gutem Erfolg 2004 - 2011 Studium Lehramt Musikerziehung und Mathematik Universität für Musik und darstellende Kunst Wien und TU Wien 2008 - Studium Instrumental. Instrumental. und Gesangspädagogik Posaune Universität für Musik und darstellende Kunst Wien 37 Erklärung Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Bakkalaureatsarbeit selbstständig angefertigt habe. Es wurden nur die in der Arbeit ausdrücklich benannten Quellen und Hilfsmittel benutzt. Wörtlich oder sinngemäß übernommenes Gedankengut habe ich als solches kenntlich gemacht. Buchkirchen, am 12.04.2013 38