Küstenforschung

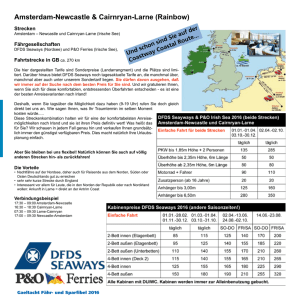

Werbung