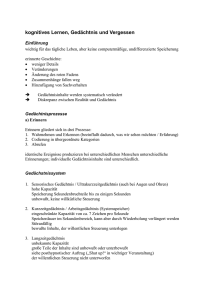

VO Persoenlichkeitspsychologie_Teil 2+3

Werbung