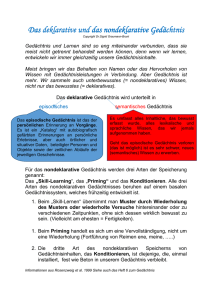

Skript für das Seminar

Werbung