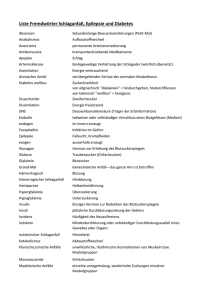

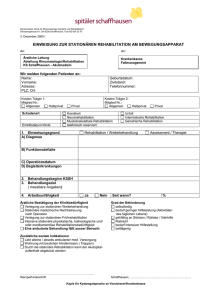

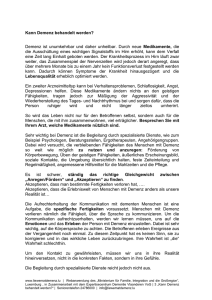

Leseprobe zum Titel - content

Werbung