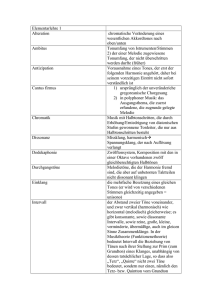

Klangzentren und Tonalität - Musiktheorie / Musikanalyse

Werbung