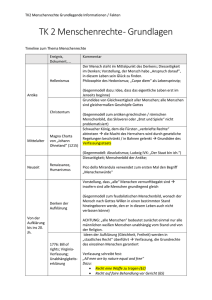

Terrorismus als ethische Herausforderung

Werbung