Rede von Prof. Dr. Martin Dannecker - Berliner Aids

Werbung

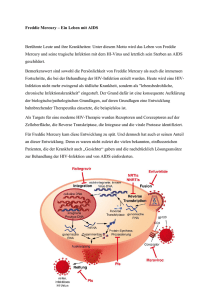

Rede zum 25-jährigen Bestehen der Berliner AIDS-Hilfe AIDS-ZEITEN Vier Jahre vor Gründung der Berliner AIDS-Hilfe, genau gesagt am 5. Juni 1981, wird in den Vereinigten Staaten ein kurzer Bericht publiziert, der über eine ungewöhnliche Konstellation von Pilzinfektionen und einer seltenen Lungenentzündung bei fünf jungen homosexuellen Männern informiert. In einem Kommentar zu diesem Bericht vermuten die Herausgeber einen Zusammenhang zwischen dem neuen Krankheitsbild und einigen Aspekten des homosexuellen Lebensstils. Schon vier Wochen später erscheint in der New York Times ein Artikel mit der Überschrift „Rare Cancer Seen in 41 Homosexuals“, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Erkrankten viele verschiedenen Sexualkontakte gehabt hätten. Ende des Jahres 1981 wird das neue, bis dahin nur bei homosexuellen Männern beobachtete Krankheitsbild mit dem Namen GRID, was für Gay Related Immune Deficiency steht, bezeichnet. Diese Bezeichnung wurde, nachdem sich dieses Krankheitsbild auch bei Drogengebrauchern und heterosexuellen Frauen zeigte, Mitte 1982 durch den Namen AIDS ersetzt. Schon diese Schlaglichter auf den Beginn von AIDS lassen die Motive für die Gründung der AIDS-Hilfen erahnen. Es ging bei dem, was schließlich AIDS genannt wurde, nicht nur um eine Erkrankung im medizinischen Sinne, sondern zugleich um schwule Lebensweisen, also im Kern um die Bedrohung schwuler Sexualität. AIDS-Hilfen wurden also keineswegs ausschließlich zur Organisierung der Primär-Prävention gegründet. Sie haben sich vielmehr von Anfang an als politische Organisationen verstanden, die nicht nur den 1 medizinischen, sondern auch den gesellschaftlichen Diskurs über AIDS im Blick hatten. Dass AIDS nicht nur eine schwere Erkrankung, sondern zugleich ein Stigma ist, zeigte sich auf dem Höhepunkt der AIDS-Krise in aller Deutlichkeit. AIDS war von wuchernden Bildern umstellt, die ausgrenzend wirkten. AIDS war eine Metapher für die Folgen einer nicht normgerechten Sexualität. AIDS wurde eng mit einem unkonventionellen Lebensstil verknüpft. An AIDS erkrankten, abgesehen von den Hämophilen, vor allem Außenseiter und Randständige oder solche, die sich mit diesen zu eng eingelassen hatten. Nachgewiesen wurde das AIDS verursachende Virus im Blut, im Schweiß, im Sperma und in Tränen. Alles Stoffe, aus denen die Mythen und die Leidenschaften gewebt sind. Die Mitte der achtziger Jahre grassierende und medial unterfütterte Angst vor AIDS beschränkte sich dann auch keineswegs auf die Angst, an AIDS zu sterben. Angst hatten die Menschen auch und vor allem vor der Offenbarung ihrer Sexualität und der damit einhergehenden Stigmatisierung, die im Moment des Nachweises der HIV-Infektion in Gang gesetzt wird. Viele haben die damals vorherrschende Angst vor AIDS als „kollektive Hypochondrie“ bezeichnet, weil sie in keiner Relation zur wirklichen Gefahr stand, sondern irrational ausuferte. Inzwischen bin ich jedoch der Überzeugung, dass die damalige kollektive Hypochondrie durch die Konstruktion von AIDS als „ansteckende und sexuell übertragbare Volkskrankheit“ ausgelöst wurde, die in dem Slogan „AIDS geht jeden an“ Gestalt annahm. Mit dieser Konstruktion geriet die Sexualität sozusagen unter Generalverdacht. Sie wurde zum Verderben bringenden apokalyptischen Reiter stilisiert. Bei dem „Spiegel“Autor Hans Halter, der im AIDS-Diskurs der damaligen Zeit eine bedeutsame und zugleich fatale Rolle spielte, hörte sich das so an: „Vor allem hat die Liebe 2 den heimtückischen Keim weiterbefördert – vom bisexuellen US-Soldier auf das pummelige Mädchen in Rheinland-Pfalz; vom arbeitlosen Traveller auf die kosmopolitisch fühlende Studentin, von der Sachbearbeiterin auf den Herrn Abteilungsleiter. Nach der Disco, vor der Party, während des Clubabends. Der bösartige Erreger, den man nicht sehen und spüren kann, sucht seine Opfer blind und rücksichtslos. Die meisten werden später nicht einmal sagen können, wann und wo sie sich angesteckt haben“ (Der Spiegel 1985: vgl. Hans Halter: Todesseuche AIDS, Rowohlt 1985 S. 144). Aber auch nach der Transformation von AIDS in ein alle betreffendes Risiko blieben die schwulen Männer im Zentrum des Misstrauens, und ihre Sexualität oder das, was man dafür hielt, wurde der öffentlichen Empörung ausgesetzt. „Sex ohne Namen“, so schrieb Halter wenige Wochen nach dem soeben zitierten Artikel, „mit Männern, die man nicht kennt und niemals wieder sehen will. Drei, fünf, zehn Intimkontakte pro Abend. Eine Dauererektion über Stunden, unterstützt vom blutabschnürenden Penisring ... Ein New Yorker Wahnsinn, der seinesgleichen auf der Welt nicht hat? Oder handelt es sich um einen integralen Bestandteil des homosexuellen Lebensstils, um die übliche oder doch weit verbreitete Promiskuität, die der Motor der Seuche wurde?“ (Der Spiegel 1985: I a.a.O. S. 174) Zum damaligen Zeitpunkt aber war die Primärprävention bereits eine zentrale Aufgabe der AIDS-Hilfen, wobei, wem sage ich das, das Kondom im Mittelpunkt stand. Wenn mich meine Erinnerung an die Diskussionen mit AIDS-Hilfe-Mitarbeitern nicht täuscht, sollte durch die Propagierung des Kondoms sowohl die schwule Sexualität gerettet als auch eine Übertragung des HI-Virus verhindert werden. Studien zur Sexualität von schwulen Männern haben aber sehr bald gezeigt, dass sich die frei flottierende Angst vor AIDS durch die Verwendung des Kondoms nicht bannen ließ. Die Angst vor AIDS 3 hatte bis weit in die neunziger Jahre hinein viel weitergehende Veränderungen der schwulen Sexualität zur Folge als die von der Prävention verlangten. Die Veränderung der schwulen Sexualität mündete eine Zeit lang fast in eine Leibphobie. Das mag heutzutage befremdlich klingen. Vergegenwärtigt man sich jedoch jene kaum vergangene Zeit, in der der Tod für schwule Männer allgegenwärtig war, werden die weit über die vom „Safer Sex“ verlangten Einschränkungen der Sexualität nachvollziehbar. „Safer Sex ist aus dem Bewusstsein des Risikos entstanden und bringt daher das Konzept der Vorsicht mit sich“, so schrieb der damals einflussreiche französische AIDS-Forscher Michael Pollak im Jahr 1990. Dieses Konzept der Vorsicht beschränkt sich aber nicht nur auf das sexuelle Handeln im engeren Sinne. Es erstreckt sich auch auf die das sexuelle Handeln begleitenden Phantasien. Und das führte zu einer veränderten Ökonomie der Lust. Das Risiko, vor dem man sich, durch welche Variante des „Safer Sex“ auch immer, zu schützen versucht, ist nicht allein das Virus, das man sich ohnehin nicht vorzustellen vermag. Das Risiko wird sozusagen personalisiert und mit einem möglichem Virusträger verbunden. Um dem Virus nicht zu nahe zu kommen, muss man folglich zu den Sexualpartnern und deren Körpern in Distanz treten. Nähe zum Sexualpartner ist dann nur noch als abgestufte Ferne möglich, für die das Kondom das zentrale Symbol ist. Es ist, glaube ich, an der Zeit, auf die Infizierten zu sprechen zu kommen, nicht auf ihre Sexualität, sondern auf ihre existenzielle Situation in der Periode vor der Behandelbarkeit von AIDS. Von Anbeginn an ging es den AIDS-Hilfen darum, Menschen, die unmittelbar unter das Zeichen von AIDS gerieten, zu einem „menschenwürdigen Dasein“ zu verhelfen. Bewerkstelligt haben sie das durch unzählige Interventionen und Aktivitäten. Verstanden haben die AIDSHilfen unter Menschenwürde immer mehr als einen nicht diskriminierenden 4 Umgang mit HIV-Infizierten und AIDS-Kranken. Ihnen sollte auch zu einer Perspektive, mit anderem Worten: zu einem sinnvollen Leben verholfen werden. Auf das durch den Einbruch von AIDS entstandene Sinnvakuum haben die AIDS-Hilfen mit einem ausgefeilten Programm reagiert, das auf die Bejahung bzw. Affirmation von AIDS abzielte. Ihre in immer neuen Varianten vermittelte paradoxe Botschaft lautete: Dem sinnlosen und sinnzerstörenden AIDS kann nur dann Sinn abgewonnen werden, wenn man sich AIDS aneignet, wenn man sich AIDS einverleibt. Nur wer, wie der französische Schriftsteller Jean-Paul Aron, von AIDS als „mein AIDS “ sprechen konnte, also eine fast zärtliche Beziehung zu AIDS herstellt, wird dem Sinnzerstörenden neuen Sinn abgewinnen können. Die monströse Macht von AIDS sollte also dadurch entkräftet werden, dass man als HIV-Infizierter und AIDS-Kranker Infektion beziehungsweise Krankheit zu einem wichtigen Moment seiner Subjektivität erhebt. Diese sich stabilisierend auf die psychische Verfassung auswirkende Bejahung, diese Affirmation von AIDS , war jedoch ohne eine zweite Affirmation, nämlich die des frühen und baldigen Todes, nicht zu haben. Das ist so, weil AIDS und baldiger Tod zusammengedacht wurden und real über eine lange Periode auch zusammengehörten. Wer in dieser Zeit von sich sagte: „Ich bin ein Mensch mit AIDS“ oder „Ich bin ein Mensch mit einer HIV-Infektion“, sagte immer auch von sich: „Ich bin jemand, der bald sterben wird“. Während in jener Phase die HIV-Infektion nahezu gleichbedeutend mit AIDS war, weil die Frist zwischen dem Nachweis einer Infektion und dem Erreichen des Vollbildes von AIDS zumeist nur kurz war, hat sich diese Beziehung durch die Einführung der antiretroviralen Medikamente deutlich gelockert. Man kann inzwischen eine HIV-Infektion haben, ohne in absehbarerer Zeit an AIDS zu erkranken. Mehr noch, die antiretroviralen Medikamente können auch dazu 5 verhelfen, ein medizinisch definiertes AIDS in eine HIV-Infektion zurückzuverwandeln, weil durch die Behandlung die AIDS definierenden Symptome zum Verschwinden gebracht werden können. Die weitgehende Entkoppelung der HIV-Infektion von AIDS und damit vom baldigen Tod ist meines Erachtens das entscheidende Charakteristikum des neuen AIDS. Aber auch wenn es gegenwärtig für HIV-Infizierte nicht abwegig ist, darauf zu hoffen, auf lange Zeit „nur“ HIV-infiziert zu bleiben, hat AIDS seine bedrohliche Bedeutung nicht völlig verloren. AIDS bleibt für HIV-Infizierte virulent, weil trotz des Versprechens der Medizin auf ein vergleichsweise langes Leben die Gefahr, eines Tages doch an AIDS zu erkranken, nicht aus der Welt ist. Im neuen AIDS wirken also Elemente des alten AIDS fort und diese labilisieren immer wieder das psychische Gleichgewicht auch der gut behandelten HIV-Infizierten. Und auch der Zusammenhang von AIDS und Tod ist nicht völlig aufgelöst, denn es sterben, wenn auch vergleichsweise verborgen, auch hierzulande immer noch Menschen an den Folgen von AIDS . Gleichwohl könnte man auf den Gedanken kommen, die HIV-Infektion jetzt als „normale chronische Erkrankung“ zu bezeichnen. Denn es wird schließlich auch an anderen chronischen Erkrankungen gestorben. Aber sowohl die Individuen als auch die Gesellschaft reagieren auf die HIV-Infektion nach wie vor in einer Weise, die zeigt, dass sie immer noch keine normale Erkrankung ist. Und das hängt ganz entscheidend mit der sexuellen Übertragung der HIV-Infektion und den damit einhergehenden Konflikten und Stigmatisierungen zusammen. Nicht die Krankheit als solche, und ich greife hier einen Gedanken von Stefan Nagel auf, ist das eigentliche Stigma, sondern der Weg, auf dem sie übertragen wird. Und übertragen wird die Krankheit vor allem im Rahmen nichtnormativer Sexualität. Die Stichworte dafür lauten immer noch: Homosexualität, Bisexualität, SM, Promiskuität, Untreue, Prostitution. All das sind Wörter, die 6 geeignet sind, aus der gelebten Sexualität eine falsch gelebte Sexualität zu machen. Und diese Zuschreibungen führen dazu, dass die HIV-Infektion bis in die Gegenwart hinein mit Bedeutungen aufgeladen ist, die sie sowohl für die Individuen als auch die Gesellschaft zu einer nicht normalen Krankheit machen. Ich möchte Ihnen das, was ich damit meine, an einem Beispiel aus jüngster Zeit erläutern: Ein etwa 30 Jahre alter schwuler Mann berichtete auf einem Treffen von HIV-Positiven über seine Gefühle, die er nach dem HIV-Test gehabt hatte. Er sei in der Zeit vor Abholung des Testergebnisses ständig unruhig und angespannt gewesen. Er habe an nichts mehr anderes als an das mögliche positive Ergebnis denken können. An dem Tag, als er sich in die Arztpraxis aufmachte, um das Ergebnis abzuholen, sei er sich vorgekommen, als ob er zum Schafott ginge. Auf meine Nachfrage stellte sich heraus, dass er über die Behandlungsmöglichkeiten einer HIV-Infektion gut informiert war. Er wusste also, dass man gegenwärtig mit einer HIV-Infektion relativ lang gut leben kann. Und doch war für ihn das positive Testergebnis gleichbedeutend mit einem Todesurteil, also mit der schwersten Strafe, die man sich denken kann. Ich habe bei meiner Arbeit mit HIV-positiven Männern in letzter Zeit immer wieder von Strafphantasien gehört, die alle darauf hindeuten, dass sie die HIVInfektion wie eine Bestätigung eines sexuellen Normbruchs erleben, der ihre nicht richtig gelebte Sexualität offenbart. Es gibt indes noch eine andere Norm, welche zusätzlich die psychische Integration eines positiven Testergebnisses erschwert, und diese Norm hängt aufs Engste mit dem durchgesetzten Safer Sex zusammen. Dieser Norm zufolge hat man sich als aufgeklärter Mensch strikt an die Regeln des Safer Sex zu halten. Die Norm des Safer Sex ist aber nicht nur eine äußere, sondern eine, die, vor allem von schwulen Männern, inzwischen verinnerlicht wurde und mit der 7 die schwulen Männer sich identifizieren. Scheitert ein sich mit der Norm des Safer Sex Identifizierender an dieser Norm, treten schwere Schuldgefühle auf. Dabei handelt es sich jedoch nicht um irrationale Schuldgefühle, sondern um reale Schuld. die durch die Nichteinhaltung der Norm des Safer Sex auf sich geladen wurde. Verstärkt wird die von Positiven empfundene Schuld dadurch, dass die soziale Umgebung auf Neuinfektionen häufig mit barem Unverständnis reagiert und gar nicht selten fragt, wie das denn passieren konnte. Dass Safer Sex inzwischen zu einer Norm geworden ist, lässt sich auch daran ablesen, dass zunehmend mehr Infizierte versichern, sich immer an die Regeln des Safer Sex gehalten zu haben. Ich will gar nicht bestreiten, dass das im Einzelfall auch so war. Aber die Vehemenz, mit der von einigen Positiven behauptet wird, sich immer safe verhalten zu haben, deutet doch auf eine Verleugnung des von ihnen empfundenen Versagens und der damit einhergehenden Schuldgefühle hin. Wie die Norm des Safer Sex sich so verändern ließe, dass mit deren Übertretung nicht notwendig Schuld einhergeht, würde ich gerne der Berliner AIDS-Hilfe als Aufgabe für die kommenden Jahre übertragen. 8