Einführungen in die Sitar

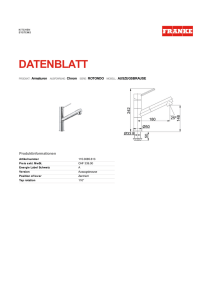

Werbung