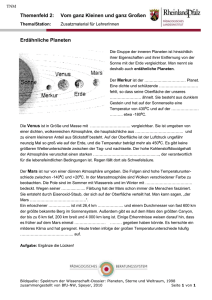

Kleines Lehrbuch der Astronomie und Astrophysik

Werbung