26-27 Gletscherfloh

Werbung

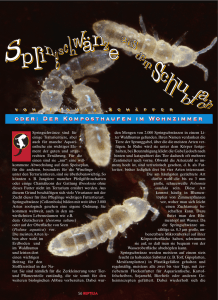

NATUR Tiere I m Mittelalter regnete es Gletscherflöhe, und die Alpengletscher galten noch als ewiges Eis. Heute muss der Floh um sein hinwegschmelzendes Lebensquartier bangen. Denn er fällt nicht als «Schneewurm» vom Himmel, wie unsere Vorfahren glaubten, sondern wohnt ganzjährig im Gletschereis. Gletscherflöhe sind Springschwänze (Collembola) und gehören zu den flügellosen Ur-Insekten. «Ur» deshalb, weil sie schon vor über 400 Millionen Jahren unseren Planeten bevölkerten. Und sich seither nicht verändert haben, wie Versteinerungen belegen. Die winzigen Springschwänze (0,2–5 mm) haben fast alle Lebensräume erobert: Gletscher und Blumentöpfe, Muschelschalen und Meeresstrand, die Oberfläche von Tümpeln, den Boden unter unseren Füssen. Über 6000 Arten wurden beschrieben, darunter Isotoma saltans, wie der Gletscherfloh mit wissenschaftlichem Namen heisst. Der Kältespezialist Es lässt den Gletscherfloh kalt, wenn andere Tiere den Winter verschlafen. Statt in Kälte zu erstarren, lebt er putzmunter unter dem Schnee im Eis. Sommers wie winters, Salto mortale Gletscherflöhe schnellen bei Gefahr wie Bodenturner durch die Lüfte. Charakteristisch für die Sechsbeiner sind zwei bauchseitige Organe: Ventraltubus und Sprunggabel. Was dem Schweizer Soldaten sein Taschenmesser, ist dem Springschwanz sein Ventraltubus: ein Mehrzweckgerät, nützlich in vielen Lebenslagen. Ein röhrenartiger Anhang, aus dem dünnhäutige Säcke oder Schläuche ausgestülpt werden können. Damit weiss sich der Winzling an glatten Flächen festzuhalten, sich zu putzen und einzuölen, und er kann auf diese Weise Wasser trinken und Sauerstoff einatmen. Springschwänze springen nicht mit dem Schwanz, sondern mit einer zweizinkigen Sprunggabel. Bei Ruhe ist sie nach vorne unter den Leib geklappt. Stochert ein Menschenfinger im Blumentopf oder greift eine Raubmilbe an, klappt die Gabel nach hinten und das Tier fliegt in hohem Bogen durch die Luft, sich mehrfach überschlagend. Der Sprung ins Ungewisse ist von beachtlicher Qualität: Hätte der Mensch ein vergleichbares Organ, müssten die Leichtathletik-Stadien vergrössert werden – für Hochspringer läge die Latte bei 30 Metern, beim Weitsprung würden über 100 Meter gemessen. 26 Natürlich | 11-2003 dank gefüllter Kühltruhe und Frostschutz im Blut. Text: Hans Stüssi Tierische Unterwelt Ur-Insekten standen am Anfang des Lebens auf Erden, und sie stehen am Ende unseres irdischen Daseins – auf dem Friedhof. Dort, zwei Meter unter Tage, siedeln Abermillionen blinder und leichenblasser Springschwänze. Sie fressen und vermehren sich im so genannten Sarghorizont. Und sorgen dafür, dass tote organische Substanz umgewandelt wird – dass Erde zu Erde wird, so wie es im ersten Buch Moses geschrieben steht. Wenn im Blumentopf weisse «Läuse» hupfen, sind das keine Schädlinge. Im Gegenteil: Einer der Hüpfer namens Folsomia candida besitzt sogar ein ISO-Zertifikat. Weil der Springschwanz auf Umweltgifte besonders empfindlich reagiert, wirkt er im «Collembolen-Test» als Versuchstier. In verunreinigten Böden stirbt er schnell – in Blumentöpfen garantiert er für gesunde Erde. Dort vermehrt er sich übrigens nur bei Staunässe. Trockenheit ist für Springschwänze tödlich. Auf dem Fenstersims sporadisch, sind Springschwänze im Boden dauer- und massenhaft ansässig. Vornehmlich im Wald, wo sie Blätter, Nadeln und Fallholz zerkleinern und fressen. Sie bereiten organisches Material für den weiteren Abbau durch Pilze und Bakterien vor, diese knabbern sie gleich mit. In einem Liter Waldhumus werkeln etwa 2000 Springschwänze. Vom Schlaraffenland Waldboden können andere Hüpfer nur träumen. Etwa der Gletscherfloh. Schwarzer Schnee Hungern muss der Gletscherfloh gleichwohl nie. In der warmen Jahreszeit weht der Wind Nadelholzpollen, Insektenleichen, Pflanzenreste und Mineralstaub auf den Gletscher. Witterungseinflüsse mahlen das Gemenge zu einem energiereichen Müsli, das mit dem Schmelzwasser in alle Poren des Eises rinnt: Der Kühlschrank ist das ganze Jahr gefüllt. Tiere NATUR Herbst, wenn der Gletscher wieder gefriert, kommt der Eiswanderer zur Ruhe. Dann widmet er sich der Fortpflanzung. Erotisches Spiel im Kühlschrank Eine meterdicke Schneedecke liegt im Winter auf dem Gletscher. In der so genannten Schwimmschneezone, dem lockeren Schnee unmittelbar über dem Eis, herrschen konstante Lebensbedingungen: minus drei bis minus fünf Grad und hohe Luftfeuchtigkeit. Hier und in den Haarspalten des Eises lebt der Gletscherfloh. Ein blauschwarzer Springschwanz, zwei Millimeter lang. In den Sommermonaten bekommt der Gletscherfloh kalte Füsse. Schmelzwasser überschwemmt seine Wohnstätte. Die Sintflut flüchtend, klettern die Flöhe in Massen an die Schneeoberfläche. Diese scheint wie mit Russ überzogen – das Phänomen «schwarzer Schnee» ist seit Jahrhunderten bekannt. Um nicht zu ertrinken, krümmt sich der Springschwanz zu einer Kugel, eine Luftblase einschliessend. Darin vermag er tagelang zu atmen. Oder er fettet mit dem Ventraltubus den Körper ein, damit dieser Wasser abstossend wird. So kann er übers Wasser gehen und sogar von der Wasseroberfläche abspringen. Erst im «Dass noch kein Mensch zwei Springschwänze bei der Paarung gesehen hatte», das wurmte Friedrich Schaller zu Beginn seiner Laufbahn. Nachdem ihn Ur-Insekten 60 Jahre lang durchs Leben begleitet haben, weiss der Zoologie-Professor aus Wien mittlerweile, was Sache ist. Seinen Forschern ist es gelungen, das intime Spiel der Gletscherflöhe zu beobachten – im Labor-Kühlschrank. Gletscherflöhe häuten sich regelmässig; das Männchen verbindet dabei das Notwendige mit dem Angenehmen. Während einer Häutung produziert der Flohmann etwa 30 Spermatophoren: gestielte Samentropfen, die wie Pilze im Eis stehen. Nur dafür interessiert sich das Weibchen – der Erzeuger ist ihm einerlei. Es betrillert das Samenpaket mit seinen Fühlern und steigt dann darüber, macht einen Katzenbuckel und nimmt den Samen mit der Geschlechtsöffnung auf. Einige Tage später legt die Mutter orangerote Eier. Nach monatelanger Reifezeit bei Minustemperaturen schlüpfen die Jungtiere. Soweit die Beobachtungen im Labor; über Lustgefühle haben die Biologen nichts notiert. Die indirekte Samenübertragung ist typisch für Ur-Insekten. Abweichende Praktiken kommen vor. Was die Frau Gletscherfloh kalt lässt, erregt ihre Geschlechtsgenossin bei den Silberfischchen, eines der wenigen Ur-Insekten, das auch Nicht-Zoologen kennen: Der Silberfischen-Mann wirbt um die Braut mit einem Hochzeitstanz. Er betastet sie ausgiebig mit den Fühlern und umgarnt sie mit Fäden, die er über die angefertigte Samenkapsel spinnt. Stolpert die Angebetete in dieses Stoppsignal, senkt sie den Hinterleib und saugt die Spermien auf. Die Wissenschaftler mögen Folsomia, weil sich das Bodentest-Versuchstier leicht züchten lässt und beim Sex nicht zu Seitensprüngen neigt: Männchen gibt es übrigens keine. Die Weibchen legen bei der Jungfernzeugung unbefruchtete Eier, aus denen eine genetische Kopie der Mutter heranwächst – ein natürlicher Klon. Kaltblütiger Extremist Der Gletscherfloh kann Eis auftauen, doch natürlich ist der Gletscherschwund nicht floh-, sondern menschgemacht – der Klimawandel lässt grüssen. An Sonnentagen absorbiert der Springschwanz dank schwarzer Körperfarbe so viel Strahlungswärme, dass das umgebende Eis messbar abschmilzt. Möglicherweise aktiviert die Extrahitze den Sexualtrieb und die Reifung der Keimdrüsen. Denn wechselwarme Tiere wie der Gletscherfloh – und alle Insekten sowie Frösche und Schlangen – sind von der Umgebungstemperatur abhängig. Ihre Körpertemperatur gleicht sich der Aussentemperatur an. Sinken die Werte in der Nacht oder im Winter stark ab, verfallen die Wechselwarmen in Kältestarre. Nicht so der Gletscherfloh. Wie kaum ein anderes Tier ist er an ein Leben in eisiger Kälte angepasst. Bei kühlen 12 Grad Celsius droht ihm bereits ein Hitzschlag. Temperaturen um den Gefrierpunkt mag er am liebsten, selbst bei minus 15 Grad geht der Gletscherfloh seinen Geschäften nach. Wie macht er das? Eigentlich müsste das Wasser in seinem Gewebe zu tödlichem Eis gefrieren. So wie wir mit Streusalz dem Glatteis ein Schnippchen schlagen – und den Erstarrungspunkt des Wassers um 20 Grad senken, so behilft sich der Gletscherfloh mit einem Frostschutzmittel: mit Traubenzucker. Hohe Zuckerkonzentrationen erniedrigen den Gefrierpunkt der Körpersäfte auf minus 15 bis minus 22 Grad; zugleich dient der Zucker als willkommener und schnell verfügbarer Energiespeicher. Spezielle Eiweisse sorgen zudem dafür, dass Eiskristalle in den Zellen gar nicht erst wachsen können. Sogar der Gletscherfloh hat Feinde, seiner unwirtlichen Bleibe zum Trotz: der Gletscher-Weberknecht und der Holophyg. Der Weberknecht, ein langbeiniges Spinnentier, macht im Sommer Jagdausflüge auf den Gletscher. Die winzige Beute schnappt er mit seinen Zangen und verschluckt sie als Ganzes. Vom Fabelwesen Holophyg dagegen berichtet der Schriftsteller Hugo Loetscher: «Als sich die Erdpole verschoben und die Eiswüsten auch in die gemässigten Zonen vordrangen, wuchsen dem Holophyg auf der Unterstirn jene Spürhaare, dank deren Schwingungen er Gletscherflöhe orten kann.» Um sie alsdann zu verschlingen, ist anzunehmen. ■ Natürlich | 11-2003 27