Grundkurs Judentum

Werbung

Grundkurs Judentum

Einführung: Jüdische Identitäten

Am 18. März 2002 brachte die Süddeutsche Zeitung ein Interview mit dem weltweit bekannten Computertechnologen Joseph Weizenbaum, der sich in den letzten Jahren zu einem der bedeutendsten Kritiker des Computerzeitalters entwickelt hat. Um zu illustrieren,

wodurch sich der Computer vom Menschen unterscheide, erzählte er ein persönliches Erlebnis. In New York habe ihn ein älterer Herr

auf der Straße angesprochen und gefragt: „Are you Jewish?“. Als Weizenbaum „Yes“ erwiderte, fragte der Mann ihn schließlich: „What

time is it?“.

In dieser winzigen Episode steckt ein vom Computer nie einholbarer Mikrokosmos an Erfahrungen, Assoziationen, Definitionen.

Die Geschichte erzählt von Kommunikation, von impliziten und expliziten Annahmen, von Ängsten und Gewissheiten. Jener ältere

New Yorker fragte nicht einfach nach der jüdischen Identität, die zweieinhalb Jahrtausende in den unterschiedlichsten Facetten dazu

beigetragen hat, dass noch immer oder jetzt erst recht von und über Juden und Gott Lob mehr und mehr auch mit Juden gesprochen

wird.

Er, der Mann auf der Straße, ist einen Schritt vor diese Frage getreten. „Are you Jewish?” setzt voraus, dass zwei Menschen, nämlich

der Fragende und der Gefragte, wollen sie eine gelingende Kommunikation führen, wissen, was oder wer ein Jude ist.

1. Wer ist ein Jude?

„Ein Jude ist ein Mensch, der von einer jüdischen Mutter abstammt!“ So oder ähnlich haben Sie es sicher schon gehört. Demnach wäre Judentum eine Art familiärer Bindung, eine Volksgruppe oder, modern formuliert, eine Ethnie. Die Aussage ist auch nicht falsch, sie

beschreibt eine Grundlage des Judentums, wie sie vor allem von toratreuen, bei uns oft orthodox genannten Juden vertreten wird. Das

Reformjudentum hatte 1885 hingegen in ihrem Programm, der sog. Pittsburgh Platform, formuliert:

„Wir betrachten uns selbst nicht mehr als ein Volk, sondern als eine religiöse Gemeinschaft und erwarten daher weder eine Rückkehr

nach Palästina noch einen Opferkult unter Aufsicht der Söhne Aarons noch die Wiedergültigwerdung irgendwelcher Gesetze, die einen jüdischen Staat betreffen.“1 Das Judentum als Religion? Ethnie oder Religion, zwei unterschiedliche Ansätze, doch nicht die einzigen.

1

“We consider ourselves no longer a nation, but a religious community, and therefore expect neither a return to Palestine, nor a sacrificial worship under the

sons of Aaron, nor the restoration of any of the laws concerning the Jewish state.”

1

Mit „What is a Jew?” oder „Who is a Jew?“ werden wir in den letzten Jahrzehnten auf dem Büchermarkt und im Internet überschwemmt. Der Staatsgründer Israels, Ben Gurion, schrieb 1949 40 jüdische Intellektuelle an, ihm die Frage zu beantworten, wie sich

jüdische Identität bestimmen lasse. Einer der Angeschriebenen war André Neher (1914-1988), von dem ein wichtiges Buch zur jüdischen Identität stammt2. Er schrieb dazu 1978: „Alle unsere zusammengetragene Weisheit hat es Ben Gurion nicht ermöglicht, klar zu

sehen. Der Widerspruch liegt im Wesen der jüdischen Identität. Und dies darum, weil es keine Antwort gibt auf die Frage: `Wer ist Jude?´ Diese Frage bleibt immer eine Frage, weil sie einen Teil in sich schließt, der für immer sie transzendiert.“3

Als der israelische Schriftsteller Amos Oz Christine Dössel im September 1999 ein Interview in der Süddeutschen Zeitung gab, zitierte

er Ben Gurion: „Jeder, der sich selbst Jude nennt, ist ein Jude – so einfach ist das. Es ist ein freies Spiel der Interpretation mittels

ständiger Diskussion.“

Die Aussage lässt keine Definition zu. Sie wehrt jeden Versuch ab, das Judentum als eine ethnische Gruppe oder als Religion zu verstehen, als Nation oder Ideologie. Damit könnte nun freilich dieser Abschnitt bereits enden. Eine Definition dessen, was und wer jüdisch ist, obliegt jeder einzelnen Jüdin und jedem einzelnen Juden. „Are you Jewish“ lässt dem Angesprochenen die Wahl, selbst zu

entscheiden, ob er sich Jude nennt oder nicht. Und vielleicht wird es nur eine Momententscheidung sein, wahrscheinlicher aber Ergebnis einer Überlegung, die auf Geschichte zurückblickt.

Und damit wird die Sache wieder viel komplizierter, weshalb es sich doch lohnt, ein wenig näher zuzusehen, was Identität, vor allem

kulturelle Identität eigentlich meint. Ich will dies in wenigen kurzen Absätzen beschreiben:

2. Kulturelle Identität

2.1. Kulturelle Identität ist prozesshaft und niemals abgeschlossen

Im Anschluss an den Jamaikaner Stuart Hall kann man kulturelle Identität als niemals abgeschlossenen Prozess bezeichnen. Sie

unterliegt einem beständigen Wandel, als „subject to the continuous play of history, culture, and power.“4

Laurence Silberstein betont in seinem hervorragenden Essay „Others Within and Others Without”5 die Bedeutung von „power,

struggle, and conflict”, also Macht, Streit und Konflikt als zentrale Elemente für die Bestimmung von Identität. Der Prozess der Definition des Selbst findet daher nicht im luftleeren Raum statt, sondern in der Auseinandersetzung mit dem Anderen. Identitätsfindung ist

Ein- und Ausschließen, beständiges Rekonstruieren des Selbst und des Anderen.

2

3

4

5

2

A. Neher, Jüdische Identität. Einführung in den Judaismus. Aus dem Französischen von Holger Fock, Hamburg 1995 (Original Paris 1989).

A. Neher, Le dur bonheur, d´être juif, Paris 1978, 215.

Stuart Hall, Cultural Identity and Diaspora, in: J. Rutherford (Ed.), Identity, Community, and Cultural Difference, London 1990, 223.

Laurcence J. Silberstein, Others Within and Without, in: L. J. Silberstein/R. L. Cohn (Hgg.), The Other in Jewish Thought and History. Constructions of Jewish

Culture and Identity, (New Perspectives on Jewish Studies), New York 1994, 1-34.

Für eine kollektive Gruppe wie das Judentum heißt dies mit Sicherheit, dass wir keine lineare, eindimensionale Entwicklung und keine

abgeschlossene Identitätsfindung annehmen dürfen. Über die Jahrhunderte hinweg ist Identitätsfindung im Fluss, wandelt sich, verzweigt sich. Es ist daher besser, von jüdischen Identitäten im Plural zu sprechen, und zwar sowohl in diachroner als auch synchroner

Hinsicht. Oder anders formuliert: Es entstehen nacheinander verschiedene Formen jüdischer Identitäten wie auch gleichzeitig unterschiedliche jüdische Identitäten nebeneinander existieren. Um diese Identitäten zusammenzuhalten braucht es das Gefühl des „Wir“,

die wie immer definierte oder auch subjektive Abgrenzung von den Nichtjuden, den „Anderen“. So betrachtet muss man die Frage des

New Yorkers an Joseph Weizenbaum folgendermaßen wiedergeben: „Sind Sie einer von uns oder sind Sie ein Anderer?“

2.2. Kulturelle Identität basiert auf der Beziehung zum Anderen und auf der Abgrenzung vom Anderen.

Der Andere ist das Medium, durch das wir uns beständig selbst definieren. Identitätsfindung findet in einem Spannungsfeld von Koexistenz und Integration und andererseits Abgrenzung bis hin zum Feindbild statt.

Mit dieser Begegnung sind auch Ängste vor dem Fremden verbunden, die sich auf zweifache Weise im Alltag auswirken. Einmal versucht man den andern bis zur Selbstaufgabe zur Integration zu zwingen, ihn also dem „Wir“ anzugleichen. Zum anderen grenzt man

das Fremde aus und versieht es mit Feindbildern und Vorurteilen.

Diese Beobachtungen sind hier festzuhalten und mehrfach wieder aufzunehmen. Auch das Judentum sieht sich beständig anderen

kulturellen Identitäten gegenüber und formt seine eigenen nicht zuletzt aus diesen Begegnungen. Ein wichtiges Element ist zuletzt

genannt worden: Abgrenzung. Die Abgrenzung gehört unabdingbar zur Definition des „Wir“ hinzu. Frederic Barth hat dies in Bezug auf

ethnische Gemeinschaften so beschrieben:

„Die Art der Kontinuität ethnischer Einheiten ist klar: Sie hängt von der Aufrechterhaltung einer Grenze ab. Die kulturellen Merkmale, welche die Grenze kennzeichnen, können wechseln, und die kulturellen Charakteristika der Mitglieder können ebenso transformiert werden, ja sogar die organisatorische Form der

Gruppe kann sich ändern - aber gerade das Faktum fortdauernder Trennung zwischen Mitgliedern und Außenstehenden ermöglicht uns, die Beschaffenheit der

6

Kontinuität zu bestimmen und die wechselnden kulturellen Formen und Inhalte zu erforschen.“

Nach Barth macht somit die Grenze die Gruppe. Es bleibt zu fragen, wieweit eine Gruppe sich über Jahrhunderte nur durch den Umstand halten kann, dass sie sich von anderen abgrenzt. Genügt es, überspitzt formuliert, zu sagen: „Ich weiß zwar nicht, wer `ich´ bin,

aber ich weiß, dass ich anders, dass ich nicht `sie´ bin?“

Die von Barth erwähnten Veränderungen, Brüche, Umwälzungen, Neuerungen gehören zweifellos zur Erfahrung von Gruppenidentität, auch zu jüdischer, aber sie sind begleitet von Kontinuitäten und kulturellen Eigenschaften wie Sitten, Werten, Gewohnheiten und

ähnlichem. Diesen Kontinuitäten werden wir auch im Judentum nachzuspüren haben.

6

Frederic Barth (Hg.), Ethnic Groups and Boundaries: The Organization of Cultural Difference, Bergen: Universitets Forlaget, 1969, 14.

3

Macht allein die Grenze die Gruppe, wie man Barth verstehen könnte oder ist es nicht auch und vielmehr umgekehrt? Macht nicht die

Gruppe Grenzen?

So ist Barth einerseits Recht zu geben und zu betonen, dass es ein „Wir“ nicht ohne das „Sie“ geben kann, andererseits müssen wir

nach einer erweiterten Definition von Identität suchen, in der auch die inhaltlichen Elemente, die kulturelle Basis, zu Wort kommt.

2.3. Eine inhaltliche Bestimmung von Identität

Anders als Barth definiert Anthony D. Smith:

„Eine ethnische Gruppe ist durch vier Merkmale gekennzeichnet: das Gefühl eines einzigartigen Ursprungs der Gruppe, die Kenntnis einer einzigartigen Geschichte der Gruppe und der Glaube an ihr Schicksal, eine oder mehrere Dimensionen kollektiver kultureller Eigenheit, und schließlich das Gefühl einer einzigartigen kulturellen Solidarität. Kurz: Wir können die »Ethnie« oder die ethnische Gemeinschaft als eine soziale Gruppe definieren, deren Mitglieder das Gefühl eines gemeinsamen Ursprungs teilen, eine gemeinsame und besondere Geschichte mit ihrer Bestimmung für sich in Anspruch nehmen, eine oder mehrere charakteristische Merkmale besitzen und das Bewusstsein einer kollektiven Besonderheit und Solidarität empfinden. Es ist der Mythos von einem gemeinsamen und

7

einmaligen Ursprung in Zeit und Raum, der grundlegend ist für das Selbstverständnis einer ethnischen Gemeinschaft.“

Smith zeigt hier vier Elemente auf, die er für unabdingbar hält, um von einer ethnischen kollektiven Gemeinschaft zu sprechen. Smith

kommt zu diesem Urteil aufgrund ausgiebiger Studien, die hier nicht nachgezeichnet werden können.

Dafür ist zunächst festzuhalten, dass alle vier Elemente keine empirischen Daten beinhalten, sondern sich im Bereich des kollektiven

Gedächtnisses abspielen. Die Begriffe „Gefühl“ und „Glaube“ drücken dies deutlich aus, aber auch die „Kenntnis“ der Geschichte

meint kein abstraktes Geschichtswissen, sondern verinnerlichte „Erinnerung“ in einem nichtempirischen Sinn.

Es spielt somit wenig Rolle, ob die Gruppe in der Tat einen gemeinsamen und einmaligen Ursprung vorweisen kann; wichtig ist vielmehr, dass die Mitglieder der Gemeinschaft fest daran glauben, dass die Gruppe sich auf einen einmaligen gemeinsamen Ursprung

zurückführt, der sich zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort zugetragen hat.

Für einen Grundkurs Judentum ist nun die Frage zu stellen, ob die sehr kompakten Thesen von Smith auf das Judentum angewendet

werden können.

In einem ersten Schritt beziehe ich mich auf die Anfänge des Judentums.

7

4

A.D. Smith, The Ethnic Revival, Cambridge 1981, 66.

I. Das Judentum in den Anfängen

In diesem ersten Kapitel des Grundkurses will ich in Anlehnung an das bisher Gesagte die Thesen von Shaye J. D. Cohen untermauern, die er in seinem wichtigen Buch „The Beginnings of Jewishness. Boundaries, Varieties, Uncertainties”8 äußert. Demnach sei das

Judentum in der Antike als Ethnie, als Volksgemeinschaft zu verstehen. Ich will dies in der Folge begründen.

1.Der Begriff „Jude(n)“

Sehr häufig wird unter dem Begriff Judentum auch die Geschichte Israels, wie sie im Tenach oder christlich gesprochen im Alten Testament gezeichnet ist, verstanden.

Sieht man genauer zu, so wird der hebräische Begriff für „Juden“, nämlich „(ha-)Jehudim“ bzw. das aram. „Jehudaje“ jedoch in den

biblischen Schriften erst in exilisch-nachexilischer Zeit verwendet und bezeichnet die ins Exil (586-538v.) geführten (Jeremia 52,28-30;

Daniel 2,25; 3,8.12; 5,13; 6,14; 13,4) und aus dem Exil zurückgekehrten Bewohner der Provinz Judäa, im Esterbuch die im persischen

Reich lebenden judäischen Abkömmlinge des Exils.

Genau genommen ist also von einem Judentum nicht vor dem babylonischen Exil zu sprechen.

2. Jude als Bezeichnung für „Judäer“

Vielmehr ist davon auszugehen, dass „Jude(n)“ in den Anfängen nichts anderes als die Bezeichnung für eine geografisch lokalisierbare ethnische Gruppe ist, eben die Judäer.

Genauer gesagt meint die Bibel einen bestimmten Teil dieser Judäer, nämlich

a) jene, die ins Exil geführt wurden. Es ist davon auszugehen, dass es sich dabei um eine Oberschicht und um nützliche Facharbeiter handelte, nicht um das gesamte Volk;

b) jene, die nach dem Edikt des persischen Königs Kyros die Erlaubnis erhielten, aus Babylonien in ihre Heimat zurückzukehren.

Wenn man weiters davon ausgeht, dass nur mehr die wenigsten Exilierten 538 am Leben sind, handelt es sich damit in der

Mehrzahl um die Zweite und Dritte Generation einer Elite aus Judäa.

Ein Teil dieser Gruppe bleibt in der Diaspora. Auf sie rekurriert das Buch Ester, auch wenn es selbst einige Zeit später entstanden ist.

Ein anderer Teil dieser Gruppe geht nach Judäa und verarbeitet ihre Wanderung in das Land als eine Form des von Gott initiierten

Exodus. Und sie bemüht sich nach Kräften, im Land, das sie nun gestaltet, Strukturen zu errichten, die eine eigenständige Identität

möglich machen.

8

Berkeley 1999.

5

Diese Gruppe erhält eine weitgehende Autonomie durch den persischen König. Gleichzeitig verpflichten sich die Judäer, dem König

gegenüber loyal zu sein.

Sie bauen den Tempel in Jerusalem als Zeichen der Gegenwart Gottes wieder auf, errichten später die Stadtmauer in Jerusalem und

lassen um das Jahr 398v. vermutlich öffentlich die Tora (= Pentateuch) als Zeichen der Anerkennung der judäischen autonomen Kultur promulgieren. Damit ist das Judentum im Prinzip zu seiner ersten umfassenden ausformulierten Identitätsfindung gekommen.

3. Die Endredaktion der Tora (= des Pentateuch) als Zeugnis der Identitätsdefinition der Gruppe

Auch wenn sich die Forscher diesbezüglich nicht völlig einig sind, so spricht doch sehr viel dafür, dass die Tora, die man in christlichen

Kreisen gerne auch als Pentateuch oder Fünf Bücher Mose bezeichnet, in ihrer Endredaktion um 400 v. nicht zuletzt auch das schriftliche Ergebnis dieser bahnbrechenden Übereinkunft widerspiegelt. In gewisser Weise kann man die Tora somit als die Gründungsurkunde des Judentums bezeichnen, zumindest aber als Zeugnis der Identitätsdefinition. Das persische Reich funktionierte nämlich

nicht als zentralistisch geführter Staat, sondern auf der Basis regionaler Gesetze und Einrichtungen, die von den Persern über die

sog. Reichsautorisation zum Reichsrecht erhoben wurden. Im biblischen Buch Esra findet sich in 7,12-26 in der offiziellen Reichssprache Aramäisch eine Replik auf dieses königliche Schreiben.

12 Artaxerxes, der König der Könige, wünscht dem Priester Esra, dem Schriftkundigen im Gesetz des Gottes des Himmels, alles Gute. 13 Das ist es, was ich

befehle: Jeder in meinem Reich, der zum Volk Israel oder seinen Priestern und Leviten gehört und gewillt ist, nach Jerusalem zu gehen, darf mit dir ziehen. 14

Denn du bist von dem König und seinen sieben Räten ausgesandt und sollst nach dem Gesetz deines Gottes, das in deiner Hand ist, untersuchen, wie es in

Juda und Jerusalem steht … 23 Alles, was der Gott des Himmels befiehlt, soll man mit frommem Eifer liefern für das Haus des Gottes des Himmels, damit nicht

ein Strafgericht das Reich des Königs und seiner Söhne trifft. 24 Auch wird euch folgendes bekannt gemacht: Niemand ist befugt, irgendeinem Priester, Leviten,

Sänger, Torwächter, Tempeldiener oder Arbeiter dieses Gotteshauses Steuern, Abgaben oder Zölle aufzuerlegen. 25 Du aber, Esra, bestelle Rechtskundige und

Richter nach dem weisen Gesetz deines Gottes, das in deiner Hand ist; sie sollen dem ganzen Volk im Gebiet jenseits des Stroms Recht sprechen, allen, die das

Gesetz deines Gottes kennen; wer es aber nicht kennt, den sollt ihr es lehren. 26 Doch über jeden, der das Gesetz deines Gottes und das Gesetz des Königs

nicht befolgt, halte man streng Gericht und verurteile ihn je nachdem zum Tod, zum Ausschluss (aus der Gemeinde), zu einer Geldstrafe oder zu Gefängnis!

Andererseits gibt es auch Vorbehalte gegenüber einer Redaktion des Pentateuch aus dem Verlangen der Reichsautorisation durch

die Perser. Kritiker sehen eher den innerjüdischen Vermittlungsprozess als Ansatz für die Sammlung und Redaktion der Tora. Mir

scheint ein Zusammenspiel beider Elemente wahrscheinlich. Einerseits suchte das Judentum sich in der Tora eine tragfähige Basis

und Identität zu schaffen, deren Absicht es war, möglichst viele Strömungen innerhalb des Judentums zu integrieren. Andererseits

gelang es, gegenüber Persien als selbstbewusste eigenständig agierende Ethnie mit funktionierender Gesetzgebung aufzutreten, die

es verdiente, eine autonome anerkannte Existenz zu führen.

Über die Tora ist viel geschrieben und ihre Entstehungsgeschichte sehr kontrovers nachgezeichnet worden. Es ist nicht Aufgabe eines

Grundkurses zum Judentum, auf diese Diskussion einzugehen. Vielmehr ist es mir daran gelegen, die These zu untermauern, dass es

6

mit Hilfe der Tora nach außen, aber vor allem gegenüber der eigenen Gruppe gelang, die von Smith angenommenen Kriterien der Identität einer ethnischen Gruppe zu erfüllen. Dies ist leicht nachzuzeichnen.

4. Die Thesen von Smith auf das frühe Judentum angewendet

4.1. Das Gefühl eines einzigartigen Ursprungs der Gruppe

In der Tora konnten die Judäer ihre eigene Ursprungsgeschichte auf faszinierende Weise nachzeichnen. Dazu mussten sie natürlich

nicht den gesamten Text neu schaffen, sondern konnten auf zahlreiche vorhandene Textsammlungen zurückgreifen. In der Endgestalt

aber wurde der Pentateuch auf die Identitätsfindung der Judäer zugeschnitten.

Schon die Weltschöpfung beschrieb man als ein Sieben-Tage Schema, das die Judäer in Babylonien entwickelten, mit einer sehr starken Betonung des Sabbat.

Der eine und einzige Gott ist sowohl Weltschöpfer als auch Herrscher über die ganze Welt und kontrolliert die gesamte Geschichte.

Die Geschichte des Volkes der Judäer wiederum ist eingebunden in die große Geschichte der Welt, wie sie in den ersten Kapiteln der

Genesis erzählt wird. Diese Universalgeschichte verästelt sich hin zu den großen Erzelterngestalten. Der große Ahnherr ist Abraham,

der aus Babylonien stammte, womit die judäischen Redaktoren ihre eigene „Herkunftsgeschichte“ als Abkömmlinge der Exilanten verpackten. Abrahams bedingungslos gehorsame Gottestreue machte ihn zum Vorbild für die Judäer als Aufbaugenerationen nach einem langen Exil in einem Land ohne besondere Reize und schlechten Bedingungen. Abrahams Herkunft markiert auch die Ursprungsgeschichte des Judentums als Geschichte der Galut. Von Abraham wird keine negative Erfahrung in Babylonien berichtet. Das

Beispiel der Estergeschichte zeigt, dass keineswegs alle Judäer Babylonien als Exil erlebten. Deshalb macht es Sinn, auch die Ursprungsgeschichte in der Galut nicht mit Exil oder Diaspora einseitig zu belegen. Der Ursprung des Volkes liegt nicht im Land Israel.

Darauf wird im Abschnitt „Land“ noch einmal zurückzukommen sein.

4.2. Die Kenntnis einer einzigartigen Geschichte der Gruppe und der Glaube an ihr Schicksal

Die einzigartige Geschichte der Gruppe setzt mit den Erzeltern ein, Abraham, Isaak, Jakob, nicht weniger aber auch mit den Stammmüttern Sara, Rebecka, Lea und Rahel sowie ihren Mägden Bilha und Silpa. Abraham und sein Sohn Isaak werden zum Sinnbild des

Volkes nach dem Exil, das allein aus dem Vertrauen auf Gottes Eingreifen lebt und diesem Gott bereit ist zu dienen. Das schildert

nicht zuletzt die so folgenreiche Erzählung in Gen 22, die Opferung Isaaks, hebr. Aqedat Jitzchaq oder Bindung Isaaks. Sie wird noch

des öfteren erwähnt werden.

7

Der Enkel des Abraham, Jakob, versinnbildlicht schließlich das gemeinsame Schicksal des Volkes unter einem neuen Namen, nämlich Israel. Jakob wird nach einem Kampf mit einem göttlichen Wesen in Gen 32 zu Israel (= der mit Gott kämpft/streitet) umbenannt.9

Jakob/Israel ist der Stammvater der 12 Stämme. 10 Stämme des Nordens werden im Zuge der Politik des 8. Jh. im assyrischen Großreich aufgehen und spielen in der Folgezeit keine nennenswerte Rolle mehr für das Selbstverständnis des Volkes. Im Rückblick übernimmt Judäa, indem es die Tora zu ihrer eigenen Ursprungsgeschichte macht, die Verantwortung für das gesamte Volk. Dies zeigt

sich beispielhaft in der Aufzählung „der Einwohner der Provinz Juda, der Verschleppten, die aus dem Exil heimgekehrt sind“ (Neh 7,6),

die am Ende der langen Liste als „Kinder Israels“ bezeichnet werden (V. 72).

Der Aufenthalt der Israeliten in Ägypten, der Exodus und der Durchzug durch die Wüste unter der Führung von Mose, Aaron und Miriam wird aus der Perspektive der Judäer als ferne Vergangenheit erinnert, die sich in der näheren Vergangenheit der Heimkehr aus

dem Exil bestätigt hat. Der Exodus endet jedoch im Pentateuch nicht im Land, das noch nicht betreten wird, sondern im großen Kumulationspunkt der Tora, die ihr auch den Namen gibt, nämlich der Gabe der lebensspendenden Weisung am Sinai. In ihr werden nun

die kulturellen Eigenarten des Volkes zusammengefasst und unter die Offenbarung des einen Gottes an Mose gestellt. Der größte Teil

des Stoffes von Exodus bis ins Deuteronomium befasst sich mit der Gabe und dem Inhalt dieser Weisung. Gottes Gegenwart ist nun

mitten in seinem Volk anwesend, in dem Bundeszelt. Aus der Sicht der Judäer ist der Sinai nicht zuletzt ein Abbild des Zion, des Tempelberges, in dem sich die göttliche Gegenwart niederlässt.

Von der Erfahrung weitgehender Autonomie im Perserreich ausgehend, konnte sich das Judentum frei entfalten. Ein Teil der Gruppe

wird im status quo die bereits universal wirksame Gottesherrschaft vermutet, ein anderer wahrscheinlich eine jenseits der Perserherrschaft anbrechende Gottesherrschaft vom Zion aus erwartet haben. Alle konnten in der Tora ihre Ansichten wieder finden und damit

ihre Identität begründen.

4.3. Eine oder mehrere Dimensionen kollektiver kultureller Eigenheit

Dieser Punkt ist ebenfalls maßgeblich in der Tora aufgenommen. Die kulturelle Eigenart des Volkes zeigt sich in seiner Bindung an die

Mosetora. Dieses Bewusstsein hat das Judentum bis in die Neuzeit geprägt. Die Tora macht es zu einer eigenständigen selbstbewussten Größe. Sie enthält die spezifischen Verhaltensweisen und Gebote, welche das Volk von anderen unterscheidet. Zentral ist

vor allem das Bekenntnis zu einem einzigen bildlosen Gott.

Nicht zuletzt daraus entwickelt sich auch der letzte wichtige Punkt.

4.4. Das Gefühl einer einzigartigen kulturellen Solidarität.

9

8

Die Herleitung von der Wurzel srh II (= herrschen) ist auch möglich. Allerdings hat sich in jüdischer Überzeugung die Verbindung mit der Wurzel srh I (= streiten) aufgrund der Geschichte Jakobs durchgesetzt.

Solidarität als Gruppenbindung ist bei allen Volksgruppen ein wichtiges Merkmal. Es speist sich aus gemeinsamer Geschichte und

Schicksal ebenso wie aus den kulturellen Eigenheiten. Diese Gruppensolidarität ist jedoch kein Hindernis, sich in einer anderen kulturellen Umgebung einzufügen und auch wohl zu fühlen. Der irische Polizist in New York ist genauso patriotischer Amerikaner wie er

wahrscheinlich den St. Patrick´s Day feiert. Die jüdische Erfahrung von Solidarität ist immer besonders herausgehoben worden. Sie

gilt auch für die Anfänge.

Die Solidarität mit der Gruppe hat auch die Abgrenzung von anderen zur Folge. Sie richtet sich gegen die von den Babyloniern einst

eingesetzte nichtjüdische Oberschicht ebenso wie gegen die Bevölkerung, die als Abkömmlinge jener Menschen in Judäa lebt, die

nicht ins Exil geführt wurden und nun verdächtig waren, sich mit der angesiedelten Bevölkerung vermischt zu haben.

Nichtjuden wurden prinzipiell aus der Gemeinschaft ausgeschlossen und der Kult auf strenge Einhaltung der aus der Tora erhobenen

Regelungen, besonders des Sabbat, verpflichtet. Die Gruppe bewahrte ihre Gemeinschaft auch durch ein Verbot der Mischehe. Die

Abgrenzung, die von Barth oben als wichtiges Kriterium ethnischer Gemeinschaften herausgestellt wurde, tritt hier in Kraft.

Solidarität zeigten auch die Judäer im Ausland, in der Diaspora, beispielsweise indem sie die für Männer jährlich vorgeschriebenen

Abgabe an den Tempel, den sog. halben Scheqel, entrichteten und sich damit als Teil des judäischen Gemeinwesens verstanden. Der

Tempel stellte die große Mitte dar, war sowohl Ausdruck der kulturell-religiösen Bindung als auch der politischen Eigenständigkeit.

Jerusalem übernahm die Vertretung aller Juden. Über die Bedeutung der Diaspora in dieser und späteren Zeiten wird ein eigenes Kapitel handeln.

Eine – allerdings sehr ambivalente - Bestätigung der Einheit des jüdischen Volkes findet sich auch bei nichtjüdischen Schriftstellern in der Antike, deren teilweise

antijüdischen Ausfälle nicht verschwiegen werden sollen. Um hier nur Beispiele zu nennen, behauptete Dio Cassius (Historia Romana 37.17.2 = Stern, Authors

406) im 3. Jh. von „den“ Juden, dass sie sich vom Rest der Menschheit in praktisch jedem Lebensbereich unterschieden. Diese Einheit wird a) positiv wie b) negativ zur Kenntnis genommen:

a) Bei Varro (Augustinus´ De Civitate Deo 4.31 = Stern, Authors 72a) ist vom positiven „Zeugnis des judäischen Volkes“ („gentem Iudaeam“) die Rede,

10

welche Gott bis heute bildlos verehrten. Das jüdische Volk hält zusammen, es erweist sich nach Cicero „quanta concordia“ (Pro Flacco 28.66 = Stern,

Authors 68). Bekannt ist die Ansicht des Tacitus, wonach die Juden sich gegenseitig helfen und stark zusammenhalten. Gleichzeitig meinte er,

b) dass die Juden gegenüber anderen nur Hass und Feindschaft („hostile odium“) empfänden (Historiae 5.5.1 = Stern, Authors 281).

Diese Aussagen zeigen, dass bereits in der Antike das Judentum als Einheit erfahren wurde, demgegenüber nicht selten feindselige Stimmung geschürt wurde.

Vorerst mag es hier genügen, die von Smith angeführten Elemente alle auch für das Judentum in seinen Anfängen deutlich festhalten

zu können.

Mit Recht kann daher das Judentum in seinen Ursprüngen als eine ethnische Größe bezeichnet werden, als ein Volk mit einer an der

Tora orientierten kulturellen Identität.

10

Was die Römer 170 Jahre auch getan hätten und leider nicht mehr tun, was sich auf den Gottesdienst negativ auswirke.

9

5. Judentum ist eine Ethnie auch in der nachpersischen Zeit

Die Definition des antiken Judentums als Ethnie ist vor allem gegenüber allen jenen vor allem christlichen Zuordnungen festzuhalten,

die das (antike) Judentum als eine Religion definieren wollen. Wolfgang Stegemann hat in seiner kritischen Analyse von Gerd Theißen

zu Recht auf diese häufige und problematische „christliche Konstruktion des antiken Judentums als Religion“11 verwiesen. Denn diese

Zuordnung übersieht, dass in der Antike Religion als separierbarer Lebensbereich gar nicht existiert. Was wir heute darunter verstehen, dafür kennen weder Griechen noch Hebräer ein eigenes Wort. Vielmehr ist das Gemeinte in die beiden wichtigsten Lebensbereiche, das Gemeinwesen und die Familie eingebettet.

Der griechische Historiker Herodot (Historien 8.144.2) hatte einst das Hellenentum (to hellenikon) durch folgende Aussagen umschreiben: gemeinsames „Blut“ und Sprache; gemeinsame Einrichtungen und Opfer für die Götter sowie gemeinsame Lebensweise. Dies

trifft nun weitestgehend auch für das antike Judentum zu.

Auch sie bilden eine „Ethnie“, ein Volk. Und sie war eine lange Zeit auf das Territorium Judäa konzentriert. Dies gilt für die persische

Zeit ebenso wie für die nach der Eroberung durch Alexander den Großen einsetzende Periode der ptolemäischen und später griechischen Herrschaft. Hier wird das Judentum vergleichbar dem „hellenikon“ zum „Ioudaismos“.

Wie Ägypter, Kappadozier, Thraker, Phrygier sind „Jehudim/Ioudaioi“ Mitglieder einer ethnisch abgrenzbaren und geografisch zuordenbaren Gemeinschaft, und zwar in Judäa oder in der Diaspora. Nicht jeder in Judäa lebende Mensch ist daher Judäer. Flavius Josephus unterscheidet deutlich zwischen Syrern, Griechen und Judäern, wenn er ethnische Konflikte innerhalb Judäas beschreibt (BJ

2.266f). Andererseits ist in vielen griechischen und römischen Texten von Judäern außerhalb Judäas die Rede.

Ergebnis:

Ioudaios, Iudaeus und Jehudi kennzeichnen also Judäer, nicht Juden in unserem Sinne. Judäer ist ein ethno-geografischer Begriff, ein

Mitglied einer an ein Heimatland gebundenen Gemeinschaft. Im Anfang konstituiert sich das Judentum als ethnische Gemeinschaft

auf der Basis des kulturellen Zusammenhangs der Tora. In Aufnahme und Bearbeitung der Geschichte und Tradition von Israel definiert es sich als „wahres Israel“. Dabei grenzt es sich nach außen ab und erhält eine breite Autonomie zugestanden, ohne Eigenstaatlichkeit zu besitzen.

6. Die seleukidische Ära: Ethnie und Bekenntnisgemeinschaft

11

10

Wolfgang Stegemann, Christentum als universalisiertes Judentum, Anfragen an G. Theißens „Theorie des Urchristentums“, KuI 2 (2001), 130-148, 141.

Shaye J. D. Cohen ortet schließlich einen Schwerpunktwechsel in der Zeit der hellenistischen Herrschaft. Während nämlich die persische und wohl auch noch (mit Einschränkungen) die ptolemäische Ära durch eine weitgehende Autonomie gezeichnet ist, wird unter

seleukidischer Machtausübung vor allem im 2. Jh. v. der Druck auf eine Änderung der Lebensweise und auf Angleichung mit dem

griechischen „Way of life“ stärker. Zur Zeit des Königs Antiochus IV., der von 175-163v. herrschte, soll nach Auffassung der Quellen

der Bücher der Makkabäer, die sich in der katholischen Bibel finden und von Protestanten als deuterokanonische Bücher bezeichnet

werden, die Situation eskaliert sein. 2 Makkabäer 6 schildert das Verhalten des Königs eindringlich:

6:1 Nicht lange darauf schickte der König einen alten Athener; der sollte die Juden zwingen, die Gesetze ihrer Väter aufzugeben und ihr Leben nicht mehr durch

Gottes Gesetze lenken zu lassen. 2 Auch sollte er den Tempel zu Jerusalem schänden und ihn Zeus, dem Herrscher des Olymp, weihen; ähnlich sollte er den

Tempel auf dem Berg Garizim nach Zeus, dem Hüter des Gastrechts, benennen, was der (gastfreundlichen) Art der Einwohner jenes Ortes entgegenkam. 3 Der

Ansturm der Bosheit war kaum zu ertragen und allen zuwider. 4 Denn die Heiden erfüllten das Heiligtum mit wüstem Treiben und mit Gelagen. Sie gaben sich mit

Dirnen ab und ließen sich in den heiligen Vorhöfen mit Frauen ein. Auch brachten sie vieles hinein, was nicht hineingehörte. 5 Auf den Brandopferaltar häuften

sie unerlaubte und vom Gesetz verbotene Dinge. 6 Man konnte weder den Sabbat halten noch die alten Feste begehen, ja, man durfte sich überhaupt nicht mehr

als Jude/Judäer bekennen. 7 Zu ihrer Erbitterung mussten die Einwohner sich jeden Monat am Geburtstag des Königs zum Opfermahl führen lassen, und am

Fest der Dionysien zwang man sie, zu Ehren des Dionysos mit Efeu bekränzt in der Prozession mitzugehen. 8 Auf Vorschlag der Einwohner von Ptolemaïs wurde in den benachbarten griechischen Städten ein Beschluss bekanntgegeben, sie sollten mit den Juden ebenso verfahren und Opfermahlzeiten veranstalten. 9

Wer sich aber nicht entschließen wolle, zur griechischen Lebensweise überzugehen, sei hinzurichten. Da konnte man nun das Elend sehen, das hereinbrach. 10

Man führte nämlich zwei Frauen vor, die ihre Kinder beschnitten hatten. Darauf hängte man ihnen die Säuglinge an die Brüste, führte sie öffentlich in der Stadt

umher und stürzte sie dann von der Mauer. 11 Andere waren in der Nähe zusammengekommen, um heimlich in Höhlen den Sabbat zu begehen. Sie wurden an

Philippus verraten, und da sie sich wegen der Würde des heiligen Tages scheuten, sich zu wehren, wurden sie alle zusammen verbrannt. 12 An dieser Stelle

möchte ich die Leser des Buches ermahnen, sich durch die schlimmen Ereignisse nicht entmutigen zu lassen. Sie mögen bedenken, daß die Strafen unser Volk

nicht vernichten, sondern erziehen sollen.

An dieser Stelle wird die Bedeutung der kulturellen Identität eindringlich beschrieben. Sie wird in den sog. „Gesetzen der Väter“, in den

Festen und vor allem im Zeichen der Beschneidung und im Sabbat sichtbar. In V. 6 ist davon die Rede, dass man sich nicht mehr als

„Ioudaios“ bekennen konnte. Cohen entscheidet sich hier für eine Übersetzung des griechischen Wortes mit „Jude“ anstatt „Judäer“.

Denn an dieser Stelle werde die Grundlage der kulturellen Identität zum entscheidenden Kriterium der Benennung. Judentum wird sozusagen zu einer Bekenntnisgemeinschaft, ohne dass die ethnische Identität damit verloren ginge.

Die Geschichte ist sehr drastisch erzählt und schildert ein unversöhnliches Gegenüber von hellenistischer und jüdischer Identität. Die

Realität war sicherlich komplexer. Dennoch kann nicht bestritten werden, dass es im Zuge der Hellenisierungspolitik zu einem erfolgreichen Aufbegehren vieler Juden unter den sog. Makkabäern gekommen ist, die in einen doch weitgehend unabhängigen Staat unter

den sog. Hasmonäern mündete, der erst durch die römische Herrschaft sein Ende fand.

7. Jüdische Identitäten in hellenistischer Zeit

11

Der biblische und deuterokanonische Befund erweckt den Eindruck, als habe das Judentum vor allem in Zeit der griechischen Herrschaft eine innere Spannung zwischen hellenistisch ausgerichteten und streng an den Überlieferungen der Väter orientierten Menschen aushalten müssen. Die dort geschilderten Vorgänge, die zum Aufstand der Makkabäer führten, sind durch die Brille einer stark

antihellenistisch eingestellten Gruppe gesehen.

Mit Sicherheit hat der Hellenisierungsprozess auch weit in die Bereiche des jüdischen Lebens hereingespielt und nicht wenige Juden

werden davon beeindruckt gewesen sein, ohne gleich ihr Judentum zu verleugnen. Biblische Bücher wie etwa Kohelet bezeugen eine

rege Auseinandersetzung mit hellenistischem Gedankengut. Genaue Grenzlinien sind schwer zu ziehen. Die hellenistische Ära wird in

der Forschung sehr unterschiedlich betrachtet. Mitunter neigt man heute dazu, das Seleukidenreich als polyglottes und multikulturelles, einzelnen regionalen Entwicklungen gegenüber recht tolerantes Gebilde zu beschreiben. Dabei muss aber beachtet werden, dass

gegenüber der persischen Autonomie die Bedeutung der kulturellen Werte, wie sie sich in der Tora niederschlugen, deutlich herabgemindert war. Anders als Persien strebte der Hellenismus eine Durchdringung der Strukturen an. Jerusalem erhielt den Status einer

Polis – inklusive Gymnasium, kultischen Festen und Spielen mit Opfern -, was zwar auch Teile der jüdischen Bevölkerung begrüßten,

traditionsorientierte Gruppen aber abschrecken musste, da sie nicht von den Prinzipien der Kultur des Judentums, sondern von

Grundlagen des nach Globalisierung strebenden Hellenismus getragen war. Auch wenn der Vergleich überzogen scheint, so ist doch

in gewisser Weise eine Parallele zu einer modernen globalisierten „amerikanisch-dominierten“ Kultur und einer autarken regionalen

Identität gegeben. Auch bei uns spannt sich der Bogen von Globalisierungsbefürwortern über vorsichtige Globalisierungskritiker bis

zu radikalen Globalisierungsgegnern. Und nicht jeder, der sich weigert, bei McDonalds zu essen, ist gleich ein Antiamerikaner. Und

nicht jeder, der gut englisch spricht, ist deshalb ein begeisterter Anhänger des amerikanischen Präsidenten.

So kann man aus dem Umstand, dass Juden gut griechisch sprachen, sich am gesellschaftlichen Leben der Polis beteiligten und wohl

auch Spiele und Festveranstaltungen besuchten, nicht schließen, dass sie deshalb vollständig ihre Traditionen vergessen oder verleugnet hätten. Gleichwohl konnte es dort zu Konflikten kommen, wo Loyalität zur eigenen Kultur gegenüber der Loyalität zum hellenistischen Herrscher zurücktreten musste.

Auch die hellenistischen Herrscher waren gegenüber ihren persischen Vorgängern weniger zimperlich in der Ausübung direkter

Macht. Sie mischten sich stärker in innere Angelegenheiten der Provinzen ein und bedienten sich auch gelegentlich an den Tempelschätzen. Dass sie für ihre Wohltaten Gegenleistungen erwarteten, ist selbstverständlich. Die kultischen Dankesfeiern waren eine solche. Aber schon sie mussten traditionstreue Juden wegen der geforderten Opfer für fremde Götter abschrecken. Und als Antiochus IV.

schließlich einen Zeus Olympios im Tempel aufstellen ließ, um damit die reichsumspannende Einheit zu dokumentieren, war der Konflikt nicht zu vermeiden.

Mit Ernst Baltrusch ist damit festzuhalten:

12

„Hellenistische Toleranz in Religionsangelegenheiten wurde offenkundig nur dem Gleichartigen, nicht dem völlig Andersgearteten zuteil. Und der jüdische Monotheismus war nicht nur inhaltlich völlig anders als der hellenistische Polytheismus, er war vor allem in besonderer Weise politisch und gewiss nicht in den hellenistischen Götterhimmel integrierbar.“12

Der Sieg der Makkabäer und die nach zähem Ringen mit den Seleukiden sich langsam verselbständigende Herrschaft der Hasmonäer

nach 129v. brachte die inneren Spannungen nicht zur Ruhe. Das Spektrum reichte von prohellenistisch geprägten Kreisen (in gewisser Weise auch die Sadduzäer)13 über kritisch distanzierte Laiengruppen (Pharisäer)14 bis hin zu stark priesterlich orientierten Gruppen, die sich wohl auch aufgrund ihrer radikalen Ablehnung von Auswirkungen der Hasmonäerherrschaft in die Wüste zurückzogen

(Qumrangemeinde).15

Ein radikaler Bruch entstand gegenüber der selbständigen Gemeinde in Samaria, die sich ihrerseits als jene Juden verstanden, welche die Tradition des Nordreiches weiter verkörpern wollten. Es ist irrig, sie als Sekte oder gar als Mischbevölkerung zu denunzieren.

Samaritaner halten sich an die Tora (in einer Fassung, die sich vom sog. Masoretentext leicht unterscheidet) als einzig verbindlichen

religiösen Text. Spätestens in makkabäischer Zeit verliert Jerusalem für sie gänzlich an Bedeutung. Ihr kultureller Mittelpunkt ist von

Anfang an der Berg Garizim in Samaria, wo sie einen Altar unterhalten. Ihre wahrscheinlich sogar gewalttätige Gegnerschaft gegenüber den Makkabäern dürfte letztlich ausschlaggebend für die Zerstörung dieses Heiligtums um 111v. gewesen sein. Die Rabbinen

betrachteten sie mit Argwohn, und sie selbst entwickelten mehr und mehr eine eigenständige Gemeinde mit eigenen Traditionen. Die

Frage, wieweit Samaritaner innerhalb der Grenzen des Judentums sind, wurde durch eine staatliche Regelung 1949 zugunsten der

Samaritaner positiv entschieden. Demnach hatten sie wie alle Juden das Recht, nach Israel einzuwandern und dort die Staatsbürgerschaft zu erlangen. 1992 hob das Religionsministerium diese Regelung (unter Arieh Deri) zwar wieder auf, doch wurde sie 1994 erneut durch ein Urteil des obersten Gerichtshofes wiedereingeführt. Heute leben etwa 600 Samaritaner in Nablus und in Holon bei Tel

Aviv.

Es war die Hasmonäerzeit, die erstmals in größerem Umfang auch eine Konversion von Nichtjuden/Nichtjudäern zum Judentum vorsieht. Das entscheidende Kriterium der Zugehörigkeit ist die Übernahme der Gebräuche, wozu bei Männern die Beschneidung kommt.

12

13

14

15

Ernst Baltrusch, Die Juden und das Römische Reich. Geschichte einer konfliktreichen Beziehung, Darmstadt 2002, 57.

Der Name geht auf die zadokidische Priesteraristokratie zurück. Die Sadduzäer repräsentierten die höhere Tempelpriesterschaft. Bei ihnen verband sich

konservative Religiosität und Tempelstaatsideologie mit einer offenen Haltung gegenüber dem Hellenismus.

Das Pharisäerbild hat unter der neutestamentlichen Polemik völlig zu Unrecht sehr gelitten. Grundsätzlich ist trotz der schlechten Quellenlage davon auszugehen, dass es sich dabei um eine mehrheitlich von Nichtpriestern getragene Bewegung handelte, die die Tora im alltäglichen Vollzug zur Geltung bringen

wollte. Das ganze Volk sollte durch Heiligung des Alltags zu einer von der Tora durchdrungenen Identität gelangen.

Über Entstehung und genaue Identifikation der Qumrangemeinde herrscht keine Einigkeit. Es gilt aber als plausibel, dass sie sich aus einem Konflikt mit dem

Jerusalemer Tempelkult entwickelt. Vgl. zu Qumran den Überblick von Armin Lange/Hermann Lichtenberger: TRE 28 (1997) 45-79.

13

Beschneidung und Übernahme der Gebräuche der Judäer machte die Konvertiten zu Mitgliedern einer judäischen Politeia, wobei der

in der griechischen Antike so wichtige Begriff „Politeia“ sowohl eine Bürgerschaft wie auch eine Lebensweise bezeichnet. So wurden

während der Herrschaft des Johannes Hyrkan die Idumäer in das judäische Volkswesen integriert.16

Die Grundlagen des Judentums sind gelegt. Bis zum heutigen Datum ist Konversion ins Judentum eine Möglichkeit, die allen Menschen ohne Rücksicht auf Geschlecht, Hautfarbe oder Herkunft offen steht.

Berühmten Konvertiten wie Sammy Davis jr., Marilyn Monroe oder Liz Taylor stehen in einer Reihe zahlreicher Frauen und Männer,

die diesen Vorgang vollziehen. Wer nach orthodoxem Ritus konvertiert, hat heute Anrecht auf die israelische Staatsbürgerschaft. Der

israelische Staat ist sicher nicht eins zu eins mit dem hasmonäischen Judäa zu vergleichen, die Grundidee einer umfassenden Gemeinschaft Judentum, einer Politeia, ist aber erhalten geblieben.

Damit will ich diesen ersten Teil beschließen. Er sollte zeigen, dass wir von einem Judentum erst mit der Erfahrung des Exils und dann

vor allem mit der Werdung des judäischen Volkes nach dem Exil sprechen können. Seine kulturelle Verankerung erhält dieses „judäische“ Judentum durch die Tora, den Pentateuch. Sabbat und Beschneidung sind wichtige Marker dieses Judentums, dessen Mitte der

Tempel auf dem Zion darstellt.

16

14

Josephus (AJ 13.257f. u.ö.) und Ptolemäus (Stern, Authors 146) beschreiben sie als gewaltsam, während sie Strabo – der im übrigen die Judäer als Abkömmlinge der Ägypter ansah - als freiwilligen Entschluss der Idumäer betrachtete, der auf die Überzeugungsarbeit des Aristobul zurückging (Stern, Authors

100; 115; AJ 13.319). Alexander Polyhistor behauptete sogar, dass der Name Judäa auf die Kinder der sagenumwobenen Semiramis zurückging, die Juda

und Idumäa hießen (Stern, Authors 53).

Literatur zu den ersten beiden Teilen:

Baltrusch Ernst, Die Juden und das Römische Reich. Geschichte einer konfliktreichen Beziehung, Darmstadt 2002.

Barth Frederic (Hg.), Ethnic Groups and Boundaries: The Organization of Cultural Difference, Bergen: Universitets Forlaget, 1969

Cohen Shaye J.D., The Beginnings of Jewishness. Boundaries, Varieties, Uncertainties, Bekeley 1999.

Dexinger Ferdinand/Reinhard Pummer (Hgg.), Die Samaritaner (WdF 604), Darmstadt 1992.

Hall Stuart, Cultural Identity and Diaspora, in: J. Rutherford (Ed.), Identity, Community, and Cultural Difference, London 1990

Lange Armin/Hermann Lichtenberger, Qumran: TRE 28 (1997) 45-79.

Neher André, Jüdische Identität. Einführung in den Judaismus. Aus dem Französischen von Holger Fock, Hamburg 1995 (Original

Paris 1989).

Neher André, Le dur bonheur, d´être juif, Paris 1978.

Saldarini Anthony J., Pharisees, Scribes and Sadduccees in Palestinian Society, Edinburgh 1989.

Silberstein Laurence J., Others Within and Without, in: L. J. Silberstein/R. L. Cohn (Hgg.), The Other in Jewish Thought and History.

Constructions of Jewish Culture and Identity, (New Perspectives on Jewish Studies), New York 1994, 1-34.

Smith Anthony D., The Ethnic Revival, Cambridge 1981.

Stemberger Günter, Pharisäer, Sadduzäer, Essener (SBS 144), Stuttgart

Stegemann Wolfgang, Christentum als universalisiertes Judentum, Anfragen an G. Theißens „Theorie des Urchristentums“, KuI 2

(2001), 130-148.

Stern Menachem, Greek and Latin Authors on Jews and Judaism, Publications of the Israel Academy of Sciences and Humanities:

Section of Humanities (Fontes ad res Judaicas spectantes), Jerusalem, 3 Bde., 1974-1984 = Stern, Authors.

15

II. Das rabbinische Judentum

In der Zeit zwischen dem 5.Jh. v. und dem 1. Jh. n. entwickelte sich eine kulturell und religiös um den Tempel in Jerusalem orientierte

jüdische Identität, die überaus rege in der Niederschrift der Zeugnisse der jüdischen Kultur war. In dieser Zeit wurden alle großen biblischen Werke redigiert und zusammengefügt und der Kanon der biblischen Bücher fertig gestellt. Die jüdischen Siedlungen erstreckten sich über weite Teile der damals bekannten Welt. Alexandria beherbergte eine große jüdische Minderheit, die etwa ein Drittel der

Bevölkerung ausmachte. Ihre Beziehung zu Jerusalem war ungebrochen, auch wenn diese Gemeinschaft intensiv nach einem politischen Stellenwert in der hellenistischen Diaspora rang. Aufgrund ihrer pointierten kulturellen Identität kam es zu einer Reihe von Konflikten, die ich hier nicht im Detail behandeln kann. 139v. etwa wurden Juden aus Rom vertrieben, weil sie nach offizieller Begründung

die römischen Sitten und die römische Ordnung gefährdeten. Daraus darf jedoch auf keine umfassende Bedrohung der Juden geschlossen werden. Die regionalen und zeitlichen Bedingungen konnten ganz unterschiedliche Folgerungen nach sich ziehen. Darauf

ist unter „Zentren und Peripherien“ noch einzugehen.

Nach dem Niedergang der hasmonäischen Herrschaft, die vor allem an inneren Querelen zerbrach, gelang es der „Schutzmacht“ Rom

mehr und mehr, die Kontrolle auf das kleine Judäa auszuüben. Dieser Zusammenhang ist weitgehend bekannt und dennoch auch mit

vielen Legenden behaftet, da diese Zeit mit Geburt, Wirken und Tod Jesu zusammenfällt.

Der große zeitgenössische Historiker Flavius Josephus ist eine geschätzte Quelle dieser Zeit, ebenso wie auch viele römische Schriften den Befund des Neuen Testaments um wichtiges Material ergänzen und nicht selten korrigieren.

1. Ein kurzer Blick auf Herodes und den Tempel

Unter dem skrupellosen Herrscher und geschickten Diplomaten Herodes dem Großen wurde nicht nur römische Kunst und Architektur

aus dem Westen importiert. Auch seine Ökonomie richtete sich an Rom aus. Außer den Leistungen an römische Edelleute und an

Familienmitglieder gab Herodes Unsummen für seine Prachtbauten aus, für das Herodium, den Hafen in Caesarea, die Zitadellen und

die Paläste in Jerusalem und Masada, den Palastkomplex in Jericho, für Städtebauten, Wassersysteme und vor allem für den Bau des

wohl imposantesten Gebäudekomplexes der damaligen Zeit, den Tempel in Jerusalem. Mit dem Bau des Tempels versuchte der gebürtige Idumäer sein Judentum besonders zu betonen, ja, ihm geradezu einen messianischen Anspruch zu verleihen. Der Tempel war

von Anfang an mit Erwartungen und auch Enttäuschungen verbunden. Seine Zerstörung unter den Babyloniern und seine Entweihung

unter den Seleukiden demütigten weite Teile des Volkes und führten zur Hoffnung nach Erneuerung und Wiederaufbau, war doch der

Tempel die einigende Kraft aller Teile des Volkes, das sich wenigstens dreimal jährlich anlässlich der großen Feste dort einfinden sollte, um gemeinsam vor Gott des Exodus, der Gabe der Tora, des Landes und der Feldfrüchte und Tiere zu gedenken und mit ausgelassener Freude zu feiern.

16

Die Finanzierung solcher Bauten war nur unter der Auflage zahlreicher Steuern möglich. Ertragssteuer für Agrarprodukte, eine Bodensteuer, eine Kopfsteuer, Handels- und Gewerbesteuern und Zwangs`geschenke' zu bestimmten Anlässen. Eine der bedeutendsten

Einnahmequellen war die Halbscheqelsteuer für das Heiligtum in Jerusalem. Sie war seit der Hasmonäerzeit zu einer jährlichen Abgabe gemacht worden, die von jedem Mann zu entrichten war. Der Scheqel zur Zeit des Herodes hatte den Wert einer Tetradrachme,

die vier römischen Denaren entsprach. Die zwei Denare waren in tyrischem Standard zu entrichten. Als Tyrus 19 v. aufhörte, seine

Münzen zu prägen, übernahm der Tempel in Jerusalem diese Aufgabe. Alle tyrischen Scheqel wurden fortan dort geprägt. Bei einer

minimalen Schätzung der jüdischen Bevölkerung auf zwei Millionen ergäbe sich ein jährliches Einkommen von einer Million Denaren

für den Tempel allein aus der Halbscheqelsteuer. Dies hätte nach der Schätzung von Broshi17 etwa 10-15% der Einkommen des Herodes ausgemacht. Entsprechend der - ideologisch unverdächtigen - Aussage von mScheqalim IV,2 konnte das Geld für Belange des

Tempels aber auch für die Stadt im allgemeinen verwendet werden, für Aquädukte, Mauer- und Turmbauten u.v.m. Dazu kam, dass

die große Zahl von Pilgern, die jährlich vor allem zu den Hauptfesten an den Tempel kam, Priesterabgaben, Geschenke und (Geld für)

Opfertiere mitbrachte, die zum Reichtum des Tempels und dem der herodianischen Familie entschieden beitrugen.

2. Mehrere Gruppen in Judäa

Neben der sozialen Dominanz des Tempels ergab sich ein weiterer konfliktträchtiger Spannungsbereich in dem Umstand, dass die

herrschende `Klasse' in Judäa dem hellenistischen und römischen Kulturbereich nacheiferte. Davon zeugt bis heute, um nur ein Beispiel zu nennen, die erhaltene Einrichtung des sog. `Verbrannten Hauses' im jüdischen Viertel der Jerusalemer Altstadt. Bereits in der

Hasmonäerzeit hatte sich Widerstand gegen deren Religionspolitik nicht nur aus Kreisen der Qumran-Bewegung geregt. Der Tempel

und die Tempelverwaltung lagen in der Hand von Menschen, die für einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung nicht legitimiert dazu

waren. Diese Kritik kam zum einen aus einer konservativen Ecke, wo man von einem reinen, unverfälschten Priestertum an einem

kultisch reinen Tempel träumte, zum anderen aber auch aus der Gruppe engagierter Laiengelehrter, die eine Zukunft des Judentums

weniger in einem statischen Vollzug des Opfergottesdienstes erblickte, sondern in der weiterführenden Beschäftigung und konsequenten Auslegung der Tora.

Radikale Kräfte formierten sich in der Nachfolge eines Judas aus Gamala mit einem messianischen Eifer (deshalb Zeloten = Eiferer)

gegen Rom.

Weiters gab es in Judäa sozialkritische Kreise, die sich nicht nur gegen die Ausbeutung durch Rom, sondern auch gegen die soziale

und politische Vorherrschaft der Mächtigen in Jerusalem richtete. Es wäre vereinfachend, darunter jene Leute zu verstehen, die landläufig als `Pharisäer' in der wissenschaftlichen Literatur einen festen Platz haben, da eine Näherbestimmung bislang umstritten und

eine eindeutige Zuordnung unmöglich ist. Sicherlich waren im Sanhedrin Pharisäer und Sadduzäer vertreten. Auch die Größe dieser

Gruppe ist umstritten, ebenso ihre Einstellung zu Rom, die nicht einheitlich gewesen sein dürfte.

17

Magen Broshi, The Role of the Temple in the Herodian Economy: JJS 38 (1987) 31-37.

17

Die rabbinische Bewegung war eine Sammelbewegung, die auch priesterliches Material aufnahm, das im Laufe der Zeit wieder stärker

in den Hintergrund trat. Die Rabbinen einfach als Fortsetzung der Pharisäer zu bezeichnen, ist jedenfalls einseitig und nicht haltbar.

3. Die rabbinische Bewegung und ihre Bedeutung

Die Geburtsstunde der rabbinischen Bewegung war nun eigentlich die große Krise, die in den Unruhen und dem Aufstand gegen Rom

und schließlich in der Zerstörung des Tempels im Jahr 70n. kulminierte.

Unter Kaiser Nero und den Feldherrn (und späteren Kaisern) Vespasian und Titus war der große jüdische Aufstand von 66-70n. blutig

niedergeschlagen und den Tempel in Schutt und Asche gelegt worden. Damit endete ziemlich abrupt eine Epoche des Judentums,

das ich in den ersten Kapiteln beschrieben habe.

Die rabbinische Legende18 berichtet von einem gewagten Unternehmen des Rabbi Jochanan ha Zakkai, der sich in einem Sarg aus

der brennenden Stadt Jerusalem direkt in das Heerlager Vespasians bringen ließ.19 Dort sagt er Vespasian voraus, dass er Kaiser

werden würde und erbittet von ihm eine Stätte des Torastudiums in der Kleinstadt Jabne. Als aus Rom die Kunde kommt, dass Jochanan Recht hat, gewährt der frischgebackene Kaiser die Bitte.

Dies ist sozusagen die Geburtsstunde des Rabbinismus.

In einer rabbinischen Schrift des frühen 2. Jhs. heißt es: „Wer Schüler hat, die selbst wieder Schüler haben, den nennt man Rabbi.

Sind seine Schüler vergessen, nennt man in Rabban; sind auch die Schüler seiner Schüler schon vergessen, nennt man ihn (einfach)

beim Namen“.20

Dies zeigt, dass der Begriff Rabbi nicht vor 70 in der später gängigen Bedeutung eines autorisierten Toralehrers auftritt. Die Bezeichnung kann – so wohl auch in der Zeit Jesu – als Ehrentitel für gebildete Männer - etwa im Sinne von „mein Meister/mein Lehrer“ - verwendet worden sein, ihre eigentliche inhaltliche Fülle erlangt sie erst nach 70. Als nach der völligen Niederwerfung des sog. Bar

Kochba-Aufstandes von 132-135 der Tempel vollständig vernichtet und Jerusalem für Juden zur Sperrzone wurde, kam es zur endgültigen Ausformung des rabbinischen Bewusstseins mit dem Ziel, eine Identität des Judentums ohne Tempel und jenseits politischer

Unabhängigkeit zu garantieren.

Damit ist das rabbinische Judentum letztlich erfolgreich gewesen und hat den breiten Mainstream des Judentums bis in die Neuzeit

bestimmt.

18

19

20

18

Abot de Rabbi Natan A 4; Abot de Rabbi Natan B 13; Ekha Rabbati 1.31; bGittin 56ab.

Vgl. Abraham Schalit, Der Erhebung Vespasians nach Josephus, Talmud, Midrasch, in: Hildegard Temporini (Hgin.), Principat (ANRW II.2), Berlin-New York

1975, 208-327, 305ff.

TEdujot III,4.

In den Anfängen jedoch dürfte das rabbinische Judentum nur eine kleine Minderheit innerhalb der weitverzweigten jüdischen Gruppierungen und Richtungen dargestellt haben. Erst über Jahrhunderte gelang es ihnen, mehr und mehr die jüdischen Gesellschaften mit

ihren Überzeugungen, Grundsätzen und ihrer Lebensweise zu durchdringen und schließlich zu dominieren.

Das rabbinische Judentum knüpfte an Traditionen der schriftgelehrten Weisen an, die bereits in der Bibel und in den deuterokanonischen Schriften deutlich anklingen, so besonders im Buch Ben Sira, aber auch in der Endredaktion der Psalmen.

Der Bibeltext Ex 19,6 spricht davon, dass Israel ein Reich von Priestern und ein heiliges Volk sein soll. Diese Aussage steht dort quasi

als wichtige Präambel der großen und langen Sinaiperikope, die bis Ex 34 reicht. Sie signalisiert die Bedeutung des Verhaltens vor

Gott und seine Auswirkung. Im Vers vorher heißt es: „Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr

unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde.“ Der von Gott mit Israel bestehende Bund ist unkündbar, er gilt dauerhaft. Dies ist wichtig, um die Bedeutung des Gesagten richtig zu verstehen. Nicht der Bund steht auf dem Spiel, sondern die besondere Funktion des Volkes als „Eigentumsvolk Gottes“. Die so oft missverstandene Erwählung Israels bedeutet keine

überhebliche Selbstüberschätzung, sondern ist Auftrag zu einem Leben in „Heiligkeit“, die sich an den Bundessatzungen ausrichtet.

Darunter konnte im Kontext des Sinaigeschehens nur die Tora gemeint sein. So verstanden auch die Rabbinen die Heiligkeit des

Menschen als Aufgabe, die das Leben aller bestimmen sollte. Der Mensch wird zum eigentlichen Tempel, sein Alltag ist Gottesdienst.

Die Tora und das Studium dieser Weisung Gottes wird zum Inbegriff jüdischer Identität. Dieser Gedanke ist nicht neu. Schon die Gemeinde und Esra und Nehemia hatte die Tora als ihre kulturelle Grundlage in den Mittelpunkt jüdischer Identität gestellt. Nach der

Tempelzerstörung und nach dem völligen Verlust politischer Selbständigkeit kommt ihr aber umfassend die Funktion eines „portativen

Vaterlandes“ zu, wie es Heinrich Heine genannt hat.

Der Verdienst der Rabbinen in diesem Prozess ist nicht hoch genug einzuschätzen. Das rabbinische Judentum stellte jüdische Identität auf tragfähige Beine und ermöglichte das Überleben jüdischer Kultur auch unter extremen Gefährdungen.

4. Der Rabbi

In moderner Zeit ist unter einem Rabbiner ein Beruf zu verstehen, der je nach Ausrichtung der Gemeinde unterschiedliche Aufgaben

zu erfüllen hat. Dazu gehören – christlich formuliert - seelsorgerische Pflichten ebenso wie liturgische Aufgaben, besonders aber eine

umfassende Kenntnis der jüdischen Tradition, des Rechts und seiner Auslegung.

In der Frühzeit der Rabbinischen Bewegung war es keineswegs möglich, den Beruf eines Rabbi auszuüben. Das Ideal war, nicht davon zu leben, sondern einen „bürgerlichen“ Beruf auszuüben. Und so sind verschiedene Berufe von Rabbinen in der Antike bekannt.

Sie wirkten in der Landwirtschaft und im Handel, als Schneider, Wäscher, Schmiede, Sandalenmacher, Gerber, Handwerker oder

Schreiber. Rabbi zu sein bedeutete freilich eine umfassende Lebenshaltung, sich so viel als möglich mit dem Studium der Tora zu beschäftigen. Es setzt in der frühen Kindheit ein, wenn der Knabe sich mit der Tora auseinandersetzen soll.

19

Im Erwachsenenalter sollen sie ihre Weisheit und ihre Kenntnis der Bibel dazu verwenden, Lebensregeln aufzustellen, vorhandene

Überlieferungen und Erfahrungen zu sammeln, zu diskutieren und letztlich niederzuschreiben. Die Lebensweisungen der Bibel heißen

auf hebr. Tora, was nicht einfach mit unserem Verständnis von Gesetz, wie es vor allem im Bereich protestantischer Theologie oft verstanden wird, gleichzusetzen ist, sondern eine lebensspendende und den Alltag befruchtende Weisung meint, die aus Gottes Offenbarung abgeleitet das konkrete Leben der Juden bestimmt.

20

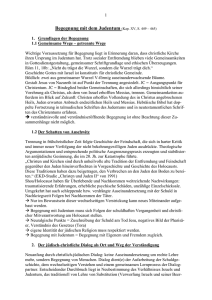

Ein Überblick über Gruppen innerhalb Israels und eine Analyse ihrer Zugehörigkeit zu Israel in den rabbinischen Schriften

(nach Sacha Stern)

Grafik

Israel

I:

Gruppen

zu Israel gezählt

Die Konvertiten (sg.

h.: ger tzedek)

Israel "minderer Qualität"

Schwellenexistenz zum Judentum

Eigene Gruppe zwischen

Verhalten wie Nichtjuden

Mit Nichtjuden verglichen

Israel und den Nichtjuden

und Konsequenzen

Nach Konversion (Ritus von Akzeptanz der

Tora, Beschneidung und Tauchbad) werden sie

Teil

Israels.

Ihr Schicksal ist am Sinai präsent. Sie sind im

Moabbund

integriert.

(Belege: bJeb 47b; LevR 1.2; NumR 8.1;

bSchab

146a;

bShewu

39a

u.ö.)

Dürfen sich in der Liturgie nicht auf "unsere

Erzeltern"

berufen.

Nach mKid 4.1 wird Herkunft wie folgt abgestuft: Priester, Levit, Israel, Priester, Konvertit,

Befreiter, Bastard, Gibeonit, Kind unbekannten

Vaters,

Findling.

Darf

keinen

Priester

heiraten.

Man soll sich um sie kümmern und sie lieben

Nach bBer 8b empfehlen einige Rabbinen,

(ER 27), ihnen keine Hindernisse in den Weg

keine Konvertitin zu heiraten.

legen

(NumR

8.2);

vgl. auch den außerkanonischen Traktat Gerim

Konvertiten haftet der "Geruch" von Götzendienst an (bQid 75a; bSan 94a).

Angst vor Rückfall. Man kann ihnen bis zur

7. bzw. gar zur 22. Generation nicht trauen

(PesR

22.5;

PRE

28).

Unterstellung, aus Angst und nicht Überzeugung konvertiert zu sein (bJeb 48b).

Sind in jeder Hinsicht Nichtjuden (yJeb

8.1). Sie halten aber die sieben noachidische Gebote oder gar alle mit Ausnahmen (Speisegebote) (bAZ 64b-65a).

Man unterstützt sie, sie dürfen im Land

wohnen (bPes 21b; Sifre Dtn § 259).

Die "Beisaßen" (sg. h.:

ger toshav)

Die

kanaanäischen

Sklaven (sg. h.: eved

kena`ani)

Werden zu Juden, wenn sie aus dem Sklavenstand befreit werden (bSan 58b).

DieSamaritaner

tim)

R. Meir (in GenR 94.7) gesteht den Schomronim zu, Abkömmlinge des Stammes Issachar

zu

sein.

Die Samaritaner sehen sich als Nachfahren

Josefs und sind heute in Israel als Juden anerkannt.

Problem Konversion: Schon in der Tosefta und

dann im Talmud besteht eine Kontroverse, ob

ihre Konversion aus Angst oder Überzeugung

geschah und daher anzuerkennen oder abzuerkennen sei (tTer 4.12; bQid 75b; bBK 38b;

bNid 55a; Kutim 2 u.ö.).

(Ku-

Die Apostaten (sg. h.:

mumar oder meshumad)

Bleiben trotz zahlreicher Fehlverhalten zu Israel

gehörig (Israel mumar). Brauchen nicht zu

konvertieren, sondern sollten umkehren (bAZ

17a). Nach yT ist ein reuiger Apostat liebenswerter als ein Konvertit (yHor 3.5), in bT dazu

keine

Meinung.

Apostaten dürfen Jüdinnen heiraten.

Müssen ein Tauchbad nehmen, werden beschnitten. Sie gehören während ihres Sklavenstandes noch nicht zu Israel, aber auch nicht

zu

den

Nichtjuden.

Müssen Gebote wie eine Frau erfüllen (bChag

4a

u.ö.).

Aus Ex 20,10 Vergleich mit Tier (GenR 56.2),

praktisch-halachische Konsequenz: Keine

Verlobung (bQid 62b) vor Freilassung; der

Fötus einer solchen Frau wird einem Tierfötus

gleichgesetzt (bQid 69a). Aus Gen 22,5 wird

der Vergleich mit Eseln gezogen (GenR 56.2

u.ö.). Auch daraus resultieren strafrechtliche

Bestimmungen, die sie Tieren gleichsetzen

(bJeb 62a; bQid 68a; bBQ 49a).

Sind 12 Monate des Götzendienstes verdächtig (bAZ 57a).

In der Mischna eine Gruppe eigener

Identität, an der die Grenze der Halacha

zwischen Juden und Nichtjuden erprobt

wird (mBer 7.1; 8.8; mDem 3.4; 5.9 u.ö.).

Nach dem außerkanonischen Traktat

Kutim handeln sie manchmal wie die

Juden, manchmal wie die Nichtjuden,

mehrheitlich

aber

wie

Israel.

Halten Sabbat und Abgabengebote

(mNed

3.10;

bBer

47b).

Müssen noch einmal konvertieren und

Jerusalem als Kultzentrum und die Auferstehung der Toten anerkennen (Kutim

Ende).

Werden üblicherweise in der rabb. Literatur als "Kutim" bezeichnet und als Abkömmlinge der Einwanderer aus Kuta

betrachtet (2 Kön 17,24-41), die konvertierten.

Problem

Konversion:

Schon in der Tosefta und dann im Talmud besteht eine Kontroverse, ob ihre

Konversion aus Angst oder Überzeugung

geschah und daher anzuerkennen oder

abzuerkennen sei (tTer 4.12; bQid 75b;

bBK 38b; bNid 55a; Kutim 2 u.ö.).

Schon in der Bibel ist ihre Konversion mit

Vorbehalten verbunden (Götzendiener).

Hätten Sex mit Menstruierenden (mNid 4.1).

Problem

Zuverlässigkeit:

Gelten in talmudischer Zeit als korrumpiert

und unzuverlässig in den Geboten, als

Götzendiener auf dem Garizim (yAZ 5.4

u.ö.), die eine Taube verehrten (bChul 6a).

Gelten dort wie Apostaten, sind also halachisch so zu behandeln, als wären sie

Nichtjuden, obwohl sie welche sind.

Gelten in praktisch- halachischer Hinsicht

wie

Nichtjuden

(yErub

6.2).

Apostaten werden vom Empfang der Tora

ausgeschlossen. Mose zerbrach ihretwegen die Tafeln (bSchab 87a).

Essen nicht koscher geschlachtetes Fleisch,

trinken verbotenen Wein, entehren den

Sabbat, machen Beschneidung rückgängig,

tragen Mischgewebe (tHor 1.5; bHor 11a).

Unterscheidung zwischen Apostaten aus

"Lust/Appetit" und Apostaten aus Überzeugung (die vertrauenswürdiger sind) (bSan

27a). Werden in der Gehenna eingeschlossen (tSan 13.4-5) und gelten als "zu hassender

Feind"

(ARN

16).

Gelten wegen ihres Abfalls von den Gebo-

21

ten mitunter als schlechter als Nichtjuden zu

behandeln (mScheq 1.5 u.ö.).

Die Häretiker (Minim)

Implizit ist aus der Gegenüberstellung zu den

Nichtjuden eine Verbindung mit Israel auszumachen, die rabbinisch durch die Betonung

ihres verachtenswerten Verhaltens herunter

gespielt wird.

Ihr Brot gilt wie nichtjüdisches Brot,

ebenso der Wein, ihre Produkte als

unverzehntet, ihre Bücher als Magie, die

Kinder als Bastarde. Handel mit ihnen ist

verboten, und man darf sich von ihnen

nicht heilen lassen (tChul 2.20ff.). Ihre

Torarollen werden zerstört.

Sie gelten als Götzendiener. Sie lehnen die

kommende Welt und die Auferstehung der

Toten ab (tChul 1.1;mBer 9.5; bSan 90b

u.ö.). Müssen wie Apostaten gehasst werden (ARN 16) und schmoren wie sie in der

Gehenna (tSan 13.4-5). Dort wird nach ExR

19.4 ihre Beschneidung rückgängig gemacht. Gelten wegen ihres Abfalls von Gott

als in mancher Hinsicht schlechter als

Nichtjuden (tSchab 13.5; tChul 1.1 u.ö.).

Die Sadduzäer (tseduqim)

Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu Israel

wird kaum direkt und prinzipiell diskutiert. Man

unterscheidet die Auslegungen der Sadduzäer

von denen der Rabbinen. Sie bestreiten nämlich rabbinische Lehre (zuerst gehört dazu die

alleinige Berufung auf den Bibeltext - bSan 33b,

dann auch Positionen wie die Leugnung der

Belohnung/ Bestrafung nach dem Tod und die

Auferstehung - ARN 5.2 u.ö.).

bErub 68b-69a diskutiert kontrovers über

die Zugehörigkeit zu Israel in praktischhalachischen

Fragen.

Trennung von Israel könnte mit Vorsicht

auch aus Überlegungen wie folgender

abgeleitet werden: Wer immer die kommende Welt leugnet, gilt nicht als Nachkomme Abrahams (nach GenR 53.12).

Scholium zu Megillat Taanit unterscheidet

zwischen Israel und den Sadduzäern.

In Bezug auf Menstruationsunreinheit werden die Frauen mit den Kutim verglichen

(mNid 4.2). bJeb 63b verbindet mit ihnen Ps

14,1, also die Leugnung Gottes.

Die Ammei ha-Aretz

Akzeptieren prinzipiell die Tora (etwa im Hinblick auf Götzendienst, Beschneidung, Sabbat,

Feste, Almosengaben, Speisegebote u.ä.).

Sie haben gute Manieren und halten sich von

sexuellen Übertretungen, Diebstahl und allen

üblen

Dingen

fern

(ER

15).

Man soll sie Tora lehren (bBM 85a; LevR

34.13). Man soll sie lieben (ARN 16).

Gelten nach tDem 5.2 als zuverlässig in

Zehntfragen. Sie sind die Blätter des Weinstocks Israel (bChul 92a nach Gen 40,10) bzw.

ihre schützende Nussschale für die Nuss Toragelehrte (HldR 6.11).

Werden in praktisch- halachischen Fragen mitunter wie Nichtjuden behandelt:

man darf keine ihrer Töchter ehelichen,

ihre Frauen werden mit Tieren verglichen.

Ihre Laxheit in Reinheitsfragen bringt sie

Nichtjuden nah. Man soll Handel und gesellschaftlichen Kontakt mit ihnen meiden

und ihre Synagogen nicht besuchen (mDemai

2.2-3;

mAbot

3.10

u.ö.).

Besonders negativ beschreibt sie bPes 49b:

Sie hassen Toralehrer mehr als die Nichtjuden Israel. Sie werden der Neigung zum

Morden verdächtigt (vgl. KallaR 2), dürfen

geschlagen werden (bPes 49b ist aber ein

Text, der von zahlreichen anderen positiveren

kontrastiert

wird).

Über ihr Schicksal in der künftigen Welt

herrschen kontroverse Meinungen (bKet

111b).

Die Sünder

Die Beurteilung der Sünder ist in der Regel

positiv. Sie bekehren sich (bErub 19a). Selbst

die Schlechten unter Israel tun gute Taten

(NumR 3.1). Sie sind besser als göttlich geführte Nichtjuden (bGit 56b-57a). Obwohl sie sündigen, gelten sie als Israel (bSan 44a). Sie

werden positiv von den Apostaten abgesetzt.

Sie sind als Sünder Gottes Volk (Sifre Dtn §

308). Die Güte Gottes ist über ihnen (HldR 7.6).

Sie sind ein unverzichtbarer Bestandteil Israels:

In Sukkot repräsentieren sie die Bachweiden,

die weder Geschmack noch Geruch haben,

also weder Torastudium noch gute Taten, aber

sie halten den Verbund Israel, der hier im Lulav

symbolisiert ist, mit zusammen (LevR 30.12). In

bChul 92a repräsentieren sie die unfruchtbaren

Zweige des Weinstocks. Nach bKer 6b ist ein

Fest ohne sie kein Fest.

22

Sie verhalten sich im Gegensatz zum Chaver,

dem toragehorsamen "Musterjuden", also in

Kontrast zu den Rabbinen. Unwissen und laxer

Umgang

mit

Tora

prägen

sie.

Vor allem im Bezug auf Zehnten und Reinheitsvorschriften ist ihnen nicht vollständig zu

trauen (vgl. mDemai). Sie tragen keine Tefillin,

haben keine Mezuza, lehren die Kinder nicht

Tora usw. (bBer 47b u.ö.). Sie nennen Synagogen "Volkshäuser" (bSchab 32a), reden

schlecht über Toralehrer (ER 13).

Ihr Abirren ist kurz und beschränkt. Sie

werden auch nur kurze Zeit in der Gehenna

bleiben, die Beschneidung rettet sie (bErub

19a).

Der Ausdruck "Fremder/Nichtjude" (nokhri)

kann sich selten auf sie beziehen (bSan

54a).

Versuch einer Systematisierung und Begründung der "Nähe" oder "Ferne" zu Israel

Bezug zu Israel

Gruppe

Begründung

Voll zu Israel gerechnet

Konvertiten, Sünder

Annahme aller Gebote

Israel mit Einschränkungen/Grauzone

Ammei ha-Aretz

Akzeptanz

der

Aber Laxheit und Unverstand, Kritik an Toralehrern; Mordverdacht

Eine Vorstufe zu Israel

Sklaven

fehlende Freiheit

Eine eigene Gruppe

Sadduzäer

Diskussion um Wert der Konversion, Ablehnung der kommenden Welt und der

Auferstehung

Kutim

Gebote

Ablehnung der mündlichen Tora oder Teile der Tora, Verdacht des Götzendienstes; Ablehnung der kommenden Welt und der Auferstehung

Ablehnung der mündlichen Tora oder Teile der Tora, Verdacht des Götzendienstes; Beschneidung rückgängig gemacht

Apostaten

Zu Israel zu rechnen, aber den Völkern vergleichbar und in halachischen Belangen mitunter wie Nichtjuden zu behandeln

Ablehnung der mündlichen Tora oder Teile der Tora, Verdacht des Götzendienstes; Beschneidung rückgängig gemacht; Ablehnung der kommenden

Welt und der Auferstehung

Häretiker

23

Grafik II:

Die Völker

Bezeichnung

Positive Bewertung

Negative Bewertung

Daraus resultierende Bestimmungen

Nichtjuden (ohne spezifische

Unterscheidung):

dazu zählen auch oft die

"Aramäer"

unterschiedliche

Bezeichnungen:

häufig

"Sternendiener", "Völker

der Welt", "Götzendiener"; "Frevler"; mit Tieren

verglichen

es gibt Gerechte unter den Völkern: sie haben Anteil

an der kommenden Welt (tSan 13.2; bSan 105a). 30

Gerechte erhalten die Nichtjuden am Leben (bChul

92a). Jitro, Rahab, Rut und Antoninus gelten als Gerechte (QohR 5.11.1) - hier wird aber Konversion ins

Spiel gebracht

werden

verdächtigt,

Götzendienst,

Unzucht,

Mord

zu

betreiben

Diebstahl

Lügen

und

Falschaussagen

Götzendienst: häufiger Vorwurf (yBer 8.6 u.oft): Unterstützung von Nichtjuden steht immer

unter dem Verdacht, ihnen beim Götzendienst zu helfen. Dadurch sind auch viele Gegenstände von Nichtjuden nicht zu erwerben erlaubt und der Handel eingeschränkt (keine

Tiere verkaufen, keine Häuser vermieten usw.). Nichtjüd. Wein ist verdächtig (Libation

mAZ

4).

Teilnahme an Veranstaltungen von Nichtjuden (Hochzeiten, Bankette, Theater oder Zirkus)

gilt

wegen

der

Gefahr

des

Götzendienstes

als

verboten.

bMeg 13a:"wer Götzendienst ablehnt, wird ein "Jude" (Jehudi) genannt".

Nichtjuden sind nach schriftlicher Tora

rein, nach rabbinischer Tora aber in

vielerlei

Hinsicht

unrein.

Sind für die Tora unwürdig (Sifre Dtn §

311). Bzw. haben sie das Angebot der

Toragabe abgelehnt (Sifre Dtn § 343 u.

oft).

Die mündliche Tora wurde ihnen gänzlich vorenthalten.

Unzucht: Vergewaltigung von Kriegsgefangenen wird vorausgesetzt (mTer 8.12).

Umstritten ist, ob Ehen zwischen Nichtjuden ungültig sind (bSan 82a; bSan 57b). Nichtjuden gelten als promiskuitiv, treiben neben ihren Ehefrauen Unzucht, weshalb man eine

jüd. Frau nicht mit einem verh. Nichtjuden selbst in Anwesenheit seiner Frau allein lassen

darf (bAZ 25b) und kennen ihre Eltern nicht (HldR 6.8 u.ö.). Ihr Same ist wertlos (Vergleich mit Ez 23,20 in bJeb 98a), ihre Vaterschaft daher ungeklärt. Homosexualität ist

üblich (bChul 92ab); Sodomie verbreitet (mAZ 2.1; bGit 38a; bAZ 22b): Die Ursünde mit

der

Schlange

wirkt

nach

(Israel

wurde

am

Sinai

davon

gereinigt).

Mord: man darf sich von ihnen nicht beschneiden lassen, keinen ihrer Ärzte aufsuchen,

nicht die Haare schneiden lassen (vgl. tAZ 2 und 3 - es sei denn, der Barbier "praktiziert"

auf einem öffentlichen Platz, wo er nicht morden kann - mAZ 2.2), man muss sich in ihrer

Begleitung sehr in acht nehmen und darf ihnen keine Waffen verkaufen oder Gegenstände,

die

sie

irrtümlicherweise

als

Juden

kennzeichnen

könnten.

Diebstahl: man hat Angst, Geld von Nichtjuden nicht mehr zurück zu bekommen (bBQ

117a).

Lügen und Falschaussagen: Nichtjüdische Gerichte sind bestechlich; Nichtjuden halten

nicht Wort, sind nicht glaubwürdig (tPea 4.1; bBek 13b)

Römer

mitunter mit der Bezeichnung

"Aramäer"

Der

Begriff

"Römer"

bezieht sich auf hohe

Würdenträger und Militärs;

nicht selten ist von "Völkern" die Rede, wenn

konkret römische Maßnahmen gemeint sind.

Esau = Rom

positive Bewertung einzelner Würdenträger (etwa

Antoninus): vgl. Stemberger, Rom

Araber

Perser

24

positive Bewertung einzelner Herrscher (Schapur,

Yazdgard I). Hoffnung auf den Messias mit ihrem

Kampf

gegen

Rom

verbunden.

Leben unter ihnen ist besser als unter Römern. Haben

bessere Sitten: zu positiven Bräuchen Texte wie bBer

8b; GenR 74.2; KohR 7.23 §1; Tan Chukkat 6 (jeweils

in Verbindung mit Gen 31,4) und in Bezug auf den

Vorteil gegenüber Rom v. a. bGit 17a; bPes 87b. Das

Exil dort ist kürzer; es ist die ursprüngliche Heimat...

Sie können als das Sinnbild der (feindlichen) Völker schlechthin stehen: sie

betreiben Götzendienst, Unzucht, Mord

(bPes 87b; bAZ 10b; Sifre Dtn § 343;

NumR 14.10 u.ö.), Diebstahl (GenR

44.15 u.ö.), Homosexualität (GenR

63.10

u.ö.)

Mit dem Schwein verglichen (LevR 13;

GenR

65.1).

Sie zerstören den Tempel, ermorden

rabbinische Gelehrte, verfolgen sie,

setzen feindliche Dekrete und Steuern

in Kraft.

Sie werden besonders der Unzucht

verdächtigt (bQid 49b): vgl. auch Ammianius Marcellinus (14,4), ebenso des

Diebstahl (Sifre Dtn § 343; bBB 36a;

NumR 14.10; bAZ 33a)

"Sie essen und trinken wie ein Bär, ihr

Fleisch ist wie das eines Bären angeschwollen; sie tragen langes Haar wie

ein Bär und sind ruhelos wie ein Bär"

(bMeg 11a; bQid 72a; bAZ 2b).

Jüdische Feste

Einführungen unter

http://www.bnaibrith.ch/juedische1.htm

http://www.hagalil.com/judentum/feiertage/index.htm

Fasten

Erstgeborene

14. Nisan

Pesach

15. Nisan

Jom

26. Nisan

Lag

18. Ijar

Hoshana

21. Tischri

Rabba

Chanukka

2. Tewet

2

Pesach

Nisan

17. Nisan

Schemini

Atzeret

22. Tischri

7 Chanukka

3. Tewet

Shawuot

6. Siwan

Tu

15. Aw

Aw

8

3 Pesach

18. Nisan

4 Pesach

19. Nisan

Jom

Ha

Atzma'ut

3. Ijar

Ha

Jerusalem

Tag

28. Ijar

Tisha

be'

9. Aw

Fasten

Pesach

16.

Omer

Jom

Zikaron

2. Ijar

HaShoa

B'Omer

Gedalja

3. Tischri

1

1 Shawuot

7. Siwan

5 Pesach

20. Nisan

Pesach

14. Ijar

2

Beginn

Slichot

Elul

be'Aw

6 Pesach

21. Nisan

7 Pesach

22. Nisan

8

Sheini

17. Tammus

"Drei Wochen"

Rosh

HaShana

1. Tischri

Rosh

HaShana

2. Tischri

Jom

10. Tischri

Kippur

Sukkot

15. Tischri

1 Sukkot

16. Tischri

2 Sukkot

17. Tischri

3 Sukkot

18. Tischri

4 Sukkot

19. Tischri

5 Sukkot

20. Tischri

6

Simchat

23. Tischri

Tora

Chanukka

25. Kislew

1 Chanukka

26. Kislew

2 Chanukka

27. Kislew

3 Chanukka

28. Kislew

4 Chanukka

29. Kislew

5 Chanukka

1. Tewet

6

Esther

Fasten

13. Adar

Purim

14. Adar

Shushan

15. Adar

10. Tewet

Tu

15. Shevat

Bishvat

Purim

25

Grundkurs Judentum

Reader zum Grundkurs „Judentum“