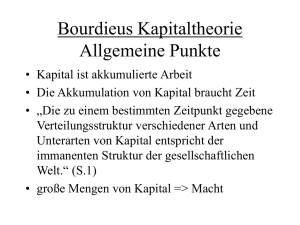

Soziales Kapital

Werbung