Einfache astronomische Beobachtungen mit

Werbung

Bernd LACKNER

Einfache astronomische

Beobachtungen mit lichtoptischen

Mitteln

visuell-fotografisch-theoretisch

Diplomarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades eines

Magisters der Naturwissenschaften

Studienrichtung: Physik Lehramt

Karl-Franzens-Universität Graz

Institut für Theoretische Physik

im August 2000

Begutachter: Univ. Prof. Dr. Heimo LATAL

erstes Exemplar

Das erste Exemplar, mit den Originalbildern, verbleibt

in der Fachbibliothek Didaktik am Institut für

Experimentalphysik.

1

Vorwort

Licht ist ein erstaunliches Phänomen. Es trägt Informationen und Energie über größte

Entfernungen mit der größtmöglichen Geschwindigkeit. Es ermöglicht uns, die großen

Distanzen zu den entferntesten Regionen des Universums zu überwinden. Ob mit den Augen,

fotografisch oder mit elektronischen Sensoren beobachtet wird, das Licht überträgt die

Informationen und ist das Objekt der Begierde. Astronomen können fast nie genug davon

bekommen.

Bilder, die das Licht malt, sprechen uns besonders an. Wir können sie mit unseren

eigenen Augen sehen. Etwas zu sehen heißt schon fast etwas zu glauben. Nur wer mit seinen

eigenen Augen den Himmel beobachtet oder wer ihn selbst fotografiert kann dieses gewisse

Gefühl für Astronomie erlangen. Dabei spielen auch die Umgebung und die scheinbar

nebensächlichen Dinge eine Rolle. So kann ein "Bücherastronom" über keine

Sternschnuppen, plötzlich aufblitzende Satellitensegel oder die Geräusche der nachtaktiven

Tiere, die seinen Weg kreuzen, berichten. Die Verhältnisse in Ausdehnung, Helligkeit und

Farbe können nur durch aktive Beobachtung erfaßt werden.

Auf den folgenden Seiten spielt Licht die Hauptrolle. Zum richtigen Umgang mit Licht

gehört etwa die Beobachtung bei Nacht. Man nützt die Schattenseite der Erde, um das

Streulicht zu minimieren. Nächte sind meist kalt. Trotzdem kann die beobachtende

Astronomie so fesselnd sein, daß man ein Leben lang nicht mehr davon loskommt. Viele

Aufnahmen in dieser Arbeit entstanden in kalten, klaren Nächten um die Mitternachtsstunde.

Diese Arbeit soll einen Teil meiner Erfahrungen in einfacher Weise darstellen, für

jeden, der an diesem faszinierenden Gebiet interessiert ist oder es unterrichten will.

Graz, im Sommer 2000

Bernd Lackner

2

Inhalt

VORWORT

2

INHALT

3

EINLEITUNG

5

ALLGEMEINES

DIE BEHANDELTEN METHODEN (ÜBERSICHT)

ASTRONOMISCHE BEOBACHTUNGEN IN DER SCHULE

1 VISUELLE BEOBACHTUNG

1.1 DAS AUGE ALS DETEKTOR

1.1.1 DIE PUPILLEN

1.1.2 DIE SPEKTRALE EMPFINDLICHKEIT

1.1.3 FEHLINTERPRETATIONEN

1.1.4 VORTEILE DER VISUELLEN BEOBACHTUNG

1.2 ÜBERSICHT ÜBER DIE VISUELLEN EINDRÜCKE

1.2.1 STERNKARTEN

1.2.2 STERNE UND DOPPELSTERNE

1.2.3 DEEP-SKY-OBJEKTE (AUßERHALB DES SONNENSYSTEMS)

1.2.4 OFFENE STERNHAUFEN

1.2.5 KUGELSTERNHAUFEN

1.2.6 GALAKTISCHE UND EXTRAGALAKTISCHE NEBEL

5

6

7

9

9

9

10

11

11

12

12

13

14

15

15

16

2 ASTROFOTOGRAFIE

17

MIT BRENNWEITEN VON 50 UND 200 MM

17

2.1 EINLEITUNG

2.2 MINIMALAUSRÜSTUNG

2.3 DIE SCHOTTISCHE MONTIERUNG

2.3.1 BAUANLEITUNG

2.3.2 SCHRITT FÜR SCHRITT ANLEITUNG

2.3.3 DER ERSTE EINSATZ

2.3.4 LEISTUNGSVERMÖGEN UND GRENZEN

2.3.5 FEHLER DURCH EINE SCHLECHT AUSGERICHTETE POLACHSE (SCHARNIER)

2.3.6 VERBESSERUNGEN, TIPS UND TRICKS

2.4 FILME UND BELICHTUNGSZEITEN

2.4.1 GRUNDLAGEN

2.4.2 DER SCHWARZSCHILDEFFEKT

2.4.3 VERWENDBARES FILMMATERIAL

2.4.4 BELICHTUNGSZEITEN

2.5 MÖGLICHE ERGEBNISSE (DEEP-SKY)

2.5.1 EINLEITUNG

2.5.2 DIE OBJEKTE DER MILCHSTRAßE

2.5.3 GALAXIEN

2.5.4 KOMETEN

2.5.5 RESÜMEE

17

18

19

20

21

24

25

29

32

36

36

38

40

40

41

41

41

57

63

65

3

3 MOND UND PLANETEN

3.1 DER MOND

3.1.1 ALLGEMEINES

3.1.2 MONDFOTOGRAFIE

3.1.3 MONDFINSTERNISSE

3.2 DIE PLANETEN

3.2.1 BEOBACHTUNG

3.2.2 DIE INNEREN PLANETEN - MERKUR UND VENUS

3.2.3 MARS, DER ROTE PLANET

3.2.4 DIE GASRIESEN JUPITER UND SATURN

3.2.5 URANUS UND NEPTUN, AM RANDE DES SONNENSYSTEMS

3.2.6 PLUTO, DER EXTREME

3.2.7 PLANETENFOTOS

4 DIE SONNE

4.1 DIE SICHTBARE SONNE

4.1.1 GEFÄHRLICHE SONNE

4.1.1 WAS IST ZU SEHEN

4.2 SONNENBEOBACHTUNG MIT DEM TELESKOP

4.2.1 DIE SONNENPROJEKTION

4.2.2 SONNENFILTER

4.2.3 DAS SONNENPENTAPRISMA

4.2.4 DIE WAHL DES BEOBACHTUNGSORTES

4.3 DIE PHOTOSPHÄRE

4.3.1 DIE DÜNNE SONNENOBERFLÄCHE

4.3.2 PHOTOSPHÄRISCHE GRANULATION

4.4 DIE WASSERSTOFFKONVEKTIONSZONE

4.5.1 SONNENFLECKEN UND MAGNETFELD

4.5.2 TYPISCHE ENTWICKLUNG EINES AKTIVITÄTSGEBIETES

4.5.3 ROTATION

4.5.4 FLECKENZYKLUS

4.5.5 DIE UMKEHRUNG DER POLARITÄT

4.5.6 DAS ENDE DER FLECKENAKTIVITÄT

4.5.7 URSPRUNG DES MAGNETFELDES

4.6 OBERHALB DER PHOTOSPHÄRE

4.6.1 DIE HERRSCHAFT DER MAGNETFELDER

4.6.2 DIE AKTIVE CHROMOSPHÄRE

4.6.3 STATIONÄRE PROTUBERANZEN

4.6.4 AKTIVE PROTUBERANZEN

4.6.5 TYPISIERUNG DER PROTUBERANZEN NACH VÖLKER

4.6.6 DIE HOHEN TEMPERATUREN IN DER CHROMOSPHÄRE UND KORONA

4.7 SONNENFOTOGRAFIE

4.7.1 SONNENFOTOS IM WEIßEN INTEGRALLICHT

4.7.2 BESTIMMUNG DER SONNENROTATION

4.8 DIE TOTALE SONNENFINSTERNIS AM 11. AUGUST 1999

4.8.1 AUSWERTUNG DER ERHALTENEN FOTOS

VERZEICHNIS DER VERWENDETEN LITERATUR

66

66

66

73

75

77

77

80

81

82

86

88

89

91

91

91

93

95

95

98

100

100

102

102

103

104

105

107

109

109

110

111

111

112

112

114

114

115

115

116

117

117

121

126

132

135

4

Einleitung

Allgemeines

Die vorliegende Diplomarbeit soll einfache Möglichkeiten aufzeigen, den Weltraum zu

beobachten und kennenzulernen. Durch ein Fenster, einen wolkenlosen Himmel, des

Raumschiffs Erde sind wir ständig mit den Weiten des Alls in Kontakt. Es liegt an uns, sie zu

beobachten.

Die Mannigfaltigkeit an Objekten ist groß. Viele von ihnen sind klein und winzig; manche

sind riesig und schwach; andere sind klein und gleißend; nur wenige sind groß und

schmerzend; und wieder andere sind kaum zu sehen. Sie alle liegen in einem unvorstellbar

großen Raum, den man nur erahnen kann.

Diese Vielzahl von Unterschieden macht es notwendig, für jede Objektklasse andere

Beobachtungsmethoden und Techniken einzusetzen. Objekte wie Sonne und Mond leuchten

so hell, daß ihr Licht gedämpft werden muß, um sie sinnvoll zu beobachten. Im Kontrast dazu

sind die meisten Objekte des Nachthimmels so lichtschwach, daß man lichtverstärkende

Optiken benötigt, um sie nachzuweisen. Viele Objekte wie Planeten oder weit entfernte

Galaxien sind sehr klein (in ihrer Winkelausdehnung), so daß man sie vergrößern sollte. Man

muß sich schon des Teleskops bedienen, um sie nicht nur als winzigen Lichtpunkt zu

erkennen. Sterne lassen sich leider gar nicht auflösen. Manche Objekte leuchten in Farben

(rot oder blau), für die das menschliche Auge nicht besonders empfindlich ist. Sie müssen mit

anderen Mitteln nachgewiesen werden.

In dieser Arbeit werden Techniken vorgestellt, mit denen man die verschiedensten Objekte

beobachten und fotografieren kann. Bei der Auswahl dieser Techniken wurde darauf Wert

gelegt, daß sie möglichst einfach und vergleichsweise günstig sind. Der Erfolg sollte sich

relativ rasch einstellen. Ferner wurden davon nur jene weiterverfolgt, die vom Autor auch

selbst durchgeführt werden konnten. Es sollte vermieden werden, daß nur von "anderen"

übernommen wird.

Weiters werden nicht nur die Techniken vorgestellt, sondern auch mögliche Resultate (Fotos),

damit der Leser einen Eindruck von der Leistungsfähigkeit der vorgestellten Technik

bekommt. Dabei muß darauf hingewiesen werden, daß die vorgestellten Resultate nicht durch

lange Versuchsreihen entstanden sind, sondern meist die ersten Bilder sind, die mit der

jeweiligen Technik vom Autor erreicht wurden. Das bedeutet, daß mit entsprechender

Sorgfalt durchaus noch erhebliche Verbesserungen möglich sind.

Die dazu herangezogenen Objekte wurden nach mehreren Gesichtspunkten ausgewählt.

Natürlich mußten sie erreichbar sein. Das heißt, daß sie in dem vorgegebenen Zeitraum am

Himmel zu finden waren und daß sie groß und hell genug sind, um mit der jeweiligen

Methode erreicht werden zu können. Weiters wurde darauf geachtet, daß die Objekte

didaktisch einigermaßen wertvoll sind. So wurde z. B. darauf verzichtet, einzelne Sterne oder

Doppelsterne zu fotografieren, da sie nur kleine Kreisscheibchen und nichts weiter zeigen. Sie

wurden aber visuell erwähnt. Sterne sind zwar physikalisch interessant, können aber fast nur

nach längeren Aufzeichnungen (Doppelsterne oder Veränderliche) oder mit großem Aufwand

(Spektrograf) erforscht werden. Als Ausgleich dazu wurde die Sonne besonders ausführlich

behandelt, da sie im Gegensatz zu den anderen Sternen so nahe ist, daß Details auf ihr

sichtbar werden. Sie hat zudem den Vorteil (besonders im Schulunterricht), daß sie am Tag(!)

beobachtet wird. Als glücklicher Zufall kommt die totale Sonnenfinsternis vom 11. 8. 1999

hinzu, die das Bild der Sonne abrundet.

Damit die behandelnden Objekte nicht nur als "Versuchskaninchen" erscheinen, wurden sie

ausführlich theoretsch behandelt.

Die Reihenfolge der behandelten Methoden wurde nach Schwierigkeitsgrad und Aufwand

(auch finanzieller) gewählt. So ist zum Beispiel eher zu erwarten, daß ein Fotoapparat mit

5

Normalobjektiv zur Verfügung steht als ein relativ teures Teleskop mit Nachführung zur

Planetenbeobachtung. Dadurch entsteht eine, im Gegensatz zu vielen anderern Publikationen,

in denen Himmelsobjekte aufgelistet werden, Umkehrung der Reihenfolge zugunsten der

Deep-Sky-Objekte, die den Objekten des Sonnensystems, wegen ihrer größeren Ausdehnung,

vorgezogen wurden. Dies wird vom Autor nicht als Nachteil betrachtet, da eine Umkehrung

der üblichen Reihenfolge die Deep-Sky-Objekte nicht in die Unendlichkeit verbannt, sondern

vielmehr die relative Nähe der Planeten und der Sonne betont.

Wird dieser Text in der Schule verwendet, so sollte darauf Rücksicht genommen werden und

eventuell die Reihenfolge gestürzt werden.

Da in dieser Arbeit die Ergebnisse und die Methoden denselben Stellenwert haben, werden

die Ergebnisse bewußt direkt nach den jeweiligen Methoden behandelt. Dies ist eine der

Hauptaufgaben dieser Arbeit.

Es sei noch erwähnt, daß auch ohne optische Hilfsmittel, also mit bloßem Auge beobachtet

werden kann. Dies führt jedoch, bis auf wenige Ausnahmen, zu keinen schnellen Resultaten.

Die Beobachtung mit dem unbewaffneten Auge wird meist erst interessant, wenn mit dem

Teleskop Erfahrung gesammelt werden konnte. Man kann dann die Leistung des Teleskops

erst so richtig einschätzen. Es zeigt sich, daß einiges auch ohne Teleskop beobachtet hätte

werden können. Aber nicht ohne Grund wurden die meisten wichtigen Entdeckungen in der

Astronomie erst nach der Erfindung des Fernrohrs gemacht.

In der Schule ist die Verwendung von optischen Hilfsmitteln nicht nur wegen der schnellen

Resultate zu empfehlen, sondern auch deswegen, weil heute viele Schüler Sehschwächen

zeigen. Brillen- oder Kontaktlinsenträger besitzen oft im Unendlichen keine Akkommodation,

da diese Hilfsmittel meist so eingestellt werden, daß sie die volle Akkommodation im

Unendlichen gerade nicht herstellen (damit eine weitere Verschlechterung der Sehkraft

hinausgezögert wird). Schwache Sterne zum Beispiel können deswegen nicht gesehen

werden.

Zuletzt sei noch erwähnt, daß der Autor möglichst viele Fotos beigegeben hat, damit der

Leser bereits vorweg einen Eindruck von dem gewinnt, was er selbst beobachten kann. Bis

auf wenige Ausnahmen stammen alle Fotos vom Autor selbst.

Das Anfertigen der Fotografien ist ein wesentlicher Teil dieser Arbeit und hat viel Zeit und

viele kalte Nächte in Anspruch genommen.

Die behandelten Methoden (Übersicht)

Gleich anschließend wird die visuelle Beobachtung des dunklen Nachthimmels behandelt.

Visuell sind mit geeigneten optischen Hilfsmitteln beinahe alle Objekte des Nachthimmels

beobachtbar. Je nach Winkelausdehnung wird man einen Feldstecher oder ein Teleskop

benötigen, das eine entsprechende Vergrößerung erlaubt. Sind die Objekte relativ

lichtschwach, so wird eine große Öffnung des Teleskops immer wichtiger. Die visuellen

Methoden für die Sonne und die Planeten werden dann in den entsprechenden Kapiteln

gesondert behandelt. Vor allem die Beobachtung der Sonne ist sehr gefährlich und bedarf

spezieller Behandlung. Prinzipiell kommt man mit dem Auge als Detektor bereits sehr weit.

Einzig die unterschiedlichen Farben können bei lichtschwachen Objekten nicht

wahrgenommen werden. Für manche Farben ist das Auge viel zu unempfindlich.

Man braucht einen alternativen Detektor, der auch dort empfindlich ist.

Hierfür eignet sich der fotografische Film sehr gut. Jeder weiß wie ein Foto die Wirklichkeit

wiedergibt. Das erleichtert die Interpretation der Ergebnisse sehr. Die Farbwiedergabe

entspricht weitgehend der Realität. Zudem ist der fotografische Film vergleichsweise billig.

Elektronische Kameras liefern viel ungewöhnlichere Bilder und es erfordert viel Geschick, sie

so zu steuern, daß ihre Ergebnisse denen eines Auges mit höherer Empfindlichkeit

entsprechen. Meist sieht ein solches Ergebnis wieder "schlechter" aus, als wenn man die

6

erhaltene Falschfarbenaufnahme weiter verfremdet, was in der Bildbearbeitung gerne

gemacht wird. Die meisten Bücher sind voll von solchen Bildern. Falschfarbenaufnahmen

sind in der Tat weit verbreitet. Sie sind aber eher für Profis gedacht. Sie erschweren nämlich

den Vergleich zu anderen Objekten erheblich. Zudem wird meist der Himmelshintergrund

stark unterdrückt, so daß man den Anschein erweckt, als würde der Nachthimmel schwarz

sein, was er nicht ist.

Aus obigen Gründen enthält die vorliegende Arbeit einen großen Teil an fotografischen

Techniken. Wieder wurden solche Techniken bevorzugt beschrieben, welche schnelle

Resultate liefern. Kapitel 2 enthält eine ausführliche Beschreibung einer einfachen

Nachführung, die es erlaubt, den Film so einzusetzen, daß er, durch eine entsprechend lange

Belichtungszeit, das Auge an Empfindlichkeit weit übertrifft. Die fotografischen und

visuellen Techniken für die Objekte des Sonnensystems sind in den dazugehörigen Kapiteln

einzeln beschrieben.

Zuletzt sei noch darauf hingewiesen, daß eine gewisse Vertrautheit im Umgang mit

Teleskopen und mit fotografischer Ausrüstung vorausgesetzt wird.

Astronomische Beobachtungen in der Schule

Wie wir nicht fragen, zu welch nützlichem Zweck

die Vögel singen, da sie zum Singen erschaffen worden und der Gesang für sie eine

Lust;

so sollten wir auch nicht fragen, warum sich der menschliche Geist damit müht,

die Geheimnisse des Himmels auszuloten ...

Sind doch die Naturerscheinungen deshalb so mannigfaltig

und die am Himmel verborgenen Schätze so reich,

damit es dem menschlichen Geiste nie an frischer Nahrung mangle.

Johannes Kepler, Mysterium Cosmographicum [aus Unser Kosmos von Carl Sagan, 1980]

Es gibt viele Rechtfertigungen, die Astronomie in den Schulunterricht miteinzubeziehen. Der

obige Gedanke scheint mir einer der besten zu sein. Viel rationalere Gründe erörtert und listet

W. Winnenburg [Astronomie Heute, Friedrich Verlag 1995] auf, wenn er schreibt:

- Asronomie ist ein faszinierendes Abenteuer

- Astronomie ist ein Basiselement unserer Kultur

- Astronomie weist den Übergang von naiv-magischer zu rationaler Weltanschauung

- Astronomie durchleuchtet die räumliche und zeitliche Stellung des Menschen in der Welt

- Astronomie eröffnet Perspektiven zur naturphilosophischen Welterschließung

- Astronomie öffnet den Blick für die Vielschichtigkeit erfahrbarer Realität

- Astronomie weist auf die Einheit von Mensch und Natur

- Astronomie wirft die Fragen nach verantwortlichem Handeln auf

- Astronomie betont die Bedeutung internationaler Kooperation

- Astronomie lenkt den Blick auf die Ästhetik

- Astronomie klärt die Beeinflussung des Menschen durch kosmische Vorgänge

Es gibt also eine Reihe von Gründen, Astronomie zu unterrichten. Trotzdem wird Astronomie

in der Schule eher stiefmütterlich behandelt. Gerade der Physikunterricht würde aber eine

gute Ausgangsbasis für einen Astronomieunterricht bieten. Die Astrophysik bietet ja ein

großes Feld, um die erworbenen physikalischen Kenntnisse >> relativ << einfach

anzuwenden.

Es ist aber nur zu verständlich, wenn angesichts der starken Konkurrenz um die knappe

Unterrichtszeit darauf verzichtet wird. Zudem ist die Astronomie nicht eindeutig dem

Physikunterricht untergeordnet. Geographie und Mathematik können ebenfalls einen Beitrag

7

zur astronomischen Bildung leisten. Aus verschiedenen Gründen unterbleibt dies aber

zumeist. Nicht zuletzt wegen der mangelnden astronomischen Vorbildung vieler Lehrer. Ein

Lehrer, der sich fachlich unsicher fühlt, bietet nicht so schnell einen Astronomiekurs an.

Zudem ist Astronomie unterrichtsmethodisch kein einfaches Gebiet. An die Stelle des

Experiments tritt die Himmelsbeobachtung. Sie ist, weil sie vorzugsweise Nachts stattfindet,

nur schwer zu organisiern. Die Unsicherheiten des Wetters und die starke

Lichtverschmutzung in den Städten tun ein übriges dazu bei. Wie einige andere Gebiete des

Physikunterrichts erfordert auch der Astronomieunterricht eine eigene apparative Ausrüstung.

Teleskope sind leider sehr teuer und zählen nicht zur Ausstattung so mancher Schule.

Es wäre aber falsch, auf die Beobachtung zu verzichten. Der Astronomieunterricht würde

dadurch seinen größten Trumpf verlieren. Es ist die Faszination, die vom Anblick des

gestirnten Himmels ausgeht und Schüler wie Lehrer in ihren Bann zieht. Selbst Laien

interesseieren sich für Astronomie. Das ist in jedem Buchladen zu erkennen. Dort findet man

mehr populäre Werke zur Astronomie als zu allen physikalischen Gebieten zusammen. Auch

die Wissenschaftsberichterstattungen überregionaler Zeitungen zeigen das deutliche

öffentliche Interesse an Astronomie. Etwa die Hälfte aller naturwissenschaftlicher Berichte

entfallen auf Astronomie und Weltraumforschung. Zu erwähnen ist auch die ansehnliche

Gruppe von Amateuren, die sich in ihrer Freizeit mit Astronomie beschäftigen. Solche

Interessensgruppen findet man in keinen anderen Teilbereichen der Physik.

Wer noch nicht verlernt hat zu schauen, dem holen erste staunende Blicke zum Himmel die

fernen Himmelsobjekte "auf die Erde" und schaffen zudem eine Nähe der ergriffenen

Beobachter zueinander. [Zitat: W. Winnenburg, Astronomie + Raumfahrt 34 (1997) 3]

Das Ergriffensein und Staunen stimuliert zum Vergleichen, Fragen und Nachdenken. Hier ist

es für den Lehrer einfach, die Schüler zum Lernen zu motivieren.

Inhaltlich sollte ein Einstieg in die Astronomie von alltäglichen Phänomenen ausgehen, die

uns seit unserer Kindheit vertraut sind. So sind Tag und Nacht Erscheinungen, die unseren

Lebensrhythmus von den ersten "Tagen" an bestimmen. Das didaktische Problem liegt nun

darin, diese alltäglichen Erscheinungnen aus der Selbstverständlichkeit zu lösen und wieder

fragwürdig zu machen.

Unter dem Ziel "Erleben und Beobachten von Himmelsphänomenen" sind der "Himmel zu

öffnen" und "die Gestirne auf die Erde zu holen". Ein derartig emotional befriedigender

Einstieg würgt im gegensatzt zu den häufig fachüberladenen theoretischen Einführungen das

Interesse an kosmischen Erscheinungne nicht ab, sondern fördert es.

[ Zitat: W. Winnenburg, Astronomie Heute, Friedrich Verlag 1995]

Leider sind Naturgesetze fast immer nicht durch unmittelbare Beobachtung auffindbar.

Deshalb sollte der Lehrer nicht mit den Beobachtungstechniken überfordert sein, damit er den

Blick seiner Schüler auf das Wesentliche richten kann. Dabei soll diese Arbeit helfen. Der

Leser kann Erfahrungen übernehmen und muß sie nicht erst mühsam selbst sammeln.

Im Speziellen kann eventuell die im zweiten Kapitel vorgestellte schottische Montierung

fächerübergreifend für den Nacherfindenden Unterricht gewählt werden. Dabei können alle

Unterrichtsphasen für den Nacherfindenden Unterricht, von der Entwicklung der technischen

Aufgabenstellung bis zur Anwendung, relativ einfach nachvollzogen werden. Diese

Unterrichtsform ist dabei besonders motivierend, weil am Ende zwei Unterrichtsergebnisse

vorliegen. Zum einen das funktionstüchtige Gerät und zum anderen die Bilder, die damit

gewonnen werden können.

Aber auch die Bedienung eines Teleskops oder der Kamera sind für den Unterricht wertvoll.

Sie gehören eher zum Nachmachenden Unterricht. Das Umsetzen von Arbeitsanweisungen

und das Übersetzen in ein sachgerechtes Handeln sind Fähigkeiten, die dabei geübt werden.

Sie spielen im Leben der modernen Gesellschaft eine beträchtliche Rolle, denn es muß

sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich oft die Bedienung und Benutzung neuer

Geräte und Materialien anhand von Gebrauchsanweisungen erfolgen.

8

[vgl. Bleichroth, Fachdidaktik Physik, Aulis Verlag Deubner & Co KG, 1991]

1 Visuelle Beobachtung

Wir hatten den Himmel da droben,

übersät mit Sternen, und legten uns oft auf den Rücken

und schauten zu ihnen hinauf und unterhielten uns darüber,

ob sie erschaffen oder nur zufällig da wären.

Mark Twain, Huckleberry Finn [aus Unser Kosmos von Carl Sagan, 1980]

1.1 Das Auge als Detektor

Bis vor eineinhalb Jahrhunderten wurden alle astronomischen Beobachtungen mit dem Auge

durchgeführt. Auch heute noch spielt das Auge in der Astronomie eine große Rolle. Viele

Kometen, Supernovae und Sternschnuppenströme werden heute noch mit dem Auge entdeckt.

Es ist also gut, etwas über die Eigenschaften des Auges zu wissen.

Das Auge ist nahezu kugelförmig. Das Licht durchdringt die Linse, die von der

Regenbogenhaut (Iris) begrenzt wird, und gelangt in das Innere, den Glaskörper. Am Ende

des Glaskörpers entsteht das Bild auf der Netzhaut (Retina). Auf der Netzhaut findet man

zwei Sorten von Strahlungsempfängern. Etwa 125 Millionen Stäbchen und 6 Millionen

Zäpfchen. Die Zäpfchen sind etwas weniger lichtempfindlich und sind für das Farbsehen bei

Tag verantwortlich. Diese Zäpfchen sind besonders dicht auf der optischen Achse der Linse,

dem gelben Fleck. Dort sorgen sie für die höchste Auflösung von bis zu einer halben

Bogenminute. Die Stäbchen sind etwa 10 000 mal empfindlicher als die Zäpfchen. Mit ihnen

ist nur ein "Schwarz-Weiß-Sehen" möglich. Die Stäbchen kann man aktiv zum Einsatz

bringen und somit das Auge viel empfindlicher machen. Dazu sieht man etwas an dem zu

beobachtenden Objekt vorbei, konzentriert sich aber darauf. Man nennt diese Vorgehensweise

"das indirekte Sehen". Es ist am Anfang nicht gerade leicht und bedarf einiger Übung. Mit

dieser Technik gelingt es Objekte zu sehen, die beim direkten Blick unsichtbar erscheinen.

Die Adaptionszeit des Auges von hell nach dunkel beträgt zwischen 30 und 45 Minuten. Erst

nach dieser Zeit in der Dunkelheit kann man die volle Leistung des Auges erwarten. Natürlich

spielen auch die physische und psychische Verfassung eine wichtige Rolle. Für alle

Tätigkeiten, die zumindest reduziertes Licht erfordern, hat sich die Verwendung von rotem

Licht als vorteilhaft herausgestellt. Ist die Intensität des roten Lichts nicht zu hoch, so bleibt

die Dunkeladaption erhalten und muß nicht erneut abgewartet werden.

Die Quantenausbeute des Auges liegt bestenfalls bei etwa 15%, was die Quantenausbeute der

Photoemulsion (etwa 1%) weit übertrifft. Die schwächsten noch mit unbewaffnetem Auge

beobachtbaren Sterne schicken etwa 200 Photonen pro Zwanzigstel Sekunde durch ein

dunkeladaptiertes Auge. Das heißt, daß eigentlich weit schwächere Sterne beobachtet werden

könnten. Die Helligkeit des Himmelshintergrundes setzt hier aber Grenzen. Würde der

Himmel wirklich schwarz sein, so würde man eventuell noch 10 mal schwächere Sterne

erkennen können.

1.1.1 Die Pupillen

Eine wichtige Größe für die visuelle Beobachtung ist der Pupillendurchmesser. Er bestimmt

wieviel Licht in das Auge dringt. Der Pupillendurchmesser des dunkeladaptierten Auges

beträgt maximal etwas über 8 Millimeter. Er nimmt mit fortschreitendem Alter beständig ab

9

und sollte im Zweifelsfall fotografisch bestimmt werden. Dazu adaptiert man das Auge in der

Dunkelheit und fotografiert es zusammen mit einem Millimetermaßstab ab. Mit geringer

Ungenauigkeit kann man von einem linearen Abfall von 8 mm im Alter von 20 Jahren auf

etwa 2.5 mm im Alter von 80 Jahren ausgehen.

Die Austrittspupille des Teleskops ist daher sinnvollerweise nicht größer als die

Pupillengröße des Beobachters zu wählen, da sonst die Pupille des Auges den Strahlengang

begrenzt. Die Austrittspupille ist wie üblich die Abbildung der Aperturblende im Bildraum.

Wobei die Aperturblende im Falle eines Teleskops meist die Objektivöffnung und ihr

Durchmesser der Objektivdurchmesser ist. Der Durchmesser der Austrittspupille dAP

errechnet sich aus dem Durchmesser der Aperturblende dAB (Öffnung) und der Vergrößerung:

d AB

d AP =

V ergröß eru ng

Der Pupillendurchmesser begrenzt also in gewisser Weise die Mindestvergrößerung.

Verwendet man eine geringere Vergrößerung, d. h. eine größere Austrittspupille, so wird das

Bild wieder lichtschwächer. Da es den Astronomen ohnehin immer an Licht mangelt, wird

üblicherweise die Mindestvergrößerung so gewählt, daß die maximale Austrittspupille mit

einem Durchmesser von 5 bis 8 mm erreicht wird.

Es ist nicht immer ratsam die maximale Austrittspupille mit 8 mm anzusetzen, selbst wenn

der Pupillendurchmesser des Beobachters 8 mm beträgt. Um die volle Austrittspupille

ausnützen zu können, müßte der Beobachter sein Auge und damit seinen Kopf äußerst präzise

in die optimale Lage auf der optischen Achse bringen. Kleine Zitterbewegungen des Kopfes

führen dann schon zu Vignettierungen. Es ist also kein Fehler, eine kleine Toleranz von ein

bis zwei Millimeter einzuplanen.

Eine weitere wichtige Größe ist das Auflösungsvermögen des Auges, das bereits bei einem

Pupillendurchmesser von 2 mm (helladaptiertes Auge) erreicht wird. Nach den physikalischen

Gesetzmäßigkeiten liegt es deshalb im Bereich einer Bogenminute. Es hat deshalb kaum Sinn,

Austrittspupillen unter einem Millimeter zu verwenden, da diese Vergrößerungen keinen

zusätzlichen Informationsgewinn mehr bringen. Man spricht von sogenannten "leeren"

Vergrößerungen. Als Faustregel verwendet man deshalb für die maximale sinnvolle

Vergrößerung am Teleskop den Objektivdurchmesser in Millimeter.

1.1.2 Die spektrale Empfindlichkeit

Die Lichtempfindlichkeit des Auges hängt von der Frequenz des betrachteten Lichtes ab. Am

Tag, wenn die farbempfindlichen Zäpfchen aktiv sind, liegt die maximale spektrale

Empfindlichkeit bei etwa 555 nm (grünes Licht). Das entspricht etwa dem Maximum der

Strahlungsenergiedichte eines Schwarzen Strahlers bei 5200 K. Dies ist in etwa die

Farbtemperatur bei mittlerem Tageslicht. Die lichtempfindlicheren Stäbchen erreichen ihre

maximale Empfindlichkeit bereits bei 507 nm, was gelbem Licht entspricht.

10

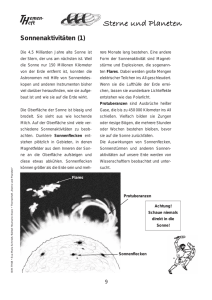

Das Nachtsehen ist ein monochromes

Sehen. Es können keine Farben

wahrgenommen werden. Nur relativ helle

Objekte wie Planeten und Sterne leuchten

in Farbe. Gasnebel und weit entfernte

Sternhaufen sind farblos. Die schönen

Farben, die von langbelichteten

Astrofotos suggeriert werden, sind visuell

unsichtbar.

Die spektrale Empfindlichkeitsverteilung

hat auch zur Folge, daß Sternhelligkeiten

nicht ohne weiteres miteinander

verglichen werden können, da das Auge

auf die verschiedenen Farben verschieden

stark anspricht. Beim Vergleichen von

Sternhelligkeiten ist zudem noch die

unterschiedliche Empfindlichkeit von

Abb. 1.1: Spektrale Empfindlichkeitskurve des Auges, auf Stäbchen und Zäpfchen zu beachten. So

den Maximalwert normiert. Nachtsehen strichliert; darf man nicht versuchen, zwei

Tagsehen durchgehend. Aus dem Handbuch für

Sternhelligkeiten zu vergleichen indem

Sternfreunde Band 1 Seite 81.

man einen Stern fixiert und den anderen

nur indirekt erfaßt. Der zweite Stern wird dann immer heller erscheinen, da sein Licht

vermehrt auf die empfindlicheren Stäbchen fällt. Man muß versuchen, sich die Helligkeit des

einen Sterns zu merken und erst dann den zweiten Stern zu beobachten.

Wie bei den Sternen verhält es sich auch bei den anderen Objekten des nächtlichen Himmels.

1.1.3 Fehlinterpretationen

Das Auge ist konstruktionsbedingt mit Abbildunsfehlern übersät. Durch seine enge

Verbindung zum Gehirn ist es dem System Auge-Gehirn möglich, diese Fehler fast völlig

auszuschalten. Es handelt sich dabei um eine Art hochgezüchteter Bildverarbeitung, die an

das Leben auf der Erde angepaßt wurde. Zahlreiche optische Täuschungen gehen darauf

zurück. In der Astronomie verarbeitet das Gehirn aber keine bekannten irdischen Bilder. Ein

Beispiel: Bei der Beobachtung feinster Details auf dem Mond kommt es hin und wieder vor,

daß der Beobachter glaubt eine Rille zu erkennen, bei der es sich in Wirklichkeit um ein

Reihe von dunklen Flecken handelt, die das Gehirn einfach verbindet.

Ähnlich erging es Giovanni Schiaparelli als er 1877 den Mars beobachtete. Er berichtete, ein

ganzes Netzwerk von geraden Linien auf dem Mars beobachtet zu haben. Spätere Aufnahmen

der Mariner- und Viking-Mars-Sonden konnten Schiaparellis Beobachtungen aber nicht

bestätigen. Auch heute noch haben Beobachter mit sehr großen Teleskopen den Eindruck

diese Gebilde zu erkennen. Es war also keine Einbildung Schiaparellis sondern eine

Fehlleistung des Auge-Gehirn-Systems.

1.1.4 Vorteile der visuellen Beobachtung

Die visuelle Beobachtung ist in Summe allen anderen Arten der Registrierung des Himmels

überlegen. Wohl mögen einzelne Techniken in speziellen Bereichen dem menschlichen Auge

überlegen sein, doch in der Vielzahl von Hochleistungen ist das Auge scheinbar unschlagbar.

Visuell heißt live, ohne Zeitverzögerung. Es vermittelt ein ganz besonderes Gefühl, live bei

einem Himmelsschauspiel dabei zu sein. Bei einer Wiederholung im Fernsehen sieht ja auch

niemand so richtig genau hin. Zudem kommt, daß wir mit dem Auge vertraut sind. Es

begleitet uns jeden Tag und zu jeder Stunde. Was wir mit dem eigenen Auge sehen, daß ist

11

schon etwas ganz anderes, als wenn man es nur erzählt bekommt. Keine noch so gute

Fotografie oder ein Video kann das ersetzen. Dazu kommen noch die anderen Eindrücke, die

Geräusche und Gerüche, der Luftzug und die Dunkelheit. Dies kann eine Aufzeichnung nicht

liefern.

Den größten Vorteil bietet das Auge aber wegen seines großartigen Kontrastumfangs. Keine

Fotoplatte und kein Sensor hat eine derartig große Dynamik. Man denke nur an den

immensen Helligkeitsunterschied von Tag und Nacht. In der Fotografie braucht man einen

großen Unterschied in der Belichtungszeit, um diesen Unterschied zu überbrücken. Das

gelingt meist gar nicht. Man muß noch zusätzlich die Blende verstellen und in der

Dämmerung empfindlicheres Filmmaterial verwenden. Die hochempfindlichen Sensoren der

modernen Astronomie auf der anderen Seite sind bei Tageslicht hoffnungslos geblendet und

bringen kein nur irgendwie brauchbares Bild zustande. Das Auge überblickt diesen

Helligkeitsunterschied mit scheinbar spielerischer Leichtigkeit.

Der Kontrastumfang aller gängigen bilderzeugenden Fototechniken und elektronischen

Sensoren ist sogar so gering, daß sie es unmöglich schaffen, den Kontrast zwischen den

hellsten Sternen und den gerade noch sichtbaren wiederzugeben. Von weiteren im Teleskop

noch sichtbaren Sternen ganz zu schweigen. Dieser Intensitätsunterschied ist es aber, der

einen gewissen Entfernungseindruck hinterläßt.

Ebenfalls großartig ist der große Blickwinkel des Auges in Kombination mit seiner dazu

relativ

hohen Auflösung. Es gibt nur wenige Kameras, die Vergleichbares schaffen.

1.2 Übersicht über die visuellen Eindrücke

1.2.1 Sternkarten

Abgesehen vom Wetter ist das größte Problem bei der visuellen Beobachtung das Auffinden

der Objekte. Sonne und Mond sind wegen ihrer Helligkeit relativ einfach zu finden. Alle

anderen Objekte sind da wesentlich problematischer. Glücklicherweise wird der Nachthimmel

von einem Netzwerk von Sternbildern überdeckt, das eine gute Orientierung erlaubt. Anhand

dieser Sternkonstellationen ist es relativ einfach, hellere Objekte zu finden. Für schwächere

Destinationen benötigt man eine entsprechend genauere Sternkarte, die auch noch schwächere

Sterne enthält.

Sternkarten sind vergleichbar mit den Straßenkarten auf der Erde. Üblicherweise werden sie

in einem sich mit den Sternen mitbewegenden sphärischen Koordinatensystem gezeichnet. Es

wäre günstig Sternengloben zu verwenden, aber die Globen sind sehr unhandlich und bei

entsprechender Genauigkeit bald unbezahlbar. Man begnügt sich deshalb mit Sternkarten, die

natürlich Verzerrungen aufweisen müssen. Das ist kein wirkliches Problem, da wir schon

lange mit Karten der Erde umgehen, die ebenfalls solche Verzerrungen aufweisen.

Je größer der Himmelsausschnitt, den die Karte zeigt, desto größer ist auch die Verzerrung.

Zum Beispiel zeigen die üblichen monatlichen Sternkarten, wie sie in den Jahrbüchern und

Zeitschriften abgedruckt sind, die halbe Himmelskugel und weisen deshalb relativ starke

Verzerrungen an den Rändern auf.

Meist sind sie für 21:00 Ortszeit und mittlere nördliche Breite gezeichnet. Die große

Verzerrung an den Kartenrändern spielt meist keine Rolle, da man kaum Objekte beobachtet,

die so tief am Himmel stehen. Man verwendet die Karte indem man sie über dem Kopf hält,

nach Norden ausrichtet und sie mit den Sternen vergleicht, die man sieht. Wenn man das tut,

so ist die Verzerrung, die man durch den steilen Blick nach oben am Horizont erhält etwa

gleich wie die Verzerrung auf der Karte und fällt anfangs gar nicht auf.

Wenn man vor 21:00 beobachtet, kann man die Karte vom Vormonat benutzen. Entsprechend

kann man die Karte vom nächsten Monat für Beobachtungen, die zwei Stunden später als

12

21:00 stattfinden sollen, verwenden. Wenn man die Karte vom nächsten Monat nicht hat, da

man die Karte aus einer Zeitschrift verwendet, kann man die entsprechende Karte vom

Vorjahr benutzen. Die Planetenpositionen sind zwar verändert aber die Sternpositionen sind

dieselben.

Genauere Sternkarten zeigen meist nur einen kleinen Ausschnitt des Himmels. Die

Verzeichnung ist schon relativ klein. Es finden nur mehr wenige Sternbilder auf den

einzelnen Karten Platz. Manchmal, wenn die Karte schon sehr genau ist, sind auch nur Teile

von einzelnen Sternbildern aufgezeichnet. Solche Karten werden üblicherweise zu einem

Himmelsatlas zusammengefaßt, der meist den gesamten Himmel erfaßt und mindestens alle

mit bloßem Auge sichtbaren Sterne zeigt. Solche Karten sind für den jahrelangen Gebrauch

gedacht und enthalten deshalb keine Planetenpositionen. Enthält der Atlas auch schwächere

Sterne als jene, die noch mit bloßem Auge sichtbar sind, so wird er schnell unübersichtlich

und es bedarf schon einer, meist beigelegten Übersichtskarte, um sich im Atlas

zurechtzufinden. Ein Atlas, der alle Sterne enthält, die man in einem normalen Feldstecher

sehen kann, umfaßt mehrere hunderttausend Sternpositionen. Es handelt sich dabei um recht

große schwere Bücher, die für den Teleskopgebrauch gedacht sind. Solche Atlanten sind recht

hilfreich, wenn man schwache Objekte sucht, die sich weit weg von bekannten

Sternkonstellationen befinden. Mit dem Bild vom Atlas im Kopf kann man sich langsam bis

zum Ziel vorhanteln.

1.2.2 Sterne und Doppelsterne

Sterne sind im allgemeinen keine beliebten Beobachtungsobjekte. Wahrscheinlich gibt es zu

viele. Dennoch sollte man wenigstens einige aktiv beobachten. Es lohnt sich.

Im Teleskop können die hellsten Sterne sogar blenden. Bei dunklem Himmel ist ihre Brillianz

überwältigend. Kein Foto kann so etwas zeigen. Das helle Leuchten wird durch das Flimmern

der Atmosphäre zum Leben erweckt. Selbst wenn die Luft einmal ganz ruhig ist, brennt sich

das Sternenlicht in die Netzhaut und erzeugt einen Wischeffekt, wenn man den Kopf bewegt.

Erst bei einem solchen Anblick kann man verstehen, daß die Sterne so unvorstellbar weit

entfernt sein müssen und es liegt nahe, daß es Sonnen sind. Aus unserer Erfahrung kennen wir

nur die Sonne, die am Himmel einen derartigen Kontrast zu erzeugen vermag. Es ist also

durchaus didaktisch wertvoll, einzelne Sterne zu beobachten.

Zunächst wählt man eine niedrige Vergrößerung, um den Stern in seinem Umfeld zu

betrachten. Er wird von vielen schwächeren Sternen umgeben. Manchmal sind auch mehrere

helle Sterne in einem Blickfeld, das ist aber selten. Wenn man dann die Vergrößerung bis auf

das Maximum steigert, so stellt man fest, daß der Stern nur ein Beugungsmuster erzeugt und

keinerlei Detail zeigt. Er ist viel zu weit entfernt. Das Teleskop ist zu schwach. Nicht einmal

die großen Teleskope dieser Welt sind ohne Tricks in der Lage, mehr von einem Stern zu

zeigen.

Meistens wird man kein Beugungsmuster erkennen, sondern der Stern wird verschmiert einen

viel größeren Bereich einnehmen. Die Szintillationen der Luft, das Seeing, ist dafür

verantwortlich. Es begrenzt das Auflösungsvermögen des Teleskops sehr schnell.

Vergrößerungen über 200-fach sind kaum sinnvoll.

Solange die Sterne einigermaßen hell sind, können ihre Farben wahrgenommen werden. Es ist

ihre Oberfläche, von der das Sternenlicht kommt, also ist es auch die Farbe der Oberfläche,

die man sieht.

Die Farbe ist meist auf das Maximum der emittierten Wellenlänge zurückzuführen, die vom

kontinuierlichen Spektrum des Sterns herrührt. Dieses ist ausschließlich von der Temperatur

abhängig. Sehr heiße Sterne leuchten deshalb violett oder blau (z.B. Rigel im Orion oder

Spica in der Jungfrau; Oberflächentemp. über 20 000 K). Ist die Oberfläche des Sterns relativ

kühl, so leuchtet er rot (z. B. die Überriesen Beteigeuze im Orion und Antares im Skorpion;

13

Oberflächentemperatur etwa 3000 K). Da es sich um kein Strahlungsgleichgewicht handelt,

ist das Planksche Strahlungsgesetz nur bedingt verwendbar.

Stehen zwei Sterne vergleichbarer Helligkeit einander relativ nahe, so werden sie

Doppelsterne genannt. Oft handelt es sich dabei um zwei Sterne, die nur entlang ihrer

Sichtlinie einander nahe stehen. In Wirklichkeit sind sie hunderte Lichtjahre entfernt. In etwa

der Hälfte aller Fälle handelt es sich aber um Sterne, die ihren gemeinsamen Schwerpunkt

umkreisen. Solche Paare nennt man physische Doppelsterne. Nur lange Meßreihen können

zeigen, ob ein Sternenpaar ein physischer oder nur ein scheinbarer Doppelstern ist. Der Blick

durch das Teleskop kann so etwas nicht entscheiden. Prinzipiell liegt aber die

Wahrscheinlichkeit für einen physischen Doppelstern um so höher, je näher die Sterne

beieinander liegen.

Doppelsterne sind besonders schöne Objekte. Doch nur das Teleskop vermag ihren Glanz zu

zeigen. Keine Fotografie kann den visuellen Eindruck auch nur im entferntesten

widerspiegeln.

Besonders schön sind Mehrfachsterne. Es handelt sich dabei um scheinbare oder physische

Sternsysteme, die aus mehr als zwei Sternen bestehen.

Auflistungen von Doppel- und Mehrfachsternen findet man zum Beispiel in Burnhams

Celestial Handbook von Robert Burnham jun. in The Night Sky Observers Guide von Kepple

& Sanner oder im Sky Catalogue 2000.0 von Hirshfeld & Sinnot, Band 2.

1.2.3 Deep-Sky-Objekte (außerhalb des Sonnensystems)

Auf Sternkarten sind nicht nur Sterne verzeichnet. Eine ganze Reihe von weiteren Objekten

ist dort zu finden. Es sind im wesentlichen diffuse Nebel und Planetarische Nebel, Gasnebel,

offene Sternhaufen, Kugelsternhaufen und Galaxien. Von all diesen Objekten gibt es einige

prominente Vertreter, die bereits im Feldstecher gut zu sehen sind. Spezialisten können sie

auch mit bloßem Auge erfassen. Für den Anfang ist eine Öffnung von mindestens 40 mm

empfehlenswert. Diese nichtstellaren Objekte wurden ursprünglich katalogisiert, um sie nicht

mit Kometen zu verwechseln. So entstand die erste Liste nichtstellarer Objekte, die Charles

Messier 1784 veröffentlichte. Sie enthält 39 extragalaktische Nebel, je 29 offene und

kugelförmige Sternhaufen, vier Planetarische Nebel und sieben diffuse galaktische Nebel. Zu

Messier´s Zeit war die Natur dieser Objekte noch nicht bekannt. Die Messier-Liste enthält mit

wenigen Ausnahmen die schönsten und hellsten deep-sky-Objekte der nördlichen

Hemisphäre. Die Messier-Liste ist in allen guten und einführenden Sternatlanten abgedruckt.

Wesentlich umfangreicher ist der "General Catalogue", den Sir John Herschel bereits 1864

zusammengestellt hatte. Er umfaßt 5079 Objekte. 1888 gab J.L.E. Dreyer eine überarbeitete

Auflage des "General Catalogue" heraus, den "New General Catalogue" (abgekürzt NGC),

der 7840 Objekte umfaßt und noch heute in Verwendung ist. Die Objekte werden mit

Nummern versehen und heißen dann etwa NGC 1976 (bzw. M 42 im Messier Catalogue) - die

Nummer des großen Orion-Nebels im NGC. Ergänzungen zum NGC sind im "Index

Catalogue" (abgekürzt IC) und im "Second Index Catalogue", ebenfalls von Dreyer,

herausgegeben worden (1895 und 1908). Erst 1973 ist eine überarbeitete Version des NGC

erschienen, als "Revised New General Catalogue". Der NGC umfaßt bereits viele sehr

schwache Nebel und Sternhaufen, die selbst mit moderaten Teleskopöffnungen schwer zu

sehen sind. Dennoch muß man sich vor Augen halten, daß der NGC und der IC fast

ausschließlich auf visuellen Beobachtungen beruht. Heutzutage ist die Meinung ziemlich

verbreitet, daß schwache Nebel nur auf fotografischem Wege sichtbar gemacht werden

können. Angesichts der vielen lichtschwachen Nebel im NGC sollte der mit einem

lichtstarken Teleskop ausgestattete Beobachter es durchaus riskieren, einmal einen ihm

unbekannten unscheinbaren Nebel zu beobachten.

14

Da man aber nicht nur etwas sehen sondern auch wissen will, was man da beobachtet,

empfiehlt sich zusätzliche Literatur. Die schon etwas betagte (1978) aber noch immer beste

und ausführlichste Auflistung an Objekten des nächtlichen Himmels ist in dem dreibändigen

Werk von Robert Burham jun. zu finden. Burhams Celestial Handbook bietet nicht nur Daten

sondern vor allem hervorragende Beschreibungen zu fast jedem verzeichnetem Objekt.

Gute Beschreibungen des visuellen Eindrucks findet man in " The Night Sky Observer´s

Guide" von Kepple & Sanner. Dieses Werk beinhaltet 5541 Objekte, von denen der visuelle

Eindruck durch verschiedene Teleskopöffnungen beschrieben ist.

1.2.4 Offene Sternhaufen

Offene Sternhaufen nehmen einen relativ großen Platz am Himmel ein. Ihr Durchmesser

beträgt typischerweise einige zehn Bogenminuten. Die Sterndichte ist größer als in der

unmittelbaren Umgebung. Manche Sternhaufen sind dadurch auch schon beschrieben.

Trotzdem sind sie, dunkler Himmel vorausgesetzt, ein schöner Anblick. Oft glitzern ihre

Sterne wie Diamanten auf schwarzem Samt.

Manche Sternhaufen zeigen auch Besonderheiten. Manchmal sind die Mitgliedssterne

verschiedenfarbig und haben verschiedene Helligkeit. Manche Sternhaufen sind so dicht, daß

man bei fortschreitender Vergrößerung immer mehr Sterne zu sehen bekommt. Kleine

Teleskope können nur die größten Sternhaufen in Einzelsterne auflösen. Kleinere

lichtschwächere Sternhaufen, die weiter entfernt sind, erscheinen als verwaschenes

Fleckchen. Durch indirektes Schauen kann man eventuell einzelne Sterne erkennen.

Manche offene Sternhaufen sind noch sehr jung und ihre Sterne sind noch von Gas umgeben,

das ebenfalls durch indirektes Schauen beobachtet werden kann. Offene Sternhaufen kann

man mit allen Vergrößerungen beobachten. Üblicherweise beginnt man mit der

Mindestvergrößerung und steigert die Vergrößerung dann allmählich bis der Sternhaufen

gerade noch zur Gänze ins Gesichtsfeld paßt. Durch das Steigern der Vergrößerung wird

auch der Himmelshintergrund dunkler und es können eventuell schwächere Sterne gesehen

werden. Die hellen großen Sterne sind oft nahe dem Zentrum, während weiter draußen nur die

schwächeren Sterne leuchten. Es ist daher schwierig zu sagen welche Sterne noch zum

Haufen gehören und welche nicht. Prinzipiell kann man rein visuell nicht zwischen Vorderoder Hintergrundsternen und Haufensternen unterscheiden. Es ist nur sehr wahrscheinlich,

daß die meisten Sterne in der Umgebung wirklich zum Haufen gehören.

1.2.5 Kugelsternhaufen

Kugelsternhaufen sind viel dichter als offene Sternhaufen und enthalten eine viel größere

Zahl an Sternen. Im Teleskop bieten sie deshalb einen überwältigenden Anblick. Da sie aber

viel weiter entfernt sind als viele offene Sternhaufen, sind sie mit kleinen Teleskopen nur

schwer in Einzelsterne auflösbar. Erst ab etwa 15 cm Teleskopöffnung sind sie diesbezüglich

kein Problem mehr. Kugelsternhaufen sind in ihrem Zentrum so dicht, daß sie nicht in

Einzelsterne aufgelöst werden können. Sogar die großen Teleskope sind dabei überfordert.

Wie bei offenen Sternhaufen ist es schwierig zu entscheiden, wo der Haufen aufhört. Wenn

man von niedrigen Vergrößerungen (etwa 50-fach) zu höheren wechselt, wird der

Kugelsternhaufen scheinbar immer größer, da der Kontrast der Mitgliedssterne in den äußeren

Regionen des Clusters gegenüber dem Himmelshintergrund zunimmt und so immer

schwächere Sterne sichtbar werden.

In kleinen Teleskopen sehen Kugelsternhaufen aus wie Kometen, die sich im Anflug auf die

Sonne befinden und noch keinen Schweif entwickelt haben. Kein Wunder also, daß viele von

ihnen in Messiers Liste auftauchen.

Die hellsten Vertreter der Spezies der Kugelsternhaufen, die von unseren Breiten aus sichtbar

sind, sind M 13, M 5 und M 22. Kugelsternhaufen sehen aus wie riesige Bienenschwärme, die

15

kugelförmig um einen Bienenstock schwärmen. Von innen nach außen hat man den Eindruck

als wären viele Sterne wie Perlen auf einem seidenen unsichtbaren Faden aufgefädelt. Das ist

nur eine Täuschung, da das Gehirn versucht, Strukturen in diesem Durcheinander zu finden.

Sterne, offene Sternhaufen und Kugelsternhaufen können auch bei nicht einwandfrei dunklem

Himmel bzw. bei Mondlicht beobachtet werden. Sie zeigen zwar nicht den gewohnten hohen

Kontrast, aber sie sind dennoch eine Alternative.

1.2.6 galaktische und extragalaktische Nebel

Unter Nebel versteht man in der Astronomie alle Arten von Objekten, die etwas verschmiert,

eben nebelhaft aussehen. Dazu gehören Gas- und Staubwolken ebenso wie weit entfernte

Sternensysteme, die nur deshalb nebelhaft aussehen, weil sie so weit entfernt sind und nicht

oder nur sehr schwer in Einzelsterne auflösbar sind.

Nebel sind bei weitem nicht so kontrastreich wie Sterne oder Sternhaufen. Sie erfordern zu

ihrer Beobachtung vor allem einen dunklen Himmel. Bei Mondschein sind Nebel daher nur

sehr eingeschränkt beobachtbar, wenn überhaupt. Auch Straßen- und Hofbeleuchtung sind

tunlichst zu vermeiden. Wegen ihrer geringen Helligkeit sollte man die Dunkeladaptionszeit

des Auges abwarten und erst dann mit der Beobachtung beginnen. Selbst mit

dunkeladaptierten Augen ist ihre Beobachtung nicht einfach. Nur die hellsten Vertreter sind

so zugänglich. Erst das indirekte Schauen eröffnet die Welt der galaktischen und

extragalaktischen Nebel. Plötzlich tritt der Nebel deutlich hervor und Einzelheiten werden

sichtbar. Äußerst lichtschwache Gebilde werden dem Auge zugänglich: abgestoßene

Sternhüllen und riesige von Sternen ionisierte Wolken aus Wasserstoff und komplexen

Molekülen; Sternentstehungsgebiete und Sternenfriedhöfe. Am beeindruckendsten sind aber

die großen extragalaktischen Nebel, die Galaxien. Ihr Licht hat den weitesten Weg zu uns

hinter sich. Kaum vorstellbar, daß es die unglaubliche Strecke geschafft hat.

Nebel beobachtet man am besten mit niedrigen Vergrößerungen. Erst wenn man sich daran

sattgesehen hat, kann man höhere Vergrößerungen wagen. Meist bringen höhere

Vergrößerungen keinen Gewinn. Manchmal aber sind sie sehr erfolgreich anwendbar. Beim

indirekten Schauen gilt die Regel mit der minimalen Austrittspupille bzw. mit der höchsten

Vergrößerung nicht mehr. Sie ging davon aus, daß man durch größere Vergrößerungen das

Auflösungsvermögen des Auges nicht ausnutzt. Beim indirekten Schauen ist das

Auflösungsvermögen des Auges sehr herabgesetzt, weshalb man durchaus höhere

Vergrößerungen verwenden könnte. Trotzdem sind diese nur in Ausnahmefällen wirklich

wertvoll, da man bei fortschreitender Vergrößerung viel schneller an Licht verliert, als man an

Auflösung gewinnt.

Beim indirekten Sehen leidet der Kontrast ein wenig. Deswegen sind kaum Strukturen in den

Nebeln erkennbar. Jedenfalls nicht so viele, wie sie die prächtigen Bilder suggerieren, die in

den diversen Büchern und Magazinen abgedruckt sind.

Noch ein Manko hat das indirekte Schauen. Alles ist farblos. Manchmal hat man auch den

Einruck,daß alles etwas grünlich grau wäre. Das ist natürlich falsch und der Preis für die hohe

Lichtempfindlichkeit, die man beim indirekten Schauen gewinnt.

Wenn man länger indirekt beobachtet, sollte man einmal den visuellen Eindruck mit einem

Foto vergleichen, um zu sehen wie viel man mit dieser Methode erreicht. Man wird

feststellen, daß die schwachen Objekte auf den stundenlang belichteten Bildern durchaus

noch zu beobachten sind. Vorausgesetzt man benutzt dasselbe Instrument wie für das Foto!

Eine gewaltige Leistung, die für das Auge spricht, das in Sekunden das schafft, wozu die

Fotoplatte Stunden braucht.

Galaktische und extragalaktische Nebel sind manchmal recht groß und überdecken einen

großen Teil des Himmels (bis zu einigen Quadratgrad). Wenn man welche hat , dann sollte

man hier Weitwinkelokulare einsetzen. Sie sind prädestiniert für große Sternfelder. Außerdem

16

erleichtern sie das Auffinden der Nebel, die wegen ihrer geringen Helligkeit manchmal nur

schwer zu finden sind.

2 Astrofotografie

mit Brennweiten von 50 und 200 mm

2.1 Einleitung

Die Fotografie ist eine ideale Ergänzung zur visuellen Beobachtung. Es lassen sich bereits mit

einfachen Mitteln beachtliche Ergebnisse erzielen, die die visuelle Beobachtung unterstützen

und besser verstehen helfen.

Im Folgenden soll nur auf die Benützung fotografischer Emulsionen eingegangen werden,

weil sie bereits besonders ausgereift sind und einen hohen Standard, auch in der

Astrofotografie, erreicht haben. Der Benützung von elektronischen Bildverstärkern und

Kameras gehört zweifelsohne die Zukunft. Vor allem die CCD-Kameras sind auf dem Gebiet

der Astrofotografie auf einem Siegeszug. Es wird aber noch einige Zeit dauern bis die

Elektronik den Film verdrängen wird. Vor allem der hohe Preis ist für den Anfänger sehr

abschreckend, weshalb der Einstieg mit der bewährten und preiswerten Fotoemulsion noch

lange vorzuziehen sein wird. Er ist auch der Grund weshalb sich der Autor noch nicht auf die

CCD-Fotografie eingelassen hat. Zudem sind die Ergebnisse, die moderne fotografische

Emulsionen liefern, mit keinen dem Amateur zugänglichen CCD-Kameras zu erreichen. Die

wesentlichen Nachteile der CCD-Kameras sind die zur Zeit noch sehr kleinen

Aufnahmeformate, die äußerst geringe Dynamik, die großen Schwierigkeiten bei der

Farbfotografie, die meist nur mit aufwendigen Tricks möglich ist, sowie die fehlende

Möglichkeit einer hochwertigen Bildausgabe (vergleichbar mit einem Fotoabzug) zu

erschwinglichen Preisen.

Aber es gibt ja noch die fotografische Schicht, die auf Silberhalogenidkristallen basiert und

schon seit über 150 Jahren in Gebrauch ist. Sie hat gegenüber der visuellen Beobachtung

wesentliche Vorteile:

- Sie erstellt ein objektives Zeitdokument.

- Sie kann Lichtquanten über lange Zeiträume sammeln und so Objekte darstellen, die das

Auge trotz seiner höheren Empfindlichkeit nicht mehr wahrnehmen kann.

- Sie kann Spektralbereiche wahrnehmen, für die das Auge nicht mehr empfänglich ist (z.B.

Infrarot).

Eine fotografische Aufnahme erstellt ein bleibendes Dokument eines Objekts oder einer

Himmelsregion und kann, sofern alle wichtigen Aufnahmedaten registriert und archiviert

sind, auch Jahre oder Jahrzehnte später zu einem Vergleich oder einer Auswertung

herangezogen werden.

Fotografische Emulsionen sind nicht so empfindlich wie das Auge, dennoch lassen sich mit

entsprechend langen Belichtungszeiten schwache, ja schwächste Objekte nachweisen. Man

kann mit der fotografischen Schicht also tief in den Weltraum vordringen. Wesentlich tiefer

als mit dem Auge. Bereits mit einem Normalobjektiv sind viele Objekte in der Milchstraße

erreichbar, sofern sie nur eine große Fläche am Himmel einnehmen. Ihre Helligkeit kann

dabei so gering sein, daß nur wenige Photonen pro Sekunde auf den Film auftreffen. Es lassen

sich Galaxien nachweisen, die etwa 3 Millionen Lichtjahre von uns entfernt sind, die also ihr

Licht aussandten als es noch keinen Menschen auf der Erde gab.

17

Zudem lassen sich Farben und Formen erst auf einem Bild erkennen. Mit dem Auge ist es

schon schwierig, die Farben der Sterne zu erkennen, geschweige denn die Farben der anderen

lichtschwachen Objekte des nächtlichen Himmels.

Für den Anfang ist das größte Hindernis für einen Astrofotografen die Rotation der Erde. Sie

verursacht nicht nur, daß Sonne und Mond jeden Tag scheinbar auf- und untergehen, auch

alle Sterne und alle nonstellaren Objekte vollführen einen Bogen am Himmel. Für die langen

Belichtungszeiten in der Astrofotografie ist diese Bewegung einfach zu schnell und muß

kompensiert werden. In den folgenden Kapiteln soll eine sehr einfache, für den Einstieg gut

geeignete Methode dafür vorgestellt werden.

2.2 Minimalausrüstung

Eine normale Kleinbildkamera, wie sie fast jeder zuhause hat, kann, wenn sie eine

Dauerbelichtung gestattet, mit ein wenig zusätzlicher Ausrüstung für die Astrofotografie

verwendet werden. Es muß nicht unbedingt eine Spiegelreflexkamera sein, Sucherkameras

sind genauso geeignet. Leider ist nicht jede Kamera dafür geeignet. Die Kamera muß über

eine Beliebig-Einstellung (B-,T- oder bulb-Einstellung) verfügen, an ein Stativ anschließbar

sein und einen Drahtauslöser- oder einen Fernauslöseranschluß besitzen.

Des weiteren wird ein Drahtauslöser (bzw. Fernauslöser), ein Stativ, ein Objektiv (falls

keines an der Kamera befestigt ist), ein empfindlicher Schwarzweiß- oder Farbfilm (200 1600 ASA), eine Taschenlampe, eine Sternkarte, Bleistift und Notizblock und ein günstiger

Standort mit klarer mondloser Nacht, der möglichst keinen Autoverkehr in der Nähe aufweist,

benötigt.

Abb. 2.1: Schütze über dem Görtschitztal, 20 s, Bl 1.2, Kodak Panther 1600

Mit einem Normalobjektiv (Brennweite = 50 mm) lassen sich damit bereits die meisten

Sternbilder erfolgreich fotografieren, ohne daß sie zu Strichspuren infolge der Erdrotation

verwischt werden, solange man die Belichtungszeit unter 15 Sekunden läßt und die größte

Blende des Objektivs groß genug ist (Bl. 2 sollte ausreichen). Man befestigt die Kamera

einfach auf dem Stativ, damit sie nicht verwackeln kann, stellt die Schärfe manuell auf

18

unendlich, die Blende auf ihren höchsten Wert (Bl. 2 ist höher als Bl 16 !), richtet die Kamera

auf den gewünschten Himmelsausschnitt und drückt den Auslöser. Nach etwa 15 Sekunden

löst man ihn und das Bild ist im Kasten sofern man nicht verwackelt hat.

Es ist ratsam seine ersten Erfahrungen mit der Astrofotorafie auf diese Art zu machen. Man

lernt dabei auch jene Aspekte kennen, die nicht durch Worte vermittelt werden können.

Belichtet man länger als besagte 15 Sekunden, so bemerkt man eine scheinbare Bewegung der

Sterne in Kreisbögen. Macht man genügend Fotos so erkannt man, daß sie sich scheinbar um

den Polarstern drehen. Genauer gesagt drehen sie sich um den Himmelsnordpol, in dessen

Nähe sich der Polarstern befindet. Es ist die 24-stündige Erdrotation um die eigene Achse, die

diese scheinbare Bewegung verursacht. Denkt man sich die Erdachse ins Unendliche

verlängert, so durchstößt sie den Himmelsnordpol und den Himmelssüdpol, der von Europa

aus nicht zu sehen ist, da der dicke Bauch der Erde ihn verdeckt. Einmal in 24 Stunden

beschreiben die Sterne einen vollen Kreis. Er ist am größten, wenn der Stern auf dem

Himmelsäquator steht, man sagt auch der Stern hat 0° Deklination. Je näher der Stern dem

Himmelsnordpol ist, desto kleiner ist der von ihm gezogene Kreis und desto größer ist seine

Deklination. Am Himmlesnordpol erreicht sie schließlich 90°. In Richtung Himmelssüdpol

zählt man die Deklination negativ. Je näher das Sternbild, das man fotografieren will, dem

Himmelspol ist, desto länger kann man belichten ohne daß man Strichspuren bekommt. Die

folgende Tabelle gibt die maximale Zeit an, die man belichten kann, damit die Sternbilder

nicht zu Strichspuren werden, sondern exakte Punkte bleiben, wenn man mit einem 50 mm Normalobjektiv - fotografiert:

Deklination

max. Belichtungszeit

0°

7s

15°

7s

30°

8s

45°

10 s

60°

14 s

75°

26 s

90°

-

Möchte man vermeiden, daß die Erdrotation die Sternbilder bei längeren Belichtungszeiten zu

Strichspuren verwischt, so muß man die Erdrotation irgendwie ausgleichen. Eine einfache

Möglichkeit bietet die Klappmontierung, die auch Schottische Montierung genannt wird (weil

sie sehr günstig selbst hergestellt werden kann).

2.3 Die schottische Montierung

Ihr Prinzip ist denkbar einfach: Mit ihr dreht man die Kamera um eine der Erdachse parallele

Achse mit der genau gleichen Winkelgeschwindigkeit aber in die andere Richtung. Die

Kamera ist damit in einem Bezugssystem, in dem die Sterne scheinbar stillstehen.

19

Die Konstruktion ist sehr einfach, denn es werden einige Näherungen gemacht: So wird die

Kreisbewegung durch einen Tangentialarm angenähert, die Drehachse ist ein einfaches

Scharnier, der Tangentialantrieb wird per Hand bewerkstelligt und die Parallelstellung der

Scharnierachse zur Erdachse ist eher eine Schätzarbeit.

Dennoch lassen sich mit dieser Montierung schon recht beeindruckende Bilder des

Sternenhimmels gewinnen - zumindest im Vergleich zur nicht nachgeführten Kamera.

Die wesentlichen Bestandteile der Montierung sind zwei Holzbretter, die über ein Scharnier

miteinander verbunden sind.

Die Kamera wird so auf dem oberen Brett montiert, daß sie auf jede Stelle des Himmels

geschwenkt werden kann und trotzdem eine gewisse Stabilität aufweist. Die beiden Bretter

sind über ein Scharnier auf ihrer Schmalseite miteinander verbunden, so daß sich das obere

Brett in einer Kreisbewegung um die Scharnierachse drehen kann. Im Einsatz zeigt die

Scharnierachse dann auf den Himmelspol. Das untere Brett soll möglichst stabil irgendwo so

befestigt werden können, daß die Scharnierachse auf den Himmlespol zeigt. Eine

Gewindestange (oder lange Schraube) drückt über das untere Brett (Grundbrett) auf das obere

(bewegliches Brett) und zwingt dieses über das Scharnier in eine Kreisbewegung

(Tangentialantrieb). Zum Gegendruck und zur Stabilisierung werden ein oder mehrere starke

Gummibänder über die Bretter gezogen, damit diese zusammengehalten werden und nicht

etwa durch das Gewicht der Kamera auseinanderfallen. Die geometrischen Ausmaße werden

dabei genau so gewählt, daß bei gleichmäßiger Drehung der Gewindestange

(Nachführschraube) die Kamera von der Erdrotation befreit wird, und das innerhalb der

erforderlichen Genauigkeit.

2.3.1 Bauanleitung

Es gibt die Klappmontierung in vielen verschiedenen Varianten, wie man sie immer wieder in

Abb. 2.2: Die schottische Montierung (aus P. Seymor, Astronomie ganz einfach)

20

den diversen Amateurzeitschriften findet. Manche davon sind schon recht professionell und

man braucht schon einige Erfahrung, um sie nachzubauen. Eine recht einfache Bauanleitung

gibt Percy Seymour [Astronomie ganz einfach, Verlag Franckh Kosmos 1985], nach der ich

mich im folgenden halten werde. Sie ist obgleich ihrer Einfachheit ein Präzisionsinstrument

obwohl keine besonderen Fähigkeiten für ihren erfolgreichen Nachbau erforderlich sind. Die

Materialliste ist etwas umfangreich.

Gebraucht werden:

2 Sperrholzbretter, 270 x 130 x 9 mm (Es muß nicht unbedingt Sperrholz sein, aber

es verzieht sich weniger bei Feuchtigkeit, deswegen ist Hartholz als

Alternative zu bevorzugen.)

1 Holzblock, 380 x 90 x 50 mm (Polblock)

1 Holzleiste, 170 x 35 x 25 mm (Kameraarm)

2 Flacheisen, 40 x 15 x 2 mm

1 Flacheisen, 50 x 15 x 2 mm (Antriebsmarkierung)

1 Winkeleisen, etwa 80 x 20 x 3 mm (für die Kamerabefestigung)

1 Scharnier, etwa 100 mm lang

1 M-6 Schraube 100 mm lang, 1mm Steigung (Nachführschraube)

1 Schraube zur Kamerabefestigung etwa 50 mm lang mit Mutter und Flügelmutter,

bei den meisten Kameras ein ¼ " UNC-Gewinde (20 Gänge pro inch)

3 M-6 Sechskantmuttern

4 Senkkopfschrauben zur Scharnierbefestigung (M 4.5 oder M 5) mit Muttern

4 Holzschrauben 10 x 6 mm

2 Holzschrauben 20 x 8 mm

1 oder mehrere Gummibänder

Werkstattausrüstung zum Zuschneiden und Bohren der Einzelstücke und zum

Zusammenschrauben der vorgefertigten Teile (siehe z.B.: [2])

2.3.2 Schritt für Schritt Anleitung

1 Den Polblock schräg zusägen, so daß der Winkel ϕ gleich der geographischen Breite des

Beobachtungsorts ist (Abb. 2.3).

2 In das Grundbrett entlang der Mittellinie, jeweils 30 mm vom Rand entfernt, zwei Löcher

mit 8 mm Durchmesser bohren (Abb. 2.4). Sie dienen zur Montage auf dem Polblock.

3 Das Scharnier an der Schmalseite des Grundbrettes so befestigen, daß es gut mit der

Schmalseite fluchtet (Abb. 2.5). Hierzu sind die M-4.5 Senkkopfschrauben gedacht, die an

der Rückseite mit den Muttern festgezogen werden.

4 Der heikelste Teil ist das Anbringen der Antriebsspindel und ihrer Verankerung. Dazu auf

dem Grundbrett 30 mm vom oberen Rand und genau 229 mm vom der Mitte der

Scharnierachse gemessen ein 6 mm Loch bohren (Abb 2.6).

21

Seymour seite 60 unten

5 Über dieser Bohrung nun sehr genau mit einem Hammer eine M-6 Sechskantmutter so weit

in das Holz treiben, daß ihre Oberkante mit dem Brett abschließt. Dabei darauf achten, daß

der Mittelpunkt der Sechskantmutter von der Scharnierachse obige 229 mm genau einhält.

6 In die beiden 40 x 15 mm Flacheisen jeweils zwei 6.5 mm Löcher bohren (für die 6 mm

Senkkopfschrauben). In eines der

beiden Flacheisen genau in der

Mitte ein weiteres Loch mit etwa 7

seymour abb. 21.10 b

mm Durchmesser bohren.

7 Das letztere Flacheisen mit dem

Mittelloch genau über der in das

Holz getriebenen M-6 Mutter auf

das Grundbrett schrauben (hierzu

sind die 10 mm Holzschrauben;

Abb. 2.7).

8 Das bewegliche Brett symmetrisch

zum Grundbrett an das Scharnier

befestigen (mit den M4.5

Abb. 2.7

Schrauben; Abb. 2.8).

9 Das zweite 40x15 mm Flacheisen genau symmetrisch zur 6 mm Bohrung auf dem

Grundbrett auf dem beweglichen Brett anbringen. Am besten die beiden Bretter

zusammenklappen und dann anreißen. Dieses Flacheisen dient als Widerlager zum

Spindelantrieb. Zur Verbesserung der Stabilität sollte man genau in der Mitte eine starke

Körnung - also eine Vertiefung - anbringen. (Abb. 2.9)

22

seymour abb.21. 11-13

10 Für die Kamerabefestigung in einen Arm des Winkeleisens zwei Löcher bohren. Sie

werden so angebracht, daß die Schrauben für das Scharnier genau durchpassen. Am anderen

Ende des Winkeleisens ein 6.5 mm Loch bohren. Dieses Winkeleisen dann zusammen mit

dem Scharnier auf das bewegliche Brett schrauben. (Abb. 2.10 und 2.11)

abb.21.14

Abb. 2.11

11 Das 50 x 15 mm Flacheisen zu einem Zeiger zufeilen und am unteren Ende ein 6.5 mm

Loch bohren. Die Nachführschraube wird nun am Gewindeanfang spitz zugeschliffen, so

daß an der Spitze ein kleines (etwa 1 mm Durchmesser) kugelförmiges Lager entsteht. Das

Flacheisen nun auf die Schraube schieben und mit der Mutter festziehen. Dann die

Nachführschraube in die in das Grundbrett getriebene Mutter drehen, so daß sie deutlich auf

der anderen Seite herausragt. (Abb. 2. 12)

12 Das Grundbrett nun auf das abgeschrägte Schmalende des Polblocks schrauben. Es soll mit

der Achse des Polblocks einen exakten rechten Winkel bilden - damit die Scharnierachse

dann auch wirklich auf den Himmelspol zeigt (Abb. 2.13).

13 An den Enden der Holzleiste (170 x 35 x 25) zwei senkrecht zueinander verlaufende

Bohrungen mit einem Durchmesser von 6.5 mm bohren.

23

abb 21.15 und 21.16

14 Durch eine der beiden obigen Bohrungen wird die Leiste mit dem Winkeleisen auf dem

beweglichen Brett verbunden. Durch die andere Bohrung wird die Schraube zur

Kamerabefestigung getragen. Beide Schrauben werden mit Flügelmuttern fixiert.

15 Die beiden Bretter werden nun soweit zusammengeklappt, bis die Nachführschraube in die

Vertiefung des Flacheisens drückt. Das Gummiband um die beiden Bretter spannen, so daß

diese ständig in Kontakt bleiben.

16 Zuletzt die Nachführschraube an der Spitze und an der Mutter mit einem dicken Fett

schmieren, damit sie weich und geschmeidig läuft.

17 Nach einem erfolgreichen Test kann man daran denken, die Konstruktion mit einem

Holzschutzmittel oder einem Lack zu konservieren und so gegen die hohe Feuchtigkeit in

den eingesetzten Nächten zu schützen.

2.3.3 Der erste Einsatz

In einer klaren mondlosen Nacht kann die neue Montierung zum ersten Mal zeigen, was sie

zu leisten imstande ist. Erst sucht man sich einen Standort, der eine gute Rundumsicht bietet,

die nicht von Bäumen oder Häusern gestört ist. Der Polblock muß nun gut fixiert werden

können. Am besten man klemmt ihn mit einer Schraubzwinge auf einem kleinen aber stabilen

Tisch fest. Dabei muß die Längsachse des Polblocks genau in Nord- Süd Richtung verlaufen.

Man kann die Ausrichtung mit einem Kompaß vornehmen, oder man versucht den Polarstern

über die Scharnierachse anzuvisieren. Die Scharnierseite weist dabei nach Süden, so daß das

Scharnier auf den Himmelspol zeigt. Die Nachführschraube so weit zurückdrehen, daß das

24

Gummiband noch genügend spannt. Nun kann man daran gehen, die Kamera auf den

gewünschten Himmelsausschnitt auszurichten, indem man die Flügelmuttern lockert und dann

wieder gut festzieht. Den Verschluß spannen, darauf achten, daß der Objektivdeckel

abgenommen ist, die Entfernung auf unendlich, die Belichtungszeit auf beliebig gestellt und

die Blende offen ist. Den Drahtauslöser anbringen und den Zeiger der Nachführschraube auf

12 Uhr stellen. Mit einer abgeblendeten Taschenlampe den Sekundenzeiger der Armbanduhr

verfolgen und bei der nächsten vollen Minute den Auslöser drücken, so daß der Verschluß

offenbleibt. Dann die Nachführschraube synchron mit dem Sekundenzeiger der Uhr drehen.

Nach etwa fünf Minuten den Verschluß wieder schließen. Das erste Fotoobjekt sollte man

mit weiteren Aufnahmen mit kleineren Blenden und verschiedenen Belichtungszeiten

ergänzen. Sie lassen etwaige Fehler besser eingrenzen.

2.3.4 Leistungsvermögen und Grenzen

Das Leistungsvermögen einer Astromontierung wird im wesentlichen durch drei Kenngrößen

bestimmt: die maximale Kamera- oder Instrumentenlast, die maximale sinnvolle

Belichtungszeit und die maximale verwendbare Brennweite.

Die maximale Kameralast wird bei der schottischen Montierung vor allem durch das

Scharnier bestimmt und dürfte bei etwa 2 kg liegen.

Die maximale Brennweite und die maximale Belichtungszeit sind miteinander verwoben. Wie

schon bei der nicht nachgeführten Kamera kann man bei kleinerer Brennweite wesentlich

länger belichten, weil sich Fehler viel weniger auswirken.

Welche Fehler treten nun bei der schottischen Montierung auf ?

Da ist einmal der Fehler in der Kontinuität der Nachführbewegung, der vom Bediener

abhängt. Er dürfte im kleinsten Fall bei etwa 3 Sekunden oder 18 ° liegen. Das limitiert die

maximal verwendbare Brennweite auf maximal 200 mm. Über längere Zeit ist ein so kleiner

Kontinuitätsfehler aber nicht leicht zu halten.

α

Abb. 2.14: Geometrische Verhältnisse der schottischen Montierung

Der Fehler, der durch die Annäherung der Kreisbewegung durch den Tangentialantrieb

gemacht wird, errechnet sich aus den geometrischen Verhältnissen:

25

Den Zusammenhang zwischen dem Winkel

α und den drei Längen L, R und R'

erhält man aus dem Kosinussatz: cosα (t ) =

R 2 + R '2 − L( t ) 2

2 R R'

R 2 + R ' 2 − L( t ) 2

Der Winkelfehler wird nun zu : F (t ) = ω (t ) − α (t ) = ω t − arccos

2 R R'

2π

und L(t) die

1436 min

Vorschublängenänderung der Nachführschraube ist, die sich aus der konstanten

Vorschubgeschwindigkeit v zu L(t ) = v t ergibt. Im Fall einer M-6 Schraube - wie sie in

obiger Bauanleitung verwendet wurde - mit einer genormten Steigung von 1 mm ist

mm

1

Setzt man R = R' = = 228.5 mm , so drückt die Nachführschraube im ersten

v =1

ω

min

Moment normal auf das bewegliche Brett und später in immer steilerem Winkel. Dadurch

wächst der Fehler immer mehr an, weil die dadurch erreichte Winkel-geschwindigkeit immer

größer wird.

Wie groß ist nun

Winkelfehler

der maximal

Nachführzeit erträgliche

10

20

30

40

50

60

Winkelfehler?

-0.0001

Ist der

-0.0002

verwendete Film

von durch-0.0003

schnittlichem

-0.0004

Auflösungsvermögen, so

-0.0005

wird ein Fehler

-0.0006

von 0.03 mm

-0.0007

verziehen.

Daraus ergibt

sich der

Abb. 2. 15: Nachführfehler in rad (ideale Verhältnisse)

Winkelfehler zu:

0.03

Also ist für ein Normalobjektiv mit 50 mm Brennweite:

∆ϕ = arctan

f Objektiv

∆ϕ max = 0.0006 rad .

Nach obiger Graphik ist dann die erlaubte maximale Nachführzeit immerhin etwa 50 min.

Das ist ausreichend, um selbst bei dunkelstem Himmel den Himmelshintergrund (Streulicht

aus der Hochatmosphäre) auf Film zu bannen.

Es fällt auf, daß der Fehler immer negativ ist, was bedeutet, daß die Winkelgeschwindigkeit

der Nachführung zu groß ist.

Dies sind die idealen Verhältnisse, die beim Bau der Montierung verständlicherweise nicht

erreicht werden können.

wobei ω die konstante Winkelgeschwindigkeit der Erde

26

Winkelfehler

10

20

30

40

50

60

Nachführzeit

-0.0005

-0.001

-0.0015

Abb. 2.16:

Bei einer Ungenauigkeit von nur einem Millimeter hat sich das Fehlerverhalten bereits deutlich verschlechtert.

(In diesem Fall sind R und R' zu kurz)

Überlegt man sich, daß man beim Bau der Nachführung kleine Fehler gemacht hat, also

eventuell die 228.5 mm nicht genau eingehalten hat, sondern vielleicht einen Millimeter zu

kurz erwischt hat, so sieht der Fehler bereits ganz anders aus. Man erreicht den maximalen

Winkelfehler bereits nach nur 20 Minuten.

Interessanterweise verbessern sich die Verhältnisse, wenn der Fehler in der Länge positiv ist,

also die beiden Radien R und R' etwas zu lang ausgefallen sind. In diesem Fall ist die

Nachführung anfangs in der Winkelgeschwindigkeit langsamer als die Erde und wird mit

steigendem Winkel α erst schneller und überholt die Winkelgeschwindigkeit der Erde sogar,

wenn der Fehler nicht zu groß war.

Winkelfehler

0.0005

0.0004

0.0003

0.0002

0.0001

10

20

30

40

50

60

Nachführzeit

Abb. 2.17: R und R' um

1 mm zu lang

Die Nachführung bleibt während der ganzen 60 Minuten innerhalb der Toleranz für ein 50

mm Objektiv. Es ist also wesentlich besser, die beiden Radien R und R' einen halben oder

einen ganzen Millimeter länger auszuführen.

Der Umkehrpunkt wird dort erreicht, wo die Nachführschraube tangential auf den gedachten

Kreisbogen liegt, den das bewegliche Brett vollführen würde, wenn es mit dem exakten Maß

versehen wäre. Gibt man also einen gewissen Vorlauf, bis kurz vor diesem Punkt, sagen wir 5

Minuten, so wird die Nachführung in den folgenden 10 Minuten, in denen sie über den

Umkehrpunkt läuft, sehr präzise funktionieren.

27

Man kann diesen Punkt auch errechnen, wenn man die obige Fehlerfunktion ableitet und Null

2

setzt. Man erhält: t u =

(r ω − v ) (r ω + v )

vω

Ähnliche Verhältnisse erreicht man, wenn man nur einen Arm - z. B. das Grundbrett, also R' absichtlich so verlängert, daß der Stoß der Nachführschraube erst ab einem gewissen Winkel,

1

sagen wir α 0 = 20° , tangential verläuft (Verlängerungsfaktor

). Im Gegensatz zum

cos α 0

obigen Fall ist hier die Steigung des Fehlers aber immer negativ, da die Nachführschraube vor

dem Wendepunkt immer zu flach und danach immer zu steil auf das bewegliche Brett, das

nun aber im richtigen Radius ausgeführt ist, stößt,

d. h. die erreichte Winkelgeschwindigkeit ist immer zu hoch.

Legt man die

Winkelfehler

Belichtung

gerade in diesen

Bereich erhält

0.0001

man wiederum

für eine lange

Zeit eine sehr

0.00005

präzise

Nachführung

Nachführzeit

(Abb.: 2. 18).

-20

-10

10

20

Kombiniert man

beide Fälle und

-0.00005

verlängert das

untere Brett nicht

-0.0001

nur um den

1

Abb. 2.18: Grundbrett (R') um 1/cos( α 0 = 20° ) verlängert

Faktor

cos α 0

sondern noch zusätzlich das bewegliche Brett um ein kleines Stück, z. B. 0.3 mm, so ergeben

sich die Verhältnisse in Abb.: 2.19:

In diesem Fall

Winkelfehler

bleibt der

0.00015

Nachführfehler

über einen

Zeitraum von

0.0001

mehr als 40 min

kleiner als 0.0001

0.00005

rad, was bedeutet,

Nachführzeit daß ein 200 mm

-20

-10

10

20

30

Teleobjektiv über

diesen Zeitraum

-0.00005

gut nachgeführt

werden könnte.

-0.0001

Leider ist es nicht

leicht jenen Punkt

herauszufinden, in

Abb. 2.19: R' um 1/cos( α 0 = 20° ) + 0.3 mm verlängert

dem die Steigung

der Fehlerkurve

verschwindet. In der Praxis sind obige Werte leider beinahe unerreichbar.

28

Vor allem weil noch andere Fehler sich aufaddieren und die maximale Nachführzeit erheblich

verkürzen. So ist die Befestigung der Antriebsspindel durch eine in das Holz getriebene

Mutter wegen ihrer geringen Maßhaltigkeit ein Problem u. s. w..

2.3.5 Fehler durch eine schlecht ausgerichtete Polachse (Scharnier)