Pflegevisite – ist sie gut für die Beziehung?

Werbung

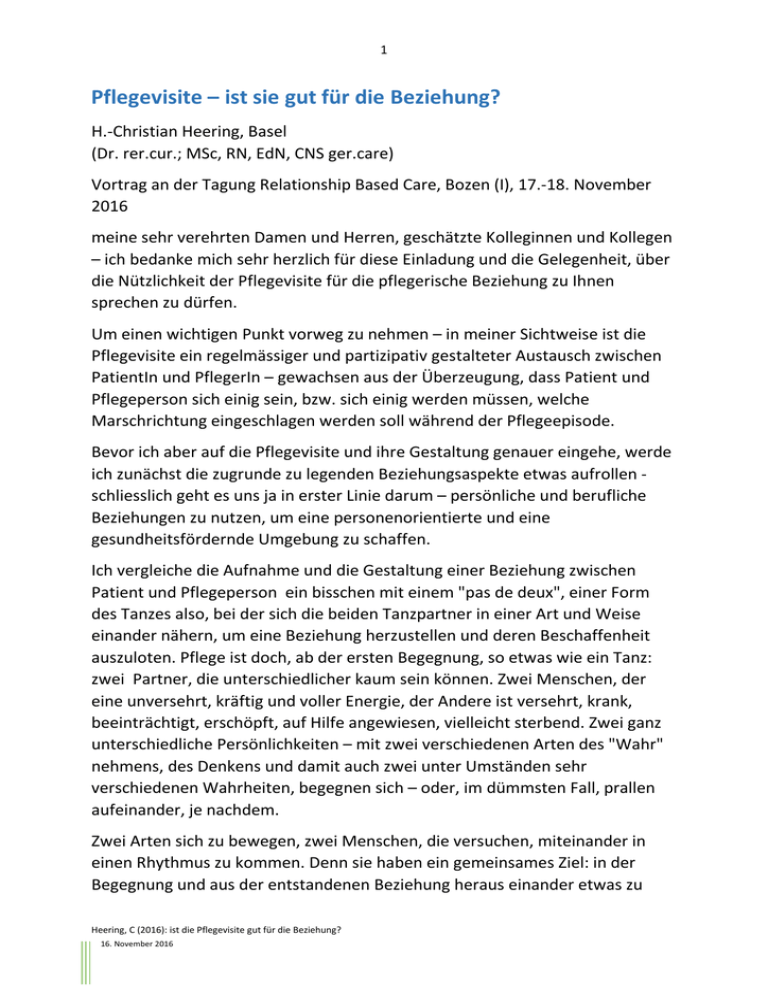

1 Pflegevisite – ist sie gut für die Beziehung? H.-Christian Heering, Basel (Dr. rer.cur.; MSc, RN, EdN, CNS ger.care) Vortrag an der Tagung Relationship Based Care, Bozen (I), 17.-18. November 2016 meine sehr verehrten Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen – ich bedanke mich sehr herzlich für diese Einladung und die Gelegenheit, über die Nützlichkeit der Pflegevisite für die pflegerische Beziehung zu Ihnen sprechen zu dürfen. Um einen wichtigen Punkt vorweg zu nehmen – in meiner Sichtweise ist die Pflegevisite ein regelmässiger und partizipativ gestalteter Austausch zwischen PatientIn und PflegerIn – gewachsen aus der Überzeugung, dass Patient und Pflegeperson sich einig sein, bzw. sich einig werden müssen, welche Marschrichtung eingeschlagen werden soll während der Pflegeepisode. Bevor ich aber auf die Pflegevisite und ihre Gestaltung genauer eingehe, werde ich zunächst die zugrunde zu legenden Beziehungsaspekte etwas aufrollen schliesslich geht es uns ja in erster Linie darum – persönliche und berufliche Beziehungen zu nutzen, um eine personenorientierte und eine gesundheitsfördernde Umgebung zu schaffen. Ich vergleiche die Aufnahme und die Gestaltung einer Beziehung zwischen Patient und Pflegeperson ein bisschen mit einem "pas de deux", einer Form des Tanzes also, bei der sich die beiden Tanzpartner in einer Art und Weise einander nähern, um eine Beziehung herzustellen und deren Beschaffenheit auszuloten. Pflege ist doch, ab der ersten Begegnung, so etwas wie ein Tanz: zwei Partner, die unterschiedlicher kaum sein können. Zwei Menschen, der eine unversehrt, kräftig und voller Energie, der Andere ist versehrt, krank, beeinträchtigt, erschöpft, auf Hilfe angewiesen, vielleicht sterbend. Zwei ganz unterschiedliche Persönlichkeiten – mit zwei verschiedenen Arten des "Wahr" nehmens, des Denkens und damit auch zwei unter Umständen sehr verschiedenen Wahrheiten, begegnen sich – oder, im dümmsten Fall, prallen aufeinander, je nachdem. Zwei Arten sich zu bewegen, zwei Menschen, die versuchen, miteinander in einen Rhythmus zu kommen. Denn sie haben ein gemeinsames Ziel: in der Begegnung und aus der entstandenen Beziehung heraus einander etwas zu Heering, C (2016): ist die Pflegevisite gut für die Beziehung? 16. November 2016 2 geben. Die einander zu finden versuchen, weil beide zu einem Miteinander kommen möchten – wenn auch aus unterschiedlichen Gründen und Interessen. Ein Zusammenspiel, bei dem jeder der beiden versucht, sich dem anderen zu nähern, ihn zu erfassen, sich leiten zu lassen und selber zu leiten, das eigene Wissen und das eigene Können zu zeigen und die Anteile und Fortschritte des anderen zu bewundern. Und das immer so, dass man sich dabei gegenseitig inspiriert, den eigenen Ausdruck, die eigene Kunst verfeinert, und vor allem, ohne dass man dabei vom anderen Besitz ergreift. Und das ist eine echte, auch eine pflegerische Kunst: Ohne vom anderen Besitz zu ergreifen. Ein schönes Bild, ein romantisches Bild, nicht wahr. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, natürlich ist die Sache dann eben doch nicht so romantisch. Und vielleicht denken Sie sich auch gerade, Mensch, Heering, komm endlich zur Sache. Tatsächlich sind da ja einige wesentliche Fragen ungeklärt. Einige davon möchte ich in meinem Vortrag aufgreifen. Diese Fragen betreffen, zum Einen, eben genau das Potential der Vereinbarkeit dieser beiden, sehr verschiedenartigen Akteure mit all deren Eigenheiten, deren Denkweisen, ihren Befindlichkeiten und ihren jeweilig sehr unterschiedlichen, charakteristischen Merkmalen, in einem gegebenen Setting wie in einem Spital. Eine weitere Frage betrifft den Zweck sowie den möglichen Nutzen eines Instrumentes, das wir seit rund 20 Jahren intensiv diskutieren und zu dem wir, je nach Konfession, mindestens fünf bis zehn unterschiedliche Meinungen haben – der Pflegevisite und dem darin enthaltenen Pflegeprozess. Aber der Reihe nach. Wer ist sie, unsere schöne Tänzerin, die Pflege? Wenn man in die aktuellen Zeitungen schaut, bekommt man einen kleinen Eindruck. Schön ist sie, auf jeden Fall. Und sie geniesst das Vertrauen der Bevölkerung – mehr noch als die Polizei, und sicher mehr als die Banker und Versicherungsfuzzies. Aber natürlich teuer. Schlimm genug, dass die professionelle Pflege in den Augen der Öffentlichkeit (im besten Fall!) gar nicht existiert. Im dümmsten Fall hat Pflege ein Schmuddelimmage – das reicht vom "Füdle putzen" bis hin zu HardcorePhantasien. Googlen Sie mal den Begriff Krankenschwester – mit der Option Bilder. Aber Achtung! Dass nicht gerade Ihr Chef hereinkommt. Also – wo stehen wir eigentlich? Was genau ist Pflege eigentlich? Heering, C (2016): ist die Pflegevisite gut für die Beziehung? 16. November 2016 3 Wenn Sie mich als Wissenschaftler fragen, kann ich Ihnen nur sagen: so genau kann man das vielleicht gar nicht fassen. Denn unser Beruf hat in kurzer Zeit so viele Paradigmawechsel hinter sich, dass einem ganz schwindlig werden und man die Übersicht verlieren kann. Da Von der caritativen Pflege, zu einer naturwissenschaftlich dominierten, somatisch orientierten Pflege, über eine Pflege, die gerade versucht, ein professionelles Selbstbewusstsein zu entwickeln und dabei vom Ökonomisierungsparadigma rechts überholt wird. Ein Beruf, der derartig viele verschiedene Qualifikationsniveaus aufweist, dass nicht einmal deren Inhaber wissen, was genau sie jetzt noch sollen dürfen und was nicht. Da lässt sich ein grosser Bogen ganz weit aufspannen – ein Bogen der unterschiedlichsten Pflegeverständnisse, Überzeugungen, Haltungen und auch des Verhaltens von Pflegepersonen. Dieser Bogen, so könnte man sagen, schillert in allen Farben– einem Regenbogen gleich, gewissermassen also ein paradigmatischer Regenbogen. Im Moment reicht dieser paradigmatische Regenbogen, so ungefähr, von esoterisch gefärbten Energiemodellen an dem einen Ende, über christlich-caritative Glaubensmodelle sowie über rationalistisch-kognitive Theorien bis hin zu kybernetischen Systemmodellen am anderen Ende. Unterschiedlicher, farbenfroher, ja schillernder kann Pflege gar nicht sein! Was man also tun müsste, ist ja sonnenklar: bis zum Ende des Regenbogens gehen und nachsehen. Dort, wo der Regenbogen die Erde berührt, dort müsste sie ja sein, diese Universelle Definition von Pflege! Immerhin, wie es scheint, haben wir in der Schweiz immerhin eine auch legal halbwegs sanktionierte Definition von Pflege gefunden, die einerseits die formalen Objekte der Pflege identifiziert und damit auch aufzeigen kann, dass wir andere Dinge tun als die Mediziner. Und die andererseits betont, dass es da noch etwas "Zwischenmenschliches" gibt. Ob wir das aber so tun wollen, wie es dieser Mediziner hier vor nicht einmal 30 Jahren deklamierte, muss auch unter uns erst noch geklärt werden. Thomas Kuhn sagte einmal, Paradigmen ändern sich nicht- sie sterben aus. Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis die Letzten dieser Spezies ausgestorben sind. Und es gibt auch noch ein paar andere Dinge, an denen wir noch dringend arbeiten müssen – unseren Wissenskörper definieren, eine einheitliche, standardisierte Sprache finden, uns über den Pflegeprozess einigen – um nur ein paar zu nennen. Heering, C (2016): ist die Pflegevisite gut für die Beziehung? 16. November 2016 4 Der rasche paradigmatische Wandel hat verschiedene Archetypen von Pflegenden hervorgebracht, die man auf fast jeder Station vorfinden kann – Archetypen , die jeder für sich eigene Entscheidungs- und Handlungsspielräume besetzen. Lassen Sie uns deshalb zunächst einen Blick auf deren charakteristischen Merkmale werfen – wir wollen ja wissen, was sind das für Menschen, die die Pflegevisite gestalten. z.B. die Traditionalisten – denen ist wichtig, dass der Laden läuft. Papierkörbe müssen bei Schichtende geleert sein, der Ausguss muss sauber und aufgeräumt sein, die Patienten sind geputzt und gestrählt, wenn auch nicht notwendigerweise in aktivierender oder empathischer Art und Weise. Die Techies – das sind die die mit einem Flair für alles Technische. Die bringen den Infusomaten zum laufen, kennen sich mit dem Monitor aus und haben die neueste Medizin-App auf ihrem privaten Handy, mit der sie manchmal auch den Chefarzt zum Staunen bringen. Die Spezialisten gibt es für alle möglichen Gebiete– von guten Stechern über Wund- und Verbandexperten bis hin zu Kinästhetik- oder Aromaspezialisten. Die haben den Vorteil einer hohen Akzeptanz, weil sie meistens als Troubleshooter gerufen werden, in das Geschehen eintauchen und dann aber auch wieder gehen dürfen. Sie kennen die Krankheitsbilder, OP-Techniken oder Laborwerte und brillieren mit ihrem Wissen. Und schliesslich die Existentialisten – das sind oft die Patientenflüsterer. Die arbeiten mit Empathie, Beziehung, Kommunikation, lassen sich ein und hören zu – manchmal stundenlang, während sich draussen die Neueintritte stapeln und die Station landunter hat. Und die meisten von ihnen beherrschen nicht nur diese Künste, sondern auch ihr Handwerk. Waschen, pflegen, mobilisieren, Essen reichen, bei der Ausscheidung unterstützen. Damit das alles geht und in eine Schicht hineinpasst, sind viele Pflegende die reinsten Zauberkünstler. Sie können die Zeit dehnen und den Raum verkürzen. Sie organisieren und priorisieren, wenn’s knapp ist – und das ist es eigentlich immer. Sie sind flexibel, stellen um und stellen neu auf – hastenichtgesehen- und der Patient merkt’s nicht einmal, dass heute zwei Pflegepersonen weniger auf der Abteilung sind. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so falsch, von "managen" zu sprechen. Man könnte sagen, wir sind die reinsten Manager. Heering, C (2016): ist die Pflegevisite gut für die Beziehung? 16. November 2016 5 Aber Pflegende sind auch Persönlichkeiten: sie sind empathisch, sie sind emotional, sie sind intuitiv, sie sind spontan und fröhlich, manchmal traurig, und manchmal auch impulsiv, gelegentlich katzig oder sogar ein wenig launisch. Mit anderen Worten: sie haben Charakter, sie haben energetisches Charisma, eine Aura, und sie sind als Menschen spürbar. Mit ihrer Aura, diesem eigenen Energiefeld, können sie sich auf den Patienten einlassen, dessen eigenes Energiefeld erspüren, therapeutische Beziehungen anbieten. Mit ihrem Haltungen, ihren Wertvorstellungen, ihrem Einlassen und ihrem Mit-Leiden sind sie dem Patienten nahe, manchmal sogar näher als dessen eigene Familie. Sie stützen den Patienten und sie stehen ihm bei, sie sorgen sich um ihn und sie sind fürsorglich, dann zum Beispiel, wenn die Sorge des Kranken um die eigene Ausscheidung zu einer den ganzen Tag beherrschenden Angst wird, oder wenn die Einsamkeit des Krankseins die Seele überwältigt. Sie treten für ihn ein und sie vertreten ihn, zum Beispiel dann, wenn die eigene Familie die stummen Schreie nicht hört oder wenn die Bereitschaft, von der Welt gehen zu dürfen, von den Angehörigen nicht angenommen werden kann. Wenn man also ein beliebiges Pflegeteam anschaut, dann imponiert diese farbenfrohe, manchmal schillernde und changierende Unterschiedlichkeit – und das macht etwas aus: das macht etwas mit dem Team und natürlich macht das was mit den Patienten. Wir Wissenschaftler neigen bekanntlich ein bisschen dazu, derartige Phänomene in eine andere Sprache zu "translatieren" – also zu übersetzen. Wir sprechen von Konzepten wie Caring und Compassion, von Advocacy und Empowerment, und wir sprechen von Partizipation. Aber was genau ist damit gemeint? Und was hat das mit Beziehung und mit Pflegevisite zu tun? Lassen Sie uns einige Augenblicke auf die Bedeutung und die Bedeutsamkeit einiger dieser Konstrukte verwenden. Was genau ist das, caring? Caring wird oft mit Fürsorge übersetzt. Einige anthropologisch orientierte Pflegewissenschaftlerinnen wie z.B. Jean Watson oder Madeleine Leiniger behaupten, caring sei eine zutiefst menschliche Attitüde, sei also gewissermassen genetisch im Menschen angelegt. Christliche Theologen sehen darin das caritative Basiskonzept der Barmherzigkeit Gottes. Heidegger wiederum sprach von "dieser Sorge um andere" als einem Ausdruck der Sorge um sich selber. A-theistische Interpretationen des caring-Begriffs betonen transzendentale Aspekte, können letzlich aber auch als eine Spielform des Heering, C (2016): ist die Pflegevisite gut für die Beziehung? 16. November 2016 6 Konzeptes der Barmherzigkeit gesehen werden, mitunter vielleicht eingebettet in weitere Konstrukte, z.B. interaktionistische Theorien und Konzepte. In der Pflege greifen wir das caring als ein therapeutisches Konzept auf, wir sprechen ja beispielsweise sogar im Prozedurenkatalog von einer therapeutisch begleitenden Pflege, welche neuerdings ertragsrelevant ist! Akt. Ther. Begl. Pflege an 7/7 Tagen – das macht dann, neben den anderen Kosten, … Spass beiseite Der Philosoph Meyeroff schrieb einmal, caring sei die "Förderung des Wachstums und der Entwicklung des anderen, ohne von ihm Besitz zu ergreifen". Und er schreibt, dass "ich wissen muss, wer der andere ist, wo seine Stärken und wo seine Grenzen liegen, worin seine Bedürfnisse bestehen und was sein Wachstum fördern kann. Ich muss wissen, wie ich seine Bedürfnisse erfüllen kann, und ich muss meine eigenen Stärken und Grenzen kennen. Und dieses Wissen muss sowohl allgemein als auch spezifisch sein." Oftmals gewinnen wir dieses Wissen aber in einer Weise, die dann doch wieder besitzergreifend ist. Denn wir ergreifen Besitz vom Patienten in seiner Ganzheit – von seinen Daten, seinen Krankheiten, seinen Prognosen, seinen Therapien. Ist das so ok? Gute Pflegende sind dabei durchaus systematisch. Sie denken konzeptuell und sogar theoretisch, sie arbeiten methodisch, sie untersuchen genau. Und sie sind analytisch, sie denken kritisch und sie können dabei bis zur Lästigkeit beharrlich sein. Sie stolpern über Fragen und sie lesen nach. Sie forschen und finden z.B. heraus, was Urininkontinenz im Alltag für den betroffenen Menschen bedeutet und wie man den Betroffenen darin Unterstützung leisten kann. Oder sie untersuchen, welche Wirkungen, Nebenwirkungen und Risiken Mundpflegemittel haben, oder welchen Nutzen und Schaden der Gebrauch von Babypuppen bei der Pflege von Dementen haben kann. Oder sie finden heraus, warum und unter welchen Umständen Menschen ins Delir fallen können, oder warum Patienten stürzen, oder sich wundliegen. Usw. Auf der Grundlage dieses Wissens machen sie sich ein Bild vom Patienten, kurzum, sie erstellen Anamnesen und erheben einen Status mit systematischen Assessments. Sie unterscheiden dabei objektive von subjektiven Daten und interpretieren diese vor dem Hintergrund von Normalzuständen, sie bewerten die Abweichungen, diagnostizieren Pflegebedarfe und erstellen Heering, C (2016): ist die Pflegevisite gut für die Beziehung? 16. November 2016 7 Interventionspläne. Völlig klar also, wir müssen wissen, um helfen zu können. Und wir müssen kennen lernen. Allerdings: manchmal übersehen wir dabei, dass es zwei Wahrheiten gibt – nämlich unsere Wahrheit, also die Wahrheit der Health Pros, und die Wahrheit des Patienten – die schon aufgrund ihrer jeweiligen Deutungen manchmal eine ganz andere ist – bei identisch wahrgenommener Faktenlage. Schweizerische Pflegewissenschaftlerinnen wie z.B. Käppeli, Holenstein oder Schmidt haben (neben vielen anderen) intensiv und grundsätzlich darüber nachgedacht und verschiedene Dimensionen des caring definiert. Auf dieser Folie ist das "kennen lernen" ein wenig konkreter beschrieben, mit einem Kontinuum mit zwei Polen. Je mehr wir uns auf der linken Seite befinden, umso weniger gelingt es uns, diese Komponente des caring umzusetzen. Das "wie" des kennen lernens ist also das Entscheidende. Daraus wird deutlich, dass es da einen Anatagonisten geben muss – gewissermassen der Gegenspieler das caring. Sie kennen sicher auch den schon etwas abgegriffenen Scherz von der Pflegerin, die zum Patienten sagt: "nun nehmen Sie doch die Pille endlich! Ich will doch nur Ihr Bestes!" und der Patient entgegnet: "Sehen Sie, und das möchte Ihnen nicht geben." Wir sind durchaus gewohnt, in diesen entpersönlichenden Kategorien zu denken und auch zu sprechen: Wir machen den Eintritt, wir stecken eine Infusion, wir machen den Verbandwechsel, und wenn der Pat. verstopft ist, dann führen wir ihn ab. Damit bedienen wir das System, und damit erhalten wir es aber leider auch. Wir lassen uns vor den Karren des somatokausalen Fehlschlusses spannen und vermitteln die Botschaft, dass Pflege doch eigentlich jeder kann. Wir lassen zu, dass unterschieden wird zwischen der vermeintlich minderwertigen Grundpflege, die wir weniger gut ausgebildeten Kräften überlassen, und der prestigeträchtigen Behandlungspflege. Und in der Schweiz unterscheiden wir sogar im Gesetz zwischen kassenpflichtigen Pflegeleistungen und der eigentlichen Betreuungsleistung, die der Pat. selber zahlen muss. Was für ein Unsinn! Denn damit unterstützen wir letztlich Haltungen, die Pflege für etwas ziemlich Beliebiges halten. Es sind aber die gleichen Haltungen, die auch dem naturalistischen Paternalismus nichts entgegen setzen. Paternalismus ist ein raumfordernder Prozess! Heering, C (2016): ist die Pflegevisite gut für die Beziehung? 16. November 2016 8 Die Balance zu finden zwischen Paternalismus und Fürsorge ist also gar nicht so einfach, wenn die Beziehung gelingen soll – sonst geht es in unterschiedliche Richtungen. In einer "umbrella review" haben Wiechula, Conroy und weitere Kollegen versucht herauszufinden, was denn nun die Schlüsselfaktoren sind. Aus insgesamt über 2000 Reviews filterten sie 12 Reviews mit unterschiedlichen methodischen Zugängen heraus, die auch rigiden wissenschaftlichen Kritieren Genüge tun. Die Resultate dürften uns kaum überraschen: es geht um Werte, um Erwartungen, natürlich auch um Wissen und Können, und es geht um den Kontext. Und der hat es in sich: Denn damit sind wir bei der Frage der Vereinbarkeit dieser Art von Beziehungsgestaltung mit einem Krankenhausaufenthalt angekommen. Vielleicht ist ja diese ganze Debatte über Beziehungsaspekte nur Gefühlsduselei, nur ein romantischer Tick, ein alter Zopf, den man angesichts von über 80 Milliarden Franken Gesundheitskosten pro Jahr endlich mal abschneiden sollte? ein Krankenhaus, oder Spital, ist ja banal gesagt komplett anders. Warum? Nun, das, was in diesem Spital steckt, ist angewandte Ökonomie, bestehend aus Zahlen in nur zwei Farben: schwarz oder rot. Am Markt erfolgreich oder eben nicht. Rosinenpicker oder Brosamenschlucker. Mit ausreichend Pflegepersonal oder zuwenig. Das Ganze folgt einer rationalen, nüchternen, ökonomischen Logik – faszinierend, um Mister Spock’s berühmtes bonmot zu gebrauchen. Faszinierend und natürlich garantiert emotionsfrei wie frisch desinfizierter Chromstahl. Charismatischer Gehalt unter 0.0%. Ausstoss an Empathie gleich null. Nähe, oder besser, Distanz zum Menschen: nicht messbar. Autonomieerhalt: hat dank neuerer gesetzlicher Bestimmungen Potential nach oben. Partizipation: im Zweifelsfall negativ. Eine Institution, die wie geschaffen erscheint, Krankheiten und Beeinträchtigungen mit rationalistisch-ökonomistischen Methoden hauruck zu reparieren. Das hat natürlich seine Geschichte, das wissen wir alle – die ersten Spitäler entstanden bekanntlich als Lazarette in Feldzügen und folgten damit militaritischen Ansätzen. Manchmal stört dabei allerdings jemand – der Patient. Denn dieser soll – Bitte verzeihen sie meinen Sarkasmus – des besseren Funktionierens halber seine Heering, C (2016): ist die Pflegevisite gut für die Beziehung? 16. November 2016 9 Autonomie bitte vor Betreten des Spitals abgeben. Dabei hat der Pat. ein paar Anliegen, die doch gar nicht so schwer nachzuvollziehen sind: Immerhin wird zunehmend erkannt, dass der Patient (lat. Patir, erdulden, erleiden) offenbar doch ein autonomes Wesen ist. Neben den Anforderungen und Rechten, die sich daraus für die Pflegenden ergeben, ist wichtig zu notieren, dass sich die Autonomie nicht auf die Urteilsfähigkeit begrenzt. Daraus leitet sich ab, dass auch averbale Menschen, oder an Demenz leidende, nicht automatisch ihrer Autonomie verlustig gehen. Ein Mensch, der seine Autonomie auch im Spital wahrnehmen kann, stört ja auch weniger, oder? Und dass das durchaus den Nutzen haben könnte, dass sich der Patient besser an das hält, was ihm verordnet wurde. Längst ist erkannt, dass die sogenannte Noncompliance (oder politisch korrekter Non-Adherenz) der Patienten ein schwarzes Loch ist, das Jahr für Jahr Milliardenbeträge einsaugt. Ob ein Patient den Umgang mit seiner Krankheit sicher und gut erlernen kann, hängt von vielen Faktoren ab; u.a. der health literacy, dem persönlichen Lebensstil oder dem Vertrauen, was der Pat. in die Behandelnden setzt. Ganz wesentlich aber hängt es davon ab, ob die richtigen Pflegepersonen da sind, die in einer achtsam gestalteten Beziehung Vertrauen zum Patienten aufbauen und seine Angst vor der unbekannten und womöglich bedrohlichen Therapie lindern. Diese Beziehungsgestaltung ist also ein zentraler Erfolgsfaktor. Es macht daher Sinn, den Patienten als Partner zurück zu gewinnen, und längst wird darüber auch fleissig gefachsimpelt. Hier ist nur einer von vielen Aufsätzen aus dem BMJ abgebildet. Umgesetzt ist das jedoch noch lange nicht. Im Grunde ginge es ja darum, dem Patienten im Rahmen eines shared decision making die Macht zurück zu geben, die wir ihm zuvor genommen haben. Shared decision making ist allerdings ein recht rationalistischer Ansatz – basierend auf Information und kognitiven Entscheidungsfindungsprozessen. Dazu kursieren in der Fachliteratur verschiedene Modelle – hier ist nur eines davon, das Ihnen einen groben Überblick geben soll. Nur – das ist die Crux – gerade darin kann sehr viel Machtausübung liegen. Oft sind wir uns ja gar nicht bewusst, wie das läuft. Und das ist schwierig – es braucht nämlich Menschen, die verstanden haben, wir und warum sie Macht ausüben – eben weil das eine sehr subtile Angelegenheit ist. Nur schon das sogenannte framing, also die Art und Weise, Heering, C (2016): ist die Pflegevisite gut für die Beziehung? 16. November 2016 10 wie wir Informationen verpacken, - z.B. können Sie sagen: Ihre Überlebenswahrscheinlichkeit mit dieser Therapie ist 95%; oder Sie sagen: bei dieser Therapie schaffen es von 5 von hundert leider nicht. In solchen Settings kann es sehr wohltuend sein, wenn es Menschen gibt, die trotzdem versuchen, dem Patienten seine Autonomie wieder zurück zu geben. In diesem Sinne kann tatsächlich von Empowerment gesprochen werden – Empowerment, das dem Entmachteten mindestens ein bisschen des Gefühls von Kontrolle über die Situation zurück gibt. Empowerment, so schick das klingt, hat nämlich auch einen schalen Beigeschmack: dass man es genau dann und genau dort braucht, wo zuvor Macht entzogen oder vorenthalten wurde. Die Pflegevisite ist dafür durchaus ein brauchbares Instrument, wenn man sie so versteht, wie wir sie urspünglich, also in unseren ersten Aufsätzen vor mehr als 20 Jahren, definiert haben: Als partizipatives Gespräch zwischen Patient und Pflegeperson über die Pflege, oder wie wir früher präzisiert haben: über den Pflegeprozess. Allerdings, sogar ich lerne dazu, muss ich heute berichtigen: den Pflegeprozess gibt es ja so gar nicht. Je nach Theorie gibt es unterschiedliche Ansätze, und ich mag durchaus einen Rückblick in vergangene Zeiten werfen, in denen wir uns mit den verschiedenen Theorien bis zur Nausea auseinander gesetzt haben. Haben Sie jetzt gestutzt? Das ist gut. Denn tatsächlich: es gibt nicht DEN Pflegeprozess. Die Idee vom alleinigen und einzigen Pflegeprozess ist genau so ein Mythos wie DIE Definition oder Theorie von Pflege. Schon ein nur begrenzter Blick in die Literatur offenbart, dass dieses Konstrukt ganz vielen unterschiedlichen Lesarten und Zuordnungen unterliegt. Welchen hätten Sie denn gern? Wenn wir Pflegeprozess sagen, meinen wir wahrscheinlich zunächst dieses kybernetische Problemlösungsmodell, von dem auch die Experten nicht so genau wissen, ob das Ding nun vier, fünf oder sechs Schritte hat. Auf den ersten Blick folgt dieser Pflegeprozess tatsächlich einer sequenziellen Logik. Und auch unsere Fachschaft hat sich entsprechend positioniert, wie Sie auf dieser Folie sehen. Tatsächlich ist es zwar schon meistens dieser Pflegeprozess, den wir meinen, wenn wir Pflegeprozess sagen. Es ist auch dieser Pflegeprozess, den die WHO meint und der in den Lehrplänen steht. Aber eben – dieser Pflegeprozess ist bei weitem nicht der einzige. Heering, C (2016): ist die Pflegevisite gut für die Beziehung? 16. November 2016 11 Nehmen wir doch mal als Beispiel den Pflegeprozess in der Gestalt des „PHASEN“-Modells nach Peplau. Wenn Sie typische Pflegekünstlerinnen oder Patientenflüsterer fragen, was ihnen in der Pflege am wichtigsten ist, dann werden Ihnen drei Viertel mit Sätzen antworten, in denen Wörter wie zum Beispiel Gespräch, Beziehung, Vertrauen oder Nähe häufig vorkommen. Wenn Sie dieselben Pflegenden fragen, was ihnen Mühe macht oder was ihnen Sorge bereitet, wenn sie an die Zukunft denken, dann werden Ihnen mehr als die Hälfte antworten, dass die Aufenthaltsdauer in den Spitälern jetzt schon zu kurz ist, um noch genügend Zeit für die Vorbereitung des Spitalaustritts und für den Aufbau einer tragfähigen und von Vertrauen geprägten Beziehung zu haben. Der Pflegeprozess nach Peplau ist dabei eine grosse Hilfe, um eine solche pflegetherapeutische Beziehung aufzubauen und zu strukturieren. Und dass man nicht nicht in Beziehung sein kann, nicht mal im Spital. In diesem Zusammenhang darf man vielleicht erwähnen, dass ausgerechnet Pflegefachleute das höchste Vertrauen der Bevölkerung geniessen, sogar noch vor den Feuerwehrleuten und den Flugzeugpiloten! Übrigens, die Ökonomen findet man gar nicht unter den Vertrauens-top ten. Klammer wieder zu! Ein anderer Pflegeprozess ist das Kongruenzmodell von Friedemann. Dieser Pflegeprozess hat sich z.B. bei der Pflege von Schwerstkranken, von chronisch Kranken, aber auch von alten Menschen bewährt. Dies ist gerade angesichts einer alternden Bevölkerung und dem schon eingetretenen Pflegenotstand von grosser Bedeutung. Wenn wir die teure, institutionelle Pflege in den Spitälern und Heimen auf das absolut Notwendige begrenzen wollen, müssen wir die Pflegeepisoden gewissermassen neu formatieren. Die stationären, also die klinischen Partitionen, machen wir kleiner. Das heisst, wir bauen Betten ab, verkürzen die Aufenthaltsdauer und schliessen ein paar Spitäler. Dafür vergrössern wir die Partition der Pflege in der angestammten Umgebung des Patienten. Doch dafür brauchen wir nicht nur Profis wie die Spitexen, sondern auch dringend die Laienpflege zu Hause, die Pflege durch die Angehörigen. Aber: pflegende Angehörige sind in unserer individualisierenden Gesellschaft eh schon ziemlich rar und deshalb sehr kostbar. Und pflegende Angehörige sind ausserordentlichen Belastungen ausgesetzt und brauchen selber auch Pflege. Das weiss man heute - und sollten wir das bei unserer Neuformatierung ausser acht lassen, dann wird das zarte Pflänzchen eines eben erst begründeten, sozialen Unterstützungssystems schnell kollabieren und dann – landet der Patient wieder im Krankenhaus. Heering, C (2016): ist die Pflegevisite gut für die Beziehung? 16. November 2016 12 Ich nenne Ihnen diese beiden, Peplau und Friedemann, nur beispielhaft, stichwortartig aufführen liessen sich weitere, z. B. der Prozess der Verhaltensänderung nach Prochaska, der Prozess der Verlustverarbeitung nach Kübler-Ross, der Prozess der Stressbewältigung nach Lazarus oder nach Erikson. Ich tue dies um deutlich zu machen, dass wir bereits bei der Verwendung des Prozessbegriffs genauso achtsam auf die zugrunde liegende Theorie achten müssen wie bei der Gestaltung der Beziehung. Wir beenden den Exkurs und kehren zurück zur Pflegevisite: Als einem partizipativen Gespräch zwischen Patient und Pflegeperson über die Pflege, in welchem es um Empowerment, um Caring, um Partizipation gehen soll. Wir wollen ja wissen, ist das nützlich? Und wenn ja, für wen? Hilft es der Beziehungsgestaltung? Mit Partizipation ist hier "teilhabe" gemeint – also teilhaben an der Information, an Entscheidungen, an dem Gefühl, die Dinge unter Kontrolle zu haben. Partizipation kann man somit durchaus als Gegensatzbegriff von Paternalismus verstehen. Unabhängig aber davon, ob es in unserem Entscheidungsmodell – hier ist es nochmals - nun drei, vier, fünf oder noch mehr Stufen hat: es gibt eine Tücke – nicht alle Pat. können das, und von denen, die es können, wollen es auch nicht alle. Grundlegend für alle diese Modelle sind nämlich noch weitere Aspekte, die mit der Beziehungsgestaltung auf den ersten Blick nichts oder nicht viel zu tun haben. Da ist zum einen die nüchterne Information, geholt und / oder gebracht, über den Sachstand; zum anderen eine "wirksame" Kommunikation darüber. Das kann, je nach fachlicher und didaktischer Kompetenz des Informierenden und der "health literacy" des Patienten, mehr oder weniger gut laufen. Und leider kommen wir aufgrund etlicher guter Studien an der Erkenntnis nicht vorbei, dass diese health literacy bei den meisten Menschen eben nicht sehr ausgeprägt ist. Ausserdem spielt das individuelle Muster an Kontrollüberzeugungen eine ganz wesentliche Rolle: Wer nämlich als Pat. tendenziell eher internal attribuiert, also eine Internale Kontrollüberzeugung hat, wird sich eher dafür interessieren, an Entscheidungsprozessen mitzuwirken oder Entscheidungen sogar anders zu treffen, als wir ihm empfehlen – dies, weil so jemand denkt, dass er selber Einfluss auf sein Schicksal nehmen möchte, sich dies auch zutraut und damit Kontrolle über die Situation ausübt. Heering, C (2016): ist die Pflegevisite gut für die Beziehung? 16. November 2016 13 Menschen hingegen, die tendenziell eher externale Kontrollüberzeugungen haben, denken, dass andere mehr Macht und mehr Einfluss auf die Situation haben als sie selber. Das sind diejenigen, die uns sagen – machen Sie mal, sie wissen das doch besser. Wenn Sie denen mit der Pflegevisite kommen, gehen Sie ihnen höchstwahrscheinlich spätestens beim dritten Mal gehörig auf den Nerv. Und Menschen, die eher fatalistisch attribuieren, neigen dazu zu denken, dass ihr Schicksal wesentlich von höherer Fügung, von Glück oder eben Pech abhängt. Die werden Ihnen vielleicht sagen, "wissen Sie, das kommt schon alles wie es soll, aber machen Sie nur was Sie tun müssen". Wenn wir also annehmen wollen, dass wir mit der Pflegevisite, auf der Grundlage einer "effektiven Beziehung" und mit Hilfe von Information und effektiver Kommunikation, eine "ermächtigende" Wirkung erzielen und dadurch die Selbstwirksamkeit der Patienten verbessern, dann dürfen wir auch annahmen, dass dies an sich einen guten Wert darstellt. Aber kaum bei allen. Denn tatsächlich aber mussten wir in unterschiedlichen Studien die Erfahrung machen, dass das so leider nicht stimmt. In diesem Beispiel, der sogenannten RAP-Studie, war sogar das Gegenteil der Fall. Warum nur? Die Antwort liegt auf der Hand - die Pflegevisite wurde schlicht missbraucht. Und zwar als Dienstübergabe, als Qualitätskontrollinstrument oder als Führungsinstrument. Damit wären wir bei meiner ersten "take home": Pflegevisite ist nicht gleich Pflegevisite – oder: nicht überall, wo Pflegevisite dran steht, ist auch Pflegevisite drin. Und es kommt noch etwas hinzu, das wir im Eifer des Empowerments oft übersehen: Patienten sind ja meistens tatsächlich krank – und damit vielleicht gar nicht in der Lage, überhaupt mitzudenken, oder sie fühlen sich zu schwach und wollen jetzt einfach nur eine Schmerzlinderung, anstatt mit uns zu diskutieren, ob es eher Paracetamol oder eher Morphin sein darf. Wenn es also nicht gelingt, während oder mittels der Pflegevisite eine Patientenpartizipation zu erreichen, was soll das dann? Ich denke, ein wesentlicher Aspekt ist das Gefäss als solches: Ein Gespräch, in dem der Patient eine Stimme hat – ob verbal oder averbal. Ein Gefäss, in dem Zuwendung, echtes Interesse, Empathie und Mit-Leiden Platz haben. In dem es vom vom ich zum Du kommt. Ein Gefäss, das nicht zufällig geschieht, und das auch nicht beliebig ist. Ein Gefäss, in dem die Aspekte von Wiechula et al. einfliessen. Ein Heering, C (2016): ist die Pflegevisite gut für die Beziehung? 16. November 2016 14 Gefäss, in dem wir unsere Optik wieder vermehrt auf die Bedarfe und Bedürfnisse der PatientInnen richten. Denn anstatt uns zu fragen, was machen wir am Patienten, also was bekommt er von uns, wie lange brauchen wir dafür und wie können wir das noch effizienter organisieren, sollten wir wieder mehr fragen: Was braucht der Patient, warum braucht er das und wer ist am besten dafür geeignet, ihm zu geben, was er braucht. Aber es kann nicht angehen, dass die Patientenorientierung erst an zweiter oder dritter Stelle kommt oder wir diese vor lauter Professionalisierung ganz aus den Augen verlieren. Nur dann wird es uns wieder gelingen, aus einer Abfolge von entpersönlichenden Handlungen wieder eine wirksame Pflege zu machen – denn auf eine Körperwäsche kann man verzichten, auf die Autonomie und die Würde nicht – und eine Beziehung kann man nicht vermeiden. Wenn Sie also Pflegevisite machen wollen, überlegen Sie sich gut, in welcher Form. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Heering, C (2016): ist die Pflegevisite gut für die Beziehung? 16. November 2016