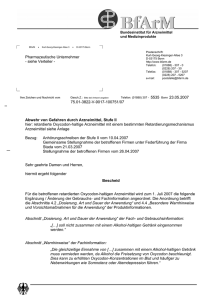

bulletin zur arzneimittelsicherheit - Paul-Ehrlich

Werbung