Vorlesung13.WS.2016-17 - Prof. Dr. Kazimierz Rynkiewicz

Werbung

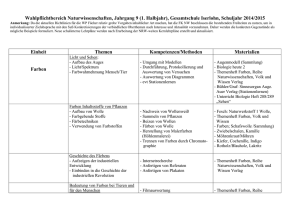

Prof. Dr. Kazimierz Rynkiewicz Die epistemische Koexistenz von Theorie und Wissen - aus wissenschaftstheoretischer Perspektive Vorlesung Ludwig-Maximilians-Universität München WS 2016/17 2 3 Vorlesung 13 (25.01.2017) 2.1. Die geschichtliche Entwicklung von Naturwissenschaften 2.2. Natur und Theorie 2.3. Natur und Praxis Die geschichtliche Entwicklung von Naturwissenschaften Naturwissenschaften, die thematisch reduziert und methodisch abstrakt sind, betrachten die Natur durch den Filter einer bestimmten Sichtweise. Diese Sichtweise ist wie ein Netz, das einen ganz bestimmten empirischen Charakter aufweist: Was diesem Charakter nicht entspricht, fällt einfach durch. Da die Naturwissenschaften empirisch sind, entwickeln sie zum einen empirische Theorien vom Empirischen, zum anderen Modelle, deren Aufgabe darin besteht, die Beobachtungen eines bestimmten Bereichs zu erklären, und dann die Prognosen innerhalb dieses Bereichs zu ermöglichen. Die Naturwissenschaft fragt also danach, wie wir Phänomene erklären müssen, damit Prognosen möglich werden. Um diese Frage zu beantworten, ist es erforderlich, ein systematisch geordnetes Gefüge von Theorien zu erstellen, dessen Ursprünge allerdings schon in der Antike zu erkennen sind. Dabei geht es um den Umgang mit dem Naturbegriff in der Antike. Es geschah vor allem in einem epistemischen Kontext, d.h. im Zusammenhang mit der Frage nach dem Grund von Dingen. Diese Frage stand also von Anfang an zur Debatte, wurde jedoch von den antiken Philosophen (bereits von den Vorsokratikern) unterschiedlich beantwortet. Einige Antworten weisen aber einen deutlichen Naturbezug im Sinne des naturwissenschaftlichen Begriffs auf. So denkt etwa Heraklit (ca. 544-484 v. Chr.) den Begriff „Logos“ (Seele, Vernunft) naturphilosophisch und behauptet dabei, der Logos sei ein verbindendes Glied zwischen naturphilosophischem Wissen und Weisheit: Die Seele wird zu Wasser, das Wasser zu Erde, die Erde zu Wasser, das Wasser zur Seele. Der Mensch lernt sich selbst kennen, indem er die Gesetze des Kosmos kennenlernt. Im Kontext des Seins, das von Parmenides (ca. 540-470) als Grund aller Dinge angesehen wird, erscheint auch etwa bei Anaxagoras (ca. 500-428) die naturwissenschaftlich unterbaute Frage nach dem Seienden. Dann heißt es, Seiendes kann nicht aus dem Nichtseienden entstehen und nicht in das Nichtseiende vergehen. Die Reflexion über Seiendes wird auch von den Atomisten fortgeführt. So behauptet etwa Demokrit von Abdera (ca. 460-ca. 4 370), dass die Atome (genannt auch das Seiende) unteilbar seien, weil sie keinen leeren Raum enthalten. Die Atome sind kleinste, absolut feste und unveränderliche Bausteine der Materie, die sich unseren Sinnesorganen entziehen. Materie und Raum sind die zwei Grundkomponenten des Kosmos. Für die antike Behandlung des Naturbegriffs sind vor allem die Überlegungen von Aristoteles (384-322) entscheidend. In seinem „Physik-Buch“ erläutert Aristoteles die Prinzipien der sich im Werdeprozess befindlichen Naturgegenstände, fragt nach dem Raum, der Leere und Zeit, behandelt das Problem der Veränderung und Kontinuität usf. So können wir bei ihm etwa Folgendes lesen: „Unter den vorhandenen Dingen sind die einen von Natur aus, die anderen sind aufgrund anderer Ursachen da. Von Natur aus: Die Tiere und deren Teile, die Pflanzen und die einfachen unter den Körpern, wie Erde, Feuer, Luft und Wasser; von diesen und Ähnlichem sagen wir ja, es sei von Natur aus. Alle diese erscheinen als unterschieden gegenüber dem, was nicht von Natur aus besteht. Von diesen hat nämlich ein jedes in sich selbst einen Anfang von Veränderung und Bestand, teils bezogen auf Raum, teils auf Wachstum und Schwinden, teils auf Eigenschaftsveränderung“ (Physik, Buch II 1f). In diesem Zitat können wir also eine Art klare Aufteilung von Dingen erblicken, die auch von späteren Denkern weiter gedacht wird. So kann man etwa auf den Neuplatoniker Porphyrius (234-305) hinweisen, der von der Substanz als Gattung ausgeht. Dann folgen Körper, Lebewesen und Sinnenwesen. Auf allen Ebenen ist es jedoch genauer vorzugehen, so dass ein Baum entstehen kann: Substanz (=Gattung) nicht-materiell (=Proprietät) materiell (=Proprietät) Körper (=Gattung) nicht-beseelt (=Proprietät) beseelt (=Proprietät) Unbelebtes (=Art) Lebewesen (=Gattung) nicht-sinnlich (=Proprietät) sinnlich (=Proprietät) Pflanzen (=Art) Sinnenwesen (=Gattung) nicht-vernünftig (=Proprietät) Tiere (=Art) vernünftig (=Proprietät) Mensch (=Art) 5 Der Baum des Porphyrius charakterisiert also das Programm der Naturphilosophie, das von Platon bis zur Gegenwart von einem großen Teil der Naturphilosophen akzeptiert wurde. Als Elemente dieses Programms treten folgende Entitäten auf: Gattungen, Arten, Proprietäten. Man geht von der Substanz aus, die nicht-materiell oder materiell gedacht werden kann. Die materielle Variante der Substanz wird Körper genannt und weist zwei Formen auf: nicht-beseelte und beseelte. Während die nicht-beseelten Körper unbelebte Dinge wie Steine oder Autos sind, geht es hingegen bei den beseelten Körpern um Lebewesen. Lebewesen können nicht-sinnlich wie Pflanzen oder sinnlich sein. Die Letzteren werden Sinnenwesen genannt und nehmen entweder eine nicht-vernünftige Form wie Tiere oder eine vernünftige Form ein. Die vernünftigen Sinnenwesen sind Menschen. Der naturphilosophisch harte Kern des Baumes liegt in der Ausschließlichkeit von beseelt/nicht-beseelt, sinnlich/nicht-sinnlich, vernünftig/nicht-vernünftig. Wo die Grenzen dieser Bestimmungen empirisch verlaufen, kann die Naturphilosophie nicht sagen. Das ist die Sache der empirischen Wissenschaft. Die Naturphilosophie gibt lediglich die wesentlichen Unterschiede an und bestimmt damit die Kriterien der Unterscheidung. Wie wir dies oben sehen konnten, baute Porphyrius auf Aristoteles auf, der die weithin unumstrittene Autorität in allen wissenschaftlichen und philosophischen Fragen des ausgehenden Mittelalters gewesen war. Deshalb konnte die neue empirische Naturwissenschaft, die sich erst mit der Neuzeit ganz intensiv abzuzeichnen begann, nur durch einen Bruch mit den scholastischaristotelischen Traditionen und gegen ihren Widerstand durchgesetzt werden. Die Naturwissenschaften interessieren sich in der Neuzeit in erster Linie für die materielle Variante der Substanz (vgl. das obige Schema), obwohl einige Philosophen wie etwa Descartes auch die nicht-materielle Substanz ins Gespräch bringen. Im Entwicklungsprozess der neuen Naturwissenschaften kommt vor allem Galileo Galilei (1564-1641) eine besondere Rolle zu. Auf der mathematisch-empirischen Grundlage bemüht er sich den kopernikanischen Standpunkt zu beweisen, d.h. die These über das heliozentrische Bild der Welt: „Die Sonne steht im Zentrum des Universums, und die Erde kreist um die Sonne“. Die Frage nach der Bewegung der Planeten lässt sich nicht durch theoretische Überlegungen und philosophische Spekulationen, wie sie Aristoteles ausführte, beantworten, sondern nur durch empirische (astronomische) Untersuchungen. 6 Angespornt durch die Leistungen eines Galileo beginnt dann auch Descartes (1596-1650) seine Überlegungen auf eine neue naturwissenschaftliche Ebene zu stellen, allerdings noch in einem theologischen Kontext, wenn er etwa in seinen „Meditationen“ Gott zu beweisen sucht. Aus naturwissenschaftlicher Sicht sind für Descartes die Begriffe „Körper“ und „Anatomie“ relevant. Den Kontext bildet aber seine (auf ein grundlegendes Problem hinweisende) These, dass die Welt aus zwei als Substanzen aufgefassten verschiedenen Realitäten besteht: „res cogitans“ und „res extensa“, d.h. aus einer denkenden und einer ausgedehnten. Dabei ist zu beachten, dass eine Substanz für Descartes ein existierendes Ding ist, das für seine Existenz nichts als sich selbst bedarf. So gilt der Körper als „res extensa“, d.h. als die materielle Substanz, die Descartes auf einer physischen und einer neurophysiologischen Ebene erforscht. Die physische Untersuchung wird als „Mechanismus des Descartes“ bezeichnet. Descartes sucht damit die ontologische Frage im Sinne der Mechanik zu beantworten. Die Mechanik ist die Wissenschaft von den Bewegungen der Körper, deren Ursachen (=Kräften), und der Art, wie die Bewegungen von den Körpern abhängen. Der Körper ist also nichts anderes als eine „Maschine“, deren Bewegungen und Funktionsweise genauso mechanisch erklärbar sind wie etwa die berühmten Brunnenspiele in den königlichen Gärten. Descartes betrachtet die „Wasserspiele in königlichen Gärten mit figurativen Automaten“, wie es sie damals in Fontainebleau gab. Er überträgt die Wirkung von äußeren Eindrücken auf das Nervensystem und seine Reaktion über die Zirbeldrüse bis zur Bewegung der Muskeln in den Körpergliedern auf das Modell der künstlichen Maschinen, die in völlig gleicher Weise im Menschen wirksam sind. Es ist also die eine Materie in der toten wie lebendigen Natur, die denselben mechanischen Gesetzen folgt. Descartes vergleicht die Rolle der Seele mit der Funktion des Brunnenmeisters, der das ganze System steuert und kontrolliert: „Wenn die Maschine von einer vernunftbegabten Seele bewohnt wird, wird diese ihren Hauptsitz im Gehirn haben und wie der Brunnenmeister wirken, der den Verteiler, an dem alle Röhren dieser Maschine zusammenkommen, bedienen muss, wenn er die Bewegungen der Maschine beschleunigen, bremsen oder in irgendeiner Weise beeinflussen will“. (AT XI, 131f). Aus dem Zitat wird deutlich, dass die modernen naturwissenschaftlichen Akzente bei Descartes im Hinweisen auf die Funktion des Gehirns zu finden sind. So können wir einen Blick auf die kartesische Anatomie werfen, auch wenn sich manches aus Sicht der heutigen Medizin als falsch erwiesen hat. Nach Descartes wird etwa das Blut beim Durchgang durch die rechte Herzkammer zunächst aufgeheizt und verdünnt und beim Durchgang durch die Lunge wieder abgekühlt. Die schnellsten und feinsten Blutpartikel wandern über die Arterien 7 zum Gehirn und werden dort in „Lebensgeister“ umgewandelt, die aus der Zirbeldrüse in die Poren der Gehirnsubstanz und von dort über die Nervenbahnen bis an die Peripherie des Körpers fließen. So können sie die Muskeln bewegen, die an die Nerven angeschlossen sind, und dadurch die Körperbewegungen kontrollieren. Ihre wichtigste Funktion besteht in der motorischen Steuerung des Organismus. Auch wenn die von Descartes überlieferten anatomischen Details nicht immer richtig sind, ist sein methodischer Ansatz doch aus wissenschaftstheoretischer Sicht ganz interessant: Die Funktionsweise von Sensorik und Motorik wird als eine lineare Kausalkette beschrieben, d.h. als Reiz-Reaktions-Mechanismus. Die von Descartes hervorgehobene materielle Seite des Naturbegriffs wird von dem späteren Empirismus aufgegriffen, den wir etwa bei Locke und Hume beobachten können. Allerdings wird dabei die rationale Seite des Naturbegriffs stark vernachlässigt. Die methodisch geprägte Analyse, die in den modernen empirischen Wissenschaften der Neuzeit sichtbar wird, eröffnet dann den Weg für die Betrachtung der Natur auf dem Gebiet der Biologie im 19. und 20. Jahrhundert. So kann etwa Charles Darwin (1809-1892) seine auf dem Prinzip der natürlichen Selektion aufgebaute Evolutionstheorie vorschlagen, die dann auch für die menschlichen Personen gelten sollte, oder Helmuth Plessner (1892-1985) seine Philosophische Anthropologie, die den Menschen – im Gegensatz etwa zu Gehlen – nicht primär als „Mängelwesen“ betrachtet. Plessner entfaltet seine Anthropologie im Kontext der Lebensproblematik. Der Begriff „Leben“ begleitet die Denkweise Plessners in allen Perioden seiner Tätigkeit und gilt als Horizont der Spannung zwischen Natur und Geist, Leiblichkeit und Geistigkeit. Die gegenwärtige Analyse des Naturbegriffs spielt sich schließlich vor allem auf der physikalischen und der neurophysiologischen Ebene ab. Hier gehen wir nur auf die Letztere kurz ein. Auf der neurophysiologischen Ebene wird die Natur im Kontext der Gehirnproblematik erforscht. Dabei zeigt sich zunächst, dass das Gehirn ein Mehr-Ebenen-System lokaler Nervennetze ist. Es besteht aus den vielen Komponenten, die unterschiedliche Funktionen erfüllen: (1) dem Kortex, der für die bewusste Informationsverarbeitung verantwortlich ist; (2) den Basalganglien, die die Bewegungsprogramme bestimmen; (3) dem limbischem System, das die Emotionen regelt; (4) dem Hypothalamus, der die Triebe steuert; und (5) dem Hirnstamm, der die vegetativen Funktionen gestaltet. 8 Das Gehirn ist also ein komplexes dynamisches Mehr-Ebenen-Netzwerk von Neuronen, welche die Synapsen (d.h. Verbindungen von Neuronen) bilden. Gehirne ohne Körper sind Gehirne, jedoch keine Personen, und werden durch die Neurobiologie erforscht. Diese Art Hirnforschung behauptet, dass sie mit ihren apparativ-technischen Methoden wie der Kernspintomografie usf. imstande sei, die Psychologie zu ersetzen und dem Menschen sagen zu können, was er in einem bestimmten Moment „wirklich“ gewollt, getan, gedacht oder gefühlt hat. Der Mensch wird dabei wie ein „biomolekularer Computer“ betrachtet. So entsteht eine reduzierende Theorie, bzw. der naturwissenschaftliche Reduktionismus. Natur und Theorie Naturwissenschaften bilden verschiedene problemorientierte Theorien, um den Begriff der Natur zu erklären. Alle Naturwissenschaften haben ihre eigenen Problemfelder: Biologie, Chemie, Physik usf. Sie versuchen ihre Probleme durch vielfältige Erklärungen zu lösen. Die größte Plausibilität erlangen Erklärungen im theoretischen Rahmen, der für jede Naturwissenschaft anders aufgebaut sein kann, je nachdem, welche Interessen Naturwissenschaften jeweils verfolgen. Andere Interessen werden in der Biologie, Chemie, Physik usf. verfolgt. Dennoch gibt es auch einige Entitäten, auf welche alle Naturwissenschaften unbedingt angewiesen sind. Diese Entitäten müssen allerdings nicht als Untersuchungsgegenstand von Naturwissenschaften im engeren Sinne betrachtet werden. Als Beispiel könnte man die Raum- und Zeitproblematik angeben, die in erster Linie von der Physik systematisch analysiert, von anderen Naturwissenschaften lediglich vorausgesetzt wird. Auf dem Gebiet der Physik wird also sichtbar, wie die Natur und Theorie konstruktiv miteinander in Verbindung gebracht werden können. Im Kontext der klassischen aristotelischen Reflexion (vgl. Physik, Buch IV), welche bekanntlich die Relevanz der Ausdehnung für die Raumvorstellung und die der Bewegung für die Zeitvorstellung betont, wollen wir die Relativitätstheorie (RT) kurz betrachten. Es ist die moderne mathematisch-physikalische Theorie der Bewegung, der Albert Einstein zwei Formen verliehen hat: (1) Die spezielle RT – besagt zunächst, dass sich durch mechanische Vorgänge nicht feststellen lässt, ob ein Körper sich im Zustand absoluter Ruhe oder gleichförmig-geradliniger Bewegung befindet; nur relative Bewegungen sind 9 feststellbar. Wenn man aber die spezielle RT auf die elektro-magnetischen Erscheinungen bezieht, dann sind zwei folgende Prinzipien zu beachten: (a) das Ruhe- und Bewegungs-Prinzip - Es gibt keinen Vorgang in der Welt, der es ermöglichte, absolute Ruhe oder gleichförmig-geradlinige Bewegung festzustellen; und (b) das Lichtgeschwindigkeits-Konstanz-Prinzip - in allen gleichförmig und geradlinig gegeneinander bewegten Systemen ist die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit festzustellen; und (2) Die allgemeine RT – behauptet, dass es überhaupt unmöglich sei, irgendeinen absoluten Bewegungszustand festzustellen. Wenn wir jetzt die allgemeine Relativitätstheorie (ART) auf Raum und Zeit beziehen, so können wir etwa nach der Struktur der Raumzeit in der ART fragen. Vorab ist zu betonen, dass die ART ein neuartiges Verständnis der Schwerkraft enthält, nämlich deren Geometrisierung. Danach handelt es sich bei der Gravitation nicht um eine Kraft, die Körper oder Lichtstrahlen vom geraden Weg ablenkt, sondern die Gravitation ist ein Teil der Raumzeit und hat damit Einfluss darauf, welche Bewegungen geradestmöglich sind. Der springende Punkt der Geometrisierung ist dabei folgender: Die Raumzeit sagt der Materie, wie sie sich zu bewegen habe, und die Materie sagt der Raumzeit, welche Gestalt sie anzunehmen habe. Das bedeutet, dass die Raumzeit kein Behältnis für die wechselnden Ereignisse der Erscheinungswelt bildet, sondern dem Einfluss von Materie und Energie unterworfen ist. Je nachdem, wie Massen und Felder verteilt sind, so verändern sich die raumzeitlichen Maßverhältnisse und die Beschaffenheit von Trägheitsbewegungen. Die Geometrisierung der Gravitation spricht also gegen die absolute Sicht der Raumzeit als eines festen Rahmens für Körperbewegungen und Ereignisse. Stattdessen steht die Raumzeit in Wechselwirkung mit dem materiellen Geschehen. Als relevante Eigenschaften in der ART gelten die geodätische Struktur und die Metrik. Während die geodätische Struktur die geradestmöglichen Bewegungen und damit Trägheitsbewegungen auszeichnet, gibt die Metrik die Länge von Raumzeitintervallen an. Geodätische Struktur und Metrik werden in der ART als Invarianten betrachtet, d.h. als vom gewählten Bezugssystem unabhängige Entitäten. Das bedeutet, dass sich für alle Beobachter in gleicher Weise ergibt, ob ein Körper eine Trägheitsbewegung ausführt oder beschleunigt ist. Folglich kann ein Beobachter beim Vorliegen einer Relativbeschleunigung zwischen zwei Körpern keineswegs einen der beiden Körper nach Belieben als beschleunigt betrachten. Aufgrund der Invarianz (d.h. Beobachterunabhängigkeit) von Beschleunigungen 10 trifft es nicht zu, dass im Rahmen der ART das heliozentrische und das geozentrische Planetensystem gleichermaßen gültig sind, wie eine frühe Fehldeutung lautete. Vielmehr führen im Rahmen der ART für alle Beobachter die Sonne und die Planeten eine verallgemeinerte Trägheitsbewegung aus, und die Geodätenstruktur, die solche Bewegungen bestimmt, ist von der Massenverteilung beeinflusst. Dabei ist festzustellen, dass der Einfluss der Sonne erheblich stärker ist als derjenige der Planeten. Deshalb schlägt sich in der Bewegung der Planeten die Präsenz der Sonne stärker nieder als umgekehrt. Die Folge davon ist, dass die Planeten um die Sonne laufen und nicht andersherum. Mit Hilfe von den Resultaten, die in der Analyse der Geometrisierung und der relevanten Eigenschaften in der ART gewonnen wurden, können wir jetzt etwa folgende Theorie aufstellen: „Die Raumzeitstruktur weist eine Art „Dynamik“ auf und verändert sich in Abhängigkeit von der örtlichen Massen- und Energiedichte. Zum einen legt die Geometrisierung der Gravitation eine Wechselbeziehung zwischen Raumzeit und Materie nahe, zum anderen führen die Invarianz (= Beobachterunabhängigkeit) wichtiger geometrischer Größen und ihr Einfluss auf Bewegungen dazu, dass man über die Selbständigkeit der Raumzeit gegenüber den Körpern sprechen kann. Diese beiden unterschiedlichen Aspekte könnten wir allerdings dadurch in Einklang bringen, dass die relevanten geometrischen Größen in einem zweiten Schritt doch auf relative Lagen und Bewegungen von Körpern zurückgehen. So wird auch das Ernst Mach-Prinzip bestätigt: „Trägheitskräfte sind eine Wirkung ferner Massen“. (Carrier, M., Die Struktur der Raumzeit in der klassischen Physik und der allgemeinen Relativitätstheorie, in: Esfeld, M. (Hrsg.), Philosophie der Physik, Berlin 2012, 13-31, 17f). Bei Gültigkeit des Mach-Prinzips in der ART wären zwar Trägheitsbewegungen und Raumzeitintervalle durch die Raumzeitstruktur festgelegt, diese ihrerseits wäre jedoch wieder durch Körper und Ereignisse fixiert. Was als beschleunigt gilt, wird durch Abweichungen von Raumzeitgeodäten festgelegt; aber welches die Geodäten sind, würde durch die Materie bestimmt. Das Mach-Prinzip würde danach in einem zweistufigen Verfahren erfüllt und die relationale Position auf eine unvorhergesehen komplexe Weise gestützt. Die ART geht durchaus in Richtung des Mach-Prinzips, zunächst durch den generellen Denkansatz der Geometrisierung, dann aber durch die Vorhersage spezifischer Effekte, die einen Einfluss von Körperbewegungen auf das Auftreten von Trägheitskräften ausdrücken. Die ART zeigt uns also, wie man die Raumzeit denken kann/soll, und zwar im Kontext relativer Bewegungszustände von Körpern. In diesem Kontext sind auch Theorien über die Natur zu formulieren, d.h. die Raumzeitproblematik 11 muss dabei unbedingt mitbeachtet werden. Andernfalls ließe sich die Natur nicht erfassen. Nach diesem ersten methodischen Schritt, der die Raumzeit ins Spiel bringt, wollen wir jetzt einen zweiten Schritt machen, indem wir uns des Begriffs „Sein“ bedienen. Denn durch die Analyse des Seins können wir einerseits zur Erhellung der Problematik von Raumzeit beitragen, andererseits den Zugang zum Dasein deutlicher gewinnen: aus alltäglicher und philosophischer Sicht. Wollte man das Sein lediglich aus Sicht der alltäglichen Erfahrung bündig auf den Punkt bringen, dann könnte man etwa sagen, das Sein sei generell eine gewaltige Dreiheit aus Wirklich-Sein, Erkannt-Sein und Selbst-Sein. Um die Dreiheit des Seins in diesen drei Dimensionen zu ermessen, brauchen wir jedoch immer eine Metrik. Da aber das Tripel von Wirklichkeit, Erkenntnis und Selbst am tiefsten im Geistesleben der verschiedenen Kulturen verwurzelt ist, scheint dieses Tripel die einfachste Möglichkeit von Metrik darzustellen. Denn es bietet drei grundlegende Koordinaten des „natürlichen“ Seins an. Jede Aussage, jedes Urteil, jeder Beweis gründet sich also auf ein Sein: „Dieses ist, jenes ist nicht; dieses ist so, jenes ist anders“ usf. Was meinen wir z.B. mit der Aussage „Das Auto ist“? Welche Form des Seins liegt dieser Aussage zugrunde? Es sind zumindest folgende Formen des Seins vorhanden: das Wirklich-Sein, das Erkannt-Sein. Das Eigenartige ist dabei, dass jede Seinsform selbst in der eigenen Seinsform präsent ist: „Diese Seinsform ist“. Die Problematik des Seins ist hingegen auf dem Gebiet der Philosophie nicht nur entscheidend, sondern auch komplex. Wie das Sein theoretisch angegangen werden kann, oder wie man eine Theorie des Seins entwickeln kann, zeigt uns vor allem Martin Heidegger. Auch wenn es Heidegger gänzlich um das Sein selbst geht, das nach ihm in der Geschichte der Philosophie vergessen wurde, können wir auch einige theoriebeladene Einblicke in die Natur (des Seins) finden. Darüber hinaus, wenn wir über das Sein nachdenken, eröffnet sich uns zugleich die Raumzeit-Problematik. So kann Heidegger schreiben: „Der ursprüngliche ontologische Grund der Existenzialität des Daseins aber ist die Zeitlichkeit. Die gegliederte Strukturganzheit des Seins des Daseins als Sorge wird erst aus ihr existential verständlich […]. Die existential-zeitliche Analyse dieses Seienden bedarf der konkreten Bewährung. Die vordem gewonnenen ontologischen Strukturen des Daseins müssen rückläufig auf ihren zeitlichen Sinn freigelegt werden. Die Alltäglichkeit enthüllt sich als 12 Modus der Zeitlichkeit. Durch diese Wiederholung der vorbereitenden Fundamentalanalyse des Daseins wird aber zugleich das Phänomen der Zeitlichkeit selbst durchsichtiger“ (SZ, §45). In diesem Zitat haben wir es mit einer ontologischen Theorie des Daseins zu tun, das sich erst im Horizont der Zeitlichkeit enthüllt, so dass auch das Alltägliche und Konkrete sichtbar wird. Damit wird auch die praktische Ausrichtung der Natur angesprochen. Natur und Praxis Dass die Natur mit der menschlichen Praxis eng verbunden ist, wird schon durch die alltägliche Erfahrung gut belegt. Denn in der alltäglichen Erfahrung erleben wir, wie die Natur ihre konkrete vielfältige Gestalt einnimmt: Man denke etwa an die reale Welt! Dieser alltägliche Prozess wird dann von den Naturwissenschaften weiter erforscht und im Hinblick auf deren spezifische Probleme diskutiert. Allerdings ist dabei zu beachten, dass jede naturwissenschaftliche Diskussion einen gültigen Theorierahmen voraussetzt, in dem ihre Probleme erst sichtbar werden können. Als solcher Theorierahmen kann etwa pragmatische Diskurstheorie, dialogische Rekonstruktion, kommunikatives Handeln oder hermeneutische Dimension angesehen werden. Durch die Verwendung eines solchen Theorierahmens eröffnet sich uns in der Diskussion der Raum mit vielen praktisch bezogenen Einblicken, welche für die Bestimmung des Naturbegriffs letztlich relevant sind. So wird auch eine spezifische praktische Ausrichtung von Natur sichtbar, die nicht mit technisch-empirischer, sondern mit sprachlicher Nutzung zu tun hat. Pragmatische Diskurstheorie können wir am Beispiel von Robert B. Brandom verfolgen. Brandom steht in der Tradition des amerikanischen Pragmatismus und seine Diskurstheorie gilt als eine der fortgeschrittensten Wahrheitstheorien. Er lässt die deskriptive Frage „Was ist Wahrheit?“ beiseite und befasst sich stattdessen mit der performativen Frage „Wie behandeln die Mitglieder einer Gemeinschaft etwas als wahr?“ In der Nachfolge der analytischen Philosophie vertritt er einen (gemäßigten) Holismus, in dem sich seine Diskurstheorie (als Konsenstheorie) mit einer Kohärenztheorie verbindet. Das bedeutet, Sprechen (bzw. Erkennen) bestehe in der Rechtfertigung bestimmter Sätze mit anderen Sätzen. So wird die Sprache als Inbegriff aller Sätze zu einer komplexen Netzarchitektur von wechselseitigen Implikationen. Wer eine Behauptung aufstellt oder bestreitet, navigiert Brandom 13 zufolge in einem normativ verfassten „Raum der Gründe“, den er mit der gesamten Sprach- und Diskursgemeinschaft teilt. Mit Blick auf Kant formuliert: Der Raum der Gründe entspricht der Welt des Verstandes, die ohne die Vorgabe der Sinnlichkeit nur zu einem bloß subjektiven Denken, nicht aber zu einer objektiven Erkenntnis der Welt fähig ist. Das Verhältnis zwischen den Entitäten „Natur“ und „Praxis“ offenbart sich also bei Brandom im Bereich des performativen Handelns. Eine andere Möglichkeit, die Natur und Praxis aus sprachlicher Sicht zusammenzuführen, stellt dialogische Rekonstruktion dar. Dieser Theorierahmen wurde von der Erlanger Schule vorgeschlagen. Die Vertreter dieser Schule stehen der Tradition der analytischen Philosophie nahe und betrachten den Menschen von seiner dialogischen Situation her. Das bedeutet, der Mensch wird im Kontext seiner Teilnahme an Gesprächen, Beratungen, Diskussionen usf. verstanden. Die Folge davon ist, dass auch der Begriff der Wahrheit dialogisch aufgefasst wird. Wahrheit wird als Konsensus (d.h. Übereinstimmung) definiert: Eine Aussage ist wahr, wenn ihr jeder kompetente Sprecher nach entsprechender Überprüfung zustimmen würde. Die Aussage „Dieses Auto ist der Audi A3“ ist wahr, wenn andere Menschen, die dieses Auto sehen, ihr zustimmen würden. Wenn aber diese Wahrheitstheorie auf die Ethik übertragen wird, dann sind ethische Normen Übereinstimmungen, die sich als Resultate aus Beratungen ergeben, in denen die in gemeinsamer Praxis kooperierenden Personen ihre gegensätzlichen Interessen einbringen und ausgleichen. So ergibt sich die ethische Grundpflicht, die eigenen Ziele im Prozess der Beratung so zu verändern, dass sie mit den Zielen der anderen vereinbar sind. Einer der Einwände, die gegen diese Theorie erhoben werden, lautet, das Problem der Wahrheit werde überhaupt nicht gestellt, sondern vorausgesetzt und als ungelöst gelassen. Die Relevanz des sprachlichen Kontextes für das Erfassen des Verhältnisses zwischen Natur und Praxis zeigt Habermas Begriff des kommunikativen Handelns. Habermas, der aus der neomarxistisch geprägten Frankfurter Schule kommt, fragt, ob komplexe Gesellschaften eine vernünftige Identität ausbilden können. Das können sie jedenfalls mit Hilfe der Wissenschaft nicht tun, weil es keine objektive Erkenntnis gibt. Jeder wissenschaftliche Erkenntnisprozess ist nach Habermas interessengeleitet und wird in praktischer Absicht betrieben. Deshalb differenziert er zwischen strategischem (bzw. instrumentalem) und kommunikativem Handeln. Während das strategische Handeln mit dem Zwang der äußeren Natur korrespondiert und der Stand der Produktivkräfte das Maß der technischen Verfügung über Gewalten der Natur bestimmt, steht das kommunikative 14 Handeln hingegen in Korrespondenz zur Unterdrückung der eigenen Natur: der institutionelle Rahmen bestimmt das Maß einer Repression durch die naturwüchsige Gewalt sozialer Abhängigkeit und politischer Herrschaft. Die Emanzipation von äußerer Naturgewalt verdankt eine Gesellschaft den Arbeitsprozessen, nämlich der Erzeugung technisch verwertbaren Wissens (einschließlich der Transformation von Naturwissenschaften im Bereich der Technologien); die Emanzipation vom Zwang der internen Natur gelingt im Maße der Ablösung gewalthabender Institutionen durch eine Organisation des gesellschaftlichen Verkehrs, die einzig an herrschaftsfreie Kommunikation gebunden ist. Darüber hinaus schreibt Habermas: „Kommunikativ nenne ich die Interaktionen, in denen die Beteiligten ihre Handlungspläne einvernehmlich koordinieren; dabei bemisst sich das jeweils erzielte Einverständnis an der intersubjektiven Anerkennung von Geltungsansprüchen. Im Fall explizit sprachlicher Verständigungsprozesse erheben die Akteure mit ihren Sprechhandlungen, indem sie sich miteinander über etwas verständigen, Geltungsansprüche, und zwar Wahrheitsansprüche, Richtigkeitsansprüche und Wahrhaftigkeitsansprüche je nachdem, ob sie sich auf etwas in der objektiven Welt […], auf etwas in der gemeinsamen sozialen Welt […] oder auf etwas in der eigenen subjektiven Welt […] Bezug nehmen. Während im strategischen Handeln einer auf den anderen empirisch, mit der Androhung von Sanktionen oder der Aussicht auf Gratifikationen einwirkt, um die erwünschte Fortsetzung einer Interaktion zu veranlassen, wird im kommunikativen Handeln einer vom anderen zu einer Anschlusshandlung rational motiviert, und dies kraft des illokutionären Bindungseffekts eines Sprechaktangebots.“ (Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln, Frankfurt am Main 1983, 68) Aus dem Zitat ergibt sich, dass die Kommunikation für Habermas als Projekt kommunikativen Handelns einzig entscheidend ist, weil sie den Raum für rationale Motivation schafft.