Arbeitspapier 2 - jura | Uni Bonn

Werbung

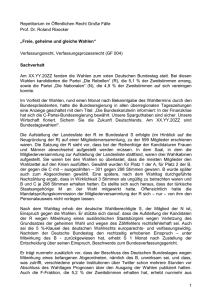

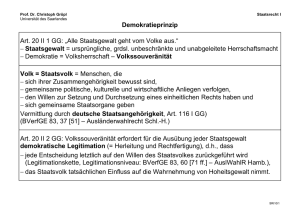

Professor Dr. Klaus Ferdinand Gärditz Staatsrecht I (Staatsorganisationsrecht) Wintersemester 2016/2017 § 2 Demokratie Literaturempfehlung: Ernst-Wolfgang Böckenförde, Demokratie als Verfassungsprinzip, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, 3. Aufl. (2004), Bd. II, § 24; Christoph Möllers, Demokratie – Zumutungen und Versprechen, 2009. I. Demokratische Legitimation Die Verfassungsentscheidung für die Demokratie findet sich im Grundgesetz explizit an folgenden Stellen: Art. 20 Abs. 1 GG legt die Bundesrepublik auf einen demokratischen Bundesstaat fest. Nach Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG geht alle Staatsgewalt vom Volke aus. Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG verlangt schließlich auch der Staatsorganisation in den Ländern demokratische Mindestanforderungen ab. Art. 38 GG bildet mit dem Wahlrecht die institutionelle Basis des Demokratieprinzips auf Bundesebene, das sich durch Vorschriften über die Wahl der anderen Bundesorgane fortsetzt (vgl. Art. 54 Abs. 1, 63 Abs. 1, 94 Abs. 1 Satz 2, 95 Abs. 2 GG). Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG betrifft den demokratischen Inhalt des europäischen Integrationsprozesses 1. Grundlagen Nach Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG geht alle Staatsgewalt vom Volke aus. Dies bedeutet, dass Herrschaft nicht aus eigenem Recht (etwa kraft göttlicher Offenbarung, kraft ererbten Titels oder kraft fachlicher Expertise) ausgeübt wird, sondern abgeleitet ist, und zwar vom Volk. • Demokratie verwirklicht ein Modell kollektiver Selbstbestimmung, das auf die in Art. 1 Abs. 1 GG zum Ausgangs- und Bezugspunkt des Rechts erklärten individuellen Selbstbestimmung gründet. Selbstbestimmung ist aber nur möglich, wenn Entscheidungen inhaltlich offen gehalten werden (→ Relativismus → Pluralismus). • Demokratie gründet auf formaler Gleichheit, weil jedes Mitglied des Volkes (jeder Staatsangehörige) unabhängig etwa von Herkunft, Bildung und Fähigkeiten den formal gleichen Einfluss auf die Ausübung von Herrschaftsgewalt hat. Zur demokratischen Gleichheit gehört es, dass man demokratische Entscheidungen auch dann akzeptiert, wenn man sie für politisch falsch hält, und sich darauf beschränkt, durch politische Mitwirkung (etwa an Wahlen, in Parteien oder durch Meinungskundgabe) für eine Korrektur zu werben. „Wer gegen demokratische Gesetze zum Widerstand aufruft, bricht die Gleichheit der demokratischen Gemeinschaft. Er gibt seinem Anliegen mehr Staatsrecht I - Staatsorganisationsrecht 2 Gewicht als dem der anderen – ein typisches Intellektuellenphänomen.“ (Möllers, ebd., S. 80) Die formale Gleichheit berührt es auch, wenn Interessengruppen oder Gruppenrepräsentanten ein unmittelbarer Einfluss auf die Herrschaftsausübung eingeräumt wird. ‚Räterepublikanische’ Modelle, in denen Repräsentanten typisierter gesellschaftlicher Kräfte Einfluss nach einem bestimmten Proporz eingeräumt wird, ist nicht notwendig stets unzulässig, aber jedenfalls nicht demokratisch, weil damit die gesellschaftlich nicht organisierten Kräfte keine ihrer demokratischen Gleichheit entsprechende Herrschaftsteilhabe erhalten. • Demokratie ist immer Herrschaft auf Zeit. Politische Ämter werden durch Wahlen immer nur zeitlich vergeben. Recht wird zwar idR auf unbestimmte Zeit gesetzt, kann aber jederzeit revidiert werden. Die Änderbarkeit des Rechts sichert insoweit politische Freiheit in der Zeit. Hierzu lesen: BVerfG, Beschluss vom 15. Dezember 2015 - 2 BvL 1/12, Rn. 53, NJW 2016, 1295 („Treaty Override“). Das BVerfG wendet sich dort gegen eine Auffassung, die es dem Gesetzgeber versagen will, sich später über völkerrechtliche Verträge hinwegzusetzen. Diese Auffassung – so das Gericht – „widerspricht insbesondere dem Demokratieprinzip (Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 GG) und dem Grundsatz der parlamentarischen Diskontinuität. Demokratie ist Herrschaft auf Zeit […]. Dies impliziert, dass spätere Gesetzgeber entsprechend dem durch die Wahl zum Ausdruck gebrachten Willen des Volkes - innerhalb der vom Grundgesetz vorgegebenen Grenzen Rechtsetzungsakte früherer Gesetzgeber revidieren können müssen […]. Damit wäre es nicht zu vereinbaren, wenn ein Parlament die Gesetzgeber späterer Legislaturperioden binden und in ihren Möglichkeiten beschränken könnte, gesetzgeberische Entscheidungen der Vergangenheit aufzuheben oder zu korrigieren, weil dadurch politische Auffassungen auf Dauer festgeschrieben würden […]. Das Zustimmungsgesetz gemäß Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG soll einem innerstaatlich anwendbaren völkerrechtlichen Vertrag zudem ein hinreichendes demokratisches Legitimationsniveau vermitteln […], nicht dieses absenken. Es soll die Entscheidungsfreiheit des Gesetzgebers schützen […]. Dem widerspräche es, aus Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG eine „Änderungssperre“ für die Zukunft ableiten zu wollen […]. • Demokratische Verfahren institutionalisieren demokratische Willensbildung. Inhalte entstehen also erst in insoweit notwendig inhaltsoffen gehaltenen Verfahren, etwa durch Organwillensbildung im Parlament. Demokratie ist damit notwendig immer formal. Eine Materialisierung würde gerade die Möglichkeit nehmen, im Wege freier Selbstbestimmung darüber zu entscheiden, wie man in formal gleicher Freiheit zusammen leben möchte. Ein entinstitutionalisierter Wille hat keinen demokratischen Wert. Es gibt keinen ‚eigentlichen Volkswillen’, keine ‚wahren Interessen’ oder ‚schweigende Mehrheiten’, erst recht keine wohlverstandenen Eigeninteressen des Volkes. Staatsrecht I - Staatsorganisationsrecht 3 Im Parlament erfolgt eine eigenständige Organwillensbildung, die nicht dazu dient, einen vermeintlichen Willen des Volkes abzubilden. Wer in Anspruch nimmt, einen eigentlichen Willen des Volkes zu deuten und gegen die bestehenden Institutionen auszuspielen, maßt sich letztlich nur an, auch ohne Legitimation kraft ‚höherer’ Einsicht herrschen zu können, was mit demokratischer Selbstbestimmung unvereinbar wäre. • Demokratie ist nicht zwangsläufig rational, auch wenn das diskursive Element in der gestuften demokratischen Willensbildung rationale Entscheidungen fördert. Entscheidend ist aber, dass Rationalität als solche keine Legitimation stiftet. Gute Gründe stiften keine Legitimation (Möllers, ebd., S. 43 f.). Legitimation wird erst in demokratischen Verfahren hergestellt, die aber nur relative Gründe zu erzeugen vermögen. Es ist gerade Konsequenz demokratischer Freiheit, sich dem Diktat der Weisen zu entziehen. Die demokratische Verfassung des Bundesrepublik Deutschland beruht auch der repräsentativen Demokratie. Diese wird vornehmlich durch Wahlen des Parlaments ausgeübt, während die in Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG genannten Abstimmungen auf Bundesebene jenseits von Art. 29 GG bislang keine Rolle spielen. Allerdings finden sich im Landesverfassungsrecht zahlreiche plebiszitäre Elemente, etwa Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid in NRW (Art. 67a, 68 Verf NW). → Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit ist umstritten, richtigerweise aber zu bejahen. Früher wurde teils argumentiert, die Verpflichtung auf Homogenität aus Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG beschränke die demokratische Teilhabe in den Ländern auf repräsentative Formen. Dies überzeugt aber schon deshalb nicht, weil Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG explizit auch die Abstimmungen kennt. Aus gleichem Grund wäre es auch mit Art. 79 Abs. 3 GG vereinbar, auf Bundesebene direktdemokratische Elemente einzuführen. Demokratische Herrschaft entfaltet sich funktional gegliedert, was Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG unmittelbar zum Ausdruck bringt. 2. Demokratische Wahlen (Bundestagswahl) Der deutsche Bundestag (BT) ist nach dem GG das unmittelbar demokratisch legitimierte Organ des Staates. Er ist Ort des politischen Streits und der Kompromissbildung. Die Zusammensetzung des Bundestages beruht auf dem geltenden Wahlrecht. a) Rechtsgrundlagen Rechtsgrundlagen für die Wahl des BT sind Art. 38, 39 GG, das Bundeswahlgesetz (BWahlG) und die Bundeswahlordnung (BWahlO). Das GG hat die Ausgestaltung des Wahlsystems dem einfachen Gesetzgeber überlassen (Art. 38 Abs. 3 GG) und sich auf die Normierung der Wahlrechtsgrundsätze (Art. 38 Abs. 1 Satz 1), das Mindestalter für die Wahlberechtigung (Art. 38 Abs. 2 GG) und die Dauer der Wahlperiode (Art. 39 GG) beschränkt. Nach Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG gelten die Wahlrechtsgrundsätze auch für die Landtags- und Kommunalwahlen. Staatsrecht I - Staatsorganisationsrecht b) 4 Wahlrechtsgrundsätze (Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG) Die Wahlrechtsgrundsätze stehen in engem Zusammenhang mit dem Demokratieprinzip (Art. 20 Abs. 1 und 2 GG). Da Demokratie auf dem Prinzip → formaler Gleichheit gründet, stellen die Wahlrechtsgrundsätze sicher, dass alle Bürger an der Wahl des zentralen demokratischen Organs, dem BT, teilnehmen können. Die Wahlrechtsgrundsätze sind zumeist als Reaktion auf historische Erfahrungen entstanden (Ausschluss von Frauen, Ständewahlrecht etc.). Die Wahlrechtsgrundsätze können miteinander in Konflikt treten und sind dann gegeneinander abzuwägen. (Bsp: Briefwahl fördert den Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl, schränkt aber den Grundsatz der geheimen Wahl ein.) Allgemeine Wahl: Das Wahlrecht steht allen Bürgern unabhängig von Geschlecht, Religion, politischer Anschauung, Abstammung etc. zu. Unvereinbar mit dem Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl wäre deshalb z.B. ein StändeWahlrecht oder ein Ausschluss der Frauen von der Wahl. Eingeschränkt wird der Grundsatz der allgemeinen Wahl durch die Festlegung der → Wahlberechtigung. Verfassungsrechtlich vorgegeben ist das Wahlalter (Art. 38 Abs. 2 GG) sowie das Erfordernis der deutschen Staatsangehörigkeit („Volk“ in Art. 20 Abs. 2 GG meint in Zusammenschau mit Art 1. Abs. 2, Art. 146 GG das deutsche Volk.). Unmittelbare Wahl: Unmittelbarkeit bedeutet, dass zwischen der Wahl und der Bestimmung der Abgeordneten keine weitere Instanz zwischengeschaltet werden darf. Unvereinbar mit diesem Grundsatz wäre ein System mit Wahlmännern/frauen. → Problem: „Nachrücker“. Freie Wahl: Die Freiheit der Wahl bedeutet, dass weder von staatlicher noch von privater Seite aus Druck auf die Wähler ausgeübt werden darf. Geheime Wahl: Die Stimmabgabe muss geheim erfolgen. Öffentlichkeit der Wahl: Der Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl wird aus Art. 38 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 1 und 2 GG abgeleitet. Der Wahlakt (Stimmabgabe) ist geheim, aber die Wahl insgesamt, insbesondere die Feststellung des Wahlergebnisses muss öffentlicher Kontrolle zugänglich sein. Dies dient auch der öffentlichen Vertrauensbildung in die Korrektheit der Wahl. Der Einsatz von Wahlcomputer ist auf Grund der potentiellen Manipulierbarkeit nur unter sehr restriktiven Voraussetzungen zulässig. Siehe BVerfGE 123, 39 (71 ff.). Gleichheit der Wahl: Der Grundsatz der Gleichheit der Wahl fordert Zählwert(jede abgegebene Stimme besitzt denselben Wert) und Erfolgswertgleichheit (jede Stimme beeinflusst die Zusammensetzung des BT gleich) jeder abgegebenen Stimme. Die Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichheit der Wahl kann nur im Zusammenhang mit dem jeweils geltenden Wahlsystem beurteilt werden. Staatsrecht I - Staatsorganisationsrecht c) Wahlsystem aa) Grundsätzliche Alternativen bb) 5 Mehrheitswahlrecht: Die Wahl findet nur in Wahlkreisen statt. Gewählt wird nur der Kandidat, der die meisten Stimmen auf sich vereinigt (relative Mehrheit) bzw. der, der die absolute Mehrheit der Stimmen erlangt (evtl. Stichwahl notwendig). Alle anderen Stimmen „verfallen“ und wirken sich nicht auf die Zusammensetzung des Parlaments aus, haben also keinen Erfolgswert. Verhältniswahlrecht: Die Mandate für die Parteien werden nach dem Stimmenverhältnis verteilt, d.h. es werden keine Personen gewählt, sondern eine Liste. Auf diesem Wege wird das Stärkeverhältnis der Parteien im Parlament genau abgebildet, es ist aber eine Zersplitterung des Parlaments möglich. Wahlsystem der Bundesrepublik Deutschland Die Wahl des BT beruht auf einer Verbindung von Mehrheitswahlrecht und Verhältniswahlrecht zur sog. personalisierten Verhältniswahl, § 1 Abs. 1 Satz 2 BWahlG. Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 BWahlG besteht der BT aus 598 Abgeordneten. Die Verbindung von Mehrheits- und Verhältniswahl spiegelt sich der Erst- und Zweitstimme wider. Die Zweitstimme entscheidet über die prozentuale Zusammensetzung des Parlamentes (Verhältniswahlrecht), § 1 Abs. 2, §§ 4, 6 BWahlG. Mit der Erststimme werden die Abgeordneten in den Wahlkreisen direkt gewählt (Mehrheitswahlrecht). Wahlberechtigt für die Wahl des BT sind alle mindestens 18-jährigen deutschen Staatsbürger, Art. 39, 20 Abs. 2 GG. Bei Kommunalwahlen sind auch Unionsbürger wahlberechtigt, Art. 20 AEUV. - Die Zusammensetzung des BT wird nach folgender Methode bestimmt. Zunächst wird die Zahl der gültigen Zweitstimmen ermittelt (§ 6 Abs. 1 S. 1 BWahlG), sodann festgestellt, wie viel Prozent der Zweitstimmen jede Partei errungen hat. - Parteien, die weniger als 5% der gültigen Zweitstimmen auf ihre Landeslistenverbindung vereint haben, bleiben bei der Verteilung der Sitze grundsätzlich unberücksichtigt. Hat eine Partei jedoch 3 Direktmandate in Wahlkreisen über die Erststimme erzielt, so nimmt sie - auch wenn weniger als 5% der Zweitstimmen auf sie entfallen sind - an der Sitzverteilung teil (§ 6 Abs. 3 Satz 1 2. Var. BWahlG – sog. Grundmandatsklausel, durch die letzte Wahlrechtsänderung reformuliert: jetzt alternativer Zugang und nicht mehr Rückausnahme). - Seit 2008 wird im Wege des „Sainte-Lague/Schepers“ (zu diesem und anderen Berechnungsmethoden vertiefend www.wahlrecht.de) ermittelt, wie viele der 598 Mandate auf die einzelnen Parteien (Listenverbindungen) bundesweit Staatsrecht I - Staatsorganisationsrecht 6 entfallen (sog. Bundesproporz). Anschließend wird wieder ermittelt, wie viele der von der Partei bundesweit erzielten Mandate auf die einzelnen, unverbundenen Landeslisten entfallen (sog. Landesproporz). Die Einzelheiten des komplizierten Verteilungsverfahrens sind in § 6 Abs. 2, Abs. 6 BWahlG geregelt. Von den so ermittelten Mandaten, die auf eine einzelne Landesliste entfallen, werden die in dem Land in den Wahlkreisen erzielten Direktmandate abgezogen (§ 6 Abs. 4 Satz 1 BWahlG). Die verbleibenden Mandate werden nun in der Kandidatenreihenfolge der Landesliste besetzt (§ 6 Abs. 6 S. 4 BWahlG), wobei die Bewerber, die direkt gewählt sind, im Falle ihrer Aufstellung auch auf der Landesliste unberücksichtigt bleiben (§ 6 Abs. 6 S. 5 BWahlG). Hat eine Partei in einem Bundesland (nicht: im Bundesgebiet) mehr Direktmandate erzielt, als ihr Mandate nach dem Landesproporz in diesem Land zustehen, so verbleiben ihr diese Direktmandate und wird die gesetzliche Mitgliederzahl des Bundestages entsprechend erhöht (§ 6 Abs. 4 Satz 2, Abs. 5 BWahlG; sog. Überhangmandate). Nach einer Neuregelung des Wahlrechts (siehe unten) findet jedoch nunmehr ein vollständiger Listenausgleich statt, d.h. auch andere Parteien erhalten proportional Sitze zugewiesen. cc) Probleme des geltenden Wahlrechts Überhangmandate sind problematisch im Hinblick auf die Erfolgswertgleichheit der Stimmen (Grundsatz der Gleichheit der Wahl). Der BT entspricht nicht mehr dem Verhältnis der Zweitstimmen, sodass die Wählerstimmen unterschiedliches Gewicht besitzen. BVerfGE 95, 335 hat in einer 4-4 Entscheidung die Entstehung von Überhangmandaten als verfassungsgemäß angesehen. Im Jahr 2012 hat das BVerfG überraschend in einer einstimmigen Entscheidung die Zahl der möglichen Überhangmandate begrenzt. In dem vom Gesetzgeber geschaffenen System der mit der Personenwahl verbundenen Verhältniswahl seien Überhangmandate (§ 6 Abs. 5 BWahlG) nur in einem Umfang hinnehmbar, der den Grundcharakter der Wahl als einer Verhältniswahl nicht aufhebt. Die Grundsätze der Gleichheit der Wahl sowie der Chancengleichheit der Parteien sind bei einem Anfall von Überhangmandaten im Umfang von mehr als etwa einer halben Fraktionsstärke verletzt, was in der Sache 15 Sitze ausmacht. Siehe BVerfGE 131, 316. Der Gesetzgeber hat freilich als Resultat eines langen Aushandlungsprozesses nunmehr keine – verfassungsrechtlich mögliche – Deckelung eingeführt, sondern einen vollständigen proportionalen Ausgleich der Sitze. § 6 Abs. 5 BWahlG lautet nunmehr: „Die Zahl der nach Absatz 1 Satz 3 verbleibenden Sitze wird so lange erhöht, bis jede Partei bei der zweiten Verteilung der Sitze nach Absatz 6 Satz 1 mindestens die bei der ersten Verteilung nach den Absätzen 2 und 3 für sie ermittelten zuzüglich der in den Wahlkreisen errungenen Sitze erhält, die nicht nach Absatz 4 Satz 1 von der Zahl der für die Landesliste ermittelten Sitze abgerechnet werden können. Die Gesamtzahl der Sitze (§ 1 Absatz 1) erhöht sich um die Unterschiedszahl.“ Staatsrecht I - Staatsorganisationsrecht 7 5% - Sperrklausel: Nach § 6 Abs. 3 Satz 1 BWahlG bleiben Parteien unter 5% der Zweitstimmen bei der Sitzverteilung unberücksichtigt. Die für diese Parteien abgegebenen Stimmen haben also keinen Erfolgswert. Die Rechtsprechung rechtfertigt die Einschränkung des Grundsatzes der Gleichheit der Wahl durch die Wahrung der Funktionsfähigkeit der Parlamentes und die Sicherung der Möglichkeit der Bildung regierungsfähiger Mehrheiten. Mehrere Landesverfassungsgerichte haben zwischenzeitlich die Sperrklausel für Kommunalwahlen als verfassungswidrig angesehen, da keine Hinweise Bestünden, dass ohne Sperrklausel die Funktionsfähigkeit des Rates beeinträchtigt werde (VerfGH NW, DVBl. 1999, 1271 (Kommunalwahl in NRW); BVerfGE 120, 92 (Kommunalwahl in Schleswig-Holstein). → Hinsichtlich der Europawahl hat das BVerfG demgegenüber die parallele Sperrklausel des § 2 Abs. 7 EurWahlG zunächst für 5 % und dann für 3 % (gemessen an Art. 3 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 1 GG!) für verfassungswidrig erachtet und dies damit begründet, dass die politische Mechanik des Europaparlaments eine grundsätzlich andere sei, namentlich nicht auf stabilen Regierungsmehrheiten beruhe. Siehe BVerfGE 129, 300; BVerfG, Urt. v. 26. 2. 2014, 2 BvE 2/13. d) Negatives Stimmgewicht: Das Verfahren der Mandatsverteilung nach dem BWahlG kann zu dem paradoxen Ergebnis führen, dass eine höhere Anzahl von Zweitstimmen die Sitzzahl einer Partei im BT nicht erhöht, sondern verringert. Nach dem BVerfG (BVerfGE 121, 266) verstößt das geltende Wahlrecht deshalb gegen den Grundsatz der Gleichheit und Unmittelbarkeit der Wahl. Es hat den Gesetzgeber beauftragt, bis zum 30.6.2011 das BWahlG zu ändern. Zu möglichen Änderungen des BWahlG vgl. Hettlage, ZRP 2011, 1, 3 f. Dies ist erfolgt, wurde freilich wieder kassiert, BVerfGE 131, 316. Wahlprüfungsverfahren Rechtsgrundlagen für das Wahlprüfungsverfahren sind Art. 41 GG, § 48 BVerfGG, § 49 BWahlG, WahlprüfG. Das Wahlprüfungsverfahren ist ein objektives Beanstandungsverfahren, es ist deshalb keine Verletzung des Antragstellers in eigenen Rechten erforderlich. Gegenstand des Verfahrens ist die Überprüfung der Gültigkeit einer Wahl, d.h. die Einhaltung des geltenden Wahlrechts, nicht aber die Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit des Wahlrechts (→ abstrakte Normenkontrolle). Antragsteller müssen zunächst Einspruch gegen die Gültigkeit einer Wahl beim BT einlegen. Wenn dieser den Einspruch ablehnt, kann die Wahlprüfungsbeschwerde vor dem BVerfG erhoben werden. Ein relevanter Wahlfehler liegt nur dann vor, wenn die Nichteinhaltung des Wahlrechts Mandatsrelevanz hatte, sich also tatsächlich auf die Zusammensetzung des BT ausgewirkt hat. Grundsätzlich besteht ein Bestandsschutz der gewählten Volksvertretung, sodass für die Erklärung der Ungültigkeit einer Wahl hohe Hürden bestehen. Staatsrecht I - Staatsorganisationsrecht 3. Parteien in der Demokratie a) Funktion der Parteien 8 Nach Art. 21 Abs. 1 GG wirken Parteien an der politischen Willensbildung des Volkes mit. Sie haben also eine Mittlerfunktion: Parteien sind einerseits gesellschaftliche Gliederungen, die außerhalb der Staatsorganisation stehen, verfolgen aber andererseits das Ziel, an der politischen Willensbildung des Volkes mitzuwirken und hierdurch über Wahlen auf die Staatswillensbildung Einfluss zu nehmen. → b) Kein Teil der Staatsorganisation, aber verfassungsrechtliche Institution Parteibegriff Funktional auf die Mitwirkung auf Wahlen bezogen. Wahlen sind Parlamentswahlen in Bund und Ländern, keine bloßen Kommunalwahlen („Rathauspartei“ ist keine Partei iSd Art. 21 GG). Die Rechtsprechung nimmt hierbei eine Überprüfung der Ernsthaftigkeit vor, was ernsthafte Zielsetzungen und eine hinreichend stabile Organisation voraussetzt. Bloße „Bürgerinitiativen“ oder ad hoc gebildete Protestbzw. Aktionsbündnisse sind keine Parteien. Parteien müssen zudem organisatorisch und inhaltlich von anderen Verbänden (etwa Unternehmen, Kirchen, Gewerkschaften) verselbstständigt sein, also ihren inneren Willen selbstständig und nicht als „Marionette“ bilden. Aus Art. 21 Abs. 2 GG folgt, dass es auf eine inhaltliche Ausrichtung nicht ankommt; auch die verfassungsfeindliche Partei ist Partei. Eine einfachgesetzliche Ausformung des Parteienbegriffs findet sich in § 2 PartG. „(1) Parteien sind Vereinigungen von Bürgern, die dauernd oder für längere Zeit für den Bereich des Bundes oder eines Landes auf die politische Willensbildung Einfluß nehmen und an der Vertretung des Volkes im Deutschen Bundestag oder einem Landtag mitwirken wollen, wenn sie nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse, insbesondere nach Umfang und Festigkeit ihrer Organisation, nach der Zahl ihrer Mitglieder und nach ihrem Hervortreten in der Öffentlichkeit eine ausreichende Gewähr für die Ernsthaftigkeit dieser Zielsetzung bieten. Mitglieder einer Partei können nur natürliche Personen sein.“ § 21 Abs. 1 Satz 2 PartG stellt hierbei sicher, dass Parteien an die einzelnen Staatsbürger angebunden bleiben und nicht verlängerter Arm einer anderen Organisation ist. „(2) Eine Vereinigung verliert ihre Rechtsstellung als Partei, wenn sie sechs Jahre lang weder an einer Bundestagswahl noch an einer Landtagswahl mit eigenen Wahlvorschlägen teilgenommen hat.“ § 2 Abs. 2 PartG stellt die spezifische politische Zielsetzung einer Partei sicher, die es zugleich rechtfertigt, Parteien mit staatlichen Mitteln zu finanzieren. Staatsrecht I - Staatsorganisationsrecht 9 „(3) Politische Vereinigungen sind nicht Parteien, wenn 1. ihre Mitglieder oder die Mitglieder ihres Vorstandes in der Mehrheit Ausländer sind oder 2. ihr Sitz oder ihre Geschäftsleitung sich außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes befindet.“ In § 2 Abs. 3 PartG taucht erneut der Konnex zu Parlamentswahlen auf, die deutschen Staatsangehörigen vorbehalten sind. c) Staatsferne und Chancengleichheit Art. 21 Abs. 1 GG Gleichbehandlung. gewährleistet Parteien sowohl Freiheit als auch • Staatliche Eingriffe in die Betätigung der Parteien sind grundsätzlich unzulässig. Als gesellschaftliche Kräfte können sie sich im Rahmen des Art. 19 Abs. 3 GG zudem auf alle Grundrechte berufen. • Chancengleichheit bedeutet formale Gleichbehandlung und Inhaltsneutralität, also z. B. Wahlkampfkostenerstattung nach Maßnahme der erlangen Wählerstimmen, nicht nach Maßgabe der politischen Zielsetzung. Beim Zugang zu öffentlichen Einrichtungen kann die Chancengleichheit das staatliche Ermessen auf Null reduzieren, wenn auch andere Parteien Zugang gewährt worden ist. Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat die Chancengleichheit zu beachten und muss z. B. bei der Wahlwerbung proportional gleichen Zugang gewähren, wobei eine quantitative Abstufung nach Maßgabe der bisherigen Wahlerfolge zulässig ist. Eine einfachgesetzliche Konkretisierung enthält § 5 Abs. 1 PartG: „Wenn ein Träger öffentlicher Gewalt den Parteien Einrichtungen zur Verfügung stellt oder andere öffentliche Leistungen gewährt, sollen alle Parteien gleichbehandelt werden. Der Umfang der Gewährung kann nach der Bedeutung der Parteien bis zu dem für die Erreichung ihres Zweckes erforderlichen Mindestmaß abgestuft werden. Die Bedeutung der Parteien bemißt sich insbesondere auch nach den Ergebnissen vorausgegangener Wahlen zu Volksvertretungen. Für eine Partei, die im Bundestag in Fraktionsstärke vertreten ist, muß der Umfang der Gewährung mindestens halb so groß wie für jede andere Partei sein.“ Eine Zugangsverweigerung ist allerdings möglich, sofern sachliche Gründe vorliegen, die sich nicht auf die Verfassungsfeindlichkeit der Partei beziehen, sondern gegen allgemeine Gefahren (z. B. Verletzung von Strafgesetzen, sittenwidrige Handlungen) gerichtet sind. Lesehinweis: BVerfG-K, NVwZ-RR 2006, 369; OVG Koblenz, NJW 2005, 3593: Menschenunwürdige Wahlwerbung (Anarchistische Pogo Partei Deutschlands). Staatsrecht I - Staatsorganisationsrecht • 10 Verfassungsprozess: Soweit Parteien in ihrer Rolle als Institution des Verfassungslebens betroffen sind, sind sie nach ständiger Rechtsprechung als „andere Beteiligte“ im Organstreit beteiligtenfähig (Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG, §§ 63 ff. BVerfGG). Voraussetzung ist allerdings, dass auch der Antragsgegner organstreitfähig ist. Im Übrigen können Parteien gegenüber sonstigen Beteiligten (z. B. Kommunen) oder außerhalb ihrer verfassungsunmittelbaren Funktionen ihre Grundrechte im Wege der Verfassungsbeschwerde geltend machen. Für innerparteiliche Streitigkeiten ist der ordentliche Rechtsweg eröffnet (Zivilrechtsstreitigkeit). Die relative „Staatsnähe“ der Parteien ist auch immer dort zu beachten, wo die Verfassung (namentlich die Grundrechte) eine „Staatsferne“ garantieren, etwa im Bereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Medienbeteiligungen von Parteien an Rundfunkunternehmen müssen daher nach dem BVerfG einerseits in Relation zu anderen gesellschaftlichen Kräften stark begrenzt sein, um einen mit Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG unvereinbaren „Staatsrundfunk“ über die Hintertür zu vermeiden. Ein vollständiges Verbot der Beteiligung sei allerdings unverhältnismäßig (→ BVerfGE 121, 30). Auch die staatliche Parteienfinanzierung muss die Chancengleichheit wahren. Einerseits ist eine unmittelbare Förderung von Parteien durch den Staat zulässig, schon um Parteien nicht in die Abhängigkeit von finanzstarken Interessengruppen zu treiben. Nach der Rechtsprechung darf es sich jedoch lediglich um eine staatliche Teilfinanzierung handeln, während die Initiative bei den Bürgern verbleibt. d) • Finanzierung nach Wahlerfolg (vgl. § 18 PartG: „Wahlkampfkostenerstattung“), da eine erfolgsunabhängige Basisfinanzierung mit Recht als verfassungswidrig erachtet wird. • Spendenfinanzierung: Der Staat darf Parteispenden steuerlich privilegieren, allerdings nur bis zu einer Höhe, die ein Durchschnittsverdiener theoretisch noch aufbringen kann, um den gleichheitswidrigen Einfluss finanzmächtiger Interessengruppen auf Parteien zu begrenzen. Vgl. im Einzelnen § 10b Abs. 2 EStG: Abzugsfähigkeit bis zu 1650 Euro pro Person. Demokratische Binnenstruktur Die innere Ordnung der Parteien muss demokratischen Grundsätzen entsprechen, sprich: es muss eine Willensbildung von unten nach oben stattfinden. e) Verfassungsfeindliche Parteien und Parteiverbot Art. 21 Abs. 2 Satz 1 GG legt die materiellen Maßstäbe der Qualifikation einer Partei als verfassungsfeindlich fest und bestimmt die Rechtsfolge: „Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig.“ Das Grundgesetz hat sich insoweit für das Konzept der wehrhaften Demokratie Staatsrecht I - Staatsorganisationsrecht 11 entschieden, die ihre eigenen elementaren Wirkungsbedingungen auch gegenüber Umstürzen im demokratischen Prozess schützt. Art. 21 Abs. 2 GG steht insoweit in einem Funktionszusammenhang mit Art. 79 Abs. 3 GG. Freiheitliche demokratische Grundordnung: - Kernbestand an Menschenrechten (Menschenwürdekern nach Art. 1 Abs. 1 GG); - Staatsorganisation: die in Art. 20 Abs. 2 und Abs. 3 GG niedergelegten Grundsätze; - Politische Willensbildung nach demokratischen Mehrparteiensystem, Chancengleichheit, Opposition. - Bestand der Bundesrepublik Deutschland: Existenz als unabhängiger Staat im Sinne des Völkerrechts Grundsätzen: Art. 21 Abs. 2 Satz 1 GG enthält demgegenüber eine prozessuale Anforderung: Über die Frage der Verfassungswidrigkeit entscheidet das Bundesverfassungsgericht. Das BVerfG verfügt also über ein Verbotsmonopol. Solange eine Partei nicht verboten wurde, lässt sich ihr also ihre materielle Verfassungswidrigkeit nicht entgegenhalten. So muss z. B. auch einer materiell verfassungswidrigen Partei gleicher Zugang zu öffentlichen Einrichtungen gewährt werden und proportional zu ihrer Bedeutung gleiche Sendezeiten für Zwecke des Wahlkampfes eingeräumt werden. Art. 21 Abs. 2 GG verbietet es jedoch nicht, an Beamte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst weitergehende Anforderungen an die Verfassungstreue zu stellen. Der Pflicht des Beamten zur objektiv neutralen und unparteiischen Amtsführung sowie der Gehorsamspflicht korrespondiert nämlich eine allgemeine politische Treuepflicht, die unmittelbar aus Art. 33 Abs. 5 GG abzuleiten ist. Diese verpflichtet den Beamten, sich in seinem ganzen Verhalten zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung zu bekennen und sich mit der Verfassung zu identifizieren. Dies bedeutet ein positives Bekenntnis, nicht lediglich eine Hinnahme in Passivität oder ein bloßen Unterlassen verfassungsfeindlicher Bestrebungen. Die politische Treupflicht erstreckt sich auch auf das außerdienstliche Verhalten des Beamten. Die Treupflicht wird etwa verletzt, wenn sich der Beamte in verfassungsfeindlichen Parteien betätigt, und zwar unabhängig davon, ob diese gemäß Art. 21 Abs. 2 Satz 2 GG verboten wurden oder nicht. Aus Art. 33 V GG folgen insoweit weiterreichende Pflichten für Beamte als aus Art. 21 GG, der den politischen Meinungskampf in der Gesellschaft (sprich: außerhalb der organisierten Staatlichkeit) betrifft. Bewerber auf ein Amt, die nicht die hinreichende Gewähr für die politische Treue bieten, sind ungeeignet im Sinne des Art. 33 Abs. 2 GG und können daher abgelehnt werden. Eine Verletzung der politischen Treuepflicht ist ein Dienstvergehen, das im Extremfall zur Entfernung aus dem Dienst führen kann. II. Demokratische Staatsorganisation Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus (Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG). Nach der Rechtsprechung des BVerfG erfordert jede Ausübung von Staatsgewalt demokratische Legitimation. Staatsgewalt als Legitimationsobjekt muss also auf das Volk als Staatsrecht I - Staatsorganisationsrecht 12 Legitimationssubjekt rückführbar sein. Ausübung von Staatsgewalt meint amtliches Handeln mit Entscheidungscharakter BVerfGE 83, 60 (73); 93, 37 (68). Dies ist mehr als lediglich die außenwirksame Wahrnehmung von Hoheitsrechten, sondern erfasst darüber hinaus auch demokratisch wesentliche Entscheidungen im Bereich der inneren Organisation der Verwaltung. Die Legitimationsbedürftigkeit ist hierbei unabhängig von der gewählten Organisations- oder Handlungsform, kann also auch privatrechtliche Formen staatlichen Handelns einschließen. Die Vermittlung demokratischer Legitimation verläuft über unterschiedliche Stränge. Der Verfassungsgeber selbst hat zunächst die im Grundgesetz näher ausgeformten Träger staatlicher Funktionen als demokratisch konstituiert, also demokratische Legitimation abstrakt institutionalisiert (funktionelle bzw. institutionelle Legitimation). Alle drei Staatsgewalten sind hiernach unter Beachtung funktionsspezifischer Unterschiede in der Form der Legitimationsmittlung demokratisch legitimiert. Dies gilt namentlich auch für die Exekutive (Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG) und die Judikative (Art. 20 Abs. 2 Satz 2, 92 GG). Allein die institutionelle Legitimation der jeweiligen Gewalt im organisatorischen Sinne bleibt abstrakt und vermittelt indes noch keine spezifische Legitimation auch für einzelne Entscheidungen, denn anderenfalls könnten sich einmal konstituierte Organe aus demokratischen Bindungen im Wesentlichen verselbstständigen. Die organisatorisch-personelle Legitimation wird durch eine ununterbrochene Legitimationskette vom Volk bis zum entscheidenden Organ hergestellt. Das Parlament wird durch demokratische Wahlen konstituiert. Dieses vermittelt wiederum der Exekutive Legitimation durch einen Wahlakt. Die Exekutive kann diese Legitimation wiederum weitervermitteln, indem jeder Amtsträger nur dadurch in sein Amt berufen wird, dass er seinen amtlichen Status auf die amtliche Handlung eines seinerseits (mittelbar) vom Volk legitimierten Amtswalters zurückführen kann. Hier zeigt sich unmittelbar die Konnexität von Ämterhierarchie und demokratischer Herrschaftsform. Die beamtenrechtliche Ernennung vermittelt die notwendige organisatorisch-personelle Legitimation. Analoges gilt für den Richter, der daher notwendigerweise ebenfalls durch ein demokratisch legitimiertes Organ der Exekutive oder einen demokratisch eingesetzten Richterwahlausschuss (vgl. Art. 98 Abs. 4 GG) ausgewählt und durch die Justizverwaltung als Teil der vollziehenden Gewalt ernannt wird. Auch Angestellte im öffentlichen Dienst sind im Übrigen notwendig demokratisch legitimiert; die Legitimation wird hier dadurch hergestellt, dass die Personalauswahl und arbeitsrechtliche Anstellung nur durch demokratisch legitimiertes Personal vermittelt wird. Konkrete Legitimation muss zudem darauf gerichtet sein, die Ausübung von Staatsgewalt auch ihrem Inhalt nach auf das Volk zurückzuführen (sachlichinhaltliche Legitimation). Wichtigste Form inhaltlicher Determination der Exekutive und Judikative ist die Gesetzesbindung (Art. 20 Abs. 3, 97 GG). Das vom Parlament beschlossene demokratische Gesetz verleiht staatlichem Handeln erst die notwendigen Ziele, Bindungen und Grenzen. Ergänzt wird die Gesetzesbindung im Fall der Exekutive durch die Verantwortlichkeit der Regierung gegenüber dem Parlament. Diese Verantwortlichkeit wird „nach unten“ durch ununterbrochene Weisungsketten vom verantwortlichen Ressortminister zum entscheidenden Amtswalter weitervermittelt. Die Weisungsgebundenheit des Beamten (vgl. etwa § 35 Staatsrecht I - Staatsorganisationsrecht 13 Beamtenstatutsgesetz) ist daher unmittelbarer Ausdruck einer demokratischen Staatsorganisation. Die hiervon abweichende Weisungsfreiheit des Richters folgt aus der spezifischen Funktion unabhängiger Rechtsprechung (vgl. Art. 97 Abs. 1 GG) und ist daher institutionell durch die Verfassung abgesichert. Nach ständiger Rechtsprechung ist es grundsätzlich erforderlich, dass die Ausübung von Staatsgewalt sowohl organisatorisch-personell als auch sachlich-inhaltlich demokratisch hinreichend legitimiert ist. Die Verdünnung eines Legitimationsstranges lässt sich hierbei in Grenzen dadurch kompensieren, dass ein anderer Legitimationsstrang umso dichtere Bindungen vermittelt. Erforderlich ist ein insgesamt hinreichendes Legitimationsniveau. Siehe BVerfGE 93, 37 (67); 119, 331 (366); RhPfVerfGH, NVwZ-RR 1994, 665 (668); BerlVerfGH, NVwZ 2000, 794.