Harald Welzer, Das kommunikative Gedächtnis. Eine Theorie der

Werbung

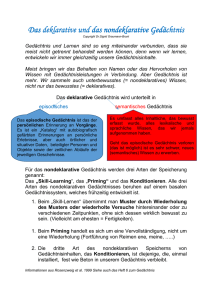

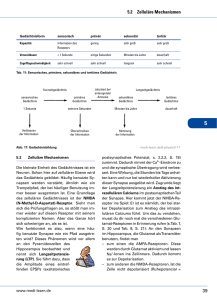

Harald Welzer, Das kommunikative Gedächtnis. Eine Theorie der 20.03.11 Erinnerung, München 2/2008 (2005/2002) (empfohlene Zitierweise: Detlef Zöllner zu Harald Welzer, Das kommunikative Gedächtnis. Eine Theorie der Erinnerung, München 2/2008 (2005/2002), 20.03.2011, in: http://erkenntnisethik.blogspot.de/) 1. Zum Begriff des „neuronalen Korrelats“ 2. Autobiographisches Gedächtnis und das Prinzip der Narrativität 3. Lebenswelt und kommunikatives Gedächtnis: Person-Person-Objekt-Spiele, Selbst-im-Zusammensein-mit-anderen 4. Lebenswelt und kommunikatives Gedächtnis: zum Verhältnis von phylogenetischer Co-Evolution und Psychogenese 5. Lebenswelt und kommunikatives Gedächtnis: soziale Marker 6. Emotionalität und Entscheidung: somatische Marker 7. Körperschleifen und die Entstehung von Innen und Außen 8. Statistische Einzigartigkeit? 9. Ansatzpunkte individueller Urteilskraft Harald Welzer zufolge besteht das autobiographische Gedächtnis aus fünf unterscheidbaren, durch das autobiographische Gedächtnis organisierten „wechselwirkenden Funktionssystemen“. (Vgl. Welzer 2005/2002, S.144) Bei diesen „Funktionssystemen“ handelt es sich um „Gedächtnissysteme“, um das episodische, das semantische, das prozedurale, das perzeptuale und um das non-deklarative Gedächtnis. Das episodische Gedächtnis ist ein explizites Gedächtnis, d.h. ein Gedächtnis, das unserem bewußten Zugriff unterliegt: „Es bildet die Basis dafür, daß einzelne Zusammenhänge aus unserer Vergangenheit und unserem biographischen Erleben als lebensgeschichtliche Episoden, als ‚meine‘ Vergangenheit konturiert werden können.“ (Welzer 2005/2002, S.24) Das semantische Gedächtnis ist ebenfalls ein explizites, unserem bewußten Zugriff unterliegendes Gedächtnis: „Die Inhalte des semantischen Gedächtnisses, das neuerdings etwas zutreffender auch als ‚Weltwissen‘ oder ‚Wissenssystem‘ bezeichnet wird, sind ebenfalls grundsätzlich bewußt verfügbar, sind aber kontextfrei und beziehen sich auf Wissensinhalte, wie man sie in der Schule gelernt hat oder wie sie in den beliebten Quizsendungen im Fernsehen abgefragt werden.“ (Welzer 2005/2002, S.24) Das prozedurale Gedächtnis ist ein implizites Gedächtnis und beinhaltet regelgeleitete Verhaltensroutinen. Seine Inhalte werden „allenfalls dann bewußt erinnerbar ..., wenn das Gedächtnis nicht perfekt funktioniert: wenn man also Schwierigkeiten mit den unregelmäßigen Verben in einer Fremdsprache hat, wenn man bei einem Festbankett Rotwein ins Wasserglas schüttet etc.“ (Vgl. Welzer 2005/2002, S.25) Beim perzeptualen Gedächtnis geht es um das Wiedererkennen von Wahrnehmungsreizen. Dabei ist dieses Gedächtnis zur Verallgemeinerung fähig, indem es auch ähnliche Gegenstände ‚wiedererkennt‘ und sie so einem schon bekannten Typus zuordnet: „Dieses System nimmt eine Zwischenstufe zwischen den bewußten und unbewußten Formen des Gedächtnisses ein, da ein Wiedererkennen ja auch ein höchst absichtsvoller, also bewußter Vorgang sein kann.“ (Welzer 2005/ 2002, S.26) Das nicht-deklarative Gedächtnis umfaßt alle die Erinnerungen, „die einen Menschen in der Gegenwart beeinflussen, ohne daß er sich dieses Einflusses bewußt wäre.()“ (Vgl. Welzer 2005/2002, S.26) – Dazu gehört nicht nur das prozedurale Gedächtnis, sondern auch das Priming: „Das Phänomen des ‚Priming‘ zeigt ebenfalls kein Symbolisierungspotential und damit auch keine reflexive Zugänglichkeit; es bezeichnet das verblüffende Phänomen, daß unser Gehirn offensichtlich auch dann permanent Reizwahrnehmung verarbeitet, wenn wir das überhaupt nicht bemerken: also in den Randbereichen unserer Aufmerksamkeit, aber auch in Zuständen von Bewußtlosigkeit, also im Schlaf oder in der Narkose.“ (Welzer 2005/2002, S.27) Das nicht-deklarative Gedächtnis umfaßt einige Aspekte, die wir in unseren Posts bisher als ‚Lebenswelt‘ und als ‚Haltung‘ beschrieben haben, insbesondere die Unbewußtheit von Routinen, (Vor-)Urteilen und Fähigkeiten. Das autobiographische Gedächtnis setzt sich Welzer zufolge also aus diesen fünf miteinander wechselwirkenden Gedächtnissystemen zusammen und sorgt für das Identitätsgefühl, für das Gefühl von Kohärenz im Lebenslauf. Die Organisationsform dieses Identitätsgefühls besteht in der Narrativität. Schon das episodische Gedächtnis ist wesentlich narrativ strukturiert. Jedes Ereignis setzt sich aus Anfang, Mittelteil und Schluß zusammen, mit denen spezifische Erregungen einhergehen, die man schon beim Säugling beobachten kann, wenn es gestillt wird: 1. Hunger und die Erwartung der Mutter, 2. das Glücksgefühl beim Anblick und Kontakt mit der Brust, 3. die wohlige Abspannung beim Beginn der Sättigung. (Vgl. Welzer 2005/2002, S.77f.) Welzer bezeichnet diese Struktur als „protonarrative Sequenz“ (vgl. Welzer 2005/2002, S.69, 77, 106), die jedem künftigen Erlebnis als strukturierendes Moment zugrundeliegt. Diese ‚Episoden‘ werden vom Säuglingsalter an von kommentierenden Bemerkungen der Mutter begleitet, die dem Säugling eine Bewertung für das, was es erlebt und fühlt, ermöglichen. Durch die Mutter erfährt es, was gut ist und was nicht, ob etwas schmeckt oder nicht schmeckt: „‚So jetzt fühlt sich mein kleines Baby aber wieder wohl!‘“ (Welzer 2005/2002, S.107) Diese Bewertungen schreiben sich in die narrative Struktur der frühesten Episoden ein und werden zum Bestandteil des episodischen Gedächtnisses: „Denn mit der Möglichkeit, ein episodisches Gedächtnis zu bilden, liegt eben auch die Möglichkeit für eine soziale Formbestimmung des Erlebens vor, und mit dieser geht in jedes Erlebnis, in jede Erfahrung des Kindes schon immer ein reflexiver Anteil ein: nicht nur daß etwas so ist, sondern eben, daß es so gut, schlecht oder was auch immer ist.“ (Welzer 2005/2002, S.106f.) Das über das Episodische hinausgreifende, die Episoden umfassende und zusammenfügende autobiographische Gedächtnis fügt nun dieser narrativen Struktur aus Anfang, Mittelteil und Schluß ein weiteres narratives Moment hinzu: das Prinzip der Montage. (Vgl. Welzer 2005/2002, S.90, 166, 177, 180, 189, 213) Das Kind erlebt vom frühesten Lebensalter an seine Umwelt „multimodal“: „Die Interaktion (mit seiner Umwelt – DZ) produziert eine Fülle von Randerscheinungen, die nicht im Zentrum der geteilten Aufmerksamkeit stehen, aber gleichwohl perzipiert werden ..., zweitens wird prozedurales Wissen wie etwa die wechselseitige Abstimmung beim Stillen und drittens perzeptuelles beim Anblicken auf einen Gleichklang hin vom ersten Lebensmoment an vermittelt und angeeignet, viertens wird mittels der Aneignung der Regeln sozialer Interaktion bereits prototypisches semantisches Wissen vermittelt, und fünftens praktiziert die Mutter die Interaktionen mit ihrem Kind nach Maßgabe der kontrafaktischen Annahme, dieses könnte mit ihren die Handlungen begleitenden Erklärungen und Kommentaren etwas anfangen ...“ (Welzer 2005/2002, S.107) In der allmählichen Verknüpfung der verschiedenen Gedächtnissysteme zu einem autobiographischen Gedächtnis und in der weiteren, lebenslangen Organisation und Transformation seiner Gestalt, also des sich als Ich identifizierenden und sich gleichzeitig ständig wandelnden Selbst („Wandlungskontinuum“: vgl. Welzer 2005/2002, S.217f.), fügt bzw. ‚montiert‘ das Kind die von ihm aufgenommenen ‚Informationen‘ zu einer für sein aktuelles Fassungsvermögen nachvollziehbaren Geschichte zusammen. (Vgl. Welzer 2005/2002, S.90) Es bringt Sinn in seine Welt und es lernt so zugleich, sich selbst und die anderen zu verste- hen. Kurz gesagt: das Kind erzählt sich selbst Geschichten, und bei diesen Geschichten orientiert es sich an den Geschichten, die ihm von den anderen erzählt werden. Das ist das narrative Prinzip. Wir kennen es übrigens aus der Scheibenwelt (Terry Pratchett): dort gibt es ein besonderes Element, das die Welt zusammenhält, – das Narrativium. Wir hatten dieses Narrativium schon bei Tomasello als extravagante Syntax (vgl. meinen Post vom 27.04.2010). Tomasello bringt sie mit dem Problem der Referenzverfolgung in Verbindung, wobei es letztlich auch wieder um Identität und Kohärenz geht. Um über einen längeren Zeitraum hinweg mit wechselnden Kontexten einen Handlungszusammenhang zu erkennen, bedarf es der Fähigkeit, die verschiedenen Akteure wiederzuerkennen. Der einzige Kontext, so Tomasello, der genügend Informationen zur Verfügung stellen kann, um diese Wiedererkennung zu gewährleisten, ist eine Geschichte. In demselben Post hatte ich auch auf die evolutionäre Funktion des Mythos bei der Humanisierung des Menschen (Blumenberg) hingewiesen. Wir bewegen uns hier bei Welzer mit der Narrativität als strukturbildendem Prinzip des autobiographischen Gedächtnisses auf derselben Ebene: „Es bedurfte phylogenetisch einer außerordentlich langen Entwicklungszeit, bis Menschen lineare, regelmäßige und abstrakte Zeitintervalle operationalisiert hatten, mit deren Hilfe sie zum einen Ordnung in experimentell oder direkt beobachtbare Abläufe bringen konnten und zum anderen jene enormen Synchronisierungsleistungen hervorbringen konnten, die unterschiedlichste Menschen mit unterschiedlichsten Funktionen an unterschiedlichsten Orten innerhalb einer einzigen temporalen Matrix zusammenschalten. Diese Synchronisierung erfordert auf seiten der einzelnen Subjekte ein temporal organisiertes Selbstkonzept – das autobiographische Gedächtnis.“ (Welzer 2005/2002, S.113) Welzers Analysen zum autobiographischen Gedächtnis heben die narrative Struktur des Sinnerlebens hervor. Wir können aus seinen Analysen und den damit verbundenen Schlußfolgerungen lernen, daß es eine narrative Ebene der Sinnentfaltung gibt, die der phänomenalen Ebene der Gegenstandswahrnehmung entspricht. Der phänomenale Sinn ist also anders strukturiert als der narrative Sinn. Man könnte die Differenz vielleicht auch so beschreiben: der phänomenale Sinn ist ein ‚positionaler‘, weil raumbezogener, während der narrative Sinn ein ‚prozessualer‘, weil erlebnisbezogener Sinn ist. Allerdings schränke ich in diesem Fall den Begriff des Phänomenalen und des ‚Positionalen‘ zu sehr ein, denn Plessner hat seine phänomenalen Analysen immer auch auf prozessuale Strukturen bezogen. Plessner selbst hat übrigens eine ähnliche Ebenendifferenz im Bewußtsein beschrieben (vgl. meinen Post vom 14.07.2010): er differenziert zwischen präsentativem und repräsentativem Bewußtsein und das entspricht in etwa der hier vorgenommenen versuchsweisen Differenzierung zwischen einem phänomenalen und einem narrativen Sinn. Jedenfalls läßt sich nicht leugnen, daß es zwischen Phänomenalität und Narrativität eine spezifische Differenz gibt, die der Differenz zwischen Außenwelt (Wahrnehmung) und Innenwelt (Erinnerung) entspricht. Ich hatte schon in meinen Posts zu Assmann vorgeschlagen, daß das Gedächtnis für das Bewußtsein eine innere ‚Welt‘ darstellt, der gegenüber sich das Bewußtsein ähnlich ‚positioniert‘ wie gegenüber der Außenwelt. Demnach bildet das Gedächtnis im prägnanten Sinne ein mentales (also eben nicht neuronales) Korrelat des Bewußtseins. Auch hier ist die Verhältnisbestimmung wieder schwierig. Denn es gibt im Sich-Erinnern offensichtlich eine ähnliche Differenz zwischen Bewußtsein und Erinnerungsgegenstand wie zwischen Bewußtsein und Wahrnehmungsgegenstand. Zugleich aber gehen Bewußtsein und Gedächtnis ineinander über, ähnlich wie in der Lebenswelt die Trennlinie zwischen Individuellem und Sozialem diffus ist. Für um so wichtiger halte ich es, das Bewußtsein aus einer Grenzbestimmung des Körperleibs, als exzentrische Positionalität, hervorgehen zu lassen. Nur so läßt sich auch ein Freiraum für die individuelle Urteilskraft begründen. Dazu aber in den folgenden Posts mehr.