Immer noch Sturm - Salzburger Festspiele

Werbung

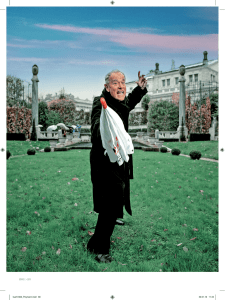

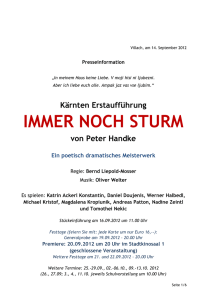

SALZBURGER FESTSPIELE 2011 Peter Handke Immer noch Sturm In seinem neuesten Stück Immer noch Sturm versammelt Peter Handke seine Vorfahren unter einem Apfelbaum auf dem Jaunfeld und komponiert ein berührendes Familiendrama vor dem Hintergrund der Partisanenkämpfe der Kärntner Slowenen gegen die Nationalsozialisten. Das Handke’sche „Ich“ trifft auf seine Großeltern und deren Kinder: auf die eigene Mutter, seine Tante und Onkel. Die Familienmitglieder begleiten den Erzähler bis in die Träume, fliehen ihn wieder, schweigen – und stimmen schließlich einen polyphonen „Gesang auf das Leben“ an. Anlässlich der Uraufführung von Immer noch Sturm bei den Salzburger Festspielen sprachen Schauspielchef Thomas Oberender und der Germanist Hans Höller über Handkes tief bewegende Zeitreise. Hans Höller: Handkes Theaterstück geht von einem Traum aus, der für sein ganzes Schriftstellerleben wichtig geworden ist. Am 13. Jänner 1963 schrieb der Zwanzigjährige, der in Graz Jus studierte, seiner Mutter nach Griffen, er habe von seinem Onkel Gregor geträumt. Im Traum, den er gleich nach dem Aufwachen für die Mutter aufschreibt, sei er, als Gregor, im Krieg von seinem Feldlager aufgestanden und desertiert. Er wusste, dass er auf der Flucht seinen Bruder Hans treffen würde, der mit ihm gehen sollte. Dieser Traum enthält bereits bis in Details Handkes literarischen Mythos, der auf die Familiengeschichte der Mutter zurückgeht. Zwei Brüder der Mutter, Kärntner Slowenen, sind als zwangsrekrutierte Wehrmachtssoldaten im Hitlerkrieg gefallen, und diese Tragödie bildet das Zentrum von Handkes immer wieder neu abgewandeltem Familienmythos. – In Immer noch Sturm ‚träumt‘ Handke für diese beiden Brüder eine andere Geschichte, in der sie als slowenische Widerstandskämpfer gegen den NS-Staat erscheinen. Thomas Oberender: Eine bizarre Idee, seine eigenen Vorfahren in einer Art Geisterbeschwörung hervortreten zu lassen. Herbeigerufen durch einen Erzähler behalten sie dennoch eine eigene Realität – in einer Zeitreise, die nicht nur linear abläuft, die in Schleifen, Brüchen, komplexen Überlagerungen von verschiedenen Zeitebenen funktioniert: der politischen und der natürlichen Zeit, der Zeit der Landschaften. In ihrer filigranen Hermetik, in ihrer dramatischen Form ist sie beispiellos. Hans Höller: Ich glaube auch, dass die besondere Form dieses Stücks darin liegt, wie es die Vielfalt der Formen der Zeiterfahrung theatersprachlich darstellt. Das erscheint einem ganz ungewöhnlich für ein politisches Drama, erinnert eher an den modernen Zeitroman. Auch die „Hermetik“, von der Sie sprechen, ist ja für ein geschichtliches Familiendrama nichts Selbstverständliches. Alles ist hier mehrdeutig, hat verborgene Bedeutungen. Der Apfelbaum, gleich im ersten Bühnenbild, der im Fortschreiten der Zeit geradezu seismografisch auf die Geschichte reagiert, ruft die vielen Apfelszenen und mythologischen Anspielungen in Handkes Werk in Erinnerung. Aber das Obstbaubuch des Onkel „Gregor“ hat es in Handkes Familie wirklich gegeben und es ist dort wie ein Schatz aufbewahrt worden. Viele literarische Gestalten tragen bei Handke den Namen des einen der im Krieg gefallenen Brüder der Mutter, aber „Gregor“ ist ‚zufällig‘ auch der Name von Kafkas „Gregor“, von dessen familiärem Scheitern sich Handkes Werk jedes Mal wieder neu absetzt, in diesem letzten Stück eben mit „Gregor“, der sich gegen die NS-Zwangsherrschaft erhebt und zu den Partisanen geht. Thomas Oberender: Der große Impuls – auch in Immer noch Sturm – ist es zu zeigen: Die Kärntner Slowenen waren einmal Sieger. Einmal hat dieses Volk die Tat gewagt. Einmal hat es sich befreit, und zwar als eines der ganz wenigen in Europa hat sich ein Volk wirklich zum Widerstand entschieden. Dieser Geste will Handke in dem Stück – neben seiner Familiengeschichte – auch historische Gerechtigkeit widerfahren lassen. Darin manifestiert sich zugleich auch die Tragödie, denn Handke zeigt, dass die Tat auch in die Schuld führt. Die Menschen, die damals für die Freiheit gekämpft haben, waren Menschen, die getötet haben, die töten mussten und die das wiederum als eine Tragödie ihres Lebens erfahren. Handke sagt das ganz unmissverständlich: Menschen, die eigentlich Bauern sind, die Pflanzen säen, die zum Leben bringen, kommen durch die Läufe der Geschichte in eine Situation, da sie um ihre Sprache und um ihre Würde kämpfen mussten – und darin natürlich das Schicksal ihrer Beherrscher teilten, spiegelbildlich. Hans Höller: Immer noch Sturm gedenkt der Opfer des Befreiungskampfes, und das Stück kommt nicht davon los, dass durch den bald danach einsetzenden Kalten Krieg alles wie vergeblich gewesen ist. Ja, es zeigt auch die Entstellungen, die der Kampf auf der Seite des Widerstands mit sich brachte, die tödliche Disziplin in den eigenen Reihen. Wenn Ursula, selbst Partisanin, den Eltern von der namenlosen Verzweiflung eines jungen Partisanen vor seiner Hinrichtung berichtet, liegt in diesem Bericht ein äußerster Ausdruck der Verzweiflung, ein Entsetzen, das nur selten in der Literatur – vielleicht in Heiner Müllers Wolokolamsker Chaussee – zu einer solchen Sprachgewalt finden konnte. Thomas Oberender: Wenngleich der Ernst der Sache fast erdrückend ist, das Stück hat etwas Befreiendes, Erhebendes. Es ist in einer so filigranen Weise verästelt und verzweigt und erschließt sich nicht beiläufig. Ambivalent ist auch die Rolle des Autors, diese alte Figur vom Trickster: Er ist zugleich Autor und Schauspieler in dem Stück; er spielt mit, spielt vor, führt in gewissem Sinne Regie, wird aber auch das Opfer von seinem Traumspiel und diesem Blick auf sich selbst. Was ist das für ein Schriftsteller, hinter dem wir nicht zu Unrecht Handke selber vermuten dürfen? Hans Höller: Handkes eigene Biografie als Kind eines Soldaten der deutschen Wehrmacht und einer slowenischen Mutter wird hier zum Gleichnis der familiären und politischen Konflikte in Kärnten. Aber seine Person und sein Werk und die schöne Zweisprachigkeit dieses Stücks verweisen auch auf die Idee einer rettenden Aufhebung dieser sprachlichen und kulturellen Gegensätze, und das Stück selbst wird, davon bin ich überzeugt, zur längst fälligen politischen Lösung dieses Konflikts beitragen. Wenn der Autor selbst auf der Bühne zur literarischen Figur wird, wiederholt sich letztlich etwas, was sein fragendes Schreiben von Beginn an bestimmt: sich selber im Erzählen gegenübertreten zu können, mehr über sich zu erfahren und sich auf befreiende Weise mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Die Ich-Thematik, die Handke so oft zum Vorwurf gemacht wurde, ist Teil der politischen Komplexität des Stücks, insofern es Ich-Geschichte und Historie verschränkt und den subjektiven Bedingungen und Möglichkeiten des Handelns nachgeht. Thomas Oberender: Es ist auch Teil der Komplexität dieses Stückes, dass es nicht nur die Geschichte von Helden erzählt – es waren ja auch nicht alle Helden in dieser Familie –, sondern dass es auch die Kehrseite, nämlich die der Tragödie, mitteilt. Mit diesen Ambivalenzen entlässt das Stück den Zuschauer. Denn es zelebriert eben nicht die naive Wiederherstellung von Herrlichkeit, sondern zunächst die große Feier eines Traums, der auch Züge eines Alptraums in sich trägt und mit einer gewissen Melancholie am Ende feststellt, dass die Glücksmomente, diese kurzen Phasen, in denen sich all das gelohnt hat, vorüber sind – und wie es weitergeht, ist völlig ungewiss.