Soziale Erwartungsstrukturen in Organisationen als Leitungsaufgabe

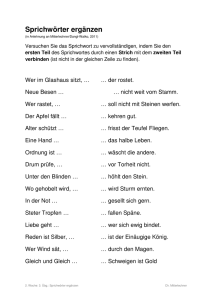

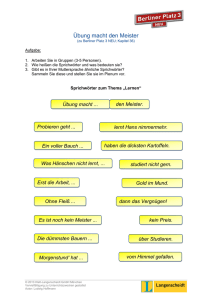

Werbung

Soziale Erwartungsstrukturen in Organisationen als Leitungsaufgabe Arbeitspapier im „Master-Salon“ der EHH/HAW am 12.01.2010 1. Einleitung Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die Gelegenheit, gemeinsam mit Ihnen über ein Thema nachzudenken, das mich seit einiger Zeit beschäftigt – nicht erst, seit ich im Masterstudiengang der EHH verantwortlich für das Modul „Leiten“ bin. Es die Frage nach Beziehungen zwischen Menschen, genauer nach Erwartungen, die Menschen aneinander zwar haben, in der Regel aber nur selten klar aussprechen (können), weil sie schlicht meist unbewusst sind. Jeder, der die Konflikte einer Liebesbeziehung kennt, wird wissen, was ich meine. Nun möchte ich dieses große – auch pastoralpsychologisch zu bearbeitende Thema – natürlich im Rahmen dieses Master-Salons bezogen auf Erwartungen und soziale Erwartungsstrukturen in Arbeitsbeziehungen in Organisationen diskutieren – noch genauer: ich möchte fragen, was sind solche impliziten Erwartungsstrukturen und inwiefern sind sie für Leitung ein Thema? Den Ausgang möchte ich nehmen mit einem uns allen ganz bekannten, aktuellen Tagesordnungspunkt: Bildungsstreik, geplante Reformmaßnahmen, die Reform der Reform, die Hochschullandschaft, Veränderungsprozesse, teils radikal (von der Wurzel her!), die nicht nur bildungspolitische Themen berühren, sondern m.E. auch die Struktur von Erwartungen in Bildungsorganisationen. In einem Artikel der Süddeutschen Zeitung vom Dezember berichtet Stefan Kühl, Professor für Organisationssoziologie in Bielefeld, den Organisationsforscher Fritz Simon zitierend, wie in Reformprozessen einander widersprechende Sprichwörter produziert werden, Leitideen gleich, die den Charakter, die Zielrichtung, ja, die (neue) Kultur, die durch die Reform angestrebt wird, beschreiben sollen. Sprichwörter gehören in der Organisationskulturforschung zu den artikulierten Normen, nach dem Kulturebenenmodell von Ed Schein die zweite Ebene innerhalb seines Drei-Ebenenmodells von sichtbaren Artefakten, artikulierten Werten/Normen und (unsichtbaren & kulturgeprägten) Grundannahmen (Edgar H. Schein 2006). Solche Sprichwörter gab es auch an Universitäten und Hochschulen schon immer, sie sind so etwas wie geronnene Weisheiten dessen, was Gültigkeit beansprucht. In den Veränderungsprozessen, die durch die Reform der Reform der Hochschulreform bereits in vollem Gang ist - so Stefan Kühl - werden neue Sprichwörter kreiert , Glaubenssätzen gleich und eben einander widersprechend. Klassisch und bekannt ist das Beispiel: „Gleich und gleich gesellt sich gern.“ vs. „Gegensätze ziehen sich an.“ oder „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.“ vs. „Zum Lernen ist es nie zu spät.“ Diese sprichwörtlichen Weisheiten dienen neben anderen „Alltagstheorien“ (vgl. Tücke 2005:41f.) der Strukturierung von sozialen Situationen und der Vorhersage von Zukunftserwartungen etwa nach dem Motto, „Die Einführung von Studiengebühren fördert die soziale Auslese“ – was schon Gültigkeit beansprucht bevor es empirisch nachgewiesen werden konnte. In Reform- und Veränderungsprozessen, in denen Altes/Bewährtes und Neues/Verheißungsvolles miteinander konkurrieren, drücken einander widersprechende Sprichwörter oft die Hilflosigkeit der Agierenden aus, Widersprüche, die ich eher als Ambivalenzen verstehen möchte, miteinander auszubalancieren. 1 Organisationsforscher haben solche Widersprüchlichkeiten v.a. in Wand1 Innerhalb der an wohl allen Fachbereichen und in allen Studiengangsreformkommisionen stattfindenden Debatten kann die Forderung der Freiheit der Lehre und des Lernens als Gegensprichwort zur vehementen 1 lungsprozessen in Wirtschaftunternehmen untersucht.2 Sie finden sich aber auch in den Konzepten der Ambivalenzen und Dilemmata Sozialer Arbeit bzw. in den Paradoxien helfenden Handelns (vgl. Kleve 2007). Mich interessiert heute erstens, wie die so beschriebenen Widersprüche in Veränderungsprozessen entstehen, zweitens, wie sie auf die sozialen Erwartungsstrukturen in Organisationen wirken und drittens, inwiefern Wahrnehmung und Gestaltung eben dieser Sozialen Erwartungsstrukturen in den Widersprüchlichkeiten des Organisationsalltags durch Leitung insbesondere auf mittlerer Ebene möglich ist. Ich werde mich dabei auf das Konzept „Soziale Erwartungsstrukturen“ von Guido Becke (2008) beziehen und versuchen, diesen Ansatz in die Gestaltungsaufgabe von Organisationskulturen einzubinden. 2. Was geschieht in Veränderungsprozessen? Sie kennen vermutlich alle diese kleine Übung: falten Sie einfach mal die Hände, wie sie es gewohnt sind. – und nun legen Sie die Finger einmal andersherum ineinander. Das ist ungewohnt, fällt schwer, braucht, wenn es um mehr geht als nur das Händefalten, eine gewisse Überwindung, Neugier aber auch Vertrauen, dass nichts Schlimmes passieren wird. Angeregt werde ich zu solchen Veränderungen auf Organisationsebene wohl erst dann, wenn Veränderungen des Umfeldes eintreten, insbesondere Erwartungshaltungen von Anspruchsgruppen sich ändern und es offensichtlich keine Möglichkeit gibt, mit den gewohnten Alltagstheorien erfolgversprechend auf diese Veränderungen zu reagieren. Da sich (nicht nur in der Hochschullandschaft s.o.) die Umfeldbedingungen in diesem Sinne ständig zu verändern scheinen, wird zunehmend der Mythos des permanenten Wandels in komplexen Umwelten als die einzige Form der Beständigkeit beschworen. Stabilität von organisationaler Wirklichkeit kann nach diesem Bild nur in dauerhafter Veränderung liegen, und die Fähigkeit von Organisationen und ihren Kulturen, permanent Neues zu generieren, wird letztlich über ihren Erfolg und ihren Bestand entscheiden. Organisationen brauchen in diesem Bild eine Lernkultur, müssen dauerhaft und permanent lernende Organisationen sein. In einem weniger dynamischen dafür aber wesentlich tiefgreifenderen Ansatz wird auf Umfeldveränderungen mit fundamentalem Wandel, strategischer Neuausrichtung und grundsätzlicher Kulturveränderung reagiert. Die bestehende Organisationskultur wird dann als Haupthindernis und Barriere für Veränderung gesehen und nur mit einem radikalen Bruch, der allerdings mehrfach wiederholt werden kann, scheint Neuanfang und Überleben möglich. In beiden Ansätzen, dem permanenten oder dem fundamentalen Wandel, wird Organisationskultur und das ist die vorherrschende Forschungsrichtung nicht nur in der Betriebswirtschaftslehre - einerseits funktionalistisch auf den Unternehmenserfolg bezogen und diesem untergeordnet, andererseits wird davon ausgegangen, dass sie eine Gestaltungsaufgabe für Leitung darstellt gerade in solchen intendierten Veränderungsprozessen, die tiefgreifend und nachhaltig sein sollen. Umgedreht ist natürlich die bestehende Organisationskultur der Boden, auf dem sowohl Wahrnehmung als auch Deutung und Ausrichtung organisationaler Strategie- und Strukturgestaltung beruhen. Zu welchem der umrissenen Konzepte eine Organisation sich entscheidet, hängt also einerseits von ihrer Kultur ab, beeinflusst aber gleichzeitig die bestehende Kultur. Wenn ein fun- Einforderung der Standards der eigenen Disziplin, die man in vollgestopften Seminar-Modulen unterzubringen und abzuprüfen sucht, verstanden werden. 2 So etwa in den Managementprinzipien: „Mehr leisten mit weniger Ressourcen!“ oder „Wir brauchen flache Hierarchien und wollen gleichzeitig die Kontrollspannen von Führungskräften verkleinern!“ 2 damentaler Wandel angestrebt wird, so setzt man meist auf der Strukturebene an, die leichter zu verändern scheint als die kulturelle Ebene. So sollen lose, netzwerkartige, dezentralisierte Einheiten kooperatives und eigenverantwortliches Arbeiten fördern. Gleichzeitig fragmentieren solche lose verknüpften Arbeitseinheiten Beziehungsstrukturen in Organisationen. Das macht es leichter, sie zu teilen, auseinanderzureißen, zu verändern. Flexibilität ist eine der am stärksten eingeforderten Grundhaltungen, die einer flexiblen Struktur zu entsprechen hat. Was heißt aber eine flexible Kultur mit flexiblen Menschen in flexiblen Beziehungen für das Thema Erwartungsstrukturen? 3 An dieser Stelle ist es wichtig, an die zweite Funktion von Organisationskulturen neben der Anpassung an externe Anforderungen, nämlich die integrierende, beziehungs- und identitätsstiftende Funktion nach innen zu erinnern. Kulturelle Basisannahmen sagen etwas aus über das kollektive Weltbild innerhalb einer Organisation(Schreyögg 2005: 446). 4Sie strukturieren die Beziehungen von Menschen in Organisationen jenseits von sichtbaren Prozessbeschreibungen oder Arbeitsverträgen. Sie steuern und bedingen die Handlungsmuster, nach denen Menschen in Organisationen interagieren, je nach Stärke, Prägnanz, Akzeptanz- und Verankerungsgrad der Kultur. Die Kultur bestimmt somit auch, welche sozialen Erwartungen in Organisationen legitimer weise bestehen können und welche nicht. Organisationskultur und Erwartungen ist gemeinsam, dass sie zwar sichtbare Wiederspiegelungen in Strukturen, Prozessen, Leitbildern, artikulierten Werten usw. haben, in der Regel aber implizit, unsichtbar dahinter liegen und den sog. „blinden Fleck“ der Organisationswirklichkeit darstellen. Z.B. nehmen Praktiker, wenn sie über (ihre) Führungspraxis reden, gern Bezug auf Theorien, Annahmen, Kriterien von „guter Führung“ und gehen davon aus, dass sie selbst auch danach handeln. Allerdings liegt die Tücke des praktisch verankerten Führungswissens darin, dass es zum größten Teil implizit, selbstverständlich und damit nicht direkt zugänglich und abrufbar ist. Die einzelne Führungsperson hat somit nur beschränkt Zugang zu ihren effektiv im Handeln wirksamen Gebrauchs- oder Alltagstheorien, den durch Basisannahmen strukturierten Erwartungen und Erwartungserwartungen. Sie (neudeutsch) zu managen, stellt mithin eine der anspruchsvollsten Anforderungen an Führungskräfte dar, insbesondere wenn es im oben beschriebenen Sinne um Wandlungsprozesse geht. Um speziell in radikalen Veränderungsprozessen (s.o.), denen wir in den Hochschulen aber natürlich auch in Organisationen der Sozialen Arbeit zunehmend unterworfen sind, nicht in Aktionismus, innere Kündigung, Ausgebranntsein u.a. Fluchtreaktionen zu verfallen, lohnt es sich, die Aufmerksamkeit auf notwenige „zentrale Stabilitätsanker“ (Becke 2007:20) innerhalb der Organisationskultur zu lenken. Becke spricht hier von „achtsamer Wertschätzung“ des Bestehenden, welches sich reproduktiv nutzen lässt. So notwendig Veränderungen mit dem Fokus der Anpassung und Sicherung der Überlebensfähigkeit sind, so wichtig ist eben dieser achtsame Umgang mit stabilisierenden Werten innerhalb und außerhalb. Soziale Erwartungsstrukturen in ihrer integrierenden Wirkung brauchen Verlässlichkeit, Vertrauen, organisatorische Loyalität im Sinne kultureller Identifikationskerne.5 Nur, wenn diese stabil bleiben, ist nachhaltiger organisatorischer Wandel überhaupt möglich. In Organisationen der Sozialen Arbeit kommt erschwerend hinzu, dass die Forderung nach raschem Wandel kollidiert mit einem ausgeprägten Bedürfnis nach Stabilität. Das strukturelle Dilemma Sozialer Arbeit ist ja aufgrund der Natur der Arbeit helfender Berufe, die als „Stabi3 Vgl. dazu die eindrucksvolle Darstellung von Richard Sennet (2008) Die Grundprämissen innerhalb einer Organisation beziehen sich auf Annahmen über die Organisationsumwelt, Wahrheits- und Zeitvorstellungen, die menschliche Natur, menschliches Handeln und die sozialen Beziehungen. Sie sind implizit, also unsichtbar aber äußerst handlungsleitend. 5 Die Forderung nach raschem Wandel kollidiert in Organisationen der Sozialen Arbeit mit einem ausgeprägten Bedürfnis nach Stabilität – dies entspricht einem strukturellen Dilemma: Aufgrund der Natur der Arbeit helfender Berufe, die als „Stabilisierung von destabilisierten Systemen“ definiert werden kann, sowie der lebensgeschichtlichen und psychostrukturellen Prägung vieler Helfer, finden wir in psychosozialen Teams häufig ein Übergewicht der Werte von Kontinuität, Stabilität und Binnenorientierung auf die eigene Organisation. 4 3 lisierung von destabilisierten Systemen“ definiert werden kann, sowie der lebensgeschichtlichen und psychostrukturellen Prägung vieler Helfer, in Teams Sozialer Arbeit häufig ein Übergewicht der Werte von Kontinuität, Stabilität und Binnenorientierung auf die eigene Organisation zu finden ist. Denken wir an unsere kleine Eingangsübung : Veränderungen verunsichern zunächst, stellen Bestehendes, stellen Alltagsroutinen, die notwendig sind, infrage. Ergebnisse von Veränderungsprozessen sind trotz aller behaupteten Eindeutigkeit und Zielgerichtetheit meist offen und mehrdeutig und - wie einleitend beschrieben - oft in sich widersprüchlich. Diese Widersprüchlichkeit sorgt neben anderen Faktoren für Angst (um den Arbeitsplatz, angestammte Privilegien und Gewohnheitsrechte, Sicherheiten in Position und Anerkennung, Entwicklungsmöglichkeiten) und führt möglicherweise in Verweigerung, die dann durchaus berechtigt ist, wenn soziale Erwartungen, bzw. Versprechen nicht oder nicht mehr eingehalten werden. Es kommt also maßgeblich darauf an, in Veränderungen das Vertrauensband nicht reißen zu lassen, weil sich sonst in das implizite organisationskulturelle Gedächtnis dauerhaft Misstrauen und Enttäuschung einnistet und meist zwar nicht bilanzierte aber höchst wirksame Folgekosten zeitigt.6 Dabei sind Vertrauen und darauf aufbauend organisatorische Loyalität höchst fragile Beziehungs- oder auch Containmentbegriffe, die sich v.a. in sogenannten impliziten Arbeitsverträgen wiederfinden. Guido Becke hat in seiner Habilitation über Soziale Erwartungsstrukturen das Konzept der impliziten, psychologischen Verträge in Organisationen untersucht. Er kommt zu dem Ergebnis (Becke 2008: 253): „Im Rahmen des psychologischen Vertrages zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern wird eine mehr oder weniger stillschweigende und implizite Übereinkunft darüber erzielt, inwieweit sich auf der einen Seite Beschäftigte in der Arbeit mit ihren subjektiven Leistungspotentialen engagieren und einem Unternehmen Loyalität erweisen.“ Auf der anderen Seite enthalten solche impliziten Verträge über den formalen Arbeitsvertrag hinaus gemachte Zusagen, Zugeständnisse und Gegenleistungen der Organisation. Sie bilden aber ebenso auch implizite Erwartungen z.B. an freiwillig zu leistende Mehrarbeit, besonderes Engagement in Krisenzeiten seitens der Arbeitnehmer ab. In Restrukturierungs- und Veränderungsprozessen werden diese Verträge oftmals infrage gestellt und damit die aus ihnen resultierenden reziproken Erwartungsstrukturen einer Balance aus Geben und Nehmen in Arbeitsbeziehungen. Mitarbeitende in Organisationen beurteilen die Gültigkeit der in impliziten Verträgen festgelegten balancierten Reziprozität (vgl. zum Begriff Sahlins 2005) von Gabe und Gegengabe nach der Passung zwischen der Erfüllung ihrer eigenen Erwartungen7 und Erwartungen (besser sollte man wohl von Bedarfen sprechen) seitens der Organisation8 Wie komplex dieses Netz aus sozialen Erwartungen in Arbeitsbeziehungen innerhalb von Organisationen ist, zeigt sich wenn man die Vielfalt impliziter Verträge zwischen Bezugsgruppen in Organisationen genauer untersucht. Wie in der Organisationskulturforschung von lokalen Arbeits- und Subkulturen die Rede ist, so muss man auch die impliziten Verträge als ausdifferenzierte, vielfältige Beziehungsmuster zwischen Akteuren und Akteursgruppen verstehen, die sich über einen längeren Interaktionszeitraum vertikal und horizontal herausbilden. Soziale Erwartungsstrukturen sind nicht dyadisch und sie sind sozial eingebettet einerseits in die Kultur einer Organisation, andererseits in die kulturellen Deutungsmuster, die gesellschaftlich tradiert und biografisch, individuell angeeignet sind.9 6 Den Verlust an Vertrauen in Organisationen kann man auch als Zerstörung von Sozialkapital bezeichnen. z.B. nach Sicherheit, Anerkennung, außerordentliche Zuwendungen, Qualität und Sinnhaftigkeit der Arbeit, Work-Life-Balance 8 z.B. nach Loyalität, Anerkennung der Hierarchien und Autoritäten, Engagement über den Arbeitsplatz hinaus, Rollenverhalten – insbesondere die Erwartung an eine Disziplin des Seins über die berufliche Rolle hinaus, die sich im Konzept des Mitunternehmertums ausdrückt. 9 Dabei ist sicher zu beachten, dass Menschen in Organisationen die komplexe Wirklichkeit ihrer Beziehungen deuten nach Mustern, die z.T. aus anderen Lebensbezügen (Familie, Schule, Kindheit) stammen und projektiv auf Rollen, Strukturen, Erwartungen übertragen werden. In der US-amerikanischer Organisationsforschung spricht die soziologische Variante des Neo-Institutionalismus von der Prägung menschlichen Verhaltens durch kulturell verwurzelte Institutionen. Institutionen, verstanden als Normen und Regeln, können soziales Handeln 7 4 Angekündigte oder einfach angeordnete Veränderungen in Strategie, Struktur oder Kultur werden als soziale Indizien wahrgenommen, interpretiert und angeeignet – meist in einem dialogischen Prozess zwischen Mitarbeitenden, in dem es im positiven Fall zu einer Aneignung der angestrebten Veränderungen kommt und zu einer Transformation von Erwartungen. Das geschieht aber nur, wenn die wahren Veränderungsabsichten transparent gemacht werden und die Gültigkeit der der bisherigen Versprechen seitens der Organisation nicht infrage gestellt werden. Anderenfalls werden Veränderungsprozesse als Vertragsbruch erlebt mit vielfältigen Konsequenzen. Das oft nur als ein ökonomisches Tauschverhältnis von Leistung und Gegenleistung beschriebene Verhältnis von Bezugsgruppen in Organisationen ist – das sollte deutlich geworden sein – eher als ein auf Gegenseitigkeit angelegtes, moralökonomisches Verhältnis verstanden werden, in dem die Tauschwährung durchaus vieldeutig ist. 3. Die Veränderung von sozialen Erwartungsstrukturen am Beispiel des Downsizing Der Komplexitätsgrad von Sozialen Erwartungsstrukturen in Transformationsprozessen wird auf einer weiteren Ebene noch erhöht. Ich möchte das am Beispiel des sogenannten Downsizings zeigen. Dieser aus dem angelsächsischen Sprachraum kommende Begriff meint die organisatorische Konzentration von Organisationen oder Organisationsteilen. Er hat in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts Karriere gemacht, findet sich aber als Instrument des Changemanagements bis heute. Im Wesentlichen geht es dabei um die Reduktion der Personalstärke einer Organisation. Auf dem Sozial- und Gesundheitsmarkt findet sich das Konzept unter dem Begriff der Konzentration auf Kernprozesse bzw. Kernkompetenzen wieder. Gemeint ist damit die Auslagerung von Tätigkeiten, die nicht zu den Kernkompetenzen bzw. Kernprozessen gezählt werden, an externe Dienstleister oder Unternehmen, bei denen diese Leistungen Kernleistungen darstellen und bei denen man deshalb davon ausgeht, dass sie diese Leistungen wirtschaftlicher und in hoher Qualität erbringen können. Die Logik des Downsizings findet sich in vielen Tools des Changemanagements und – wenn auch versteckt – des Sozialmanagements. Nicht umsonst konnten sich Konzepte der „Dezentralisierung“ und der „flachen Hierarchien“ in Sozialer Arbeit auf breite Resonanz verlassen, entsprechen sie doch scheinbar dem akzeptierten „Welt- und Menschenbild“. (vgl. Merchel 2004:40) Gleichzeitig sind aber diese Konzepte in der Regel verbunden mit Restrukturierungsmaßnahmen, in denen sich Elemente des Downsizing verbergen – oft nur indirekt, wenn durch flache Hierarchien seitens der Organisation Verantwortung für nicht zu Verantwortendes auf eben jene flache Hierarchie ausgelagert wird oder die Leitungs- und Controllingspanne übergeordneter Einheiten erhöht wird. Die mit der Möglichkeit des Downsizing verbundenen – objektiven oder phantasierten - Gefahren liegen auf der Hand: die Bedrohung des Verlustes des Arbeitsplatzes, die Gefahr als Verlierer oder Sündenbock in einem Veränderungsprozess dazustehen, dem großen Ganzen geopfert zu werden. Diese Befürchtungen sind einerseits erfahrungsgesättigt, also sozusagen empirisch begründet, andererseits aber durch Deutungsmuster und Alltagstheorien zusammengefasst: „Am Ende trifft´s immer die Kleinen!“, „Der Fisch stinkt vom Kopf her!“, „Die Mitarbeiter an der Basis müssen am Ende doch die Suppe auslöffeln!“ einerseits einschränken und dieses andererseits ermöglichen. Sie bieten einen kulturellen Kontext, welcher die Interessenwahrnehmung von Individuen beeinflusst. In der Perspektive des soziologischen NeoInstitutionalismus werden insbesondere „Fragen der Legitimierung und der gesellschaftlichen Einbettung vorherrschender Grundüberzeugungen rationalen Handelns“ fokussiert. 5 Die These in unserem Zusammenhang lautet erstens: es kommt nicht von ungefähr, dass Veränderungsprozesse meistens mit Einsparungen und dementsprechend mit Personalabbau verbunden sind. Und zweitens: mit und in solchen Prozessen zeigen sich zutiefst kulturell verankerte Muster, nach denen wir die erlebten Veränderungen deuten. Veränderungskonzepte, die sich in der Regel als Planungsmaßnahmen mit hohem Rationalitätsgehalt darstellen, sind nach dieser These eingebettet in Werthaltungen – wie oben dargelegt meist unbewusster Art. Wie wir die Dinge sehen, basiert auf eben jenen beschriebenen (organisations-)kulturellen Basisannahmen, die nach meinem Empfinden trotz allen Wissens um die Wirksamkeit von Psychodynamiken, um die systemische Komplexität unseres Lebens immer noch auf eine im wesentlichen rational plan- und steuerbare Wirklichkeit setzen. Auf dieser Basisannahme resultiert oft die Missachtung der Dynamik sozialer Erwartungsstrukturen, deren Balance in Veränderungsprozessen in Frage gestellt wird und die es zu stabilisieren gilt. Fakt ist aber, dass durch alle Maßnahmen, die sich mit Prozessen des Downsizings verbinden, Menschen in ihrer materiellen und psychischen Existenz betroffen werden. Auf unser Thema bezogen heißt das, dass auch das labile Gefüge von Sozialen Erwartungen durch diese Prozesse betroffen ist. Downsizing – ob als Heilsmetapher des Gesundschrumpfens proklamiert oder durch scheinbar akzeptable Instrumente indirekt eingeführt – setzt Phantasien frei, schon bevor sie wirklich durchgeführt werden. Allein die Existenz der mittlerweile zutiefst kulturell verankerten Deutung unserer gesamtwirtschaftlichen Lage als einer des permanenten Ressourcenmangels, dem es zu begegnen gilt, verändert eben jene sozialen Erwartungen. Wo Mangel herrscht, habe ich nichts zu erwarten, sondern muss froh sein, wenn ich weitermachen darf. „Während noch in der politischen Ökonomie der 60er Jahre Bilder des Überflusses und der Großzügigkeit vorherrschten (und so soziale Erwartungsstrukturen bestimmten! Anm. d. Verf.), sind nun die neunziger von Bildern des Mangels und der Entbehrung bestimmt, und kaum eine Ressource (Geld, Liebe, Zuneigung, Zuverlässigkeit) ist noch in ausreichendem Masse vorhanden, um für uns alle ein Überleben zu gewährleisten: Dies ist die zentrale, unausgesprochene Angst unserer Zeit.“ (Stein 2003: 221) In dieser Weltsicht gilt Restrukturierung verbunden mit Downsizing und allen verwandten Konzepten wie der Glaubenssatz einer Patentlösung. Auch die eingangs erwähnten Reformvorschläge einer Hochschullandschaft des allgegenwärtigen Mangels sind unter dieser Perspektive zu diskutieren. Dabei macht es keinen Sinn, Downsizing als Teufelswerk zu verdammen – aber die Art seiner meist euphemistischen und verschleiernden direkten oder indirekten Implementierung hat zu einer tiefen Verunsicherung frustrierter, abhängiger, ohnmächtig wehrloser und oftmals psychisch verletzter Arbeitnehmer in vielen gesellschaftlichen Bereichen geführt – ich denke auch in der Bildungslandschaft und in der Sozialen Arbeit. Wenn die Metaphern (und Sprichwörter), in denen wir unsere Organisationswelten beschreiben als Königsweg zur Erschließung der implizit geltenden Werte und Basisannahmen gelten können, dann ist auf die Sprache zu achten, in der Mitarbeitende und Führungskräfte den angestrebten und durchgeführten Wandel beschreiben. Wenn in solchen Prozessen die Erfahrung mit Metaphern von Sündenböcken, Opferung, Überlebenskampf, Verrat 10 mit Sprichwörtern wie „ Jeder ist sich selbst der Nächste“ oder „Den letzten beißen die Hunde!“ beschrieben wird, dann greifen wir auf symbolische Welten zurück, die kulturell verankert und geprägt sind. In ihnen wird sehr genau ausgedrückt, worauf sich das Erleben scheinbar rational nachvollziehbarer Veränderungsnotwendigkeiten bezieht: Todesvorstellungen, extreme Bedrohung, Verletzung durch Isolation und fehlende Anerkennung. Soziale Erwartungsstrukturen in Organisationen werden langfristig von einem Klima beeinflusst, das mit solchen 10 Vgl. Sievers 2003 6 und ähnlichen Metaphern beschrieben wird – auch wenn der Wandel noch gar nicht vollzogen wurde. Die proklamierte Notwendigkeit des Wandels beinhaltet in unserer ökonomischen und (sozial-) politischen Realitätsbeschreibung immer schon die Gefahr dessen, was mit Downsizing und den verwandten Begriffen beschrieben werden kann.11 4. Leben in Organisationen unter Veränderungsdruck Nach meiner Überzeugung leben wir als Organisationsmenschen – natürlich mit unterschiedlichen Mitgliedschaften in unterschiedlichen Rollen in kulturell unterschiedlich stark oder weniger stark ausgeprägten Organisationen. Je nach Entwicklungsstand bzw. „Reifegrad“ (Schein 2003: 137) kann man Organisationen auch als symbolische Familien verstehen, in denen zumindest Arbeitsmenschen einen guten Teil ihrer Lebenszeit verbringen. Organisationen sind Teil unserer Lebenswelt und Interaktionen/ Interaktionspartner in diesen Organisationen sind ein Bestandteil unserer inneren Welt und somit eine Quelle unserer Befürchtungen und unseres Wohlbefindens. Vollzogene oder antizipierte Veränderungen stehen unter dieser Perspektive psychodynamischer Organisationswelten immer unter Verdacht, nicht nur die impliziten Verträge und Erwartungsstrukturen zu beschädigen, sondern auch einen Verlust der symbolischen Familie herbeiführen zu können – darin besteht ihre eigentliche Bedrohlichkeit. Ob dies so erlebt und interpretiert wird, hängt natürlich von den Wahrnehmungsmustern und Alltagstheorien, den kulturellen Deutungsprämissen ab, die Individuen und Gruppen zur Verfügung stehen. In jedem Fall führt die Permanenz des Wandels in Arbeitsbeziehungen zunehmend dazu, dass Organisationsmitglieder einander daraufhin beobachten, ob die intendierten Veränderungen den sozialen Kontrakt beeinflussen oder nicht. Werden Veränderungen als Vertragsverletzungen wahrgenommen, hat das Folgen: es gibt die Möglichkeit zum Widerspruch, zur allerdings riskanten Leistungszurückhaltung (Dienst nach Vorschrift), zur Abwanderung oder auch zur organisatorischen Loyalitätsbindung.12 Ob Loyalität als Reaktion gewählt wird, hängt unter anderem ab von der Stabilität der durch Soziale Erwartungsstrukturen über einen längeren Zeitraum herausgebildeten Vertrauensbeziehung innerhalb der Organisation. Der zweite Faktor ist die schon erwähnte Reziprozitätsbalance von Leistung und Gegenleistung: „Die Erwiderung von Gaben oder Leistungen durch Gegengaben oder Gegenleistungen kann erst nach längerer Zeit erfolgen. Von zentraler Bedeutung für diese tendenziell unausgeglichene Reziprozitätsform ist das Bestreben der Beteiligten, die soziale Beziehung fortzusetzen und damit auch ihre positive sozio-emotionale Beziehungsqualität zu reproduzieren. In diesem Sinne handelt es sich bei sozial generalisierter Reziprozität um eine Gemeinschaft stiftende und reproduzierende Reziprozitätsform.“ (Becke 2008: 403) 11 Was geschieht, wenn Metaphern zur Beschreibung von Organisationen ihre Gültigkeit verlieren, beschreibt Ahlers-Niemann (2007) eindrücklich am Beispiel der Metapher Alma Mater (nährende Mutter) für Universitätskulturen. Mit ihr verbinden sich Sehnsüchte, Erwartungen aber auch Beziehungsmuster z.B. zwischen Studenten und Professoren, die mit Sorge, Nahrung, Schutz zu tun haben, die Lernen erst ermöglichen. Diese Metapher hat an Wirksamkeit verloren, man kann eher von Stief- oder Rabenmutter sprechen. Damit hat die Organisation Universität eines ihrer prägenden Ideale verloren. Hinzu kommen die durch die Ökonomisierung der Bildungslandschaft in den 90er Jahren erfolgten Veränderungen, die aus Studenten Kunden, aus Fachbereichen Profitcenter und aus Professoren Bildungsmanager machen. 12 Meyer/Allen haben nach unterschiedlichen Begründungsgraden für Loyalitätsbindungen unterschieden. Sie nennen emotionale Bindungen, Kosten-Nutzen-Kalkulationen und normative Bindungen. Das Bestreben, Loyalität aufrecht zu erhalten, sei in Organisationen stärker ausgeprägt, in denen von Downsizing betroffene Mitarbeiter Dankbarkeit dafür entwickeln, dass sie von diesen Prozessen nicht betroffen sind. (zitiert nach Becke 2008: 282f 7 5. Fazit: Soziale Erwartungsstrukturen als Leitungsaufgabe Was ist nun in diesem Zusammenhang die Aufgabe von Leitung speziell auf mittlerer Ebene – also Abteilungs- oder Teamleitung? Ed Schein konstatiert, weil es subkulturelle Differenzen zwischen den Ebenen einer Organisation gibt, kommt der mittleren und unteren Führungsebene die Mittlerfunktion zwischen Veränderungsvorgaben und den durch die unterschiedlichen Logiken bedingten Alltagspraxen zu. (vgl. Schein 2009: 52) Das setzt natürlich voraus, dass bei einem kulturellen Veränderungsprozess Mitarbeitende und Management ein Interesse an Vermittlung haben und dialogische Verfahren zu nutzen bereit sind, die verständigungsbasiert sind und an einer langfristigen positiven Entwicklung sozialer Erwartungsstrukturen interessiert sind. Mit Blick auf die Hochschulpolitik (s. eingangs zitierten Artikel) und manche Prozesse in Einrichtungen sozialer Arbeit darf daran durchaus gezweifelt werden. Wie könnten in der Praxis solche akteursübergreifenden, dialogischen Verfahren aussehen? Ziel muss sein, die vielfältigen Wahrnehmungen der durch Veränderungsprozesse betroffenen Kultur- und Interaktionsbeziehungen in den Prozess einzubeziehen – sonst bleibt es bei autoritär angeordneten oder in einer Form von Oberflächenkosmetik proklamierten Corporate Identity, der Mitarbeitende sich durch die genannten Verhaltensweisen innerlich und äußerlich entziehen können. Methoden einer solchen durch mittlere Entscheidungs- und Leitungsebenen begleiteten Veränderungsprozesses könnten Dialoggruppen und –Workshops sein, die die unterschiedlichen Interessen, Bedürfnisse und Erwartungen von Akteursgruppen systematisch aufeinander beziehen und so das manchmal ungeheuer schnelle Change-Management entschleunigen können. Becke nennt das Verändern durch Erhalten auf dem Weg eines nicht konservierenden (alles soll beim Alten bleiben!) sondern reproduktiven Stabilisierens (Becke 2007: 23) Die sozialen Erwartungsstrukturen, zu denen die beschriebene Reziprozitätserwartung gehört, beinhalten das Gefühl für Gerechtigkeit und Fairness auf den Ebenen Verteilungs- , Verfahrens- und Interaktionsgerechtigkeit. Also: es geht letztlich bei der Leitungsaufgabe in Veränderungsprozessen um ein sehr bewusstes Wahrnehmen der Lasten und Privilegien, die durch die Veränderung neu zu verteilen sind. Es geht ferner um eine partizipative und diskursive Beteiligung in Entscheidungsprozessen und v.a. geht es darum, die Veränderung von Interaktionen und Interaktionsbeziehungen gerade in ihrem Erleben durch die Teilnehmenden wahrzunehmen und auszubalancieren. Ich will an dieser Stelle abbrechen und lade Sie ein, an eigenen Beispielen diese Thematik weiter zu denken. An meinem einleitenden Zitat könnte man z.B. fragen, wieweit das „Planungsmonster“ Hochschulreform (Kühl aaO.) den genannten Kriterien genügt und wer eigentlich wie Leitung und damit die genannten Leitungsaufgaben im Blick auf die Sozialen Erwartungsstrukturen in diesem Prozess wahrzunehmen hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hamburg 12.01.2010 Andreas Theurich 8 Literaturverzeichnis Adloff, Frank; Mau, Steffen (Hg.) (2005): Vom Geben und Nehmen. Zur Soziologie der Reziprozität. Frankfurt/Main: Campus-Verl. (Theorie und Gesellschaft, 55). Ahlers-Niemann, Arnd (2008): Das Unbehagen an der Universitätskultur. Sozioanalytische Reflektionen zum Unmöglichkeitsraum Universität. In: Freie Assoziationen, Jg. 11, H. 2, S. 23–45. Becke, Guido (2007): Vom Verhalten durch Verändern zum Verändern durch Erhalten. In: Zeitschrift für Organisationsentwicklung, H. 1, S. 18–25. Becke, Guido (2008): Soziale Erwartungsstrukturen in Unternehmen. Zur psychosozialen Dynamik von Gegenseitigkeit im Organisationswandel. Univ., Habil.-Schr. u.d.T.: Becke, Guido: Soziale Erwartungsstrukturen in Prozessen der Unternehmenstransformation--Bremen. Berlin: Ed. Sigma. Kleve, Heiko (2007): Ambivalenz, System und Erfolg. Heidelberg: Carl-Auer Kühl, Stefan (2009): Das Planungsmonster. In: Süddeutsche Zeitung, 03.12.2009. Online verfügbar unter http://www.sueddeutsche.de/jobkarriere/58/496374/text/, zuletzt geprüft am 08.01.2010. Merchel, Joachim (2004), Leitung in der Sozialen Arbeit. Grundlagen der Gestaltung und Steuerung von Organisationen. München: Juventa (Reihe Votum) Sahlins, Marshall (2005): Zur Soziologie des primitiven Tauschs. In: Adloff, Frank; Mau, Steffen (Hg.): Vom Geben und Nehmen. Zur Soziologie der Reziprozität. Frankfurt/Main: Campus-Verl. (Theorie und Gesellschaft, 55), S. 73–94. Schein, Edgar H (2003): Angst und Sicherheit. Die Rolle der Führung im Management des kulturellen Wandels und Lernens. In: Zeitschrift für Organisationsentwicklung, H. 3, S. 4–13, zuletzt geprüft am 17.09.2009. Schein, Edgar H (2006): Organisationskultur. The Ed Schein Corporate culture survival guide. 2., korrigierte Aufl. Bergisch Gladbach: EHP Ed. Humanistische Psychologie (EHP-Organisation). Schein, Edgar H (2009): Führung und Veränderungsmanagement. Bergisch Gladbach: EHP (EHPOrganisation). Sennet, Richard (2008): Der flexible Mensch. 5.A. Berlin: BvT Sievers, Burkhard (Hg.) (2003): Das Unbewusste in Organisationen. Freie Assoziationen zur psychosozialen Dynamik von Organisationen ; Beiträge aus 5 Jahren Freie Assoziationen. Gießen: PsychosozialVerl. (Reihe Psyche und Gesellschaft). Stein, Howard (2003): Todesvorstellungen und die Erfahrung des organisatorischen Downsizing. In: Sievers, Burkhard (Hg.): Das Unbewusste in Organisationen. Freie Assoziationen zur psychosozialen Dynamik von Organisationen ; Beiträge aus 5 Jahren Freie Assoziationen. Gießen: Psychosozial-Verl. (Reihe Psyche und Gesellschaft), S. 217-247 Steinmann, Horst; Schreyögg, Georg; Koch, Jochen; Steinmann-Schreyögg (2005): Management. Grundlagen der Unternehmensführung ; Konzepte, Funktionen, Fallstudien. 6., vollst. überarb. Aufl. Wiesbaden: Gabler (Gabler-Lehrbuch). Tücke, Manfred (2005): Psychologie in der Schule - Psychologie für die Schule. Eine themenzentrierte Einführung in die Pädagogische Psychologie für (zukünftige) Lehrer. 4., überarb. und erw. Aufl. Münster: Lit (Osnabrücker Schriften zur Psychologie, 4). 9