Vergabe von Psychopharmaka unter suchtmedizinischen

Werbung

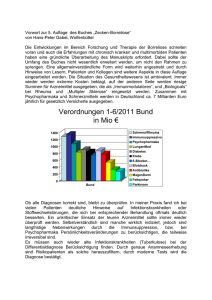

Vergabe von Psychopharmaka unter suchtmedizinischen Gesichtspunkten Einführung Insgesamt nehmen Frauen bis zu zweimal häufiger als Männer ärztlich verschriebene oder in Apotheken selbst erworbene Beruhigungs- und Schlafmittel, Antidepressiva und Neuroleptika, Schmerzmittel sowie Medikamente zur Gewichtsreduktion ein. Diese Medikamente, die psychotrope Wirkung zeigen, das heißt Schmerzen, negative Stimmungen, Unruhe und Ängste beeinflussen, helfen den Patienten, ihr Privat- und Berufsleben trotz vielerlei Beschwerden und Belastungen in den Griff zu bekommen. Wenn der Medikamentengebrauch über Monate oder Jahre hinweg erfolgt, kann dies verschiedene Gesundheitsbeeinträchtigungen und die Entwicklung einer Medikamentenabhängigkeit zur Folge haben. Vorsichtige Schätzungen gehen von 1,4 Millionen Medikamentenabhängigen, d. h. 2,9 % der Gesamtbevölkerung in Deutschland aus, wovon 610 000 Männer (2,5 %) und 750 000 Frauen (3,2 %) betroffen sein sollen. Nach Schätzungen aus Krankenkassendaten sind ca. 1,1 Millionen abhängig von Benzodiazepin-Derivaten, ca. 300 000 abhängig von anderen Arzneimitteln. Eine andere Studie (Auswertung von Rezeptblättern aus norddeutschen Arztpraxen) geht sogar, umgerechnet auf die bundesdeutsche Gesamtbevölkerung, davon aus, dass rund 2 Millionen Frauen und Männer von ärztlich verschriebenen Medikamenten abhängig sind. Da Schmerzmittel überwiegend selbst erworben werden, kann der Größenumfang von Schmerzmittelabhängigkeit in der Bevölkerung nur geschätzt werden. Auf der Basis von Hochrechnungen von Patientinnen und Patienten aus Schmerzzentren und Kliniken mit schmerzmittelinduzierten Kopfschmerzen rechnet man mit ca. 500 000 Betroffenen. Die international gültigen Definitionen für Substanzmissbrauch und –abhängigkeit können Medikamentenabhängigkeit und –missbrauch nur unzureichend erfassen. Dies trifft insbesondere für die sogenannte Niedrigdosisabhängigkeit zu, die insbesondere beim Dauergebrauch von benzodiazepinhaltigen Beruhigungs- und Schlafmitteln auftritt. Bei dieser weit verbreiteten Form von Medikamentenabhängigkeit kommen die Nutzerinnen und Nutzer mit einer relativ geringen Dosis auch über Jahre hinweg aus, ohne dass eine Dosissteigerung erfolgt. Die Dauermedikation dient hier auch dazu, Entzugserscheinungen der Medikamente zu vermeiden. Zwischen Medikamentenabhängigkeit und der Abhängigkeit von anderen psychotropen Mitteln wie Alkohol oder illegalen Drogen bestehen einige grundlegende Unterschiede: Psychotrope Medikamente sind keine Genussmittel, deren Anwendung nach eigener Entscheidung erfolgt, sondern Heilmittel, die meist verschrieben und auf ärztlichen Rat hin eingenommen werden. Im Vertrauen auf die ärztliche Verantwortung stellen auch Patientinnen und Patienten, die seit Jahren abhängig sind, ihren Medikamentengebrauch häufig nicht in Frage. Ärztinnen und Ärzten kommt bei der Prophylaxe von Medikamentenabhängigkeit eine besondere Mitverantwortung zu. Dauerkonsumierende psychotroper Medikamente gelten als krank, aber nicht als süchtig. Medikamentenmissbrauch und Dauerkonsum dienen über lange Zeit dem Erhalt der Funktionstüchtigkeit in Familie und Betrieb und wird von Angehörigen und Kollegen mitgetragen, sofern es überhaupt auffällt. Viele Medikamentenabhängige leben lange Zeit unauffällig und sozial gut oder sehr gut angepasst. Dadurch wird eine frühzeitige Intervention versäumt und die Entwöhnung erschwert. Ein Dauergebrauch psychotroper Medikamente kann in bestimmten Fällen therapeutisch sinnvoll sein und eine physiologische Abhängigkeit in Kauf genommen werden, wenn der Nutzen der Mittel mögliche Schäden überwiegt. Allgemeine Richtlinien zur Verordnung von Psychopharmaka Für die Behandlung einer Vielzahl psychischer Störungen und chronischer Schmerzzustände stehen mittlerweile eine große Anzahl wirksamer Psychopharmaka zur Verfügung, deren Verordnung leider immer noch viel zu häufig nicht gezielt indikationsgerecht, sonder symptomorientiert erfolgt. So werden z. B. Angst- und Spannungszustände, Unruhe, Schlafstörungen und depressive Verstimmungen rein symptomatisch mit hochpotenten Psychopharmaka wie Benzodiazepinen, Antidepressiva oder auch Neuroleptika behandelt, ohne die zugrunde liegende Erkrankung sorgfältig eruiert zu haben. Da die meisten Psychopharmaka nicht in Facharzt- sondern Allgemeinarztpraxen verschrieben werden, erscheinen einige Grundsätze für die „richtige“ Verordnung und den Umgang mit Psychopharmaka wichtig: 1. Psychopharmaka nur bei gezielter Indikation (Erkrankung) Psychopharmaka sollten in der Regel erst dann verordnet werden, wenn sich nach einer sorgfältigen Untersuchung und Anamneseerhebung die Diagnosestellung einer zugrunde liegenden Erkrankung ergibt. Erst daraus resultiert die gezielte Indikation für die Vergabe eines Psychopharmakons. 2. Abklärung der medikamentösen Vorbehandlung und ggf. Suchtanamnese Im Rahmen einer sorgfältigen Anamneseerhebung sollten evtl. medikamentöse Vorbehandlungen erfragt und eine mögliche Suchtvorgeschichte abgeklärt werden. So werden z. B. alkoholabhängigen Patienten noch viel zu häufig, ohne es zu wissen, „als Ersatz“ Benzodiazepine verschrieben. 3. Adäquate Wahl des Psychopharmakons Bei gezielter indikativer psychopharmakologischer Behandlung ist die adäquate Auswahl des Psychopharmakons nach Wirkprofil unter Berücksichtigung möglicher Interaktionen mit anderen Medikamenten und Nebenwirkungen sowie Kontraindikationen unerlässlich. Die immer noch übliche Praxis der Verordnung von z. B. hochpotenten Depot-Neuroleptika (z. B. Imap) zur Behandlung von psychovegetativen Spannungszuständen, insbesondere bei Frauen in den Wechseljahren, ist kontraindiziert. Zugelassen ist dieses Medikament nur bei akuten und chronischen schizophrenen Psychosen und hat wie alle Neuroleptika ein erhebliches Nebenwirkungsspektrum bis hin zu irreversiblen Spätdyskinesien. 4. Einschleichende und individuelle Dosierung Psychopharmaka sollten während der Akuterkrankung nicht in größeren Mengen verschrieben werden, sondern mit einer einschleichenden Dosierung und individuellen Dosisanpassung, insbesondere bei älteren Patienten, auch aufgrund deren möglicherweise bereits eingeschränkten Leber- und Nierenfunktion. Ein Patient mit einer depressiven Erkrankung könnte durch die Einnahme einer 100er Packung eines Antidepressivums „erfolgreich Suizid begehen“. Aus suchtmedizinischer Sicht ist die immer noch viel zu häufige ambulante Verordnung von Distraneurin zum Alkoholentzug zum Teil in 100er Packungen in dieser Form kontraindiziert. Distraneurin sollte, wenn überhaupt ambulant, nur von suchtmedizinisch erfahrenen Ärzten in jeweils täglich abzuholenden Eintagesdosen verordnet werden. 5. Kurzzeitige, möglichst niedrige Dosierung bei Tranquilizern und Hypnotika Bei akuten Angsterkrankungen, akuten Belastungsreaktionen oder auch erheblichen Schlafstörungen kann die Indikation für die Vergabe von Tranquilizern und Hypnotika gegeben sein, wobei die Dosierung möglichst niedrig, aber ausreichend, sein sollte. Tranquilizer sollten in der Regel nicht länger als 6 – 8 Wochen verschrieben werden, da sich bereits nach dieser Zeit häufig eine körperliche Abhängigkeit entwickeln kann. Ein Absetzen dieser Medikamente sollte daher durch eine langsame Dosisreduktion erfolgen mit Übergang auf eine, wenn unbedingt erforderlich, diskontinuierliche Gabe (Bedarfsmedikation). Bei Patienten mit einer Abhängigkeitserkrankung sollten in der Regel keine Tranquilizer und Hypnotika verordnet werden, auch bei niedriger Dosierung ist das Phänomen der Niedrigdosisabhängigkeit weit verbreitet. Des weiteren darf hier die Gefahr des Umsteigens auf Ersatzmittel nicht unterschätzt werden. 6. Aufklärung und Information des Patienten Vor der Verordnung eines Psychopharmakons ist der Patient exakt über die Wirkungen und möglichen Nebenwirkungen sowie Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, insbesondere mit Alkohol, vom Verordner zu informieren und aufzuklären. Der Medikamenten-Beipackzettel ersetzt nicht das persönliche Gespräch zwischen Arzt und Patient. 7. Vermeidung der längerfristigen Kombination mehrerer Psychopharmaka Die längerfristige Kombination mehrerer Psychopharmaka sollte möglichst vermieden werden, häufig wird die therapeutische Möglichkeit eines Psychopharmakons z. B. durch eine Dosisanpassung nicht richtig genutzt oder die Wirkung (bei Antidepressiva bis zu 3 Wochen) nicht abgewartet. Es wird dann frühzeitig auf ein anderes Psychopharmakon „umgestiegen“, ohne das vorherige dann jedoch abzusetzen. So ist die Gabe von mehreren Antidepressiva oder Neuroleptika keine Seltenheit. Im Einzelfall ist die Verordnung von verschiedenen Psychopharmaka bei ausgewählten chronischen psychischen Erkrankungen (z. B. bipolare Störungen, rezidivierende depressive Störungen) sinnvoll. Für die Behandlung dieser Erkrankungen existieren in der Regel auch entsprechende Behandlungsleitlinien. 8. Persönliche Verordnung mit Verlaufskontrollen Eine persönliche Verordnung der Psychopharmaka mit Verlaufskontrollen ist zum Aufbau einer tragfähigen Arzt-Patient-Beziehung unumgänglich und trägt maßgeblich zur Compliance des Patienten bei, die indizierte Medikation auch tatsächlich einzunehmen. Gerade in der Anfangsphase der medikamentösen Behandlung einer psychischen Störung, z. B. einer schweren depressiven Episode, ist es notwendig, den Patienten nach einigen Tagen und nicht erst in 2 – 4 Wochen wieder einzubestellen, um den Verlauf der Erkrankung zu kontrollieren und ggf. frühzeitig die Medikamentendosis darauf abzustimmen oder andere therapeutische Maßnahmen einzuleiten (z. B. stationäre Behandlung). 9. Erstellung eines Gesamtbehandlungsplanes In einer tragfähigen Arzt-Patient-Beziehung sollte neben der psychopharmakologischen Behandlung auch ein Gesamtbehandlungsplan der psychischen Störung erstellt werden, der auch andere Therapieformen umfasst (ärztliches Gespräch, Psychotherapie, physikalische Maßnahmen, etc.). 10. Bei Langzeitmedikation Kooperation mit Facharzt Insbesondere bei einer Langzeitmedikation von Psychopharmaka, z. B. bei der Behandlung chronischer psychischer Erkrankungen wie rezidivierender depressiver Störungen, bipolarer affektiver Störungen oder schizophrener Psychosen, sollte zur Überprüfung der Indikationsstellung, der Dosierung und der Behandlungsdauer mit einem Facharzt kooperiert werden. Eine gesonderte Aufklärung der Patienten sollte über mögliche Nebenwirkungen bei Langzeitmedikation (z. B. Spätdyskinesien bei Neuroleptika) erfolgen, ggf. sollte auch ein Pass für die Lithium- und DepotNeuroleptika-Vergabe geführt werden. Insbesondere bei den o. g. chronischen psychischen Erkrankungen sollte die Beendigung einer psychopharmakologischen Behandlung fachärztlicherseits überprüft werden, wenn indiziert, sollte die Behandlung grundsätzlich durch langsam ausschleichende Dosisreduktion beendet werden. Auch bei nicht abhängigkeitserzeugenden Psychopharmaka kann es beim abrupten Absetzen zu sogenannten Rebound-Phänomenen kommen, d. h. Symptome, die vor der Behandlung bestanden, treten wieder gehäuft auf (z. B. Ängste, Unruhe und depressive Verstimmungen). Insbesondere nach dem abrupten Absetzen von Antidepressiva bei depressiven Störungen und Neuroleptika bei Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis kann es zu einem Wiederauftreten der depressiven Störung bzw. der Psychose kommen. Behandlung komorbider psychischer bzw. psychiatrischer Störungen bei vorliegender Abhängigkeitserkrankung Zur Komorbidität von Abhängigkeitserkrankungen mit psychischen bzw. psychiatrischen Störungen liegen eine Reihe klinischer und auch epidemiologischer Daten vor: In verschiedenen klinischen Untersuchungen fanden sich Prävalenzraten für Alkoholabhängigkeit bei Schizophrenen zwischen 20 bis über 50 %. Auch affektive Erkrankungen wie depressive Störungen, bipolare affektive Störungen, Dysthymien und Angsterkrankungen weisen eine hohe Komorbidität mit Abhängigkeitserkrankungen auf mit Prävalenzraten von bis zu 40 %. Man geht nach einigen Studien davon aus, dass ca. die Hälfte der Personen mit Substanzmissbrauch oder -abhängigkeit noch eine andere psychische komorbide Störung aufweisen. Eine individuell ausgerichtete Therapie von Abhängigkeitserkrankten muss auch eine evtl. vorhandene Komorbidität berücksichtigen. Der Hinweis unter vielen Entlassungsberichten aus Suchtfachkliniken an die Nachbehandler, bei der Vergabe von psychotropen Medikamenten äußerst zurückhaltend zu sein, sollte nicht zur Folge haben, dass Psychopharmaka-Behandlungen bei vorliegenden manifesten psychischen bzw. psychiatrischen Erkrankungen nicht durchgeführt werden. Medikamente wie Tranquilizer und Hypnotika vom Benzodiazepin-Typ mit hohem Abhängigkeitspotential sollten tatsächlich bei Abhängigen nicht mehr verordnet werden. Dazu zählen auch die benzodiazepinähnlichen Schlafmittel wie Zopiclon und Zolpiden mit zunehmender Verbreitung, die angeblich nach Angaben des Herstellers nicht abhängig machen sollen. Bei beiden Substanzen kann eine Abhängigkeitsentwicklung bei Langzeitgebrauch nicht ausgeschlossen werden, in Suchtfachkliniken werden mittlerweile Patienten behandelt, die unter einer erheblichen Abhängigkeit ähnlich die der Benzodiazepine von Zopiclon oder Zolpiden leiden. Dagegen sollte eine individuell ausgerichtete Therapie von Abhängigkeitserkrankungen auch evtl. vorhandene komorbide psychiatrische Störungen berücksichtigen, einschließlich der pharmakologischen Behandlung dieser Erkrankungen bei gegebener Indikation. Aufgrund ihrer besonderen Häufigkeit seien hier die depressiven Störungen und Angststörungen besonders hervorgehoben. Wegen der raschen Rückbildung depressiver Syndrome bei Alkoholabhängigkeit nach Abstinenzbeginn sollte zwei bis vier Wochen gewartet werden, bevor man die Indikation zu einer medikamentösen antidepressiven Behandlung stellt. (Ausnahme bildet sicher das Vorliegen einer schweren depressiven Episode mit oder ohne psychotische Symptome.) Die medikamentöse Depressionsbehandlung sollte nach den allgemeinen Richtlinien zur Verordnung von Psychopharmaka nur nach gezielter Indikation erfolgen. Bei einer ausgeprägten depressiven Erkrankung ist möglicherweise erst nach Einleitung einer antidepressiven Behandlung mit einer Besserung der depressiven Symptome (z. B. Antriebsstörung, Denkhemmung, Grübelneigung bis hin zum Schuldwahn) eine psychotherapeutische Behandlung möglich. Nicht zu unterschätzen ist die Tatsache, dass allein durch die Behandlung der Suchterkrankung depressive Symptome meist als Folge einer Anpassungsstörung reduziert bzw. aufgehoben werden können. Ebenso erscheint die psychopharmakologische Behandlung einer manifesten Angststörung bei einem Abhängigkeitserkrankten erst sinnvoll, wenn auch nach mindestens zwei- bis vierwöchiger Abstinenz die Angststörung persistiert. Zur Dämpfung von akuten und chronischen Ängsten werden leider viel zu häufig Beruhigungsmittel vom Benzodiazepin-Typ eingesetzt, die zwar in der akuten Situation gut wirksam sind, die aber bei längerem Gebrauch über mehr als sechs Wochen eher zu einer Chronifizierung der Angsterkrankung und zu einer zusätzlichen Benzodiazepin-Abhängigkeit führen. Neuere Studien belegen die Wirksamkeit von selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmern (SSRI) bei Angsterkrankungen und Panikattacken. Eine frühzeitige psychopharmakologische Behandlung von ausgeprägten Angsterkrankungen ermöglicht möglicherweise bei diesen Patienten erst eine psychotherapeutische Behandlungsmöglichkeit, die vorher aufgrund der ausgeprägten Angstsymptomatik nicht oder nur schwer möglich gewesen wäre. Psychopharmakologische Behandlungsstrategien haben sich insbesondere in der Kombination mit kognitiv-verhaltenstherapeutisch orientierten Behandlungen sowie Entspannungstechniken bewährt. Aus suchtmedizinischer Sicht ist also die Behandlung schwerer psychischer Störungen wie Depressionen und Panikattacken mit Antidepressiva unter Beachtung der allgemeinen Richtlinien zur Verordnung von Psychopharmaka indiziert und hilfreich. Auch die Kombinationstherapie zur Behandlung chronischer Schmerzen mit Antidepressiva erscheint sinnvoll. Kritisch ist dagegen anzumerken, dass die Verschreibung von Antidepressiva in Deutschland seit 10 Jahren kontinuierlich ansteigt, nicht als Folge einer indikationsgerechten Verordnung, sondern als Folge einer viel zu häufigen ausschließlich symptomorientierten Behandlung von z. B. Unruhe, Spannungs- und unklaren depressiven Verstimmungszuständen. Nicht jeder depressive Verstimmungszustand bzw. auch eine Anpassungsstörung bedarf einer medikamentösen Therapie, insbesondere dann nicht, wenn eine Behandlung der zugrundeliegenden Ursachen (z. B. soziale und familiäre Probleme) primär indiziert erscheint und damit möglicherweise blockiert oder verhindert wird. Klassische Antidepressiva, vor allem mit sedierender Wirkung, werden insbesondere von Abhängigen nicht selten aufgrund ihrer sedierenden Komponente als Suchtmittel missbraucht, häufig auch in Kombination mit anderen Suchtmitteln. Vor allem medikamentenabhängige und polytoxikomane Patienten missbrauchen diese Medikamente zum Teil in Hochdosisbereichen mit erheblichen toxischen Nebenwirkungen. Die Gruppe der neuen selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer mit einer überwiegend stimmungshebenden und aktivierenden Wirkung führen insbesondere bei langfristiger Anwendung nach neueren Untersuchungen nicht nur beim abrupten Absetzen zu Entzugserscheinungen, sondern offenbar lässt insbesondere bei Suchtpatienten mit der Zeit ihre Wirkung nach (Toleranzentwicklung), was in der Folge zu einer Dosissteigerung führen kann. Damit ist bei diesen Medikamenten offenbar auch ein gewisses Abhängigkeitspotential gegeben. So ist auch nicht verwunderlich, dass insbesondere der Serotonin-Wiederaufnahmehemmer Fluoxetin (Fluctin, in Amerika Prozac) überdurchschnittlich häufig aufgrund seiner aktivierenden Wirkung missbräuchlich nicht nur von Patienten mit einer Abhängigkeitserkrankung konsumiert wird, sondern auch von psychisch Gesunden als sogenannte Happy-Pill zur Aktivierung und Stimmungssteigerung eingesetzt wird. Aus suchtmedizinischer Sicht scheint an dieser Stelle aber auch erwähnenswert, dass sich seit Jahren die Vorwürfe der Unterdrückung von Negativdaten zur Wirkung der SSRI häufen. In vielen veröffentlichten klinischen Studien, die meist von den entsprechenden Arzneimittelfirmen finanziell gefördert werden, erscheinen die positiven Effekte oft „geschönt“. So wird seit einigen Jahren, durchaus mit Erfolg, teilweise manipulativ die Verordnung von Serotonin-Wiederaufnahmehemmern bei Kindern und Jugendlichen beworben. In diesem Zusammenhang werden aber in der Regel negative Auswirkungen der Vergabe von SSRI wie neu auftretende Angst, Agitation, Nervosität und Schlaflosigkeit nur am Rande erwähnt, die mögliche Zunahme von Suizidversuchen, absichtlichen Selbstverletzungen, psychotischen Depressionen und aggressiven Verhaltensweisen in der Regel von den Arzneimittelfirmen verschwiegen. Entsprechende Hinweise auf den Medikamenten-Beipackzetteln fehlen oder sind nicht eindeutig. Die Medikamentenhersteller, die gezielt Daten nicht veröffentlichen, gefährden damit die Therapiesicherheit, weil die Auswahlentscheidungen der Behandler auf einer verzerrten Datenbasis erfolgen. Die Ursachen für die vermehrte Verordnung von Antidepressiva werden auch in veränderten gesamtgesellschaftlichen Bedingungen vermutet, welche erhöhte Anforderungen an die individuellen Bewältigungskompetenzen stellen. Insbesondere verschiedene frauenspezifische psychosoziale und somatische Faktoren wie sexuelle oder körperliche Gewalterfahrung, Partnerschaftsprobleme sowie Stimmungsschwankungen (z. B. prämenstruelles Syndrom, pränatale Depression, Klimakterium) können dazu beitragen, die erhöhte Depressionsrate bei Frauen zu erklären mit der Folge einer Zunahme der entsprechenden Psychopharmaka-Behandlung, die leider noch viel zu häufig mit Beruhigungsmitteln vom Benzodiazepin-Typ erfolgt. Pharmakotherapie versus Psychotherapie? In früheren Jahren bestand insbesondere in der „analytischen Schule“ die Meinung, dass eine Psychotherapie in der Regel ohne gleichzeitige bzw. nach weitestgehend abgeschlossener Pharmakotherapie erfolgen sollte. Dagegen stehen aus heutiger Sicht Untersuchungsergebnisse, die belegen, dass z. B. bei einer ausgeprägten depressiven Störung oder Angsterkrankung die initiale Behandlung mit Psychopharmaka erst die Durchführung einer Psychotherapie ermöglichen kann. Es bestehen verschiedene Wechselwirkungen zwischen Pharmako- und Psychotherapie Wirkung der Pharmako- auf die Psychotherapie Positiv Stärkung von Ich-Funktionen Symptomatische Besserung macht therapiefähig Kurzfristige Entlastung Gewohnte Arzt-Patienten-Interaktion Seelische Störungen können wir andere Krankheiten behandelt werden Negativ Demotivierung des Patienten Konfliktvermeidung Bindung an das Medikament Verstärkte Abhängigkeit vom Arzt/Autonomieverlust Verstärkung des Krankheitsgefühls Wirkung der Psycho- auf die Pharmakotherapie Positiv Entspannung und Entlastung des Patienten Compliance-Verbesserung Negativ Symptomatische Verschlechterung Verstärkung des Krankheitsprozesses Compliance-Minderung Diese möglichen Indifferenzen zwischen Pharmako- und Psychotherapie sind deswegen so wichtig, da in der Regel der Verordner von Psychopharmaka nicht identisch mit dem Psychotherapeuten ist und diesbezügliche Absprachen in der ambulanten Versorgung, anders als im klinischen Alltag, nicht zur Tagesordnung gehören. Hier werden noch viele therapeutische Möglichkeiten nicht genutzt, obwohl bereits einige erfolgreiche Behandlungskonzepte in der Verhaltensmedizin bestehen, die beide Therapieformen im Rahmen eines gemeinsamen Behandlungskonzeptes einbinden (z. B. Behandlungsmodule bei bipolaren und depressiven Störungen). Abschlussbemerkung Der in vielen Abschlussberichten von Suchtfachkliniken vorkommende sinngemäße Hinweis „Bei der Vergabe von psychisch wirksamen Medikamenten ist äußerste Zurückhaltung geboten“ kann aus suchtmedizinischer Sicht, wie in dem Beitrag beschrieben, verstanden werden. Die Vergabe von Psychopharmaka erscheint also dann gerechtfertigt und hilfreich, wenn sie nach sorgfältiger Untersuchung und Anamnese-Erhebung bei gezielter Indikation unter Berücksichtigung einer möglichen Suchtvorgeschichte unter Beachtung der allgemeinen Richtlinien zur Verordnung von Psychopharmaka angewendet werden. Vor bzw. neben der psychopharmakologischen Behandlung einer psychischen Störung sollte ein Gesamtbehandlungsplan erstellt werden, der auch andere Therapieformen wie ärztliche aufklärende Gespräche und psychotherapeutische Verfahren umfasst. Literaturangaben Arznei-Telegramm 2005. Fluoxetin (Fluctin). U A.: „Tresorwissen“ gefährdet Patienten. 36, 1, S. 1-2 Bandelow, B., Bleich, S. & Kropp, S., 2004. Handbuch Psychopharmaka. Göttingen: Hogrefe-Verlag Berger, M. (Hrsg.) 2004. Psychische Erkrankungen. Klinik und Therapie. München: Urban & Fischer Börner, R.J. 2004. Citalopram und Escitalopram in der Therapie der Panikstörung mit und ohne Agoraphobie. In: Psychopharmako-Therapie. 11, 4, S. 110-120 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2002. Bericht zur gesundheitlichen Situation von Frauen in Deutschland. Schriftenreihe Band 209, S. 221-233. Stuttgart: Kohlhammer-Verlag Möller, H.J., Laux, G., & Kapfhammer, H.P. (Hrsg.) 2003. Psychiatrie und Psychotherapie. Berlin: SpringerVerlag Autor: Arnold Wieczorek Leitender Abteilungsarzt Kliniken Daun-Thommener Höhe 54552 Darscheid Tel.: 0 65 92/2 01-703 Fax: 0 65 92/2 01-751 e-Mail: [email protected]