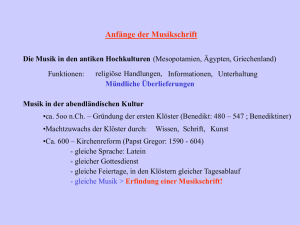

PETERS Was jeder über Musik wissen muss

Werbung