Musiklehre für Dummies. (Handout zum Referat: „Die große

Werbung

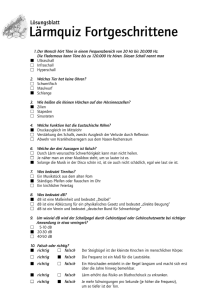

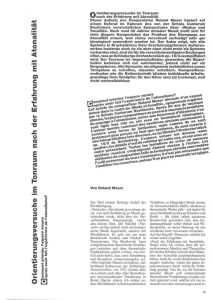

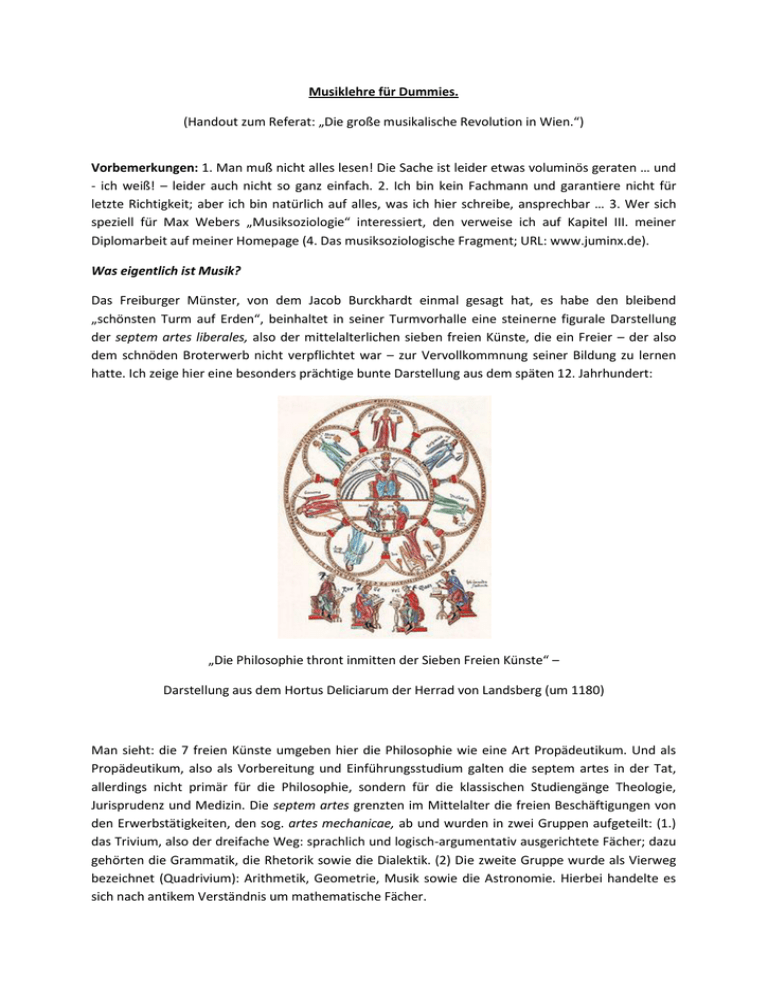

Musiklehre für Dummies. (Handout zum Referat: „Die große musikalische Revolution in Wien.“) Vorbemerkungen: 1. Man muß nicht alles lesen! Die Sache ist leider etwas voluminös geraten … und - ich weiß! – leider auch nicht so ganz einfach. 2. Ich bin kein Fachmann und garantiere nicht für letzte Richtigkeit; aber ich bin natürlich auf alles, was ich hier schreibe, ansprechbar … 3. Wer sich speziell für Max Webers „Musiksoziologie“ interessiert, den verweise ich auf Kapitel III. meiner Diplomarbeit auf meiner Homepage (4. Das musiksoziologische Fragment; URL: www.juminx.de). Was eigentlich ist Musik? Das Freiburger Münster, von dem Jacob Burckhardt einmal gesagt hat, es habe den bleibend „schönsten Turm auf Erden“, beinhaltet in seiner Turmvorhalle eine steinerne figurale Darstellung der septem artes liberales, also der mittelalterlichen sieben freien Künste, die ein Freier – der also dem schnöden Broterwerb nicht verpflichtet war – zur Vervollkommnung seiner Bildung zu lernen hatte. Ich zeige hier eine besonders prächtige bunte Darstellung aus dem späten 12. Jahrhundert: „Die Philosophie thront inmitten der Sieben Freien Künste“ – Darstellung aus dem Hortus Deliciarum der Herrad von Landsberg (um 1180) Man sieht: die 7 freien Künste umgeben hier die Philosophie wie eine Art Propädeutikum. Und als Propädeutikum, also als Vorbereitung und Einführungsstudium galten die septem artes in der Tat, allerdings nicht primär für die Philosophie, sondern für die klassischen Studiengänge Theologie, Jurisprudenz und Medizin. Die septem artes grenzten im Mittelalter die freien Beschäftigungen von den Erwerbstätigkeiten, den sog. artes mechanicae, ab und wurden in zwei Gruppen aufgeteilt: (1.) das Trivium, also der dreifache Weg: sprachlich und logisch-argumentativ ausgerichtete Fächer; dazu gehörten die Grammatik, die Rhetorik sowie die Dialektik. (2) Die zweite Gruppe wurde als Vierweg bezeichnet (Quadrivium): Arithmetik, Geometrie, Musik sowie die Astronomie. Hierbei handelte es sich nach antikem Verständnis um mathematische Fächer. Seite 2 von 8 Das ist der Grund, warum ich die sieben freien Künste hier ausführlicher erwähne: die Musik galt nämlich ursprünglich als eine menschliche Tätigkeit, die es mit dem Rechnen zu tun hatte: genauer gesagt: mit der Musiktheorie und den Tonarten, insbesondere als Grundlage der Kirchenmusik. Ganz anders als man das heute sieht: gilt hier doch die zeitgenössische musica – hierin vergleichbar der Malerei - geradezu als Inbegriff der weitestgehend regellosen Kreativität. Wenn also unlängst in unserem Eisler-Konzert die Pianistin Marina Kavtaradze in dem Stück „Tiger“ des amerikanischen Komponisten Henry Cowell (1897 – 1965) mit den Fäusten und sogar dem gesamten Unterarm einen Steinway-Langflügel1traktiert, dann klatschen die Leute heutzutage frenetisch. Das ist heute Musik. Mein Vater hätte mir was hinter die Löffel gegeben, hätte ich es gewagt, unser häusliches Klavier so zu traktieren … Versuchen wir mal ein klein wenig zu definieren; die Wikipedia schreibt: „Musik (μουσικὴ [τέχνη]: mousikē technē: „musische Kunst“) ist eine Kunstgattung, deren Werke aus organisierten Schallereignissen bestehen. Zu ihrer Erzeugung wird akustisches Material – Töne und Geräusche innerhalb des für den Menschen hörbaren Bereichs –, das einerseits physikalischen Eigengesetzlichkeiten, wie zum Beispiel der Obertonreihe oder Zahlenverhältnissen unterliegt, andererseits durch die Art seiner Erzeugung mit der menschlichen Stimme, mit Musikinstrumenten, elektrischen Tongeneratoren oder anderen Schallquellen gewisse Charakteristika aufweist, vom Menschen geordnet. Aus dem Vorrat eines Tonsystems werden Skalen gebildet. Deren Töne können in unterschiedlicher Lautstärke und Klangfarbe erscheinen und Melodien bilden. Aus der zeitlichen Folge der Töne und Geräusche verschieden langer Dauer entstehen Rhythmen. Aus dem Zusammenklang mehrerer Töne von jeweils anderer Tonhöhe erwächst Mehrstimmigkeit, aus den Beziehungen der Töne untereinander entsteht Harmonik. Die begriffliche Erfassung, systematische Darstellung der Zusammenhänge und deren Deutung leistet die Musiktheorie, mit dem Lehren und Lernen von Musik befasst sich die Musikpädagogik.“ … Zitat Ende; ich erspare uns jetzt mal die ausführlichen Darlegungen über Begriff und Begriffsgeschichte und zitiere allein den folgenden Satz: „Der Begriff Musik erlebte in den vergangenen Jahrtausenden mehrere Bedeutungswandlungen.“ Es ist also keineswegs ein für allemal klar, was Musik ist!!! Im folgenden möchte ich vier Fragen aufgreifen: 1. Was sind „organisierte Schallereignisse“, Klänge, Töne bzw. Geräusche? 2. Was sind ein Tonsystem, Tonleiter, Tonarten, Modi bzw. Skalen? 3. Was sind Akkorde, was ist Harmonik? Und abschließend: 4. Was ist Tonalität, Homophonie vs. Polyphonie? 1 Es handelte sich hierbei um das Modell D-274, das im Internet gebraucht mit 80.000 € gehandelt wird und bei Christie´s schon mal 1.2 Mio. $ erzielt hat … Seite 3 von 8 1. „Organisierte Schallereignisse“: Geräusche, Töne und Klänge Ich nehme eine Gitarre in die Hand und schlage den Resonanzboden – einigermaßen vorsichtig – gegen die Tischkante: es entsteht ein Geräusch. Dann nehme ich sie fachmännisch in die Hand und zupfe eine beliebige Saite: es entsteht ein Ton. Worin besteht der Unterschied? Der Begriff Ton entstammt dem Altgriechischen τόνος (= Spannung, Ton, Klang) zu τείνειν (= spannen; latinisiert tonus). Ich vermute: im Griechischen war das typische Musikinstrument ein Saiteninstrument (die Kithara): denn offenbar ist hier das Spannen von Saiten gemeint, die beim Loslassen einen Ton erzeugt. Etwas präziser, aber dennoch anschaulich, lesen wir bei Hermann v. Helmholtz (1821 – 1894):2 „Zuerst, was ist ein Ton? Schon die gemeine Erfahrung lehrt uns, daß alle tönenden Körper in Zitterungen begriffen sind. Wir sehen und fühlen dies Zittern, und bei starken Tönen fühlen wir, selbst ohne den tönenden Körper zu berühren, das Schwirren der uns umgebenden Luft. Spezieller zeigt die Physik, daß jede Reihe von hinreichend schnell sich wiederholenden Stößen, welche die Luft in Schwingung versetzt, in dieser einen Ton erzeugt. Musikalisch wird der Ton, wenn die schnellen Stöße in ganz regelmäßiger Weise und in genau gleichen Zeiten sich wiederholen, während unregelmäßige Erschütterungen der Luft nur Geräusche geben. Die Höhe eines musikalischen Tons hängt von der Zahl solcher Stöße ab , die in gleicher Zeit erfolgen; je mehr Stöße in derselben Zeit, desto höher der Ton. Dabei stellt sich … ein enger Zusammenhang zwischen den bekannten harmonischen, musikalischen Intervallen und der Zahl der Luftschwingungen heraus. Wenn bei einem Tone zweimal soviel Schwingungen in derselben Zeit geschehen, wie bei einem anderen, so ist er die höhere Oktave dieses anderen. Ist das Verhältnis der Schwingungen in gleicher Zeit 2:3, so bilden beide Töne eine Quinte, ist es 4:5, so bilden sie eine große Terz …“ Dieser Sachverhalt läßt sich am Oszilloskop (als Schwingungen) nachvollziehen.3 Aber erst, wenn sich Schwingungen wellenförmig in einem leitenden Medium (z.B. Luft) ausbreiten, entsteht Schall. Die Akustik versteht unter einem Ton sinusförmige Schallschwingungen im hörbaren Frequenzbereich, in der Musik müssen jeweils die sog. Obertöne4 hinzukommen, damit ein Ton entsteht (das wäre für die Akustik bereits ein Klang). Außerdem ist ein Ton definiert durch seine Tonhöhe, Tondauer und Lautstärke. 2 Das folgende Zitat entstammt: ders., Über die physiologischen Ursachen der musikalischen Harmonie. 1857.; hier zit. nach: o.N. [i.e.: Oskar Loerke, Peter Suhrkamp], Deutscher Geist. Ein Lesebuch aus zwei Jahrhunderten. Zweiter Band, Frankfurt a. M. o. Jahr, S. 234.- Max Weber hat Helmholtz rezipiert! 3 Zur physikalischen Seite der „Zitterungen“ vgl. Hubert Henle, Das Tonstudio-Handbuch, München 1990, S. 17 ff. (bei mir ausleihbar!). 4 „Ein Oberton, auch Teilton oder Partialton ist ein Ton, der mit einem Vielfachen der Frequenz eines Grundtons schwingt. Die Zusammensetzung der Obertöne macht das Charakteristische am Klang bzw. der Klangfarbe der meisten Musikinstrumente aus.“ Quelle: Wikipedia.- Die Obertonreihe eines Tons wird auch als „Harmonische“ bezeichnet. Daß ein bestimmter Ton auf unterschiedlichen Instrumenten je seinen charakteristischen Klang hat, liegt an den unterschiedlichen Obertonreihen: Wir hören es genau, ob ein c´ von einer Oboe, einem Saxophon oder einer Geige gespielt wird. Seite 4 von 8 2. Tonsystem, Tonleitern, Tonarten, Modi und Skalen Nun gibt es nicht allein einen Ton, sondern – prinzipiell – unendlich viele.5 Zur Erläuterung: Als Ausgangspunkt gilt der sog. Kammerton – das eingestrichene a (440 Hz).- Der in der wohltemperierten Stimmung – also etwa auf dem Klavier – herrschende Halbtonschritt wird heutzutage üblicherweise noch einmal in 100 cent unterteilt. Und stellt man die physikalischen Äquivalente der Tonhöhe dar, nämlich die Frequenzmodulation – gemessen in Herz (Hz) – so erhält man einen beliebig hoch differenzierten Tonvorrat.6 Die Auswahl aus dem Tonvorrat bezeichnet man als das Tonsystem: der „in einer Musikkultur verwendete (…) Tonvorrat und die Ordnungsprinzipien, die den Tonbeziehungen zugrunde liegen und die Funktionen einzelner Töne bzw. Tonstufen bestimmen. Tonsysteme sind somit ein zentraler Gegenstand der Musiktheorie bzw. Musikwissenschaft und stellen ein Mittel dar, verschiedene Musikkulturen miteinander zu vergleichen.“7 Aus diesem Tonsystem muß der Musiker eine Auswahl treffen, um zu musizieren: er bildet eine Tonleiter (= Skala). Und hier wird auch deutlich, warum die Musik den Alten vorrangig als eine mathematische Wissenschaft galt: denn ausgehend vom Oktavschritt (Teilungsverhältnis: 1/1) über die Quinte (2/3) und die Terz (4/5) wird die Akkordberechnung immer aufwendiger … 5 Jeder Chorsänger kennt die daraus resultierenden Probleme (Schwebungen, „unreines“ Singen usw.).- Max Weber, dessen Handexemplar von Helmholtz´ Lehre von den Tonempfindungen … sich in der UB der Uni Heidelberg befindet, markiert eigenhändig die Passagen, die davon berichten, daß in Italien Sänger anhand der reinen Stimmung ausgebildet wurden (vgl. MWG I/14, S. 64). 6 Das musikalische Gehör ist in der Lage, Unsauberkeiten der Intonation, also geringe Abweichungen der Tonhöhe von einem vorgegebenen Wert, zu erkennen. Versuche haben gezeigt, dass bereits acht Stunden Übung genügen, um an die diesbezügliche Fähigkeit von geschulten Musikern heranzukommen. Die Grenze liegt bei etwa ca. 3 cent (!), wobei dies aber nur dann gilt, wenn es sich um Töne handelt, die im Bereich der besten Wahrnehmbarkeit (um 500 Hz) liegen und ausreichend lange andauern. 7 Quelle: Wikipedia. Seite 5 von 8 Sieht man hier einmal von den außereuropäischen Tonystemen ab, so steht am Anfang dessen, was man kennen sollte, die pythagoreische Stimmung, die in Europa bis ins 16. Jahrhundert hinein üblich war. Sie wird auch als quintenreine Stimmung bezeichnet – und das erklärt auch, worum es hierbei geht: der Tonvorrat wird gewonnen, indem reine8 Quinten aufeinander geschichtet werden. Die pythagoreische Stimmung ist also eine sog. Distanzskala: Der pythagoreische Quintenzirkel.9 Ich lasse hier die sog. Kirchentonarten (= Modi) aus. Wichtig für das folgende sind sie deshalb, weil in ihnen die Dur-Moll-Differenzierung10 angelegt ist. Aus den Unzulänglichkeiten der alten Skalen – insbesondere in der Modulation (= dem Wechsel der Tonart) gab es Grenzen11 – entwickelte sich die reine (oder auch: natürliche) Stimmung: Ausgangspunkt ist hier die Fixierung der (großen) Terz (Frequenzverhältnis 5/4) - neben der Oktave und der Quinte, die ja bereits im pythagoreischen Tonsystem Bezugspunkte waren. Dies ermöglichte die klare Unterscheidung zwischen dem Dur- bzw. 8 Reine Quinten sind – jede Geigenspielerin weiß das! - etwas anderes als das, was auf dem Klavier als Quinte zu hören ist! Es gibt Menschen, die hören die Unterschiede … ich werde sie uns auf dem Syntheziser vorführen: da kann sich jeder selbst testen. 9 Das Frequenzverhältnis der reinen Quinte 3/2 entspricht 702 Cent. 10 … der Ionische bzw. Phrygische Modus. Die Dur-/Moll-Charakteristik wird als Tongeschlecht bezeichnet. Fügt man einen Grundton (= tiefster Ton einer Skala) hinzu, hat man die Tonart (das gilt aber noch nicht in den Modi!). 11 Diese Grenzen zeigten sich als „Unsauberkeiten“, „Intonationsprobleme“, „Verstimmungen“ usw. – so würden wir heutzutage jedenfalls die Phänomene benennen.- Es zeigten die Grenzen insbesondere in der Komposition, und genau das war auch der Punkt, an dem man die Grenzen schmerzlich empfand und nach besseren Lösungen suchte. Diese Suche hat im Grunde bis heute nicht aufgehört … Seite 6 von 8 Moll-Charakter einer Skala.12- Heutzutage sind uns die Dur- bzw. Molltonarten vertraut, bei denen die einzelnen Töne nach der sog. wohltemperierten Stimmung13 geordnet sind: die Oktave wird in 12 - gleiche! – Halbtonschritte unterteilt – ein „Notbehelf“, wie A. Schönberg formulierte:14 es fallen alle Kommata (= Intervalle) und sog. Diesen (= gr.: Rest, Überbleibsel; alle Tonschritte unterhalb dem Halbtonschritt) fort.15 Max Weber kommentierte die Folgen so: „Die notorisch größere Unreinheit der Intonation der nordischen gegenüber ialienischen Sängern dürfte ziemlich stark mit dadurch bedingt sein.“16- Wichtig sind hier funktionale Beziehungen zwischen einzelnen Tönen: der Leitton h führt17 zum c, der Gleitton f führt zu e.18 Diese funktionalen Beziehungen haben grundlegende Bedeutung für die klassische Harmonielehre, in der es nun um das Zusammenwirken mehrerer Töne geht. 3. Intervalle, Akkorde und Harmonik Haben wir uns bis jetzt lediglich mit einzelnen Tönen beschäftigt, so soll es im folgenden um das gleichzeitige Zusammenwirken mehrerer Töne gehen: Intervalle, Akkorde und Harmonien. Implizit haben wir bereits in jedem Klang einen Akkord enthalten - also bereits dann, wenn wir einen einzelnen Ton bilden: denn mit seiner Obertonreihe bildet jeder Ton bereits einen Akkord in nuce. Der einfachste Fall ist der Zusammenklang zweier Töne: das Intervall – zunächst aus dem skaleneigenen Tonvorrat. Hierbei entstehen Intervalle, die als harmonisch, wohlklingen gelten (Konsonanzen), und solche, die als Mißtöne gelten (Dissonanzen).19- Man kann die gesamte musiksoziologische Schrift Max Webers als einen Versuch sehen, die sich im Laufe der Zeit ändernden Abstände zwischen den einzelnen Intervallen zu deuten; sie ist ja Fragment, und es ist immer vermutet worden, daß das eigentlich Soziologische, das erst in den Schlußabschnitten sich andeutet – nämlich das musikalische Handeln – erst noch kommen sollte: denn die mehr oder weniger ausgeführte (Zweck-)Rationalität der Skalen gehört zu den musikalischen Ausdrucksmitteln. Fügt man nun – idealtypisch – einen dritten Ton hinzu, so ergibt sich der Dreiklang – wie er sich beispielsweise aus den Erfordernissen der Liedbegleitung ergab. Weil zwischen den einzelnen 12 Die kleine bzw. große Terz entscheidet über den Dur- bzw. Moll-Charakter einer Tonart. Der Begriff wohltemperierte Stimmung ist eigentlich ein Oberbegriff für eine ganze Reihe von temperierten Stimmungen, die in der Renaissance, im Barock und vielfach auch in späterer Zeit (bis in das 19. Jahrhundert) hauptsächlich für Tasteninstrumente gebräuchlich waren. Ich lasse das hier mal weg!- Auffällig ist – was bereits Weber anmerkte – daß es hinsichtlich der wohltemperierten „Temperatur“ offensichtlich auch das Phänomen einer Globalisierung gibt: denn selbstverständlich bauen auch Pop-Musik, Jazz usw. – die gesamte Trivialmusik – mehr und mehr weltweit auf ihr auf! 14 Arnold Schönberg, Harmonielehre, S. 20.350 f.; sie ist an die „Unzulänglichkeit der Instrumente“ gebunden! 15 Das sog. pythagoreische Komma, also die Differenz zwischen 7 Oktaven und 12 Quinten (= cent), die der pythagoreischen Stimmung inhärent war und die für Max Weber als der schlagende Beleg für einen nicht rationalisierungsfähigen Rest in der Musik galt, ist in der wohltemperierten Stimmung aufgehoben, wie man an jedem Klavier nachvollziehen kann. Der Preis hierfür ist eine gewisse Unreinheit in der Stimmung – d.h.: in den einzelnen Intervallen! 16 MWG 1/14, S. 279. 17 … natürlich nicht im Sinne starrer Gesetze! Es geht hier um Tendenzen. 18 Das gilt selbstverständlich allein für die C-Dur-Tonleiter; allgemein formuliert: die VII. Tonstufe leitet zur VIII. Stufe (Aufwärtsrichtung), die IV. Stufe gleitet zur III. Stufe (Abwärtsrichtung). 19 Insbesondere Oktaven und Quinten gelten in der klassischen Harmonik – aber bereits in der Antike – als konsonant, als typisches Beispiel für eine Dissonanz gilt das sog. „Teufelsmotiv“ (die verminderte Quinte). 13 Seite 7 von 8 Skalentönen funktionale Beziehungen herrschen,20 ergibt sich hieraus die gesamte hoch elaborierte klassische Harmonik bis hin zu ihrer Auflösung in der Spätromantik – etwa bei Richard Wagner!21 4. Homophonie vs. Polyphonie, Tonalität vs. „Atonalität“ Im Fall einer einfachen Melodieführung, mit einer harmonischen Begleitung22 – ursprünglich im Generalbass23 - spricht man von Homophonie (gr.: homophōnía, „Gleichklang“); insbesondere die Erfordernisse der Melodieführung verlangten nach einer Ausweitung des Tonraumes: die Chromatik (altgr.: χρῶμα, chroma, Farbe). Sie bezeichnet in der Musik die „Umfärbung“ der Tonstufen einer (diatonischen)24 Skala durch Erhöhen oder Erniedrigen (Hoch- bzw. Tiefalteration) um einen Halbton.25 Durch systematische Alteration der Stammtöne erhält man die heute gebräuchliche zwölftönige Skala, die unseren Tasteninstrumenten zugrundeliegt. Dasselbe Ergebnis erhält man durch den sog. Quintenzirkel: Legende: An der Außenseite dieses Kreises sieht man die Durtonarten (Großbuchstaben) und ihre zugehörigen Vorzeichen; an der Innenseite stehen die zugehörigen (parallelen) Molltonarten (Kleinbuchstaben), welche dieselben Vorzeichen wie ihre parallelen Durtonarten haben. Treten nun mehrere Stimmen gleichzeitig gleichberechtigt (obligat) auf, handelt es sich um Polyphonie. Im Werk von J. S. Bach (1685 – 1750) kommen beide Prinzipien zur Vollendung.26 Auch die Chromatik löst zunächst einmal nicht die funktionalen Beziehungen zwischen den einzelnen Tönen einer Skala (Grundton, Leitton, Gleitton) und den daraus gebildeten Harmonien (vor allem: 20 S. o.: z. B. die Leit- und Gleittöne! Max Weber bezeichnete die neuere (west-)europäische Musik als eine harmonisch rationalisierte Musik, während er in der Musik der Antike eine melodisch orientierte Musik sah – und zwar auf einem hohen Niveau, das uns Heutigen verlorengegangen ist (z. B.: Vierteltöne, die die traditionelle orientalische Musik noch heute kennt!). 22 Die Begleitung kann sowohl instrumental als auch vokal erfolgen. 23 Es handelt sich hierbei um eine spezielle Form der Notenschrift! 24 Diatonisch heißt skaleneigen: der Tonvorrat wird ausschließlich aus leitereigenen Tönen gebildet. 25 Die chromatischen Varianten zu f sind z. B. fis und fes. 26 Z. B.: Die Kunst der Fuge! 21 Seite 8 von 8 Tonika, Dominante, Subdominante) auf. Dies nennt man die Tonalität. Allerdings stieß insbesondere in der Romantik das Regelsystem an seine Grenzen, so daß man etwa bei Max Reger oder aber auch Richard Wagner vielfach gar keine funktionalen Bezüge – geschweige denn: eine Tonleiter! – erkennen kann. Eine logische Folge ist es, auf funktionale Bezüge zwischen einzelnen Tönen völlig zu verzichten und den gesamten Tonvorrat als gleichberechtigt anzusehen: Atonalität! Dies beinhaltet zugleich die Auflösung der klassischen Harmonik, die auf diesen Funktionen beruhte. Der Begriff Atonalität ist insbesondere mit der Zwölftonmusik von Arnold Schönberg (1874 – 1951) verknüpft, die unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg in Wien27 entstand – wobei man sofort hinzufügen muß, daß Schönberg sich immer gegen diese Bezeichnung verwehrt hat. Ihm ging es vielmehr um die „Emanzipation der Dissonanz“,28 und er sah in der auch als „Neue Musik“ bezeichneten Richtung lediglich eine bestimmte Kompositionstechnik mit speziellen Kompositionsregeln.29 In seinen eigenen Worten: „Diese Methode besteht [...] aus der ständigen und ausschließlichen Verwendung einer Reihe von zwölf verschiedenen Tönen. Das bedeutet natürlich, daß kein Ton innerhalb der Serie wiederholt wird und daß sie alle zwölf Töne der chromatischen Skala benutzt, obwohl in anderer Reihenfolge [als in der chromatischen Skala].“30 Hintergrund dieser – ja recht rigiden – Vorschrift war der Versuch, die Bildung eines tonalen Zentrums zu verhindern: Schönberg war der Meinung, daß sich ein solches Zentrum – wie es in der klassischen Harmonielehre insbesondere mit dem Grundton ergab – bereits bei einer (relativen) Anhäufung einzelner Töne ergeben würde. Allerdings erfuhr die Zwölftontechnik im musiktheoretischen Diskurs der Folgezeit noch vielfache Erweiterungen – z. B. wurde unter der Bezeichnung „Reihentechnik“ oder „serielle Musik“ auch mit nicht zwölftönigen Reihen experimentiert. Ich breche hier ab. Wie gesagt: All diese Ausführungen stellen lediglich ein elementares Propädeutikum zum Verständnis der Zwölftontechnik dar; mancher wird bereits dies für eine Überforderung halten. Dabei habe ich eine ganze Reihe grundlegender Probleme – wie etwa das der Notenschrift oder der Rhythmik31 – ausgelassen. Auch bin ich weit entfernt davon, in diesen Dingen ein wirklicher Kenner zu sein. Z. B. wäre ich außerordentlich dankbar dafür, wenn ich mal auf jemanden stoßen würde, der mir die letzten Geheimnisse der Transposition erklären könnte … By Joerg-U. Minx, im Mai 2014. Disclaimer: Die hier verwendeten Public-Domain-Graphiken entstammen der Wikipedia. 27 Man spricht auch von der „Zweiten Wiener Schule“, dazu gehören auch Alban Berg (1885 – 1935) und Anton Webern (1883 – 1945); aber auch Theodor W. Adorno (Schüler von Alban Berg) sowie Hanns Eisler (Schüler von Arnold Schönberg) werden hierzu gerechnet. 28 Arnold Schönberg, Gesinnung oder Erkenntnis?, in: o. N., Deutscher Geist, Bd. 2, Stuttgart u. a. , o. J., S. 714. 29 Vor allem gibt es die Regel, daß alle zwölf chromatischen Töne einer Skala einmal verwendet werden müssen, bevor sie erneut erklingen dürfen. Insofern handelt es sich hierbei in der Tat nicht um eine freie Atonalität.- Allerdings ist das mit den Regeln in der Musik so eine Sache: schon in der klassischen Kompositionslehre wurden die Regeln (z.B.: Verbot der Quint- und Qktavparallelen; usw.) immer wieder durchbrochen … Ich verweise in diesem Zusammenhang auf den Wikipedia-Artikel a.v. Zwölftontechnik! 30 Arnold Schönberg: Stil und Gedanke. Frankfurt a.M. 1995, S. 110. 31 Auch die ganze Musikalische Formenlehre fehlt: die Unterschiede zwischen einer Etüde und einer Sonate usw. …