Geschlechtsidentitätsstörungen im Kindes

Werbung

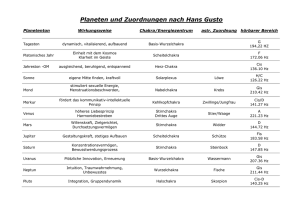

MEDIZIN DAE MEDIZIN ME073-08 SCHLUSSKORREKTUR / AK 5 LU/FA 7.11.2008 ÜBERSICHTSARBEIT Geschlechtsidentitätsstörungen im Kindes- und Jugendalter Zur aktuellen Kontroverse um unterschiedliche Konzepte und Behandlungsstrategien Alexander Korte, David Goecker, Heiko Krude, Ulrike Lehmkuhl, Annette Grüters-Kieslich, Klaus Michael Beier ZUSAMMENFASSUNG Hintergrund: Geschlechtsidentitätsstörungen (GIS) können sich mit unterschiedlicher Ausprägung bereits ab dem frühen Kleinkindalter manifestieren; die Prävalenzrate bei Kindern und Jugendlichen liegt unter einem Prozent. GIS gehen häufig mit emotionalen und Verhaltensproblemen sowie einer hohen psychiatrischen Komorbidität einher und zeigen eine große Variabilität im Verlauf. Unterschiedliche theoriegeleitete Erklärungs- und Therapieansätze, insbesondere frühzeitige hormonelle Interventionsstrategien, werden derzeit kontrovers diskutiert. Methodik: Selektive Medline-Literaturrecherche, Analyse der (inter-)nationalen Leitlinien und Ergebnisse einer interdisziplinär geführten Expertendiskussion. Ergebnisse: Weil größere Verlaufsstudien, insbesondere zu den Entstehungsbedingungen, fehlen, erscheint es unumgänglich, die Ansprüche an die Evidenz unterschiedlicher ätiologischer Konzepte etwas zu reduzieren. Es ist jedoch von einem komplexen bio-psycho-sozialen Krankheitsmodell auszugehen. GIS sind nur in 2,5 bis 20 % Erstmanifestationen einer irreversiblen transsexuellen Entwicklung. Es gibt nach derzeitigem Forschungsstand keine validen diagnostischen Parameter, die eine Persistenz der Symptomatik im Sinne einer "Transsexualität" sicher vorhersagen können oder diese zumindest als wahrscheinlich gelten lassen. Schlussfolgerung: Therapeutische Implikationen ergeben sich insbesondere aus den entwicklungspsychologischen und familiendynamischen Einflussfaktoren. Angesichts der geringen Rate dauerhaft transsexueller Entwicklungen geschlechtsidentitätsgestörter Kinder sind irreversible körperverändernde Maßnahmen frühestens nach Abschluss der psychosexuellen Entwicklung indiziert, deren identitätsstiftende Erfahrungen nicht durch pubertätsblockierende LHRH-Analoga eingeschränkt werden sollten. Dtsch Arztebl 2008; 105(): – DOI: 10.3238/arztebl.2008. Schlüsselwörter: Geschlechtsidentitätsstörung, Transsexualität, Geschlechtsumwandlung, Hormonbehandlung, Kindergesundheit Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters: Dr. med. Korte, Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Lehmkuhl Institut für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin: Dr. med. Goecker, Prof. Dr. Dr. med. Dr. phil. Beier Institut für Experimentelle Pädiatrische Endokrinologie: Prof. Dr. med. Krude, Prof. Dr. med. Grüters-Kieslich Charité-Universitätsmedizin Berlin Jg. 105 Heft . 2008 Deutsches Ärzteblatt S törungen der Geschlechtsidentität können sich mit unterschiedlicher Ausprägung bereits ab dem frühen Kleinkindalter manifestieren (1, e1). Die Betroffenen wünschen oder bestehen darauf, dem anderen Geschlecht anzugehören, zeigen geschlechtsatypische Verhaltensweisen, das heißt sie präferieren (Rollen-)Spiele, Kleidung und Spielkameraden des Gegengeschlechts und lehnen alles ab, was als zu ihrem biologischen Geschlecht gehörig angesehen wird (2, e2), sodass auch ihre Außenwelt sie – vor dem Hintergrund soziokultureller Geschlechtsstereotypien – als diskordant zu ihrem Geburtsgeschlecht wahrnimmt. Mitunter kommt es bereits bei jungen Kindern zur radikalen Ablehnung oder Verleugnung des eigenen Geschlechts oder zu der Überzeugung beziehungsweise dem Wunsch, konträrgeschlechtliche Genitalien zu erlangen. Zur Kennzeichnung der schwerer betroffenen Kinder wird die Bezeichnung „GIS im engeren Sinne“ empfohlen. Kasten 1 gibt die – bezüglich der Problematik zu präziserenden – DSM-IV-TR-Kriterien für Geschlechtsidentitätsstörungen im Kindes- und Jugendalter (GIS) wieder (e3). Das Klassifikationssystem der WHO (ICD-10) führt die „Störungen der Geschlechtsidentität im Kindesalter“ (F64.2) gesondert neben den Entitäten „Transsexualismus“ (F64.0) und „Transvestitismus unter Beibehaltung beider Geschlechtsrollen“ (F64.1) sowie den „sonstigen“ (F64.8) und „nicht näher bezeichneten GIS“ (F64.9) im gemeinsamen Kapitel F64, „Störungen der Geschlechtsidentität“, auf (Kasten 2 und 3). Für die GIS im Kindesalter wird ein Beginn der Symptomatik deutlich vor der Pubertät gefordert; nachdrücklich weist die ICD-10 darauf hin, dass ein bloßes Abweichen von den kulturellen Geschlechterstereotypien (also bloße Knabenhaftigkeit bei Mädchen oder mädchenhaftes Verhalten bei Jungen) für diese Diagnose nicht ausreicht. „Transsexualismus“(F64.0) darf nur im Erwachsenenalter diagnostiziert werden (e4). GIS gelten als eine Erkrankung, die komplexen biopsychosozialen Bedingungen unterworfen ist (e5). Eine nennenswerte Anzahl von Patienten wird nur von wenigen Kliniken mit entsprechendem Forschungsinteresse rekrutiert (Toronto, New York, London, Amsterdam – in Deutschland: Frankfurt, Hamburg und 1 MEDIZIN KASTEN 1 DSM-IV-TR: Geschlechtsidentitätsstörung im Kindesalter (302.6) bzw. bei Jugendlichen und Erwachsenen (302.85) A. Ein starkes und andauerndes Zugehörigkeitsgefühl zum anderen Geschlecht (das heißt nicht lediglich das Verlangen nach irgendwelchen kulturellen Vorteilen, die als mit der Zugehörigkeit zum anderen Geschlecht verbunden empfunden werden). Bei Kindern müssen mindestens vier der folgenden fünf Merkmale gegeben sein: – wiederholt geäußertes Verlangen oder Bestehen darauf, dem anderen Geschlecht anzugehören – bei Jungen Neigung zum Tragen der Kleidung des anderen Geschlechts oder Imitation weiblicher Aufmachung; bei Mädchen das Bestehen darauf, nur eine dem männlichen Stereotyp entsprechende Kleidung zu tragen – starke und andauernde Neigung zum Auftreten als Angehöriger des anderen Geschlechts in Fantasie- und Rollenspielen oder anhaltende Fantasien über die eigene Zugehörigkeit zum anderen Geschlecht – intensiver Wunsch nach Teilnahme an Spielen oder Freizeitaktivitäten, die für das andere Geschlecht typisch sind – ausgeprägte Präferenz von Spielgefährten des anderen Geschlechts. Bei Jugendlichen und Erwachsenen manifestiert sich das Störungsbild durch Symptome wie geäußertes Verlangen nach Zugehörigkeit zum anderen Geschlecht, häufiges Auftreten als Angehöriger des anderen Geschlechts, das Verlangen, wie ein Angehöriger des anderen Geschlechts zu leben oder behandelt zu werden oder die Überzeugung, die typischen Gefühle und Reaktionsweisen des anderen Geschlechts aufzuweisen. B. Anhaltendes Unbehagen im Geburtsgeschlecht oder Gefühl der Person, dass die Geschlechtsrolle dieses Geschlechts für sie nicht die richtige ist. Bei Kindern äußert sich dieses durch eines der folgenden Merkmale: – bei Jungen die Behauptung, dass der Penis oder die Hoden abstoßend seien oder verschwinden werden oder die Behauptung, dass es besser wäre, keinen Penis zu haben, oder eine Aversion gegen Rauf- und Tobespiele und eine Ablehnung von typischem Jungenspielzeug, Jungenspielen und Jungenbeschäftigungen – bei Mädchen Ablehnung des Urinierens im Sitzen, die Behauptung, dass sie einen Penis haben oder ihnen ein solcher wachsen wird, oder die Behauptung, dass sie keine Brust bekommen möchten oder nicht menstruieren möchten, oder eine ausgeprägte Aversion gegen normative weibliche Bekleidung. Bei Jugendlichen und Erwachsenen manifestiert sich das Störungsbild durch Symptome wie das Eingenommensein von dem Gedanken, die primären und sekundären Geschlechtsmerkmale loszuwerden, zum Beispiel Nachsuchen um Hormone, Operation oder andere Maßnahmen, welche körperlich die Geschlechtsmerkmale so verändern, dass das Aussehen des anderen Geschlechts simuliert wird, oder den Glauben, im falschen Geschlecht geboren zu sein. C. Das Störungsbild ist nicht von einem somatischen Intersex-Syndrom begleitet. D. Das Störungsbild verursacht in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Beeinträchtigung in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen. Berlin) (1, 3–5). Die Prävalenz von GIS im engeren Sinne wird in einer Größenordnung unter 1 % angegeben (5, 6). Repräsentative Daten zur Häufigkeit von GIS im Kindes- und Jugendalter im deutschsprachigen Raum lieferten Bosinski et al., die für Schleswig-Holstein eine vergleichbare Prävalenzrate fanden (7); neuere Daten liegen nicht vor. Im Kindesalter gelten Jungen im Vergleich zu Mädchen als häufiger betroffen, wobei die Ursache dafür teilweise in der größeren Akzeptanz seitens des sozialen Umfelds gegenüber geschlechtsrollen-atypischem Verhalten bei Mädchen liegen dürfte (e6). Trotz fehlender prospektiver Studien besteht Konsens darüber, dass GIS bei Kindern und Jugendlichen einerseits häufig mit erheblichen emotionalen und Verhaltensproblemen und einer hohen psychiatrischen Komorbidität einhergehen (1, 8), andererseits – infolge der noch nicht abgeschlossenen psychosexuellen Entwicklung – eine große Variabilität und Plastizität im Verlauf aufweisen (e2). Mögliche Verläufe von GIS, zugleich wichtige Differenzialdiagnosen, zeigt die Grafik. 2 Vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte zwischen unterschiedlichen, mithin konträren wissenschaftlichen Positionen ist das Ziel dieses Beitrags, nach der vorangegangenen Darstellung der Leitsymptome und Diagnosekriterien im Folgenden einen Überblick über die Hypothesen zur bislang weitgehend ungeklärten Ätiologie von GIS zu geben. Im Anschluss wird die bisweilen sehr kontrovers geführte Diskussion zur Frage des vermeintlich „richtigen“ Therapieansatzes und einer frühzeitigen Hormonbehandlung erörtert. Dies schließt auch grundsätzliche Überlegungen zu ethisch-moralischen Prinzipien ärztlich-therapeutischen Handelns unter besonderer Berücksichtigung entwicklungspsychologischer Aspekte mit ein. Das methodische Vorgehen beruht auf einer selektiven Literaturrecherche inklusive einer Analyse der existierenden internationalen Leitlinien unter Einbeziehung eigener klinischer Erfahrungen und der Ergebnisse einer kritisch-konstruktiven Debatte innerhalb eines interdisziplinär-überregionalen Forschungsverbundes im Austausch mit internationalen Expertenteams. Jg. 105 Heft . 2008 Deutsches Ärzteblatt MEDIZIN KASTEN 2 ICD-10 F64.2: Störung der Geschlechtsidentität im Kindesalter Bei Mädchen A. Andauerndes intensives Leiden daran, ein Mädchen zu sein, und erklärter Wunsch, ein Junge zu sein (nicht begründet mit kulturellen Vorteilen für Jungen). Oder das Mädchen besteht darauf, bereits ein Junge zu sein. B. Entweder 1. oder 2.: 1. anhaltende deutliche Aversion gegen üblicherweise weibliche Kleidung und Bestehen auf typisch männlicher Kleidung, zum Beispiel männlicher Unterwäsche und anderer Accessoires; 2. anhaltende Ablehnung weiblicher anatomischer Gegebenheiten, die sich in mindestens einem der folgenden Merkmale äußert: – Behauptung, einen Penis zu besitzen oder dass ein Penis wachsen wird – Ablehnung, im Sitzen zu urinieren – Versicherung, keine Brüste zu bekommen oder nicht menstruieren zu wollen. C. Das Mädchen hat bis jetzt nicht die Pubertät erreicht. D. Die Störung muss mindestens sechs Monate vorliegen. Bei Jungen A. Andauerndes intensives Leiden daran, ein Junge zu sein, sowie intensiver Wunsch oder seltener, Behauptung, bereits ein Mädchen zu sein. B. Entweder 1. oder 2.: 1. Beschäftigung mit typisch weiblichen Aktivitäten, zum Beispiel Tragen weiblicher Kleidungsstücke oder Nachahmung der weiblichen Erscheinung, intensiver Wunsch, an Spielen und Zeitvertreib von Mädchen teilzunehmen, und Ablehnung von typisch männlichem Spielzeug, Spielen und Aktivitäten; 2. anhaltende Ablehnung männlicher anatomischer Gegebenheiten, die sich durch mindestens eine der folgenden wiederholten Behauptungen äußert: – dass er zu einer Frau heranwachsen wird (nicht nur in eine weibliche Rolle) – dass sein Penis und seine Hoden ekelhaft sind oder verschwinden werden – dass es besser wäre, keinen Penis oder Hoden zu haben. C. Der Junge hat bis jetzt nicht die Pubertät erreicht. D. Die Störung muss mindestens sechs Monate vorliegen. Ätiopathogenese – Neurobiologische und (entwicklungs-)psychologische Aspekte Entwicklung und Aufrechterhaltung von GIS werden als ein multifaktorielles Krankheitsgeschehen gesehen, bei dem individuell-psychische mit biologischen, familiären und soziokulturellen Faktoren zusammenwirken (e2). Dabei ist unter entwicklungspsychologischen Gesichtspunkten keineswegs von einem homogenen Patientenkollektiv mit einheitlicher Pathogenese auszugehen. Auf der Grundlage unterschiedlicher theoriegeleiteter Konzepte gelangt man zu differenten, nicht notwendigerweise widersprüchlichen, sondern sich ergänzenden Aussagen bezüglich möglicher kausaler Bedingungen (e7). Angesichts der noch unbefriedigenden Datenlage sind verallgemeinernde Aussagen nur mit Vorsicht zu treffen. Die neurobiologisch-genetische Forschung hat bislang keine überzeugenden Nachweise einer vorrangig genetisch beziehungsweise hormonell determinierten Ätiologie der GIS erbringen können (1). Untersuchungsergebnisse, die einen möglichen pränatalen Sexualsteroid-Einfluss und eine unzureichende Maskulinisierung/ Defeminisierung hypothalamischer Kernregionen („gender-role-centers“) durch pathologisch veränderte maternale Hormonspiegel nahelegen (e8, e9), wurden zuletzt relativiert (9). Andererseits lassen die Erfahrungen mit der Geschlechtsidentität bei Patienten mit ver Jg. 105 Heft . 2008 Deutsches Ärzteblatt schiedenen Intersex-Formen (zum Beispiel bei kompletten versus partiellen Androgenrezeptordefekten) eine biologische Hypothese zur Ausbildung der Geschlechtsidentitätsstörung im Sinne einer auf das Gehirn begrenzten Hormonresistenz zu (10, 11). Auch hirnanatomische Befunde an den dichotomen Kernregionen bei transsexuellen Patienten sprechen für eine biologische Teilkomponente in der komplexen Ätiologie der GIS (12). Weiterhin ist die Geschlechtsidentität allein durch Einflussnahme von außen, durch „Umerziehungsversuche“, bereits im Laufe des ersten Lebensjahres entgegen ursprünglicher Annahmen nicht mehr ohne Weiteres veränderbar (13), was ebenfalls auf eine frühe somatische Determinierung der Geschlechtsidentität hindeutet. Da außerdem körperlich-genitale Empfindungen die psychosexuelle und Geschlechtsidentitätsentwicklung erheblich beeinflussen können, ist insgesamt von einem Wechselspiel biologischer und psychosozialer Faktoren auszugehen; folglich sind ätiopathogenetische Einflüsse in beiden Bereichen zu vermuten (e10). Auf eine mögliche Traumaätiologie von GIS (14) und die Schnittmenge der psychopathologischen Befunde mit denen einer Borderline-Persönlichkeitsstörung wurde mehrfach hingewiesen (15, e11, e12, e13), wobei Letzteres nicht unumstritten ist (16). Ursächlich postuliert man eine empirisch häufig nachweisbare tiefgreifende Störung der Mutter-Kind-Be- 3 MEDIZIN KASTEN 3 ICD-10 F64: Störungen der Geschlechtsidentität (außer F64.2 ➔ Kasten 2) F64.0 Transsexualismus A. Die Betroffenen haben den Wunsch, als Angehörige des anderen Geschlechts zu leben und als solche akzeptiert zu werden, in der Regel verbunden mit dem Wunsch, den eigenen Körper durch chirurgische und hormonelle Behandlungen dem bevorzugten Geschlecht anzugleichen. B. Die transsexuelle Identität besteht andauernd seit mindestens zwei Jahren. C. Der Transsexualismus ist nicht Symptom einer anderen Erkrankung, wie zum Beispiel einer Schizophrenie und geht nicht mit einer Chromosomenaberration einher. F64.1 Transvestitismus unter Beibehaltung beider Geschlechtsrollen A. Tragen der Kleidung des anderen Geschlechts („cross-dressing“), um sich vorübergehend dem anderen Geschlecht zugehörig zu fühlen. B. Fehlen jeder sexuellen Motivation für das Tragen der Kleidung des anderen Geschlechts. C. Kein Wunsch nach endgültiger Geschlechtsumwandlung. F64.8 Sonstige und F64.9 nicht näher bezeichnete Störung der Geschlechtsidentität Für diese Diagnosen ist kein spezielles Kriterium definiert. ziehung (e14). Der Wunsch nach Zugehörigkeit zum anderen Geschlecht stelle ein traumakompensatorisches Reaktionsmuster dar und entspreche bei Jungen dem Versuch, die durch physische oder emotionale Abwesenheit der primären Bezugsperson gestörte Beziehung zur selben in der Fantasie wiederherzustellen, wobei er bei seinen Imitationsversuchen „Mutter sein“ mit „Mutter haben“ verwechsele (e15). Bei Mädchen indes wurde als Motiv für den Geschlechts(rollen-) wechsel ein Bedürfnis seitens des Kindes angenommen, sich selbst und die Mutter mittels des Erwerbs männlicher Stärke vor einem gewalttätigen Vater zu schützen (e16). Andere Autoren führen, entsprechend der psychoanalytischen Theorie, den Wunsch, dem anderen Geschlecht anzugehören, nicht auf eine Traumatisierung zurück, sondern betonen die klassisch-neurotische Kompromissbildung, durch Geschlechtsumwandlung auf symbolhafte Weise mit dem geliebten Elternteil symbiotisch zu verschmelzen (15, e17, e18). Die übermäßige Identifizierung mit dem Wunschgeschlecht diene der Bewältigung von Verlustängsten, die sich bei Jungen auf die verloren geglaubte Zuwendung der Mutter bezögen (17, e19, e20), während bei Mädchen durch Identifizierung mit dem Vater eine defizitär erlebte Mutterbeziehung ausgeglichen werden soll (18). Aus entwicklungspsycho(patho)logisch-psychiatrischer Perspektive sind derartige maladaptive Reaktionsweisen als Scheitern an einer Entwicklungsaufgabe, nämlich der Ablösung und Selbstbehauptung 4 sowie der sexuellen Reifung anzusehen. Die Geschlechtsumwandlung wird von einigen Heranwachsenden mitunter als Lösungsstrategie für sämtliche Probleme betrachtet, wenn ihnen gänzlich andere Entwicklungsaufgaben jenseits der Geschlechtsidentitätsfindung subjektiv als nicht bewältigbar erscheinen. Gerade bei Kindern und Jugendlichen muss von einer starken Intersubjektvariabilität bei der Verarbeitung von Konflikten beziehungsweise traumatischen Erfahrungen ausgegangen werden, die maßgeblich von individuellen Temperamentsfaktoren und vom jeweiligen Entwicklungsstand der kognitiven, emotionalen und sozialen Fertigkeiten abhängt (19). Die Lerntheorie und abgeleitete Positionen favorisieren ein Kausalitätsmodell, in dem ein exogen-verstärkender, aktiv-manipulativer Einfluss seitens der primären Bezugsperson(en) auf die Entwicklung konträrgeschlechtlicher Wesensmerkmale postuliert wird – ein Erklärungsansatz, der vorrangig dem elterlichen Wunsch, das Kind möge vom anderen Geschlecht sein, eine wesentliche Bedeutung zuschreibt (3). Eine erhöhte Rate psychischer Auffälligkeiten der Eltern wurde mehrfach hervorgehoben (20, 21). Es ist daher unabdingbar, die Psychopathologie der Bezugspersonen, deren „sexuelles Weltbild“, einschließlich eventuell erlittener sexueller Traumatisierungen, sorgfältig zu explorieren, um mögliche „transsexuellogene Einflüsse“ aufzudecken. Selbiges gilt für übergeordnete soziokulturelle Einflussvariablen. Besorgniserregend erscheint die Präsenz zunehmend jüngerer Vorbilder in den Medien, die euphorisiert über ihre Behandlung berichten. Ferner scheinen der Machbarkeitsgedanke, die Vorstellung, dass im Rahmen heutiger medizinischer Möglichkeiten eine Geschlechtsumwandlung problemlos durchgeführt werden kann, sowie die Tendenz, die Wahl des Geschlechts als eine Art „Grundrecht“ anzusehen, für die Zunahme von Umwandlungsbegehren bei Minderjährigen von Bedeutung zu sein (e10). Aktuelle wissenschaftliche Kontroverse – unterschiedliche Behandlungsstrategien Bei der Recherche der wissenschaftlichen Literatur findet man zwei verschiedene Positionen, welche zu unterschiedlichen Behandlungsansätzen führen: Eine Reihe katamnestischer Untersuchungen liefern Hinweise, wonach geschlechtsatypische Verhaltensweisen im Kindesalter häufig zu einer gleichgeschlechtlichen sexuellen Orientierung im Erwachsenenalter führen, jedoch nur in 2,5 bis 20 % der Fälle zu einer überdauernden Geschlechtsidentitätsstörung (3, 6, 22). Auch bei Vorliegen eines deutlichen Unbehagens im eigenen Geschlecht mit Aversion gegenüber den Genitalien (GIS im engeren Sinne) ist dies nur bei einer Minderheit der betroffenen Kinder Erstmanifestation einer irreversiblen transsexuellen Entwicklung (6). Die Irreversibilität der Symptomatik wird aber als unabdingbare Voraussetzung für die Diagnose „Transsexualismus“ und die Einleitung körperverändernder Maßnahmen angesehen. Die Jg. 105 Heft . 2008 Deutsches Ärzteblatt MEDIZIN ser Position entsprechend wird insbesondere in England und Kanada eine Hormonbehandlung oder Operation nicht vor Abschluss der somatound psychosexuellen Entwicklung empfohlen. Andernorts vertritt man die Auffassung, dass der Einsatz von LHRH-Analoga (LuteinisierendesHormon-Releasing-Hormon), die zu einer Blockierung der Gonadotropinsekretion und sekundären Hemmung der Sexualsteroide führen, als ein adäquates diagnostisch-therapeutisches Vorgehen anzusehen ist (23). Durch Einsatz der LHRH-Analoga soll der/die Patient/in Zeit haben, die Persistenz der GIS zu überprüfen, und es soll verhindert werden, dass irreversible somatische Veränderungen (insbesondere Stimmbruch und Barthaarinduktion) eintreten. Somit werde eine Entlastung erreicht und einer psychiatrischen Komorbidität vorgebeugt (24). Nach den Standards der Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association (2001) folgen der „vollständig reversiblen“ Gonadotropinblockierung in einem zweiten und dritten Schritt „partiell reversible“ (Östrogen/Testosteron-Therapie) und irreversibel-chirurgische Interventionen (e2). Das erhöhte Risiko diagnostischer Fehleinschätzungen bei frühem Therapiebeginn wird mit einem besseren Behandlungsergebnis im Falle zutreffender Indikation gerechtfertigt (e21). In den Niederlanden ist als frühester Zeitpunkt für eine Hormontherapie ein Mindestalter von zwölf Jahren festgelegt (e22). Analog den Leitlinien des British Royal College of Psychiatrists (1998) (e5) empfehlen die Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (2007) eine Therapie mit gegengeschlechtlichen Hormonen „möglichst nicht vor dem 16. Geburtstag“ zu beginnen, sprechen sich jedoch in Einzelfällen für die Anwendung von (reversibel) Sexualsteroid-hemmenden Substanzen zu einem deutlich früheren Zeitpunkt aus (25). Hierzu ist kritisch anzumerken, dass nicht das kalendarische, sondern vielmehr das Entwicklungsalter beurteilungsrelevant ist: Ein Abschluss der somatound psychosexuellen Entwicklung kann in Einzelfällen bereits mit 16 Jahren vorliegen, die meisten Jugendlichen sind aber in diesem Alter noch mitten in ihrer sexuellen Identitätsfindung, die man zunächst diagnostisch-therapeutisch begleiten muss. Hieran orientiert sich das Vorgehen der Autoren in einer seit 2007 an der Charité eingerichteten interdisziplinären GIS-Spezialsprechstunde (Jugendpsychiatrie, Sexualmedizin, pädiatrische Endokrinologie). Die 21 bis Mitte 2008 neu diagnostizierten Patienten (im Alter von fünf bis 17 Jahren; zwölf männlichen, neun weiblichen Geschlechts) wiesen alle psychopathologische Auffälligkeiten auf, die in vielen Fällen zur Vergabe einer weiteren psychiatrischen Diagnose führten. In der Regel fanden sich ebenfalls deutliche psychopathologische Auffälligkeiten bei den Eltern. Hintergrundproblematik beziehungsweise „Umwandlungsmotiv“ bei den 15 Jugendlichen war überwiegend eine Jg. 105 Heft . 2008 Deutsches Ärzteblatt GRAFIK Möglicher Verlauf von GIS im Kindesalter (F64.2) und Differenzialdiagnosen in der Adoleszenz. Mit Ausnahme der Intersex-Syndrome und der psychotischen Verkennung der Geschlechtsidentität (im Rahmen einer schizophrenen, schizotypen oder wahnhaften Störung) lassen sich viele Differenzialdiagnosen erst im diagnostisch-therapeutischen Prozess, nach Aufschlüsselung der vorliegenden sexuellen Präferenzstruktur ausschließen oder bestätigen. abgelehnte (ich-dystone) homosexuelle Orientierung (Grafik); letztere hätte man durch pubertätsblockierende Maßnahmen in ihrer Entfaltung aufgehalten. Pro und Contra einer frühzeitigen Hormontherapie Neben den teils unbestrittenen, teils aus Autorensicht zu relativierenden Pro-Argumenten einer raschen Reduktion des Leidensdrucks der Betroffenen durch die Unterdrückung der weiteren somatosexuellen Entwicklung, dem Hinweis auf bessere kosmetische Ergebnisse im Falle späterer Umwandlungsoperationen bei frühzeitig pubertätsblockierender und konträrgeschlechtlicher Hormontherapie sowie der Annahme einer Verbesserung des psychosozialen und sexuellen Funktionsniveaus, einschließlich einer Prävention psychiatrischer Komorbidität wird von den Befürwortern frühzeitiger hormoneller Interventionen meist ins Feld geführt, dass die Effekte einer pubertätsblockierenden Behandlung vollständig reversibel seien. Zutreffend ist dies ausschließlich bezo- 5 MEDIZIN gen auf die somatischen Folgen, nicht jedoch in Bezug auf die irreversible Beeinträchtigung des Prozesses der psychosexuellen Entwicklung. Den Vorteilen einer pubertätsblockierenden Behandlung stehen folgende Contra-Argumente gegenüber: Eine derartige Behandlung beeinflusst das sexuelle Erleben in Fantasie und Verhalten und verhindert aufgrund der Beeinträchtigung der sexuellen Appetenz und Funktionsfähigkeit, dass die Betroffenen altersgerechte (sozio-)sexuelle Erfahrungen sammeln und diese im Rahmen des diagnostisch-therapeutischen Prozesses auswerten können. Infolgedessen ist eine Aufschlüsselung der sich unter dem Einfluss der nativen Sexualhormone konsolidierenden sexuellen Präferenzstruktur und endgültigen geschlechtlichen Identität nahezu unmöglich (e10). Erfahrungen zeigen, dass sich in nicht wenigen Fällen das zuvor mit aller Entschiedenheit vorgetragene Umwandlungsbegehren deutlich neutralisiert und im Verlauf ein homosexuelles ComingOut der Betroffenen erfolgt (1, 3). Insofern muss der frühzeitige Einsatz hormoneller Maßnahmen auch unter dem Gesichtpunkt betrachtet werden, dass auf diese Weise homosexuelle Entwicklungen behindert werden, was nicht im Interesse der Patienten sein kann, die infolge der Hormontherapie nicht mehr die Möglichkeit haben, die entscheidenden Erfahrungen für ihre homosexuelle Identitätsfindung zu machen. Psychische Auffälligkeiten der Eltern (20) und deren Einflussnahme können die Konsolidierung von GIS begünstigen (21). Die sorgfältige Analyse und psycho- oder familientherapeutische Bearbeitung psychodynamisch relevanter Konflikte beziehungsweise transsexuellogener Einflussfaktoren, durchaus auch mit der Chance einer Auflösung des Umwandlungsbegehrens, droht bei rein biologistischer Herangehensweise und frühzeitiger Herbeiführung „schneller Lösungen“ durch Hormonbehandlung ins Hintertreffen zu geraten. Es gibt bisher keine gesicherten Erkenntnisse, wie sich eine hormonelle Behandlung vor Pubertätsabschluss auf die weitere Entwicklung der Geschlechtsidentität auswirkt oder inwiefern hierdurch gar iatrogen eine Persistenz der GIS induziert wird. Daher kann selbst bei einem retrospektiv als erfolgreich bewerteten Behandlungsfall nicht zwangsläufig davon ausgegangen werden, dass ursprünglich eine sichere transsexuelle Determinierung vorlag. Ein Kind oder Jugendlicher besitzt in der Regel nicht die nötige emotionale und kognitive Reife, um in eine mit lebenslangen Konsequenzen verbundene Behandlung einzuwilligen. Zu berücksichtigen ist, dass Kinder mit GIS überdurchschnittlich oft Defizite sozialer Kompetenzen, Verhaltensauffälligkeiten und psychiatrische Komorbiditäten aufweisen (5, 8), weshalb sie besonders empfänglich für die Verlockungen einer „schnellen Lösung“ vermeintlich all ihrer Probleme sind. 6 Fazit Die Diagnostik und Therapie von GIS im Kindes- und Jugendalter fällt in das Fachgebiet der Kinder- und Jugendpsychiatrie, die jedoch regelhaft die Expertise der Sexualmedizin und pädiatrischen Endokrinologie heranziehen sollte. Sofern nicht der Patient den theoretischen Konstrukten unterworfen, sondern umgekehrt die diskutierten Entstehungskonzepte und Kausalitätszuschreibungen kritisch am individuellen Fall überprüft werden, erscheint es statthaft, mithin sogar notwendig, sich gleichzeitig mehrerer Erklärungsansätze zu bedienen und diese für die klinisch-therapeutische Arbeit zu nutzen. Therapeutische Implikationen ergeben sich insbesondere aus den familiendynamischen Einflussfaktoren. Der Einsatz von entwicklungshemmenden (LHRHAnaloga) oder körperverändernden (Östrogene/Androgene) Hormontherapien darf aufgrund fehlender Datenlage und angesichts der potenziellen Gefahr einer Aggravierung von Geschlechtsidentitätsstörungen aus Sicht der Autoren nicht vor Abschluss der psychosexuellen Entwicklung erfolgen. Die somato-sexuelle Reife ist bei Mädchen mit Eintritt der Menarche, bei Jungen mit der ersten Ejakulation erreicht, was individuell sehr variabel zwischen 11 und 16 Jahren der Fall sein kann. Infolgedessen besteht auch hinsichtlich des Zeitpunktes der entscheidungsrelevanten Festlegung einer vollständig abgeschlossenen psycho-sexuellen Entwicklung ein großer Altersspielraum. Die kritische Frage der Reifebeurteilung und die damit verbundene Indikationsstellung für hormonelle Interventionen sollte daher nicht am Alter festgemacht, sondern individuell, auf den einzelnen Patienten bezogen und grundsätzlich interdisziplinär entschieden werden. Allerdings existieren keineswegs einfache Kriterien, welche den Abschluss der psycho-sexuellen Entwicklung definieren könnten. Auch die verfügbaren empirischen Daten über partnerbezogene sozio-sexuelle Entwicklungsschritte sind hierfür nicht geeignet – sie machen aber gleichwohl deutlich, dass im Alter von 17 Jahren immerhin ein Drittel der Jugendlichen beispielsweise noch keinerlei Erfahrungen mit Genitalpetting oder koitaler Intimität hat (e23). Für die Zukunft ist es erforderlich, in der Versorgung bundesweit zu einem einheitlich-interdisziplinären Vorgehen zu gelangen. Unter dieser Voraussetzung wäre eine Multicenterstudie möglich, um die Erfahrungen in der Betreuung von geschlechtsidentitätsgestörten Kindern und Jugendlichen auf eine breitere empirische Basis zu stellen. Vorrangiges Ziel muss es sein, anhand des weiteren Entwicklungsverlaufs der in ihrer sexuellen Identitätsfindung psychotherapeutisch begleiteten Patienten/innen fundierte Aussagen darüber treffen zu können, ob es belastbare Kriterien gibt, die auch einen frühzeitigen Einsatz pubertätsblockierender oder konträrgeschlechtlich-hormoneller Maßnahmen zumindest bei einer definierten Subgruppe vertretbar scheinen lassen. Jg. 105 Heft . 2008 Deutsches Ärzteblatt MEDIZIN Klinische Kernaussagen Geschlechtsidentitätsstörungen bei Kindern und Jugendlichen GIS im Kindesalter (ICD-10: F62.2; DSM-IV: 302.60) sind nur in 2,5 bis 20% Erstmanifestationen einer transsexuellen Entwicklung, gehen aber gleichwohl – auch aufgrund massiver Ausgrenzungserlebnisse – häufig mit einer erheblichen emotionalen Belastung betroffener Kinder (und ihrer Eltern) sowie einer hohen psychiatrischen Komorbidität, insbesondere behandlungsbedürftigen affektiven und sozialen Verhaltensstörungen einher. Ein Zusammenhang mit intersexuellen Anomalien muss klinisch beziehungsweise genetisch-endokrinologisch ausgeschlossen sein. GIS weisen bezüglich ihres Verlaufs eine hohe Variabilität und Plastizität auf, sind oft Vorläufer einer homosexuellen Orientierung; in der Adoleszenz sind die wichtigsten Differenzialdiagnosen einerseits Sexuelle Reifungskrisen (ICD-10: F66.0) oder eine abgewehrte (verdrängte beziehungsweise verleugnete) Ich-dystone homosexuelle Orientierung (ICD-10: F66.1), andererseits transvestitisch-fetischistiche Präferenzstörungen (ICD-10: F65.1), schwere Persönlichkeitsstörungen sowie – seltener – psychotische Erkrankungen. Vorrangiges therapeutisches Prinzip im Umgang mit geschlechtsidentitätsgestörten Kindern ist die Stärkung des Zugehörigkeitsgefühl zum Geburtsgeschlecht, ohne ihr atypisches Geschlechtsrollenverhalten negativ zu sanktionieren; die Einbeziehung der Eltern, meist auch der Schule beziehungsweise des Kindergartens in die Behandlung ist ebenso obligat wie die angemessene Berücksichtigung komorbider psychiatrischer Erkrankungen. Bei Adoleszenten ist eine ausgangsoffene diagnostischtherapeutische Begleitung beziehungsweise jugendpsychiatrisch-sexualmedizinische Behandlung geboten, die es den Betroffenen ermöglicht, ihren Identitätskonflikt auszuloten, wobei neben der Überprüfung der Persistenz des Umwandlungsbegehrens besonderes Augenmerk auch auf anderen ungelösten Entwicklungsaufgaben beziehungsweise -konflikten jenseits der GIS-Problematik liegen sollte. Die Diagnose einer transsexuellen, dass heißt irreversiblen GIS ist erst nach Abschluss der psychosexuellen Entwicklung und genauer Aufschlüsselung der – sich nur unter den Bedingungen eines nativen Hormonstatus konsolidierenden! – sexuellen Präferenzstruktur zulässig, weshalb der Einsatz pubertätsblockierender LHRHAnaloga oder konträrgeschlechtlicher Sexualsteroide während der Adoleszenz, unabhängig vom chronologischen Alter, nur in Einzelfällen und nach strenger Indikationsstellung, bei sicherem Vorliegen einer „Transsexualität in statu nascendi“ vertretbar erscheint. Interessenkonflikt Die Autoren Alexander Korte, Ulrike Lehmkuhl, David Goecker, Klaus Beier und Heiko Krude erklären, dass kein Interessenkonflikt im Sinne der Richtlinien des International Committee of Medical Journal Editors besteht. Grüters-Kieslich fehlt Manuskriptdaten eingereicht: 19. 3. 2008, revidierte Fassung angenommen: 15.10. 2008 LITERATUR 1. Zucker KJ, Bradley SJ: Gender identity disorders and psychosexual problems in children and adolescents. New York, London: Guilford Press 1995. 2. Bradley SJ und Zucker KJ: Gender identity disorder: a review of the past 10 years. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1997; 36: 872–80. 3. Green R, Roberts CW, Williams K, Goodman M, Mixon A: Specific cross-gender behaviour in boyhood and later homosexual orientation. Br J Psychiatry 1987; 151: 84–8. 4. Di Ceglie D: Gender identity disorders in children and adolescents. Br J Hosp Med 1995; 53: 251–6. 5. Cohen-Kettenis PT, Owen A, Kaijser VG, Bradley SJ, Zucker KJ: Demographic characteristics, social competence, and behavior problems in children with gender identity disorder: a cross-national, cross-clinic comparative analysis. J Abnorm Child Psychol 2003; 31: 41–53. 6. Zucker KJ: Gender identity disorders in children and adolescents. Annu Rev Clin Psychol 2005; 1: 467-92. 7. Bosinski HAG, Arndt R, Sippell WG, Wille R: Geschlechtsidentitätsstörungen bei Kindern und Jugendlichen: Nosologie und Epidemiologie. Monatsschr Kinderheilkd 1996; 144: 1235–41. 8. Wallien MS, Swaab H, Cohen-Kettenis PT: Psychiatric comorbidity among children with gender identity disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2007; 46: 1307–14. 9. Wallien MS, Zucker KJ, Steensma TD, Cohen-Kettenis PT: 2D:4D finger-length ratios in children and adults with gender identity disorder. 2008, Horm Behav 2008; 54: 450-4. 10. Hines M, Ahmed SF, Hughes IA: Psychological outcomes and gender-related development in complete androgeninsensitivity syndrome. Arch Sex Behav 2003; 32: 93–101. 11. Wisniewski AB, Migeon CJ, Meyer-Bahlburg HF et al.: Complete androgen insensitivity syndrome: long-term medical, surgical, and psychosexual outcome. J Clin Endocrinol Metab 2000; 85: 2664–9. 12. Zhou JN, Hofman MA, Gooren LJ, Swaab DF: A sex difference in the human brain and its relation to transsexuality. Nature 1995; 378: 68–70. 13. Kipnis K , Diamond M: Pediatric ethics and the surgical assignment of sex. J Clin Ethics 1998; 9: 398–410. 14. Coates S: Ontogenesis of boyhood gender identity disorder. J Am Acad Psychoanal 1990; 18: 414–38. 15. Meyer JK: The theory of gender identity disorders. J Am Psychoanal Assoc 1982; 30: 381–418. 16. Seikowski K, Gollek S, Harth W, Reinhardt M: Borderline-Persönlichkeitsstörung und Transsexualismus. Psychiatr Prax 2008; 35: 135–41. 17. Loeb LR: Analysis of the transference neurosis in a child with transsexual symptoms. J Am Psychoanal Ass 1992; 40: 587–605. 18. Gilmore K: Gender identity disorder in a girl: insights from adoption. J Am Psychoanal Ass 1995; 43: 39–59. 19. Korte A, Pfeiffer E, Salbach H: Traumatisierung im Kindes- und Jugendalter – Zur Problematik der Diagnose der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) im Kontext kinder- und jugendpsychiatrischer Begutachtungen. Praxis der Rechtspsychologie 2005; 15: 23–52. 20. Zucker KJ, Bradley SJ, Ben-Dat DN, Ho C, Johnson L, Owen A: Psychopathology in the parents of boys with gender identity disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2003; 42: 2–4. 21. Cohen-Kettenis PT, Gooren LJ: Transsexualism: a review of etiology, diagnosis and treatment. J Psychosom Res 1999; 46: 315–33. Jg. 105 Heft . 2008 Deutsches Ärzteblatt 7 MEDIZIN 22. Drummond KD, Bradley SJ, Peterson-Badali M, Zucker KJ: A follow-up study of girls with gender identity disorder. Developmental Psychology 2008; 44: 34–45. 23. Cohen-Kettenis PT, van Goozen SH: Pubertal delay as an aid in diagnosis and treatment of a transsexual adolescent. Eur Child Adolesc Psychiatry 1998; 7: 246–8. 24. Cohen-Kettenis PT, van Goozen SH: Sex reassignment of adolescent transsexuals: a follow-up study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1997; 36: 263–71. 25. Meyenburg B: Störungen der Geschlechtsidentität (F64) sowie der sexuellen Entwicklung und Orientierung (F66). Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie 2007; 167–78. Anschrift für die Verfasser Dr. med. Alexander Korte Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters Charité-Universitätsmedizin (CVK) Augustenburger Platz 1, D-13353 Berlin E-Mail: [email protected] SUMMARY Gender Identity Disorders in Childhood and Adolescence: Currently Debated Concepts and Treatment Strategies Introduction: Gender identity disorders (GID) can appear even in early infancy with a variable degree of severity. Their prevalence in childhood and adolescence is below 1%. GID are often associated with emotional and behavioral problems as well as a high rate of psychiatric comorbidity. Their clinical course is highly variable. There is controversy at present over theoretical explanations of the causes of GID and over treatment approaches, particularly with respect to early hormonal intervention strategies. 8 Methods: This review is based on a selective Medline literature search, existing national and international guidelines, and the results of a discussion among experts from multiple relevant disciplines. Results: As there have been no large studies to date on the course of GID, and, in particular, no studies focusing on causal factors for GID, the evidence level for the various etiological models that have been proposed is generally low. Most models of these disorders assume that they result from a complex biopsychosocial interaction. Only 2.5% to 20% of all cases of GID in childhood and adolescence are the initial manifestation of irreversible transsexualism. The current state of research on this subject does not allow any valid diagnostic parameters to be identified with which one could reliably predict whether the manifestations of GID will persist, i.e., whether transsexualism will develop with certainty or, at least, a high degree of probability. Conclusions: The types of modulating influences that are known from the fields of developmental psychology and family dynamics have therapeutic implications for GID. As children with GID only rarely go on to have permanent transsexualism, irreversible physical interventions are clearly not indicated until after the individual’s psychosexual development ist complete. The identity-creating experiences of this phase of development should not be restricted by the use of LHRH analogues that prevent puberty. Dtsch Arztebl 2008; 105(): – DOI: 10.3238/arztebl.2008. Key words: gender identity disorder, transsexuality, sex change, hormone treatment, child health @ Mit „e“ gekennzeichnete Literatur: www.aerzteblatt.de/lit+DÄ-NR+Jahr The English version of this article is available online: www.aerzteblatt-international.de Jg. 105 Heft . 2008 Deutsches Ärzteblatt