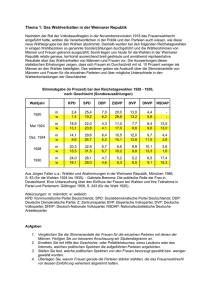

Wahlen und Wahlforschung Kai Arzheimer und Jürgen W. Falter

Werbung