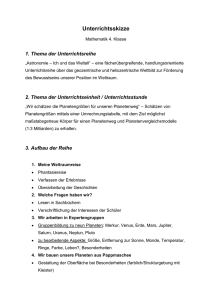

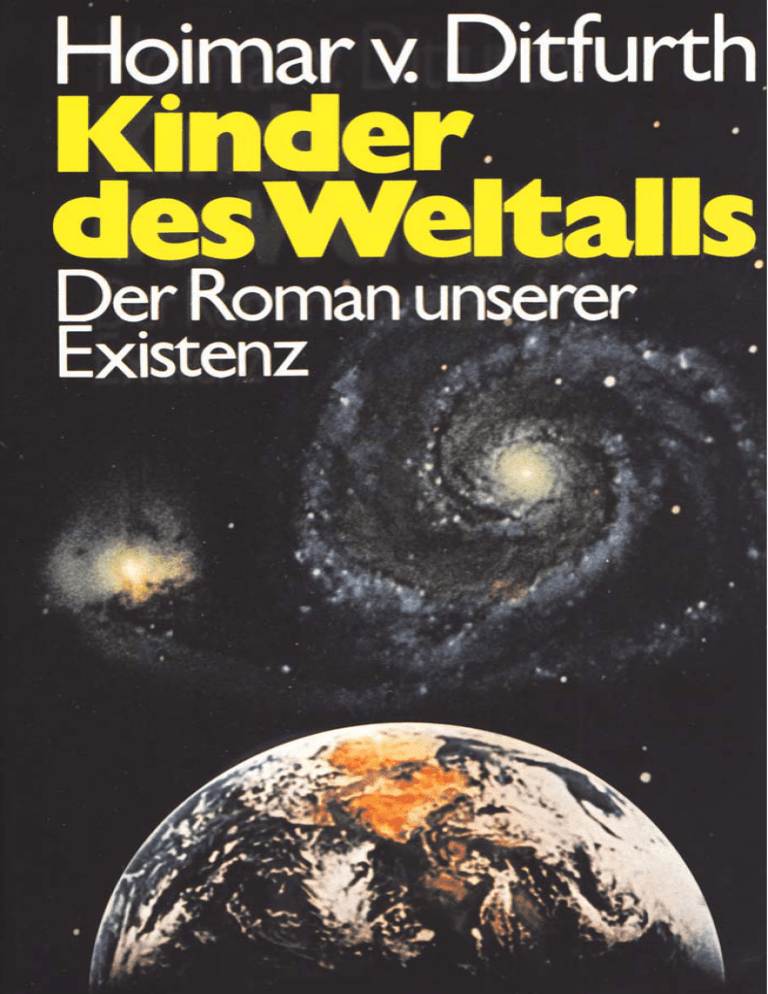

Kinder des Weltalls

Werbung