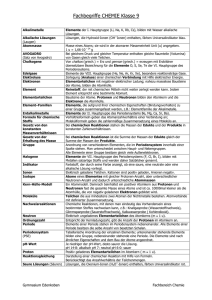

Philosophie der Chemie

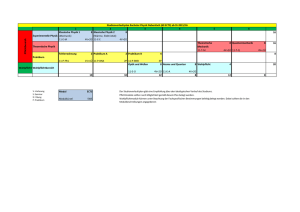

Werbung