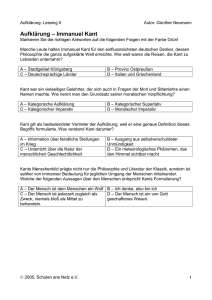

as pdf - Fachbereich Philosophie und

Werbung