Musizieren – die Entfaltung von Vitalität, Glück

Werbung

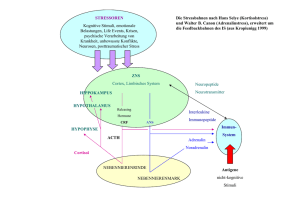

PPT 1 Montag, 24. Sept. 2012, 19:30 h, vhs Wiesbaden, Villa Schnitzler Kann oder soll Musik schön sein? Vortrag mit Diskussion Daniel Schmicking (Universität Mainz, Studium generale) Als einer meiner Bandkollegen den Titel dieses Vortrags las, meinte er spontan: Na, das wird aber wohl der kürzeste Vortrag aller Zeiten: „Kann oder soll Musik schön sein? Ja, Danke und auf Wiedersehen“! Und er hat ja irgendwo Recht: Ist Musik denn nicht für viele Menschen die schönste, und für viele weitere mindestens die zweitschönste Sache der Welt? Dann ist Musik doch wohl schön, puctum. Aber so einfach ist das nicht. Zunächst: das Wort „schön“ ist ganz schön trügerisch aufgrund seiner scheinbar einfachen Verwendung. Wir wissen doch alle, was wir schön nennen und was nicht. Aber was heißt „schön“ – anziehend („schöne Beine“), formvollendet, elegant („schöne Pirouette“), sinnlich angenehm („schönes Liegegefühl“), prototypisch („schöner Apfel“), positiv, angenehm („schönen Tag noch“), etwas einer Regel gemäß ausführen („das hast du schön gemacht“), präzise („schöner Pass“), moralisch lobenswert („schöner Zug“), Präferenzen konform („schön eingerichtet“)? – und das ließe sich noch fortsetzen. Ist damit das Faszinosum, das Rätsel Musik angemessen zu fassen? Ist Musik schön in einem dieser Sinne? Sicher auch das: ein schönes Lied ist meist von klarer Form, hat eine singbare Melodie usw. Wir sagen auch „das war ein schönes Konzert“, „Ihr habt heute schön gespielt“. Aber was noch hinzu kommt: Ausdrucksweisen wie „ein schönes Lied/Konzert“ oszillieren in ihrer Bedeutung hoffnungslos zwischen zwei Polen: dem musikalischen Gegenstand einerseits und dem Empfinden und Befinden meinerseits, das mir der musikalischen Gegenstand beschert. Aber muss deshalb immer die Musik schön sein? Ich habe mich einfach „sinnlich-seelisch-empfindungsmäßig ringsherum“ wohlgefühlt (Eggebrecht). Und allzu häufig wird wohl letzteres gemeint sein, wenn wir davon sprechen, dass die Musik schön sei. Aber meinen wir nicht mehr, wenn wir von der Schönheit von Musik sprechen? Und: muss Musik überhaupt schön sein, um hörenswert zu sein? Ist Samuel Barbers Adagio for Strings „schön“? Ist ein Solo von Charlie Parker oder John Coltrane „schön“? Ist Joe Cockers Stimme „schön“? Ist Jimi Hendrix‘ Version der amerik. Nationalhymne „schön“? Um zur letzten Frage vorab kurz zu antworten: Musik muss nach meiner Auffassung nicht "schön" sein. Sie muss interessant, bewegend sein, authentisch, über Intensität, Dynamik verfügen, evtl. zum Tanzen anstiften, sie sollte einen Dialog (der beteiligten Stimmen bzw. MusikerInnen) bilden und uns als Hörer in einen Dialog hineinziehen, sollte auf eine Weise Bezug nehmen auf (andere, vorausgegangene) Musik, die uns einen Grund gibt, ihr zuzuhören. Das sind Gründe, die es interessant machen, auf Musik zu achten, sie anzuhören. Und sie werden mich – häufig unbewusst – dazu bringen, auf Strukturen der Musik zu achten. Das ist zugegebenermaßen eine Liste recht persönlicher Präferenzen. Aber wahrscheinlich findet sich unter Ihren Präferenzen auch der eine oder andre Punkt davon wieder. 1 Wenn es einem Musikstück gelingt, eine oder mehrere dieser Eigenschaften zu erzeugen, ohne solche musikalischen Mittel, die üblicherweise als „schön“ empfunden werden (schöne Melodie, schöne Stimme, schöne Instrumentalklänge etc.), dann ist zumindest mir das genug, verhilft mir vielleicht zu einem tiefen, beeindruckenden, emotionalen Musikerlebnis. Die Beispiele, die ich eben nannte (Barber, Parker, Hendrix, Cocker), haben es zu großer Popularität geschafft, ohne dem Bild „schöner“ Musik zu entsprechen. Aber ich glaube trotzdem, dass es auch Struktureigenschaften von Musik gibt, die als „schön“ empfunden werden, z.B. Proportionalität von Klängen (Harmonie, Rhythmus), Teilen eines Ganzen, melodische Gestalt, Symmetrie, Qualitäten der menschlichen Stimme. Zumindest Korrelate dieser als schön empfundenen Eigenschaften finden sich objektiv in den physikalischen Ereignissen, die unserem Hören zugrunde liegen. Aber diese „schönen“ Eigenschaften sind weder notwendig noch hinreichend für ein beglückendes, ein lohnendes Musikerleben. Sowenig z.B. ein goldener Schnitt allein eine Grundrisszeichnung zu einem „schönen“ Kunstwerk macht, sowenig macht Symmetrie allein eine Aneinanderreihung von Klänge zu einem schönen Musikstück. -- Und: Ganz Genres und Stile leben davon, dass sie nicht „schön“ sind, oder jedenfalls nicht übermäßig danach streben, solche Eigenschaften zahlreich zu realisieren. Der Blues etwa ist m.E. wohl die ehrlichste Form von populärer oder (ursprünglich) Volksmusik. Er ist Ausdruck des Lebens mit all seinen Spannungen, Enttäuschungen, Härten. Es findet sich zwar auch im Blues hin und wieder eine schöne Stimme, es häufig eine relativ strenge Ordnung der Taktanzahl und der Harmonien, aber Blues kann eigentlich nicht „schön“ sein, wenn er seiner spezifischen Ehrlichkeit treu bleibt. Der Schwerpunkt (der musikalischen Mittel, Eigenschaften) wird hier immer auf Reibungen, Spannungen, Dissonanzen liegen. Wir müssen die angesprochenen strukturellen Eigenschaften wohl auch sehr weit fassen, denn unterschiedliche Musikstile und –kulturen bzw. Strukturen werden von ihren jeweiligen „Liebhabern“ (oder denjenigen, die schlicht damit aufgewachsen sind) präferiert, als „schön“ empfunden, während dieselben Menschen andere Stile kalt lassen oder abschrecken, die wieder andere heiß und innig lieben. Es ist auch noch nicht sicher zu entscheiden, ob solche Strukturmerkmale wie die Oktave oder Quinte, die in fast allen Musikkulturen anzutreffen sind, natürlich sind im Sinne von biologisch vorbedingt (universal, angeboren), oder ob sie doch kulturelle Gewohnheiten bilden. Es scheint mir daher nicht sinnvoll, von der Musik allgemein als „schön“ zu sprechen. Dazu tendiert auch etwa der große alte Musikwissenschaftler Hans Heinrich Eggebrecht, auf dessen Betrachtungen Die Musik, und das Schöne (1997) ich für diesen Vortrag, neben vielen anderen Quellen und Disziplinen, dankbar zurückgreife. „Wenn wir an die Musik insgesamt denken, so fällt es uns schwer zu sagen, das Schöne sei ihr allumfassendes Bestimmungsmerkmal als Kunst, sie sei insgesamt „schöne Kunst“.“ (Eggebrecht, p. 46) <Eggebrecht nennt als Beispiele Wagner, Liszt, Mahler, Schönberg> Aber Eggebrecht meint, auch wenn wir, innerhalb der Musikästhetik, häufig am Begriff des Schönen „vorbei denken“, kommen wir ohne diesen Begriff nicht leicht aus. Eine Chance allerdings, die aus dem Verzicht auf den Schönheitsbegriff entsteht, liegt in Folgendem: „Wir werden dann keinen Begriff mehr haben, der das Wesentliche der Musik mit einem Wort zu bezeichnen vermag, aber wir werden beim Denken über Musik freier dastehen und reicher, weil wir von einer geschichtlichen Auffassung befreit sind in Richtung einer systematisch möglichen Auffassung“. <Er hat diese Position aber wieder zugunsten der Schönheit als systematischer Wesensbestimmung der Musik modifiziert!> 2 PPT - Fragen Was ist Musik? Was bedeutet "schön"? Von da aus bewegen wir uns dann weiter zu den Fragen, die den Bogen schließen: Worin besteht „Schönheit“ in der Musik? Soll Musik überhaupt schön sein? PPT – Was ist Musik? (Titel) Musik ist nicht definierbar. Warum dann überhaupt diese Frage stellen? Weil wir nicht anders können. Wir haben doch hier ein Wort, mit dem wir uns ganz offenbar auf gewisse Ereignisse beziehen, die wir sogar gemeinsam wahrnehmen, wenn auch nicht gleich empfinden. Aber dann sollte man auch danach fragen können, was das ist, worauf wir uns beziehen. Häufig findet man eine Antwort wie: Musik ist organisierter Klang. Nun gibt es Arten von Klang, die organisiert sind, aber keine Musik, z.B. Sprache. Und es gibt nicht-organisierte Klänge, die aber Musik sind (ausschließlich oder als Teil von Musikstücken). Deshalb versucht man, den Umfang des Ausdrucks „organisierter Klang“ durch Ergänzungen einzugrenzen, um so die Musik übrigzubehalten, indem man auf Eigenschaften wie Tonalität, Tonhöhe, Rhythmus oder ästhetische Qualitäten der Klänge oder des Erlebnisses der Klänge zurückgreift. Aber hier gerät man auch schnell ins Stocken: Was ist mit Instrumenten oder ganzen Musikstücken, die nicht über klare Tonhöhen verfügen? Setzt ein Begriff von Rhythmus, der Musik von z.B. Maschinengeräuschen unterscheiden soll, nicht schon den Begriff von Musik als eines seiner Merkmale voraus? Dann drehten wir uns im Kreise… Und wissen wir etwa, was ästhetisch ist, unabhängig davon, was Musik ist? Oder ist uns schon klar, ob es Eigenschaften der Klänge sind, oder des Erlebens von Klängen, die wir ästhetisch nennen? Ich schlage Ihnen einen Weg vor, der zwar keine Definition von Musik verspricht, aber zumindest den Blick öffnet, welche Faktoren zu berücksichtigen sind, um von Musik sprechen zu können. Wir können dann zumindest so etwas wie die Möglichkeitsbedingungen von Musik formulieren. PPT Clifton „Musik ist die Verwirklichung der Möglichkeit irgendeines Klangs, einem Menschen als Bedeutung zu dienen, die dieser mit seinem Leib erlebt – … mit seinem Geist, seinen Gefühlen, seinen Sinnen, seinem Willen und Stoffwechsel. … derselbe Klang kann unter verschiedenen Umständen als Musik oder als NichtMusik interpretiert werden. … Der Unterschied liegt in den verschiedenen Formen des menschlichen Verhaltens. (p.1) … Musik ist kein Fakt oder Ding in der Welt, sondern eine von Menschen konstituierte Bedeutung. (p. 5) … Musik ist eine bestimmte wechselseitige Beziehung, die sich zwischen einer Person, deren Verhalten und einem klingenden Objekt bildet.“ (p.10) PPT Clifton Diagramm 3 PPT Beispiel PPT Möglichkeitsbedingungen von Musikerleben Musik zu erleben setzt voraus, dass wir, abhängig vom situativen subjektiven Verhalten, eine Bedeutung konstituieren. Dazu dient uns eine in innerer (erlebter) Zeit und leiblichem Erleben wahrgenommene Folge von auditiven (oder taktilen) Ereignissen und Pausen, die in der äußeren (messbaren) Zeit stattfinden. Die Folgen von Klängen und Pausen richten sich meist nach Normensystemen, die notwendig eine intersubjektive und historische Genese haben. Daran zeigt sich, Musik ist nicht hinreichend durch ihre objektiven Strukturen zu erklären (deren akustisches Korrelat wir untersuchen können), sondern Musik ist immer auch situativ zu betrachten: damit hängen mindestens einige ihrer Eigenschaften, so auch was schön ist an ihr, mit von individuellen und häufig variablen Faktoren ab. Dieses Zugeständnis an die Subjektivierung von Musik macht unsere Betrachtungen nicht gerade einfacher, aber ich glaube, es ist nur ehrlich und angemessen, davon auszugehen, dass eben ein und dieselben Klänge für verschiedene Wesen nicht notwendig Musik sind, ja dass auch nicht für dieselbe Person zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihres Lebens oder in unterschiedlichen Situationen dieselbe Musik dieselben Eigenschaften hat (oder nicht). Ein Hund, der eine immer gleiche Musik hört (z.B. die Erkennungsmelodie einer Fernsehserie), verbindet damit wahrscheinlich nicht Musik, sondern ein Signal, dass Herrchen jetzt im Wohnzimmer sitzt und nicht äußerln gehen will. Unser Empfinden und Wahrnehmen variiert teils dramatisch. Dasselbe Stück in unterschiedlichen Situationen kann mich glücklich oder zum Zerreißen nervös machen, kann mir Vertrautheit oder Peinlichkeit bedeuten etc. Aber noch wichtiger: Im Laufe meines Lebens lerne ich in mancher Musik erst Eigenschaften zu hören und wertzuschätzen, die mir zuvor verschlossen blieben. <Nicht: Man hört nur, was man weiß; aber: man hört mehr, wenn man etwas weiß.> PPT - Was bedeutet „schön“? <Titel-frage> Schönheit ist ein ähnlich undefinierbarer Begriff, den wir jetzt also mit dem der Musik zusammenbringen wollen, die uns bereits in eine Menge von Relationen und Faktoren zu zerfließen droht. Aber wir wollen auch nicht das Kind mit dem Bad ausschütten und abstreiten, dass es „da draußen“ in den Objekten (Instrumenten, Lautsprechern, den akustischen Ereignissen, die mit diesen Gegenständen produziert werden) Eigenschaften gibt, die wir (wahrscheinlich nicht erst durch entsprechende kulturelle Prägung) wahrnehmen und als schön empfinden. Wir müssen uns abfinden mit einer Mehrdimensionalität des Schönen / der Schönheit (ich tue so, als wären zumindest diese Ausdrücke synonym). Schönheit kann nur unter Berücksichtigung verschiedener Dimensionen und Theorien angemessen diskutiert werden: naturalistische Erklärungen, kulturabhängig, psychologisch, historisch, individuell, soziologisch etc. Ich werde Ihnen einen Ausschnitt davon präsentieren. Bereits die Geschichte des westlichen Denkens zeigt mehrere Dimensionen des Begriffs Schönheit: Von der Antike bis in die frühe Neuzeit hinein ging man davon aus, dass es 4 objektive Eigenschaften der Gegenstände gibt, die deren Schönheit konstituieren, so etwa Proportionalität der Teile zueinander. Gleichzeitig bestand eine enge Verbindung zwischen dem Schönen und Moralischen (Gerechtigkeit), aber auch der Wahrheit (kalokagathía, „das Schöne, Wahre, Gute“). Aber spätestens(!) seit dem 18. Jh. ist diese Grundannahme der Debatte gewichen, ob Schönheit in objektiven Eigenschaften oder vielmehr in subjektiven Voraussetzungen liege, also in der psychischen und physiologischen Konstitution des Menschen. Dahin schwingt das Pendel dann im 17./18. Jh. vornehmlich aus. PPT „schön“-Diagramm Ich rufe wenige Stationen stichpunktartig in Erinnerung – das ist kein Vortrag über die Geschichte der Musikästhetik… Antike: deutliche Tendenz zu objektiver Auffassung – pythagoreische Lehre von Proportionen, Zahl als Wesen der Dinge, schließt Musik ein, diese ist geradezu das Paradigma des Prinzips von Proportionalität. Bei Platon und Aristoteles wird Musik meist im Zusammenhang von Erziehung betrachtet. Ihre emotionale Wirkung kann gezielt eingesetzt werden. (Das geht natürlich auch über Erziehung hinaus. Wir kennen aus der Geschichte Beispiele (Trommler und Bläser, die Heere anfeuern), aber ebenso aus unserem Alltag (private Party oder Weinfest – Musik soll die Stimmung heben, erzeugen, wachhalten etc., Einschlaflieder sind für manche Eltern unentbehrlicher Teil des ZuBett-geh-Rituals). Auch bei Boethius wird die Musik noch im Zusammenhang mit der Mathematik behandelt, Schönheit der Musik besteht nach solcher Auffassung am ehesten in der Eigenschaft von Musik, dank ihrer Proportionen die Harmonie des Kosmos abzubilden. Mit der Renaissance tritt die mathematische Betrachtung der Musik in den Hintergrund. In der Verbindung mit Sprache rückt die Musik nun, wie auch die darstellenden Künste, aus dem bis dato hauptsächlich sakralen Bereich heraus: Entstehung der Oper. Monodie, einfacher erfassbar als die ältere kunstvolle Polyphonie. <klare Figur-Grund-Gliederung> Mit E. T. A. Hoffmann rückt die Dimension der „reinen, absoluten Tonkunst“ in das Zentrum der romantischen Musikästhetik. Wichtig wird hier der Gedanke, dass die Musik das Unaussprechliche ausdrücken könne, das über die Sprache hinausreiche. Ab Mitte 19. Jh. Debatte zwischen Vertretern der Programm-Musik und der Absoluten Musik (Hanslick, Schuhmann, Wagner). Im 20. Jh. schließlich haben wir bald ein Nebeneinander von musiktheoretischen, soziologischen, psychologischen, philosophischen, politischen, kognitionswissenschaftlichen u.v.a. Theorien und Sichtweisen… (zur Geschichte der Musikästhetik vgl. Fubini 1997) PPT Welche Eigenschaften von Musik können als schön empfunden werden? Stellvertretend eine wichtige klassische Position, die bis heute in den Diskussionen über Musik und das Schöne behandelt wird, dann bewegen wir uns von der Ebene komplexer mehrsätziger Kompositionen hinunter bis zum Einzelklang: „schön“ im Sinne formaler Strukturen (Hanslicks Lösung) 5 Der Wiener Eduard Hanslick (Musikkritiker, ab 1861 auch Prof. für Ästhetik, erster Lehrstuhl für Geschichte der Musik an der Univ. Wien) setze sich in seiner Schrift Vom MusikalischSchönen die „Revision der Ästhetik der Tonkunst“ zum Ziel. Nach dem Vorherrschen der von ihm als unwissenschaftlich bewerteten Empfindungs-Ästhetik sah Hanslick die Zeit gekommen, eine der „induktiven naturwissenschaftlichen Methode verwandte Anschauung“ (p. 1) in die Musikästhetik einzuführen. Zuerst sei das „schöne Objekt“ zu erforschen, nicht das empfindende Subjekt. Ästhetischer Wert liege allein in den formalen Beschaffenheiten eines Werks. Hanslick entwickelt in seiner Schrift eine Verteidigung der absoluten Musik, indem er zu zeigen versucht, dass die Musik keinen außermusikalischen Inhalt oder Bezug habe. Weder Zweck noch Inhalt der Musik sei es, „schöne Gefühle“ zu erwecken. „Das Schöne hat seine Bedeutung in sich selbst, es ist zwar schön nur für das Wohlgefallen eines anschauenden Subjects, aber nicht durch dasselbe“ (Hanslick, p.3) Hier scheint Hanslick geradezu die konstitutive Rolle des Hörers zu bestreiten, die ich unter die Bedingungen des Musikerlebebens zähle. Hanslick hebt stattdessen nun die Rolle des Verstandes für die ästhetische Musik-Anschauung hervor: PPT Hanslick-Diagramm Kann Musik also etwas ausdrücken? Was fassen wir nun in diesem musikalischen Anschauen auf, wenn wir Musik hören? PPT Hanslick-Zitat „Frägt es sich nun, was mit diesem Tonmaterial ausgedrückt werden soll, so lautet die Antwort: Musikalische Ideen. Eine vollständig zur Erscheinung gebrachte musikalische Idee aber ist bereits selbstständiges Schöne, ist Selbstzweck und keineswegs erst wieder Mittel oder Material zur Darstellung von Gefühlen und Gedanken […]. Tönend bewegte Formen sind einzig und allein Inhalt und Gegenstand der Musik.“ (Hanslick 1854, p.32) Eine weitere Aussage Hanslicks zeigt uns dann, dass er doch auch eine gewisse konstitutive Rolle des Menschen ansetzt: „Das befriedigend Vernünftige, das an und für sich in musikalischen Formbildungen hegen kann, beruht in gewissen primitiven Grundgesetzen, welche die Natur in die Organisation des Menschen und in die äußern Lauterscheinungen gelegt hat. […] Alle musikalischen Elemente stehen unter sich in geheimen, auf Naturgesetze gegründeten Verbindungen und Wahlverwandtschaften. Diese den Rhythmus, die Melodie und Harmonie unsichtbar beherrschenden Wahlverwandtschaften verlangen in der menschlichen Musik ihre Befolgung und stempeln jede ihnen widersprechende Verbindung zu Willkür und Häßlichkeit. <Sie leben, wenngleich nicht in der Form wissenschaftlichen Bewußtseins, instinctiv in jedem gebildeten Ohr, welches demnach das Organische, Vernunftgemäße einer Tongruppe, oder das Widersinnige, Unnatürliche derselben durch bloße Anschauung empfindet …>“ (Hanslick, p. 35) Hanslick scheint der Sache nach geradezu die kognitionswissenschaftlichen Forschungen, einschließlich der Neuropsychologie der Musik, die sich erst in den letzten Jahrzehnten des 20. Jhs. ausgebildet haben, zu antizipieren. 6 „So hätte die "philosophische Begründung der Musik" vorerst zu erforschen, welche nothwendigen geistigen Bestimmtheiten mit jedem musikalischen Element verbunden sind, und wie sie mit einander zusammenhängen. Die doppelte Forderung eines streng wissenschaftlichen Geripps und einer höchst reichhaltigen Casuistik machen die Aufgabe zu einer sehr schwierigen, aber kaum unüberwindlichen, es wäre denn, daß man das Ideal einer "exacten" Musikwissenschaft, nach dem Muster der Chemie oder Physiologie erstrebte!“ (Hanslick, p.40) Hanslick hat gewissermaßen die klassische Lehre von der Form als Inbegriff des Schönen auf die Musik übertragen. Und zunächst verfolgen wir diesen Strang einmal an unserer traditionellen klassischen westl. Musik. Ebenen Gesamtkomposition - einzelner Satz - Motive/Melodie (Periode) – Klang (einzelklang, Akkord) <mündliche Ausführungen> PPT – Goldberg Variationen PPT – Aria (Noten) PPT – Aria (Struktur) PPT – Periode (Struktur) PPT – Periode (Bspl. Beethoven) PPT – Pythagoras‘ Traum Ich kann und will keine eingehenden Erklärungen zur Akustik geben. Sie alle kennen vielleicht die Legende um Pythagoras, der an einer Schmiede vorbeigeht und auf die unterschiedlichen Tonhöhen der Hämmergeräusche aufmerksam wird. Einige klingen konsonant, andere dissonant. Pythagoras geht in die Schmiede und beobachtet, dass Hämmer unterschiedlicher Größe bzw. Gewichte zum Einsatz kommen, die zu den unterschiedlichen Intervallen (Abstände zwischen zwei Tönen) führen. Pythagoras ist der Überzeugung, dass die Größenverhältnisse und damit die Intervalle ganzzahligen Zahlenverhältnissen entsprechen und durch solche darstellbar sind. Die Legende ist wahrscheinlich falsch (aber nicht willkürlich), und konnte als physikalisch nicht haltbar erweisen werden. Aber lange Zeit galt Pythagoras als der Begründer der Musiktheorie. Und tatsächlich lassen sich die von Pythagoras formulierten Größenverhältnisse auf gespannte Saiten übertragen. Ob Pythagoras oder einer seiner Schüler dies durchführte, auf jeden Fall gingen aus den Experimenten vier grundlegende Intervalle hervor, die auch heute noch Teil unseres Tonsystems sind. <…Tabelle in PPT> Die lange weitere Geschichte kürze ich nun brutal ab. Man bildete auf Grund der Kenntnis, wie Intervalle zu bilden sind, zunächst eine diatonische Tonskala (sieben Tönen) und schließlich eine chromatische (12 Halbtonschritten). Damit diese aber brauchbar waren, musste man gewisse Abweichungen in der Stimmung vornehmen, um Dissonanzen zu vermeiden, die durch die einfachen ganzzahligen Verhältnisse entstehen. Überhaupt ist die Geschichte der Stimmungen, und das heißt der Tonskalen eine Geschichte der Verstimmungen und spiegelt Hörpräferenzen wieder, die von Epoche zu Epoche stark abweichen können. Was zur Dominanz der sog. „wohltemperierten“ Stimmung geführt hat, ist u.a. die Gewöhnung an die Terz als konsonant, und die Motivation der Musiker und 7 Komponisten, dadurch ein Tonsystem zu haben, das ihnen größte Freiheiten bot, sich innerhalb einer Komposition durch alle möglichen Tonarten zu bewegen. Wir haben mit den Gewichten und Spannungsstärken von Saiten die objektive Seite von Konsonanz und Dissonanz behandelt. Solche Eigenschaften meinte ich, wenn ich sagte, es gebe „da draußen“ etwas, das unserem Empfinden (schön) entspricht. Wie sieht das von der subjektiven Seite aus? Eben sagte ich, das Empfinden richtet sich nicht durchwegs nach der Mathematik. Kulturelle Gewohnheiten und Präferenzen haben hier großes Gewicht. Trotzdem ist es seit Ende des 19. Jh.s gelungen, wenigstens teilweise die physiologischen Bedingungen zu entziffern, die dazu führen, dass Menschen – offensichtlich universell, nicht gewöhnungsbedingt – Intervalle – und Klänge überhaupt – als konsonant oder dissonant empfinden. PPT - Fritz et al. 2009 Helmholtz‘ Gedanke, dass Obertöne sich stören können, wenn sie zu nahe beieinander liegen. PPT – Spektrogramm Eine Schwäche der Helmhotzschen „Störtheorie“ ist, dass die Theorie eine starke idealisierende Tendenz hat – wie bereits die pythagoreische. Unsere Instrumente heute sind zumeist gleichschwebend gestimmt. Damit sind bereits die Quinten nicht mehr rein. Nur für reine Intervalle funktioniert aber die Helmholtzsche Theorie gut. Überhaupt ist unser Gehör recht großzügig im Umgang mit unsauberer Intonation. Wir hören sozusagen, wie etwas gemeint ist – und dann klingt es uns auch konsonant – und ignorieren dabei die Unreinheiten. Heute weiß man, dass auch ein ganz anderer Mechanismus für die Wahrnehmung von Tonhöhe und Konsonanz wirksam ist: Bei Tönen bis etwa 1000 Hz dekodiert das auditorische System die Perioden der Schwingungen der Töne, d.h. die Anzahl der eingehenden Nervenimpulse wird der empfundenen Tonhöhe korreliert. Auf dieser Basis kann das Gehirn auch Konsonanzen „berechnen“ (vgl. Drösser, p. 163f.). Von einer umfassenden Erklärung der Konsonanz sind wir aber noch weit entfernt. PPT - „schön“ ist, was vertraut klingt! Die folgende Facette könnte leicht eine Zumutung werden für alle, die noch hehre ästhetische Ideale haben („Those who find beautiful meanings in beautiful things are the cultivated. For these there is hope.“ O. Wilde) Es scheint aber eine unbestreitbare Wahrheit, dass ein Hauptgrund, warum wir Musik genießen, darin zu liegen, dass sie uns vertraut klingt. Unser Gehirn ist besessen davon, Ordnung in der Information aus der Welt zu finden. So drückt der Neurowissenschaftler Keith Lehrer die Grundlage für die Wahrnehmung von Musik aus: Ein psychologischer Instinkt – die verzweifelte neuronale Suche nach Mustern, nach irgendwelchen Mustern – das sei die Quelle von Musik. PPT Lehrer & Huron Haben wir gelernt, aus den akustischen Ereignissen eines Schlafliedes oder einer Symphonie, Ordnungen zu hören, können wir Musik genießen. Beim geringsten Anzeichen eines Musters, einer Regularität, struktureller Ordnung, fängt das Gehirn an zu antizipieren: Fortsetzungen 8 dieses Musters bzw. weitere mögliche Verläufe, die aber auch Mustern entsprechen. (Vgl. Lehrer, 130) Und ungleich mehr als Sprache und vergleichbare Kommunikationsmittel finden sich in der Musik Wiederholungen. <PPT % Hurons Analyse> Bevor wir diese Ordnungsmuster bilden, klingt uns Musik ähnlich amorph wie eine vollkommen fremde Sprache, in der sich dem Ohr nicht einmal die einzelnen Wörter voneinander segmentieren. Das hat viel mit dem Belohnungssystem innerhalb des Gehirn zu tun: wir sind neurophysiologisch sozusagen darauf hin vorbestimmt, der Ungewissheit von Neuem negativ gegenüber eingestellt zu sein. Neues zu hören bedeutet Arbeit, bringt uns in Nöte, wir finden uns nicht zurecht, können keine Bedeutungen erkennen und zuweisen. (Lehrer, p. 140ff.) Das Klassik-Publikum hört am liebsten die Stücke des Kanons, der die massive Mehrheit der Konzertprogramme bildet. Pop-, Rock-, Jazzfans folgen irgendwann nicht mehr den neueren Entwicklungen, weil ihnen die nicht mehr behagen. Die wenigsten Menschen suchen ihr Leben lang nach neuer, d.h., ungewohnter Musik – Musik, die durch lange Gewohnheit gebildete Erwartungen durchkreuzt, die unser (intuitives) Musikwissen wertlos macht. Und: Sind Künstler erst einmal für einen bestimmten Stil bekannt geworden, haben Erfolg damit, dann dürfen sie kaum von diesem Stil abweichen, um die Erwartungen (der Produzenten, des Publikums) nicht zu enttäuschen. Histor. Bspl.: Für viele Bob Dylan-Fans war bereits der Wechsel zu einem elektrischeren Sound, den Dylan 1965 beim Newport Folk Festival vollzog, Grund genug, sich von Dylan abzuwenden (vgl. Drösser, 190). Gewohnheit, Vertrautheit kann sich allerdings relativ schnell einstellen: nur wenige Jahre, nachdem die Uraufführung von Strawinskys Sacré du Printemps zu einem solchem Tumult im Publikum geführt hatte, dass die Pariser Polizei eingreifen musste, wurde Strawinsky im wörtlichen Sinne auf Schultern getragen (vgl. Lehrer, ???? oder andere Quelle?). Inzwischen lässt sich eindrucksvoll zeigen, dass das Gehirn ganz ähnlich auf Strukturunregelmäßigkeiten in musikalischen Strukturen reagiert wie auf syntaktische Irregularitäten bzw. Verletzungen. Im EEG von Personen, denen ungrammatische Sätze präsentiert wurden, lassen sich spezifische negative Ausschläge feststellen (etwa nach 100 ms ELAN early left anterior negativity). Koelsch stellte an Beispielen mit irregulären Kadenzen eine vergleichbare Reaktion des Gehirn im EEG fest, allerdings spiegelverkehrt (ERAN early right anterior negativity). Das läst sich bei fast jedem Menschen nachweisen. (Vgl. Koelsch & Schröger in Bruhns 2009, 393-412.) <BSPL MELODICA> Drösser, S. 195 <Hörbeispiele aus dem Buch von Dröser finde Sie auf:> www.droesser.net Die Fähigkeit, sich an neue, „fremde“ musikalische Strukturen zu gewöhnen, könnte begrenzt sein: Aber hier sind sich die Experten, Musiker wie Wissenschaftler nicht einig. Keith Lehrer etwa scheint die Plastizität unseres Gehirns als geradezu grenzenlos einzuschätzen: PPT Lehrer & Drösser 9 „As neuroscience now knows, our sense of sound is a work in progress. Neurons in the auditory cortex are constantly being altered by the songs and symphonies we listen to. Nothing is difficult forever” (Lehrer, 125). Andere Forscher sind skeptisch oder glauben vielmehr, dass das auditive System immer auf gewissen tonale und zeitliche Ordnungen hinauswill. Christoph Drösser scheint dieser Haltung näher zu stehen, wenn er schreibt: [PPT %] „[Kunst] darf schocken, ängstigen, sogar beleidigen. Und natürlich sind die Erwartungen des Publikums nichts Statisches: allein dadurch, dass man gewissen Klängen ausgesetzt ist, fügt man sie seinem inneren ,musikalischen Lexikonʻ hinzu, und beim nächsten Hören sind sie schon gar nicht mehr fremd. Die Vorstellung allerdings, man könne das Publikum musikalisch umerziehen und dazu bringen, Zwölftonmusik auf der Straße zu pfeifen, muss irrig bleiben, dazu ist unsere biologische Sucht nach der Erfüllung unserer Erwartungen einfach zu groß“ (Drösser, 192f.). Noch ein ernüchternder Gedanke: „schön“ klingt, was dem Durchschnitt entspricht PPT - Hinweis auf Repp Sie haben vielleicht von Experimenten zum Empfinden der Schönheit von Gesichtern gehört. Diese Experimente gehen bereits auf Sir Francis Galton, der davon ausging, dass es einen systematischen Zusammenhang zwischen der durchschnittlichen Ausprägung eines Merkmals (wie der Länge der Nase) und dem Empfinden dieses Merkmals als schön gebe. Galtons Experimente (1883) legten nahe, dass das Schönheitsideal nahe beim Durchschnitt messbarer Eigenschaften liegt. Jüngst haben Langlois und Roggman (1990) mittels Computertechnik erstellte Durchschnittbilder zu Experimenten verwendet, die die Experimente Galtons bestätigt haben: Die Vpn fanden die Durchschnittsbilder schön, gerade im Vergleich zu Einzelbildern. Perrett und Mitarbeiter zeigten dann 1994, dass wiederum ein Durchschnittsgesicht, das aus Gesichtern, die bereits als schön beurteilt wurden, als schöner empfunden wird, denn ein Durchschnittsbild aus allen Gesichtern. Jetzt zur Musik: Bruno Repp hat 1997 diese Fragestellung aus die ästhetische Wahrnehmung von Musik übertragen. – Zehn Musikstudierende spielten Schumanns Träumerei auf dem Klavier. Repp produzierte dann eine elfte Version mittels Mittelwertbildung aus diesen zehn Aufnahmen. In einem zweiten Schritt beurteilten dann zwölf Pianisten die elf Versionen. Die Durchschnittsversion erlangte immerhin den zweiten Platz. In einem weiteren Experiment wurden wiederum Pianisten gebeten, diesmal 30 Versionen des Beginns der Etüde in E-Moll von Chopin zu beurteilen. Die Versionen stammten sowohl von Profi-als auch Hobbypianisten. Drei Durchschnittsversionen befanden sich auch unter den 30 Versionen, eine Ds.version der Professionellen, eine der Laien, und der Gesamtdurchschnitt. Der Ds. der professionellen Pianisten wurde als am schönsten empfunden. (wie das schönere Gesicht aus dem Gesamtpool) (Vgl. zu diesen drei Absätzen Spitzer, Musik im Kopf, 294f.) Ich habe nicht geradehin ästhetisch mit schön gleichgesetzt, allerdings wird im Sprachgebrauch vieler Menschen eine „schöne Darbietung“ der Träumerei mit einer „ästhetischen“ m.o.w. gleichbedeutend sein. 10 PPT „schön“ im Sinne von sozialer Harmonie, Ordnung, Gleichheit und Respekt Von Schönheit der Musik zu sprechen wäre hier eine façon de parler, aber das war es eigentlich in allen Fällen durch all die Jahrhunderte. Ich habe andernorts drei Thesen zum Musikmachen formuliert, die sich übrigens unmittelbar aus der Philosophie Spinozas ableiten: Im Musikmachen kann man einen Einklang von Körper und Geist, ein Höchstmaß an Aktivität, Vitalität und sozialer Harmonie erleben, das in vergleichbarer Intensität nur selten in anderen Tätigkeiten und sozialen Interaktionen zu verwirklichen ist. Im Musikmachen ist ein Grad der Freiheit zu erreichen, der ebenfalls außerhalb des Musizierens nur in wenigen Handlungen oder Situationen zu erzielen ist. Das gemeinsame Musizieren ist ein Vorbild für das Streben nach vernünftiger, tugendhafter, gemeinsamer Bewältigung unseres Lebens überhaupt. Vgl. dazu auch: Robert Jourdain, Das wohltemperiert Gehirn, S. 368. PPT - Kann Musik also „schön“ sein? <zusammenfassend> PPT – Soll Musik überhaupt schön sein? Ich denke, dass gerade die Mischung aus bitter und süß vornehmlich den Reiz von Musik ausmacht. Das trifft auf eine Mahler-Sinfonie ebenso zu wie auf einen Song von Ray Charles. Der Grund dafür könnte dann darin liegen, dass es einerseits „schöne“ Elemente in dieser Musik gibt z.B. klare, oft symmetrische Formen, melodiöse eingängige Motive, weiche Klangfarben usw.) Aber andererseits gibt es ebenso Elemente, die aus diesen Schemata ausbrechen. Es sind diese Elemente, die uns die Musik von einem bloß angenehmen Klangteppich unterscheiden lassen, es sind die Ecken und Kanten und Brechungen, die Dissonanzen, die rhythmischen Reibungen und Ambiguitäten usw., die uns wirklich zuhören lassen. Und schließlich gibt es, zumindest seit dem 20. Jh. Musik, die sich vollkommen der Schönheit verweigert, Avantgarde, Punk u.a. Musik muss also nicht schön sein. Ich schlage nun noch eine Strategie vor, die an Eggebrechts Gedanken anknüpft, dass uns die Loslösung vom Schönheitsbegriff Freiheit schafft: PPT <Begriffliche Strategie … 1 > PPT <Begriffliche Strategie … 2 > SO, der Vortrag ist dann doch etwas länger geworden... Ich komme nun zu einem wirklich kurzen Schlusswort: Wenn wir sagen, diese oder jene Musik ist (uns) schön, dann sagen wir damit so gut wie nichts aus – aber oft meinen wir damit das, was uns das Wesentliche ist. Und mit dieser Paradoxie müssen wir uns wohl weiterhin abfinden. PPT - Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 11 Material/ Literatur: Bruhn, Kopiez, Lehmann (Hg.) 2008. Musikpsychologie. Das neue Handbuch. 2. Aufl. 2009. Reinbek b. Hamburg, Rowohlt. Clifton, Th. (1983): Music as Heard. A Study in Applied Phenomenology. New Haven, London: Yale University Press. Drösser, Ch. 2011. Der Musikverführer. Warum wir alle musikalisch sind. Reinbek b. Hamburg: Rowohlt. Orig. 2009 als Hardcover u. d. Titel: Hast du Töne? Warum wir alle musikalisch sind. Eggebrecht, H. H. 1997. Die Musik und das Schöne. München, Zürich: Piper. Fubini, E. 1997. Geschichte der Musikästhetik. Von der Antike bis zur Gegenwart. Stuttgart, Weimar: Metzler. Lehrer, J. 2007. Proust Was A Neuroscientist. Boston, New York: Houghton Mifflin. Huron, D. 2006. Sweet Anticipation. Music and the Psychology of Expectation. Cambridge, London: MIT Press. 12 13