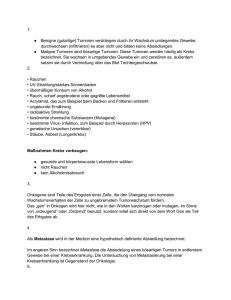

Krebszentrum Marburg

Werbung