Gemeinsam gesund. - Fonds Gesundes Österreich

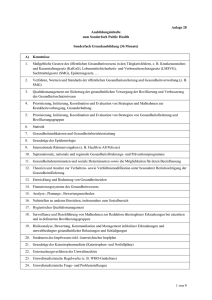

Werbung