Zum des Heftes

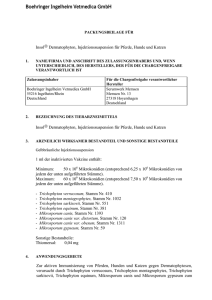

Werbung